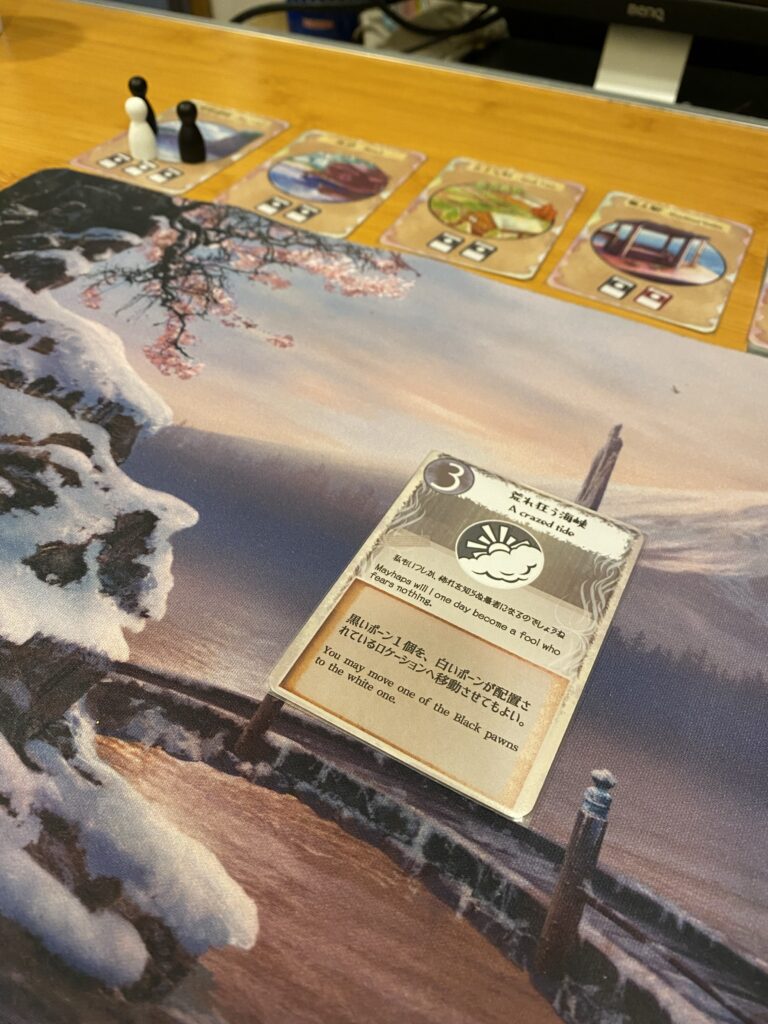

悩ましい難易度ではありますが、「やりようによっては」クリアできるゲームです。

複数人との違い

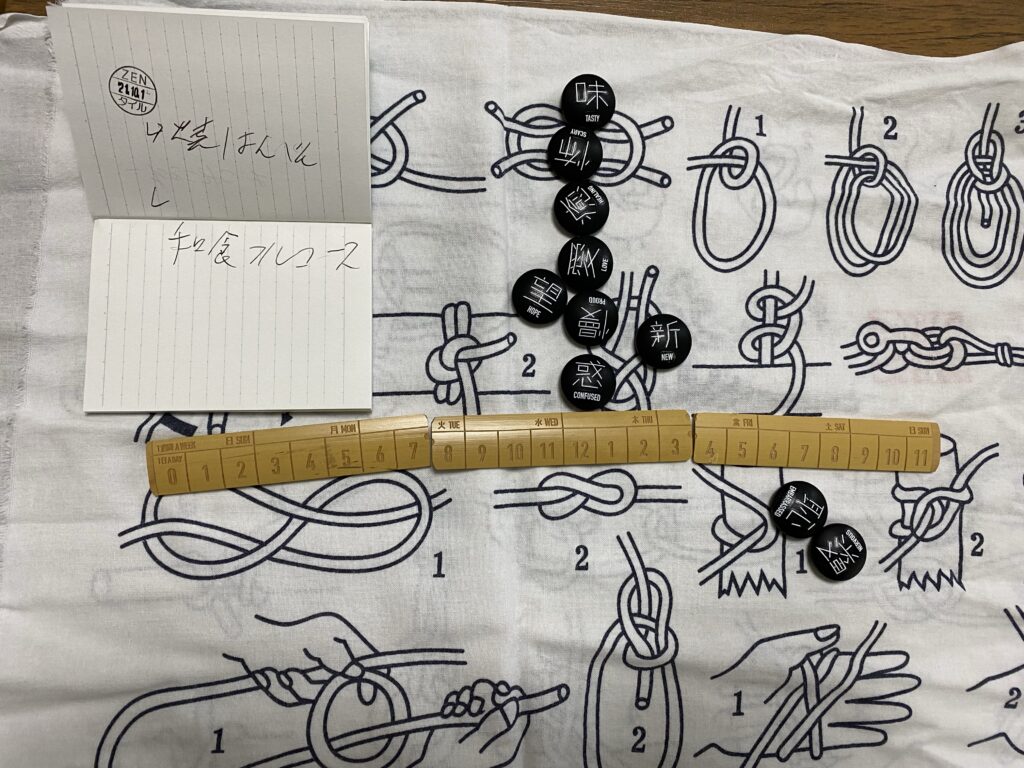

以下のルールがあります。

ルール1

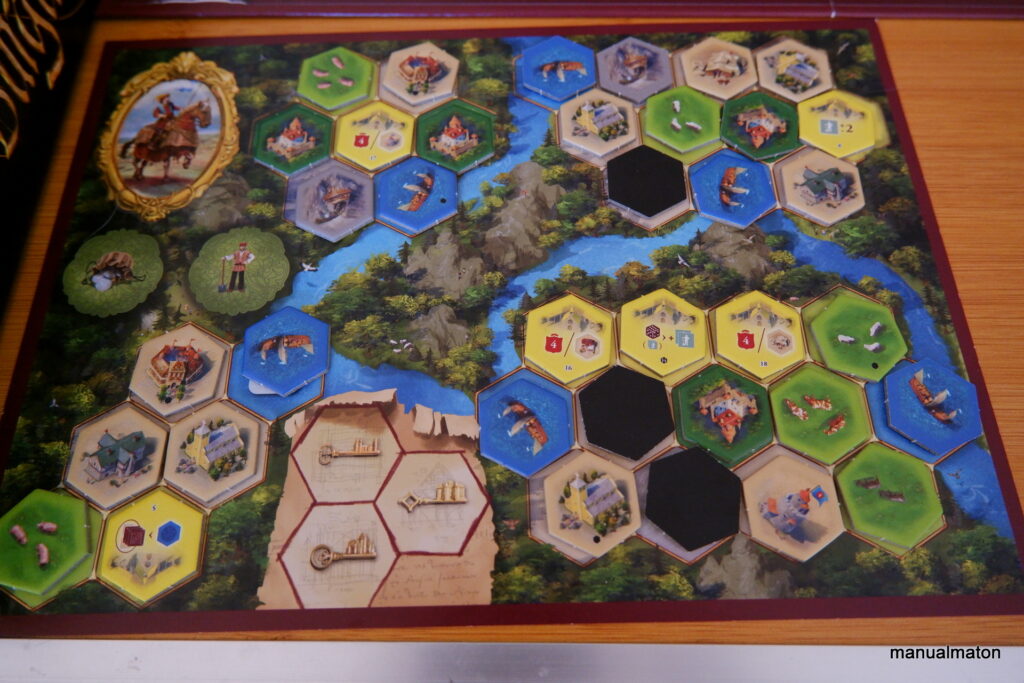

- 2人用のセットアップで実施する。

- 専用の個人ボードを用いる。

- 離れたエリアにタイルを配置する場合は船で繋いだ場合のみ。

- 得点ではなく、5ラウンド終了時までにすべてのタイルを埋めるのが目的。

- 船で保管できる品物の種類に制限がない。

- エリア完成時の得点はラウンドのもののみ。(10→8→6→… のボーナス)

- 色完成時のタイルは用いない。

- 修道院(知識)タイルの得点はゲーム終了ではなく即時に(そしてその段階のみ)獲得。

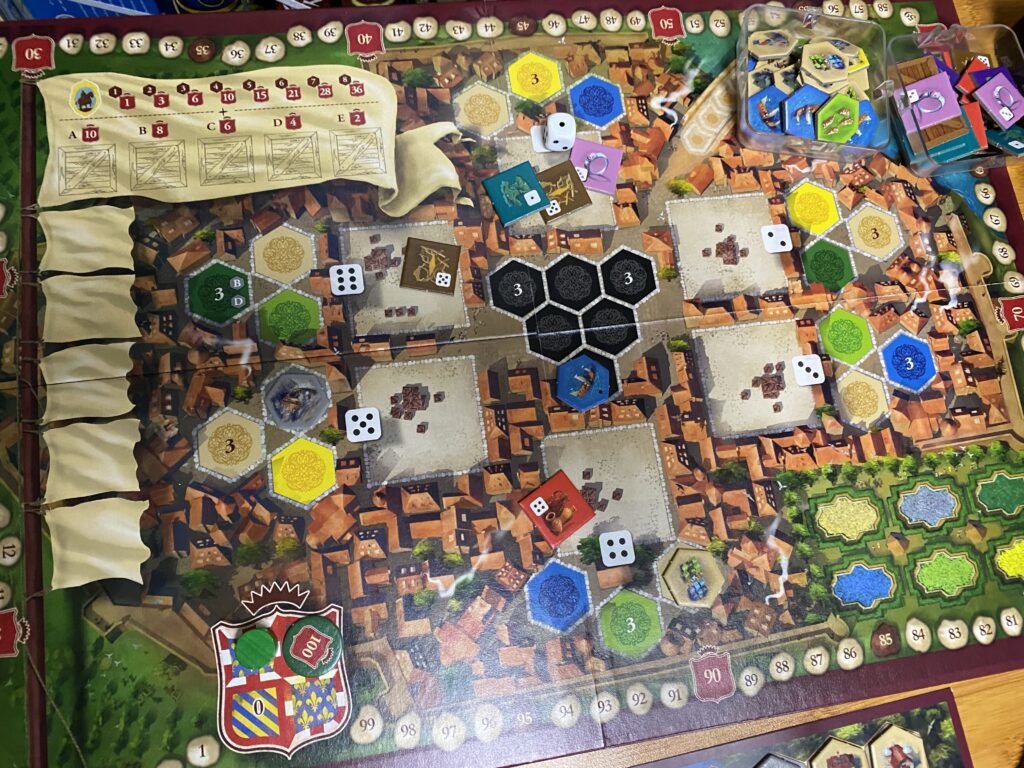

- 品物用の白いダイスを振った時、その出目のタイルが排除される。

特に、「タイルが排除される」のは思いの外厳しく、すべてを埋めていきたいのに瞬く間にタイルが取られていきます。

いくら建物コンボで連鎖反応が起きるとはいえ、これはかなり厳しいルール。それを緩和するために以下が設けられています。

ルール2

- 船を配置して品物を獲得した場合、手持ちの品物5つを排除することで、黒タイルを裏返してワイルドカードとして利用できる。

- この時、ゲームボードにある他のすべての商品が除外される。

- 色を全て完成した場合、中央市場からタイルを取り、出目を無視して配置可能。(通常のダイスアクションには含めない)

これに加え、難易度調整のルールが有りました。

ルール3

- 得点ボードの「50」のところにマーカーを置いておく。

- 得点を獲得し、マーカーを通過したら「城」配置と同じように追加のアクションを行える。

- そして、マーカーを5減らし、自分の得点を0にする。

このマーカー、50で厳しいと思ったら45、40、35と減らすことが可能です。(その逆も可能)

ゲーム感想

段々と減っていくタイルや手番(さらにダイスの出目)に怯えながら、

どうにかこうにか並べていくことができました。

- 全てのタイルをまんべんなく獲得するシビアさ。

- タイルが取られてしまう緊張感。

- 中盤以降、色が完成してアクションが連鎖していく爽快感

はさすが古典の傑作と言われるだけはあります。

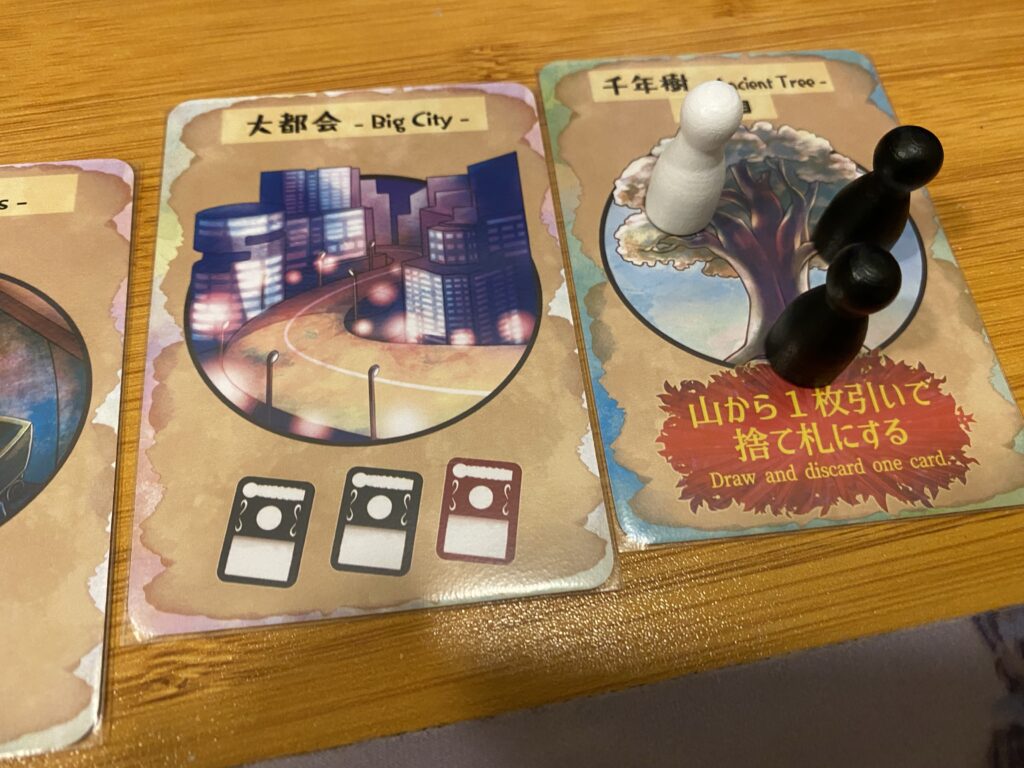

もう一つ思ったのは、各ランドの処理の煩雑さ。

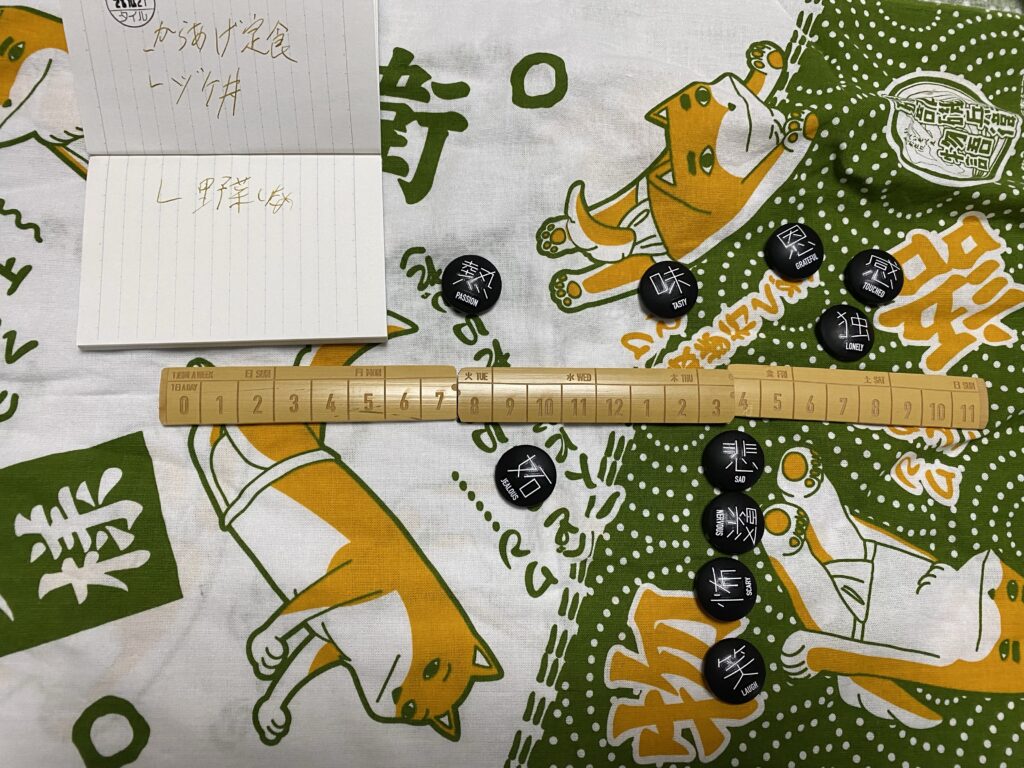

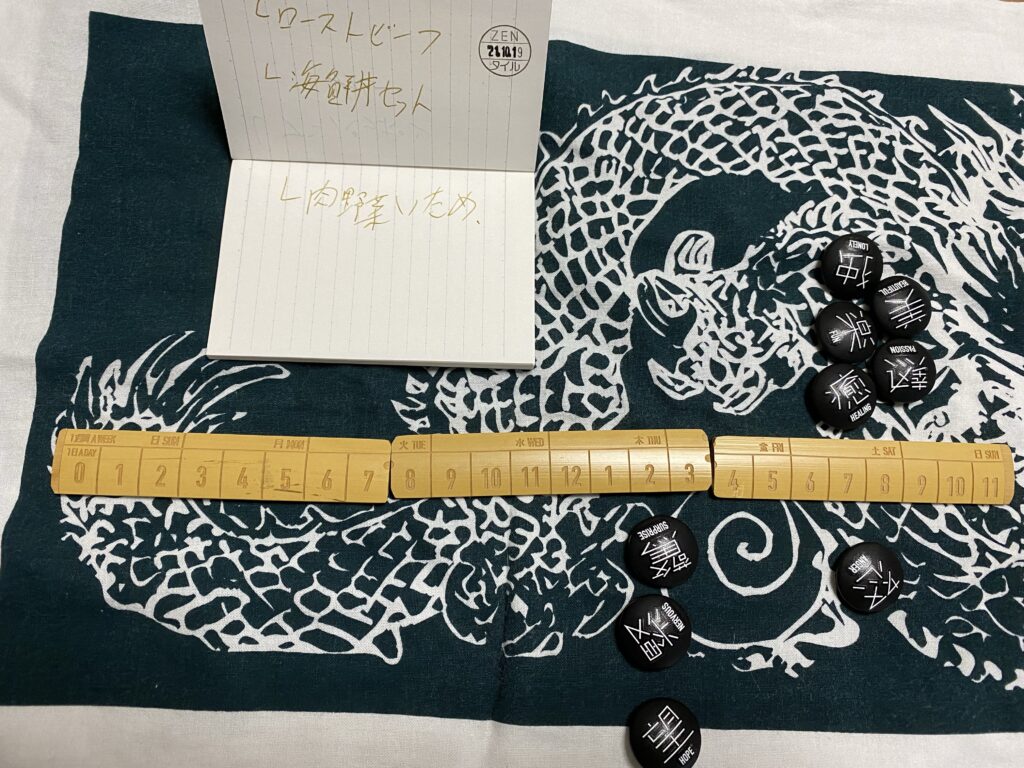

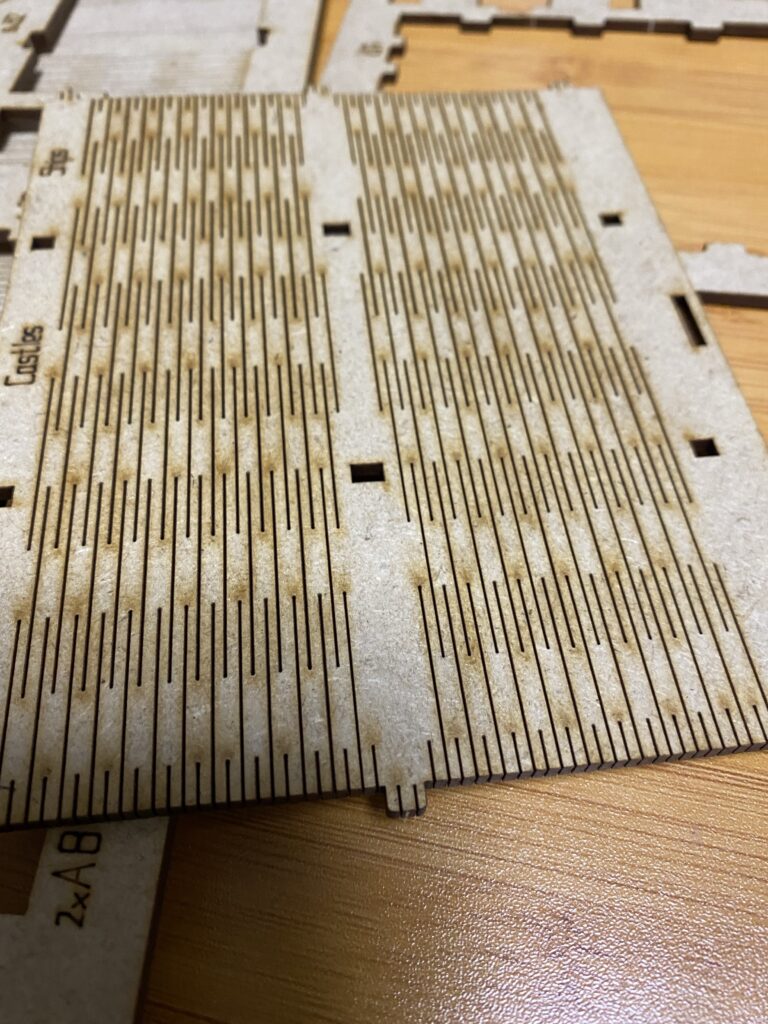

ラウンド終了時

- 共通ボードから品物以外のタイルをすべて取り除く。

- 銀鉱に応じた銀貨を得る。

次ラウンド開始時

- 中央市場に裏が黒のタイルを表にして置く。

- 各市場にその色に沿ったタイルを表にして置く。

は、下手をしたら軽いゲームが終わってしまいます。

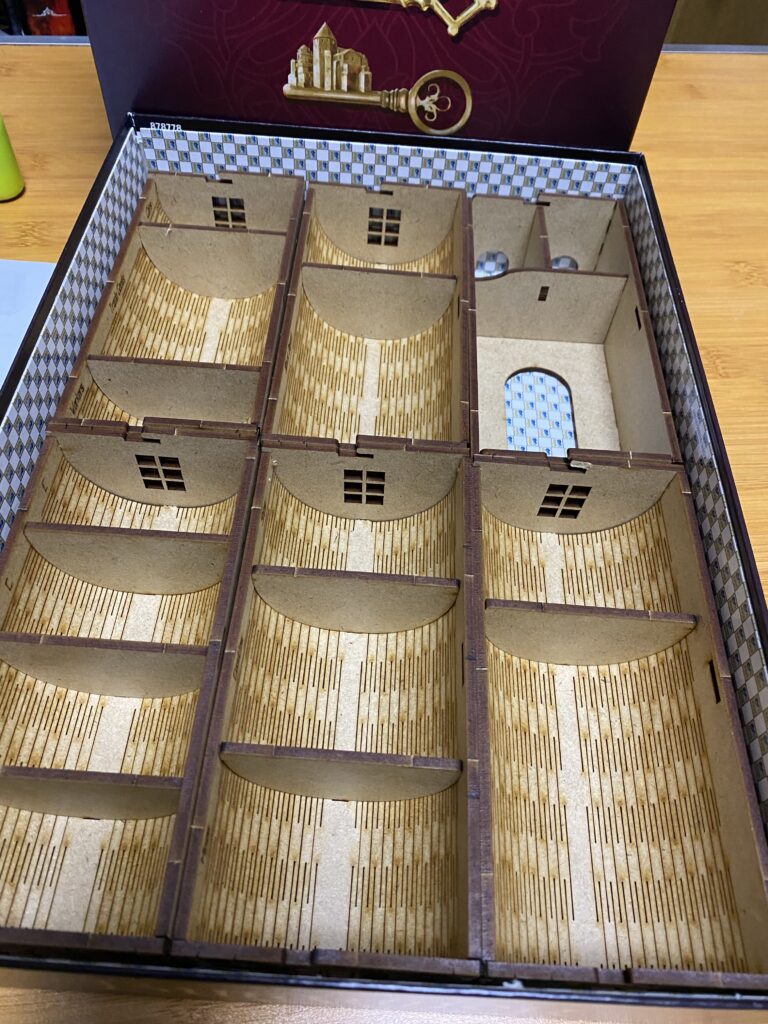

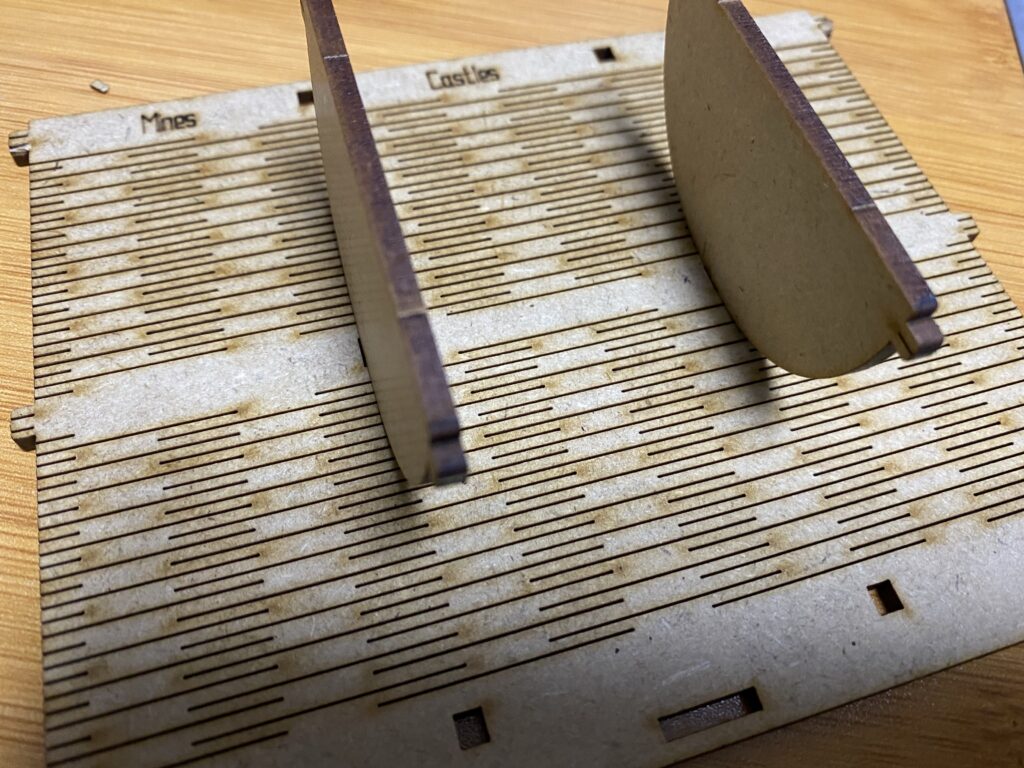

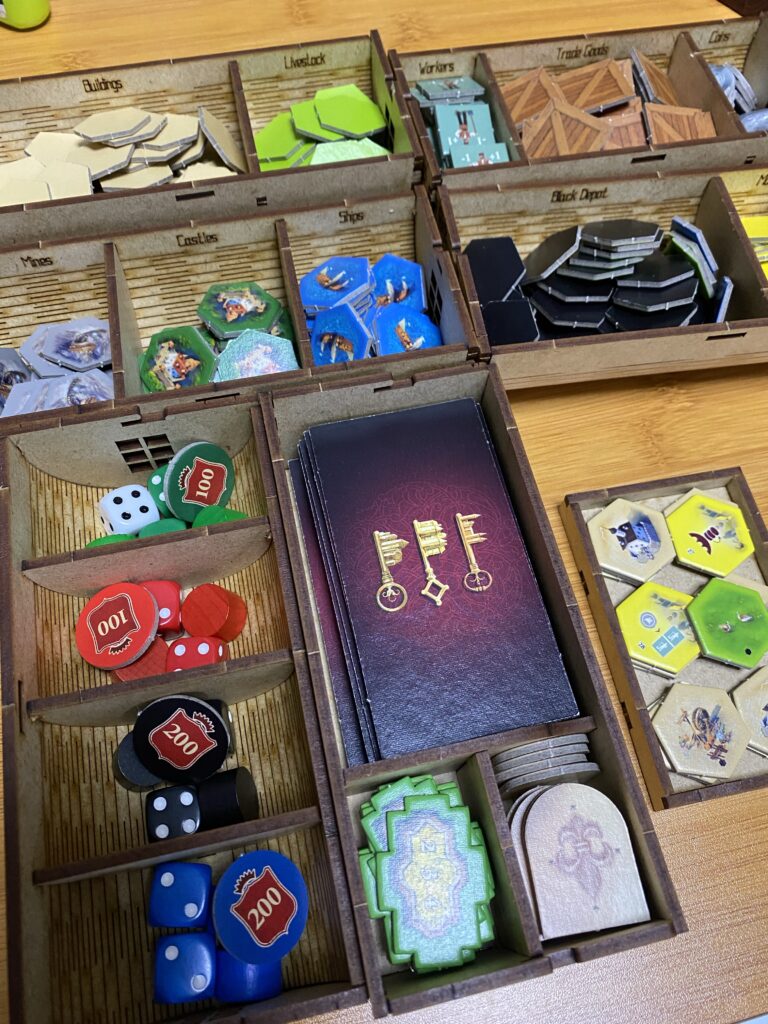

そのため、これらオーガナイザーでソートしていくことがとても重要でした。

この煩雑さがなくなればもっとローテーションできるのになと思った次第です。