概要

家計簿的なシステムをオープンソースで作れないものかと思っていたところ、

https://www.firefly-iii.org/

というシステムを発見しました。

無事に動かすことができたので、メモを残します。

インストールの前に

このシステムは、ローカル環境で利用することを強くお勧めします。(金融情報を記録するため)

環境

以下、既に構築済みという状況です。

Ubuntu 20.04

Apache 2.4

MySQL 8.3

PHP 8.1

Composer 2.6.5

そして、以下を準備済みです。

サイトにアクセスするドメインとDNS登録

上記に沿った適切な証明書

さっくりとした手順

プログラムをダウンロードします。

composerでインストールします。

DBを作成します。

.envを設定します。

DBのマイグレーションを行います。

ログファイルの格納ディレクトリを設定します。

ApacheでWebサーバの設定を行います。

アクセスを確認します。

Firefly III のダウンロード

cd /home/www-dataWeb公開用のディレクトリを指定します。

sudo -u www-data git clone https://github.com/firefly-iii/firefly-iii.git -b 5.7.9※PHP8.1で稼働するバージョンを指定しています。

ls -ld firefly-iiiディレクトリが作成されていること、Web実行ユーザ(www-data)であることを確認します。

Firefly III のインストール

cd firefly-iii && pwdsudo -u www-data composer install --no-dev --prefer-distエラーがないことを確認します。

DB作成

mysql -u root -pCREATE DATABASE firefly;

CREATE USER 'firefly'@'localhost' IDENTIFIED BY 'パスワード';

GRANT ALL PRIVILEGES ON firefly.* TO 'firefly'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;ポリシーに合わせて強固なパスワードを指定します。

.env設定

sudo cp -pi .env.example .envDB_CONNECTION=mysql

DB_HOST=127.0.0.1

DB_PORT=3306

DB_DATABASE=firefly

DB_USERNAME=firefly

DB_PASSWORD=your_password最低限、上記を指定します。パスワードはDB作成時のものです。

DBマイグレーション

sudo -u www-data php artisan firefly-iii:upgrade-database

sudo -u www-data php artisan firefly-iii:correct-database

sudo -u www-data php artisan firefly-iii:report-integrity

sudo -u www-data php artisan passport:installログファイルの格納ディレクトリを作成

sudo mkdir /var/log/fireflysudo chown -R www-data www-data /var/log/fireflyls -ld /var/log/fireflyApache設定

以下のファイルを作成します。

/etc/apache2/sites-available/firefly-iii.conf

※ドメイン名や証明書の格納場所は自分の環境に合わせてください。

<VirtualHost *:80>

servername bank.example.com

# ドメイン名を指定します

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

# HTTPアクセスを強制的にHTTPSにリダイレクトします

</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>

ServerName bank.example.com

# ドメイン名を指定します

CustomLog /var/log/firefly/firefly_access.log combined

ErrorLog /var/log/firefly/firefly_error.log

DocumentRoot /home/www-data/firefly-iii/public

# 自身の環境に合わせます

<Directory /home/www-data/firefly-iii/public>

# 自身の環境に合わせます

AllowOverride All

Require all granted

</Directory>

#SSL設定

SSLEngine on

Protocols h2 http/1.1

# SSLを有効化します

SSLCertificateFile /etc/certs/bank.example.com.crt

# SSL証明書を指定します

SSLCertificateKeyFile /etc/private/bank.example.com.key

# 秘密鍵を指定します

# SSLCACertificateFile /etc/certs/bank.example.com.crt

# 中間証明書が発行元から別ファイルで提供されている場合は、この直上をコメントアウトして中間証明書を指定します

#セキュリティヘッダー付与

Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000"

Header set X-Content-Type-Options "nosniff"

Header always append X-Frame-Options "SAMEORIGIN"

Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"

</VirtualHost>

SSLProtocol all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1 -TLSv1.2

SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:EC6-GCM-SHA384

SSLHonorCipherOrder off

SSLSessionTickets off

SSLUseStapling On

SSLStaplingCache "shmcb:logs/ssl_stapling(32768)"設定反映

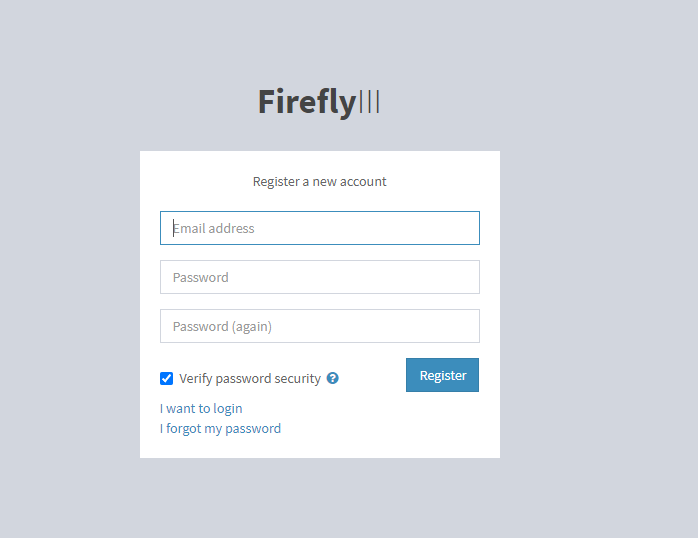

sudo a2ensite firefly-iii.confsudo systemctl restart apache2インストール確認

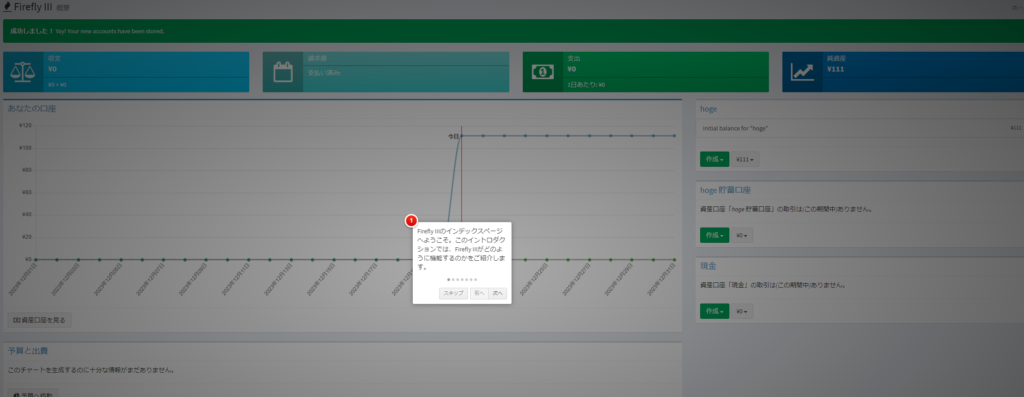

設定したURLにアクセスします。(ここではbank.example.com)

Email address

パスワード(16文字以上)

を設定して、「Register」をクリックします。

続いて初期設定(メインバンクや通貨、言語の指定など)完了後、こちらのダッシュボードが出てくればインストール完了です。

使い勝手やカスタマイズは改めて報告します。