概要

第一作目からの超強力なバフアイテム『時空の天文時計』。その効果は3でも健在であり、ある意味で強化されて帰ってきました。

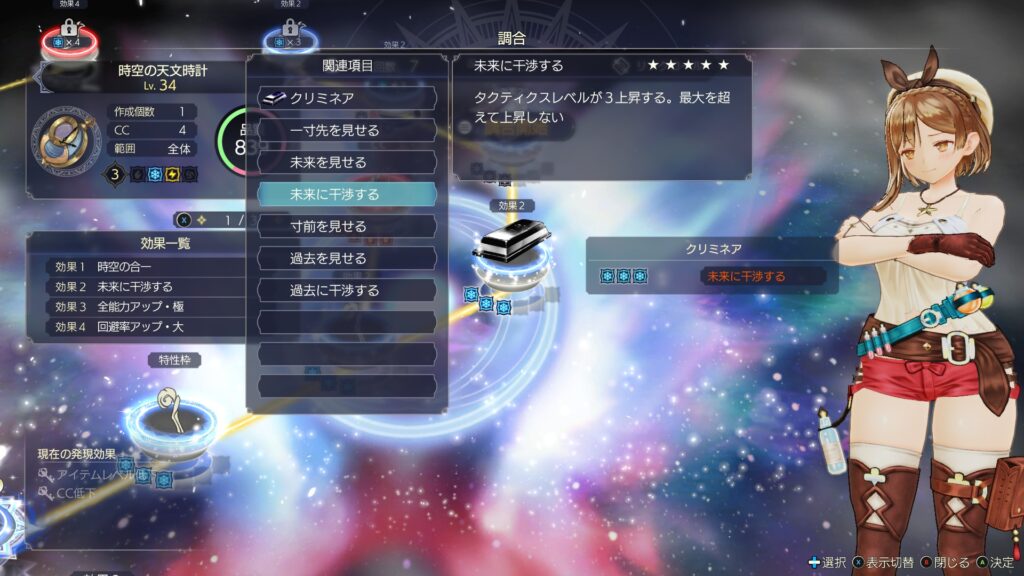

調合した内容

| 項目 | 概要 | 備考 |

|---|---|---|

| 種別 | 魔法の道具 | |

| Lv | 34 | |

| 消費CC | 1 | 表示上の消費は4。鍵効果により消費CCを更に抑える |

| 対象 | 味方全体 | |

| 属性値 | 5 | |

| 属性 | 氷、雷 | |

| 効果1 | 時空の合一 | |

| 効果1説明 | 行動順を手前に大きく寄せ、良性状態の効果時間を延長する | |

| 効果2 | 未来に干渉する | |

| 効果2説明 | タクティクスレベルが3上昇する。最大を超えて上昇しない | |

| 効果3 | 時間の超越 | |

| 効果3説明 | 攻撃力、防御力、素早さを大きく上昇する | |

| 効果4 | 空間の把握 | |

| 効果4説明 | 回避率を大きく上昇する | |

| 特性1 | クリティカル++ 99 | |

| 特性2 | 永久機関 | |

| 特性3 | 天使の歌声 | 付与する+効果の効果時間が延長する |

| 超特性 | 圧縮錬金術・改式 | ベビーヴルムから付与 |

| 超特性説明 | 消費CCが2減少するが、威力が大きく減少する。消費CCは1未満にならない |

効果自体は2での異様な能力がそのまま据え置きという形。事務的な効果名がより散文的になったことが違いです。(全能力アップ・超→時間の超越など)

本作での最大の特徴は「消費CC1で発動できるようになったこと」です。

それも、装備品やロールの特性なしなので、どのメンバーでも扱えるようになりました。

事前準備

大前提として、スキルツリーから「時空の天文時計」が解放されていること。かなり後の方に位置しており、消費SPも3000と甚大なもの。

また、

- 賢者の石

- 古の賢者の石

などの影響拡大を持つ素材はふんだんに使います。

DCLの調合アイテム「竜の涙」を持っておくと楽ですが、後述する理由により注意が必要です。

そして、消費CC1を目指すために以下の手段を執りました。

- シンセサイズ効果「CC低下」を持つ鍵

- 特性「永久機関」

- 超特性「圧縮錬金術・改式」

調合

今回、レシピ変化での投入回数増加は望めません。

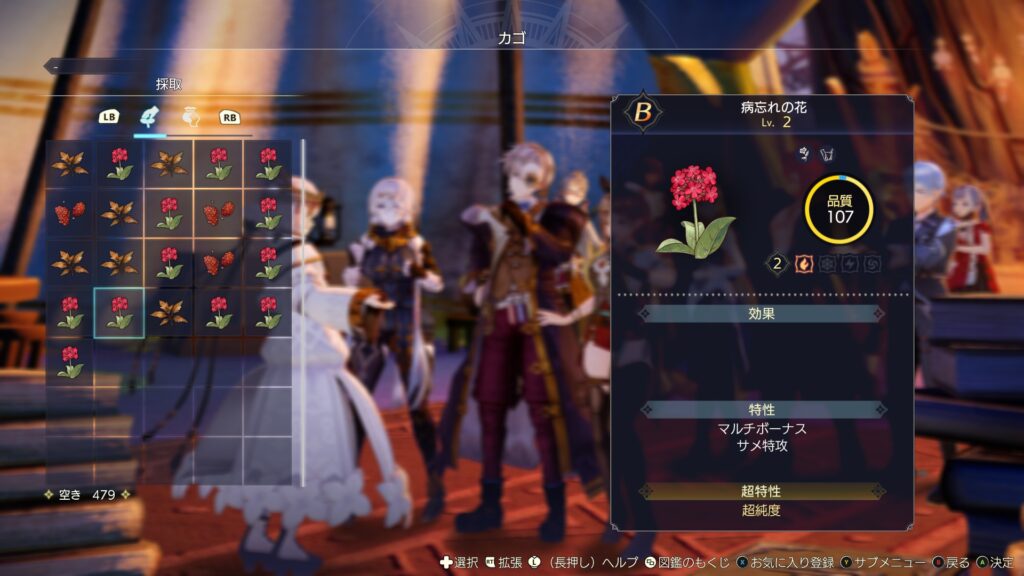

- 超濃度を持つ調合アイテム

- 影響拡大

は必須です。

まずはレシピ時空の天文時計からスタート。ベース素材を入れていきます。

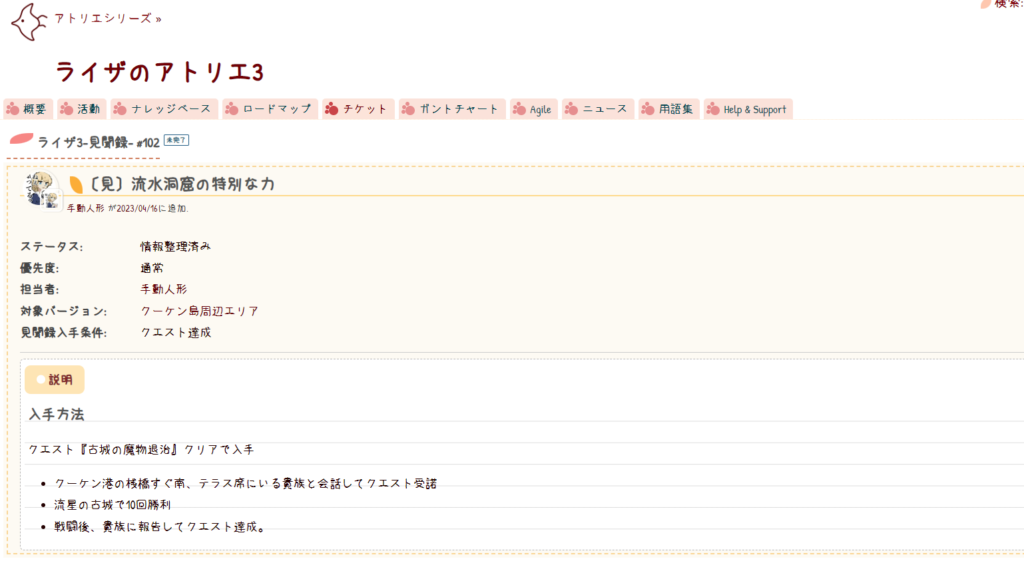

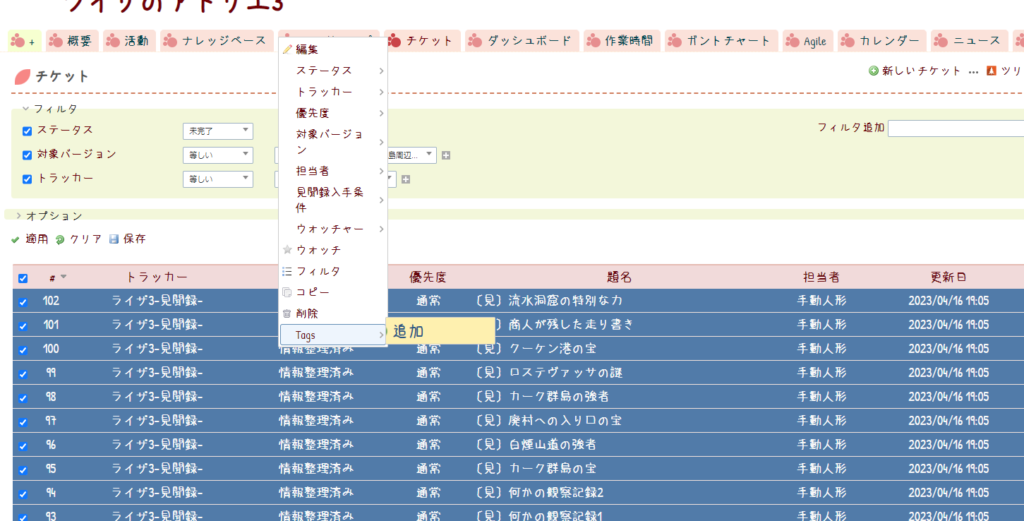

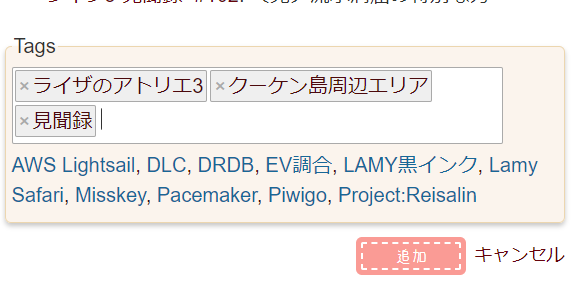

注意点1

最初に入れる「竜素材」は影響拡大形を用いないこと。

本作での天文時計は「逆さ時計」の効果を一部兼任しており、効果2の発現を強めすぎると「タクティクスレベル上昇」ではなく「APとCCの回復量増加」となります。

そして、DLC素材「竜の涙」を上記マテリアル環にいれてしまうと、効果2が発現しすぎてしまうのです。

これはこれで強力な効果ですが、今回は「タクティクスレベル上昇」の効果を優先です。

注意点2

用いる鍵は「CC低下」のシンセサイズ効果を持つものにします。レシピLv.3の必要はありません。

注意点3

超特性を発現させるための素材は、竜素材のみです。(それ以外は調合するアイテムを投入することになるため)

「超特性を持つ竜素材」は

- 種による発現(火の種の竜眼など)

- ベビーヴルム投入

のほぼ2択となります。

https://atelier.reisalin.com/issues/239

オススメは後者です。ネメド地方のランドマーク「狩人の泊まり場」から調達可能です。入手できるまでファストトラベルを繰り返していきましょう。

効果検証

コアクリスタル調整にCC消費低下がないリラでも「1」で使えることを確認。また、レベルも34とリラがギリギリ使えるレベルに収まっています。(器用さ最大35)

もちろん効果は折り紙付き。最高難易度「LEGEND」をものともせずに敵のHPがゴリゴリと減っていきました。

まとめ

ライザ1/ライザ2で大暴れしていたアイテムだけに今回はナーフされるのもやむなしと思っていました。

しかし、調合条件は厳しいものの、利便性は向上していることに驚きです。