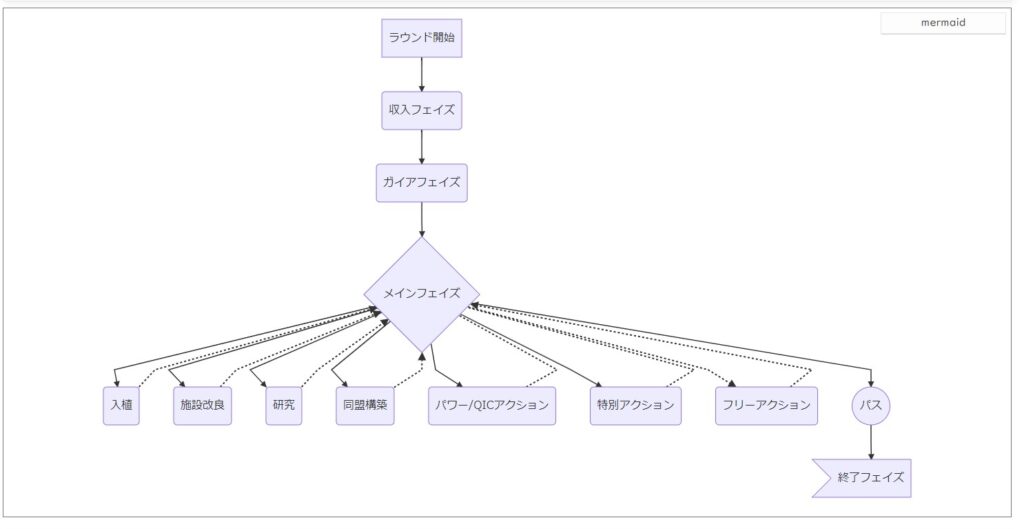

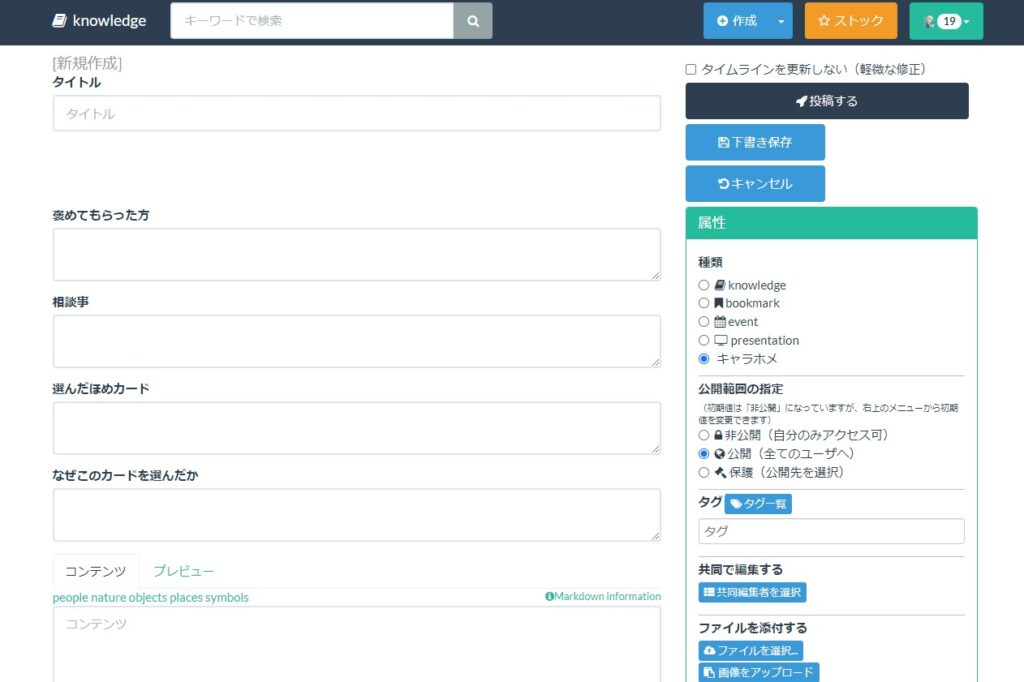

MarkdownエディタでUMLが作成できると発見し、「流れが必要なものの記録に使える」と実感。

さっそく、練習がてらにやってみました。

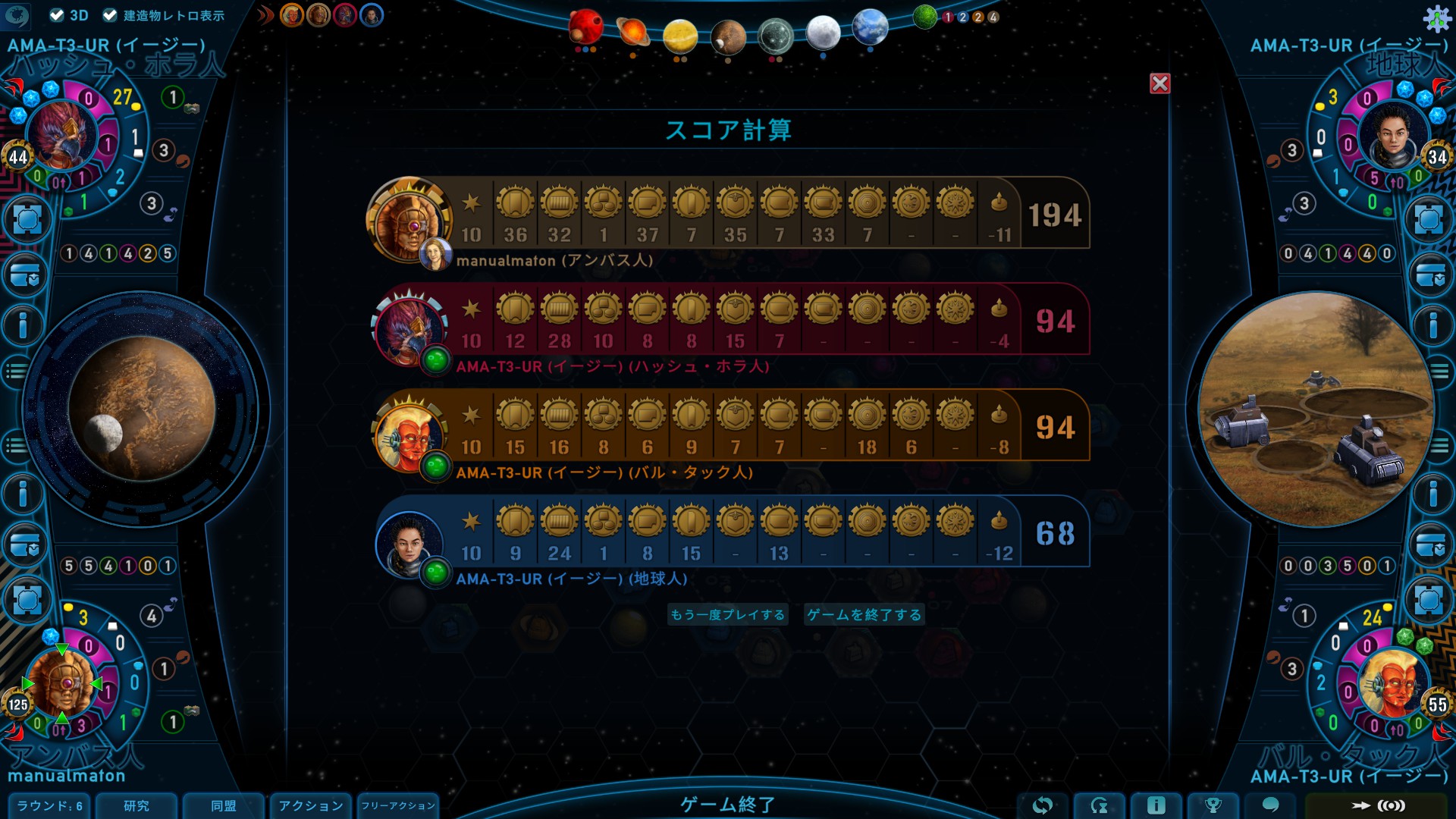

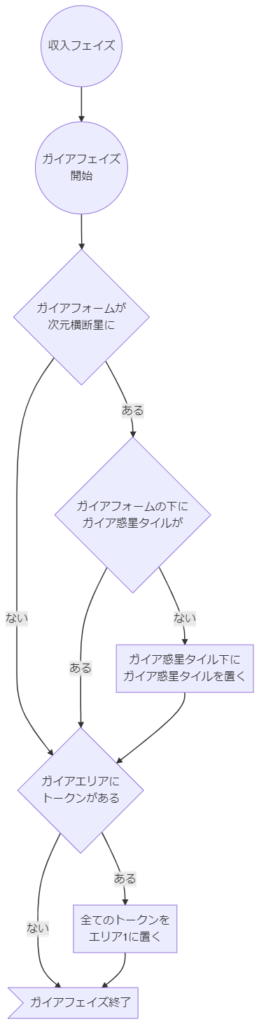

ガイアプロジェクト:ガイアフェイズの整理

かなり難解なボードゲーム『ガイアプロジェクト』。その、1フェイズであるガイアフェイズを言ったん見直してみました。

一般的な流れ

まず、こんな感じでTyporaで書いてみました。

```mermaid

graph TB

A((収入フェイズ))

A-->B((ガイアフェイズ<br>開始))

B-->C{ガイアフォームが<br>次元横断星に}

C--ない-->D

C--ある-->c1{ガイアフォームの下に<br>ガイア惑星タイルが}

c1--ある-->D

c1--ない-->c2[ガイア惑星タイル下に<br>ガイア惑星タイルを置く]

c2-->D{ガイアエリアに<br>トークンがある}

D--ない-->E>ガイアフェイズ終了]

D--ある-->d1[全てのトークンを<br>エリア1に置く]

d1-->E

```これがレンダリングされると、こうなります。

(参考: https://mermaid-js.github.io/docs/mermaid-live-editor-beta)

地球人の処理

```mermaid

graph TB

A((収入フェイズ))

A-->B((ガイアフェイズ<br>開始))

B-->C{ガイアフォームが<br>次元横断星に}

C--ない-->D

C--ある-->c1{ガイアフォームの下に<br>ガイア惑星タイルが}

c1--ある-->D

c1--ない-->c2[ガイア惑星タイル下に<br>ガイア惑星タイルを置く]

c2-->D{ガイアエリアに<br>トークンがある}

D--ある-->F{惑星首府を}

F--建てていない-->f1[全てのトークンを<br>エリア2に置く]

F--建てている-->f2[フリーアクションと<br>同じレートで<br>資源変換]

f2-->f1

f1-->E

D--ない-->E>ガイアフェイズ終了]

```イタル人の処理

graph TB

A((収入フェイズ))

A-->B((ガイアフェイズ<br>開始))

B-->C{ガイアフォームが<br>次元横断星に}

C--ない-->D

C--ある-->c1{ガイアフォームの下に<br>ガイア惑星タイルが}

c1--ある-->D

c1--ない-->c2[ガイア惑星タイル下に<br>ガイア惑星タイルを置く]

c2-->D{ガイアエリアに<br>トークンがある}

D--ある-->F{惑星首府を}

F--建てていない-->f1[全てのトークンを<br>エリア1に置く]

F--建てている-->f2[4トークンを破棄して<br>技術タイル取得]

f2-->f1

f1-->E

D--ない-->E>ガイアフェイズ終了]バル・タック人の処理

graph TB

A((収入フェイズ))

A-->B((ガイアフェイズ<br>開始))

B-->C{ガイアフォームが<br>次元横断星に}

C--ない-->D

C--ある-->c1{ガイアフォームの下に<br>ガイア惑星タイルが}

c1--ある-->D

c1--ない-->c2[ガイア惑星タイル下に<br>ガイア惑星タイルを置く]

c2-->D{ガイアエリアに<br>トークンがある}

D--ない-->E{ガイアフォームが<br>ガイアエリアに}

D--ある-->d1[全てのトークンを<br>エリア1に置く]

d1-->E

E--ある-->e1[ガイアフォームを<br>勢力ボードに置く]

e1-->F

E--ない-->F>ガイアフェイズ終了]

```書いてみて思ったこと:

- 単に「トークンを移動して入植準備をする」だけなのに、相当なフローがあったという気づき

- Officeソフトよりも格段に楽にソートされた状態でチャートが書けるのは素晴らしい

- 可読性(特に各セクションの定義)に難あり

の3点が実感です。

これを元に、書き方を改善しながらチャート/シーケンス図が翔となると楽しみが止まりません。