フィードバックと改善、意識していなくてもそれは如実に現れていました。

撮影技術の向上

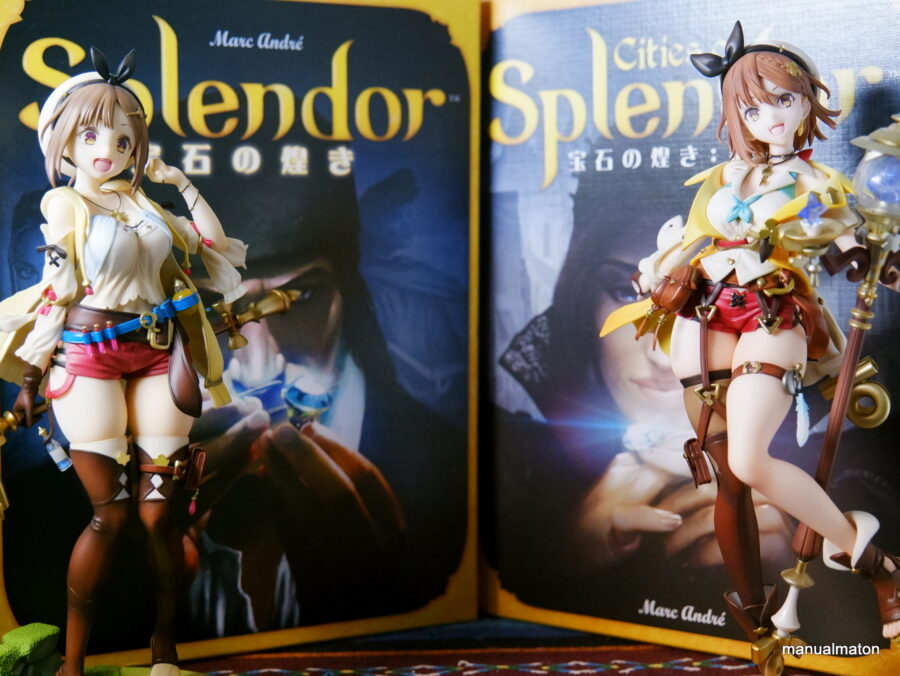

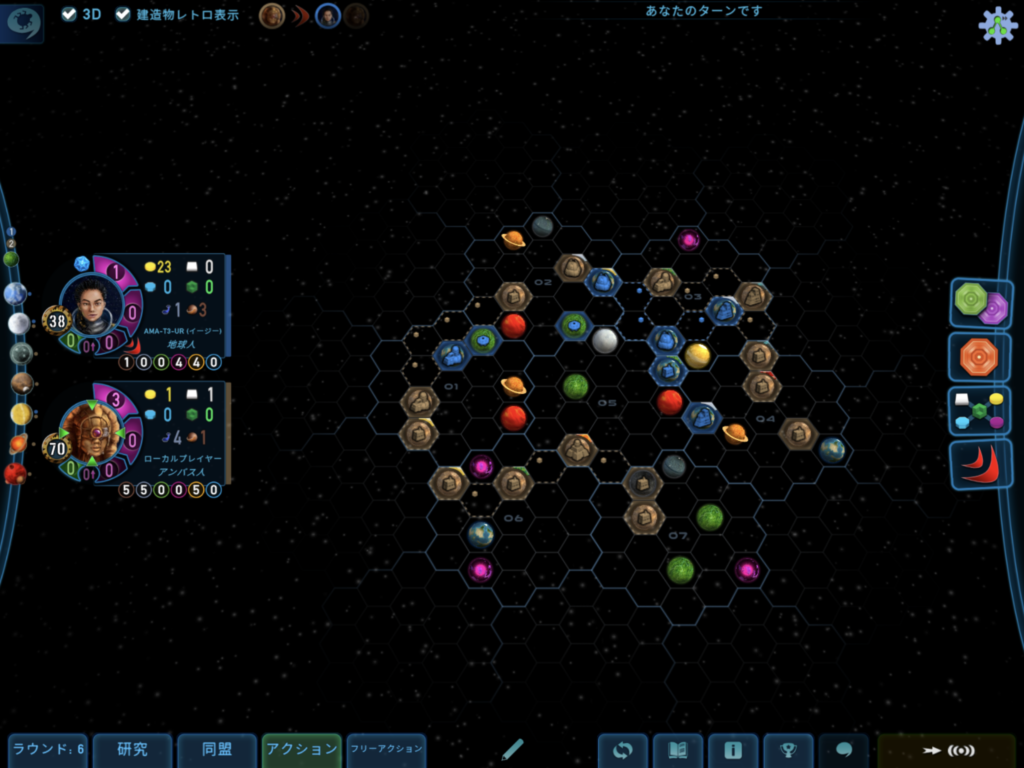

こちら、2021年8月、到着して間もない頃に撮影したフィギュアライザリン・シュタウト。

それなりに撮影できてはいますが

- 全体的な光量が足りない

- そのため表情がはっきりしない

ことは否めません。

フィードバックの過程

そこで

- 光量を増やす工夫

- 背景を整える工夫

- 構図

- アイレベル

など、色々と突き詰めていきました。

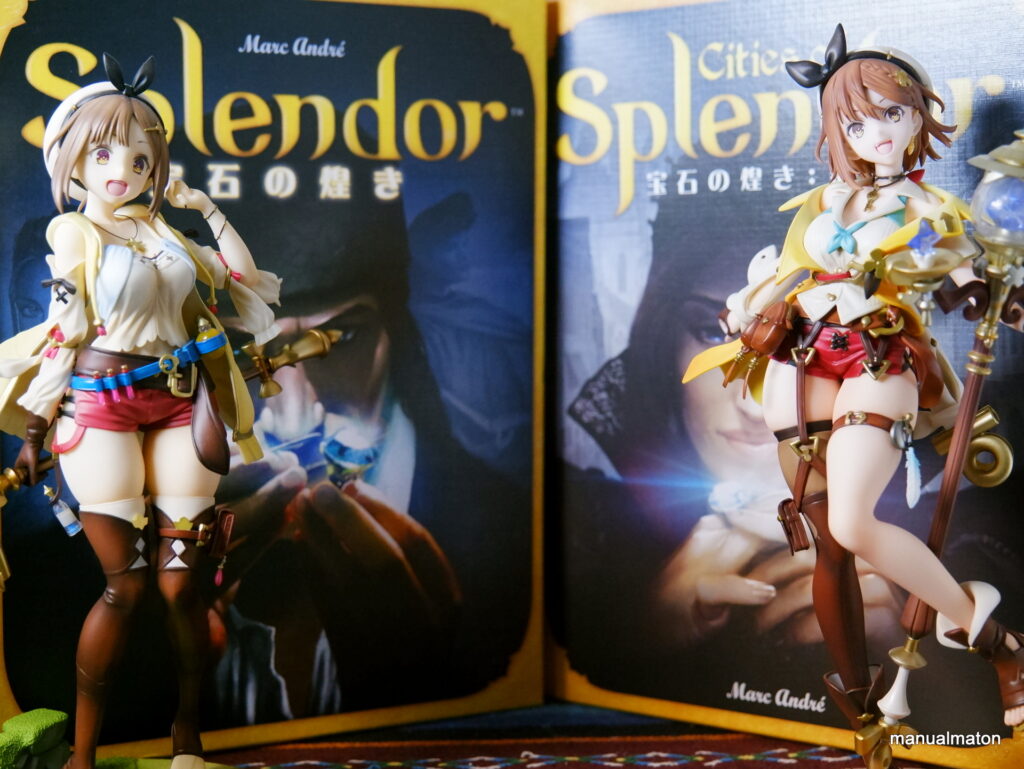

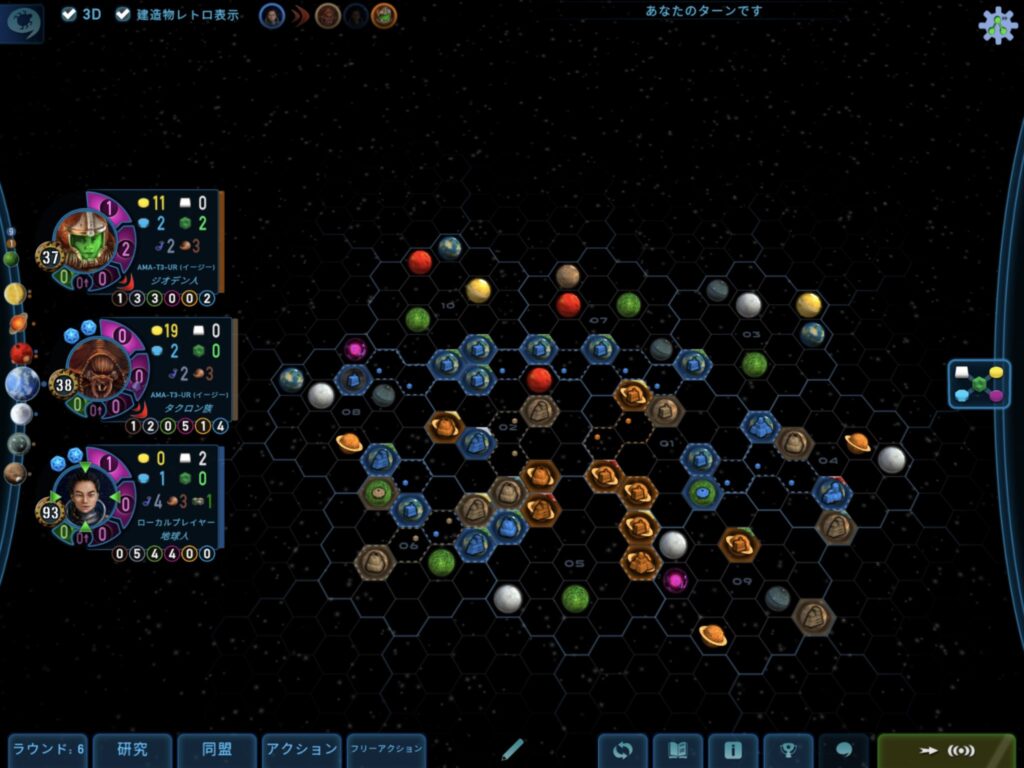

フィードバックの結果(2021年12月)

その結果がこちら。

- 全体的に光が当たるようになった

- 表情もよく見えるようになった

ことは目に見えて明らかになりました。

まとめ

- 取り敢えず、まずは試してみる

- どこを改善すればうまくいくのか

- だめだったところは直し、うまく行ったところは改良

- それを踏まえてもう一度

のサイクル、ちょうど、『ライザのアトリエ2』で「どうすれば最大ダメージを叩き出せるか」の改善をしていた過程そのまま。

そうした過程が結果となって現れたのはちょっと感動です。