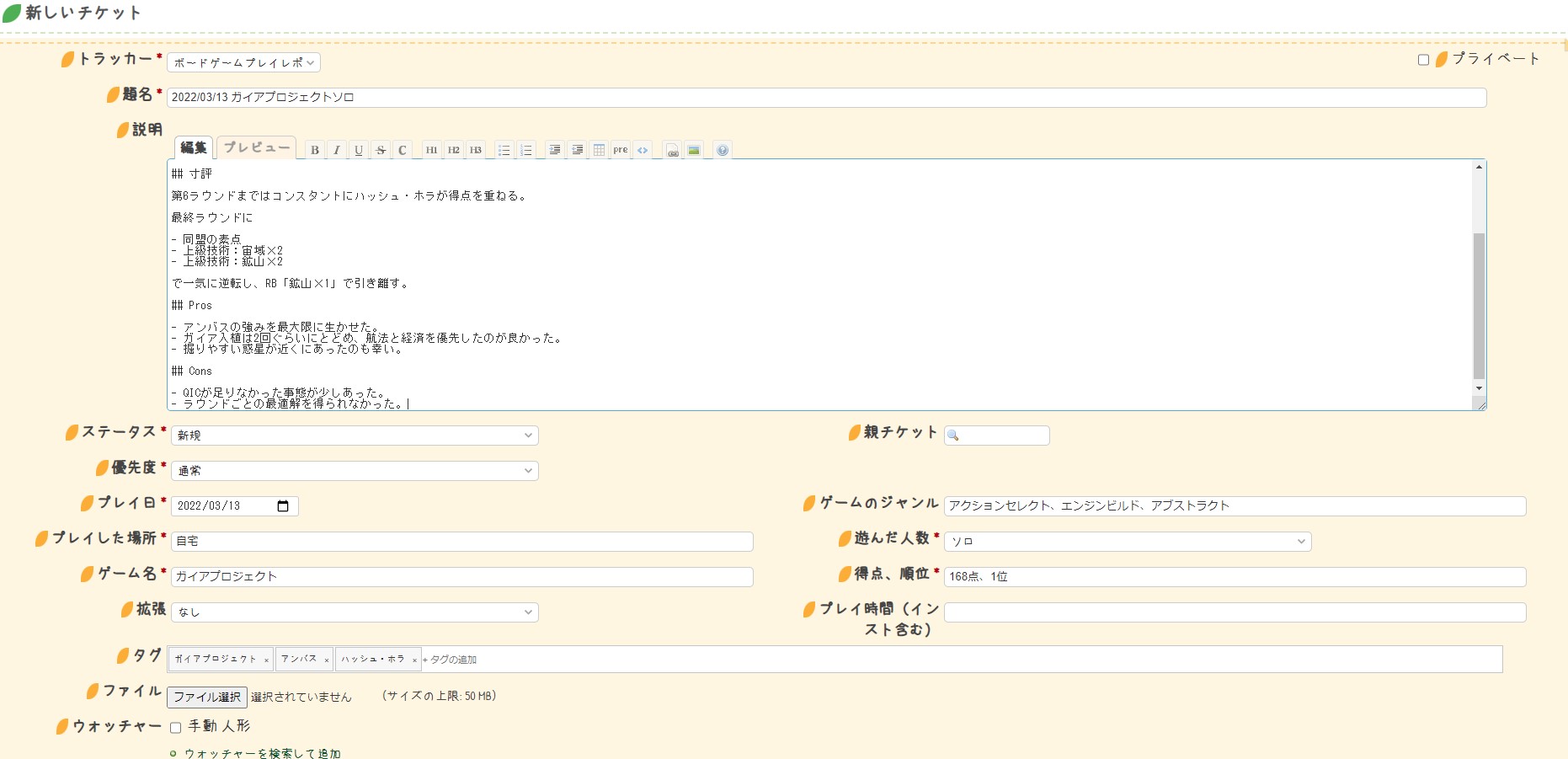

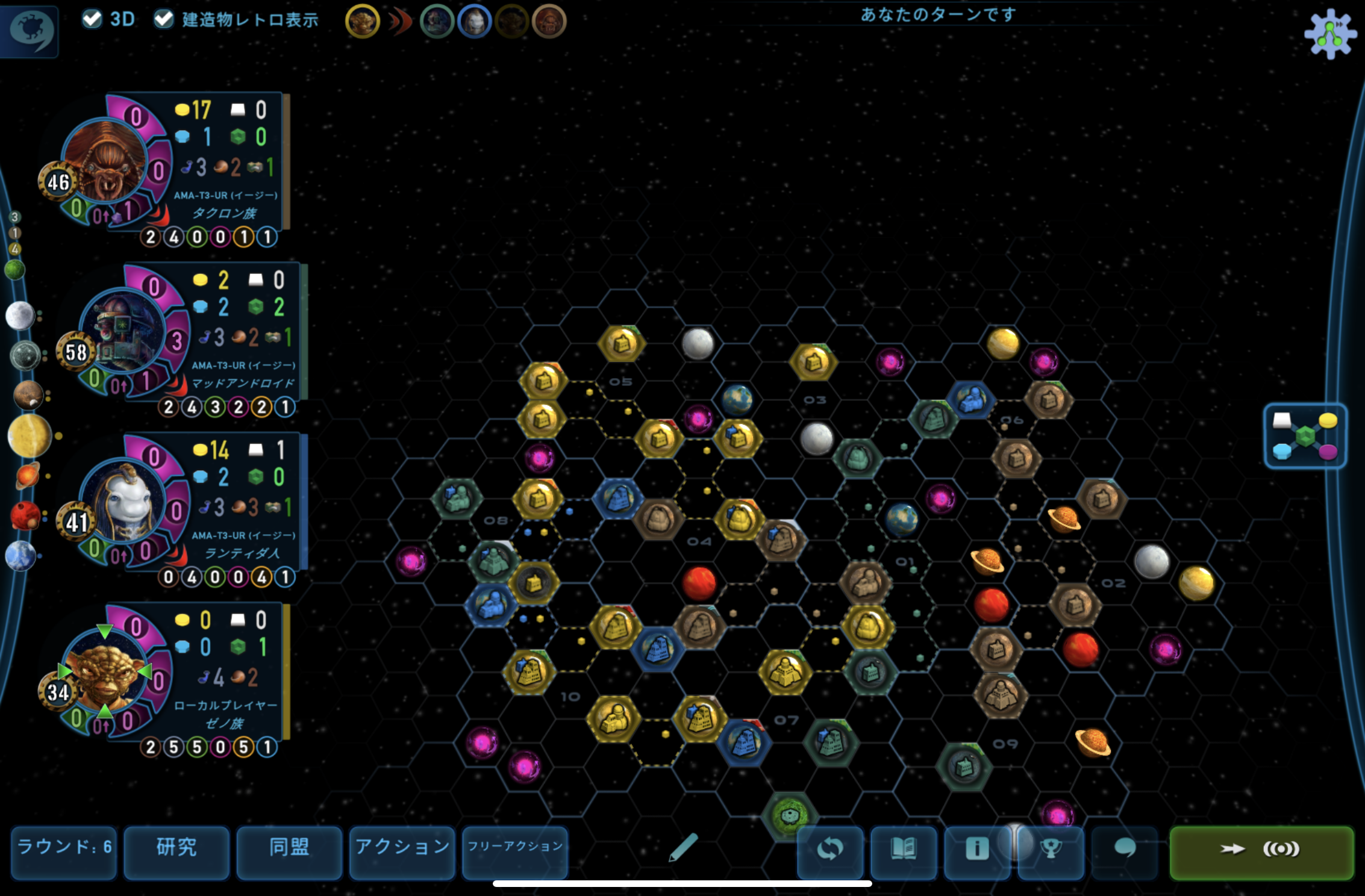

ボードゲーム『ガイアプロジェクト』における、お気に入りの種族の一つ「地球人」。「どういうときに高得点が取れたか」のサンプルケースが見つかりました。

『ガイアプロジェクト』における地求人の特徴

まず、ガイアフェイズで以下の特性があります。

graph TB

A((収入フェイズ))

A-->B((ガイアフェイズ<br>開始))

B-->C{ガイアフォームが<br>次元横断星に}

C--ない-->D

C--ある-->c1{ガイアフォームの下に<br>ガイア惑星タイルが}

c1--ある-->D

c1--ない-->c2[ガイア惑星タイル下に<br>ガイア惑星タイルを置く]

c2-->D{ガイアエリアに<br>トークンがある}

D--ある-->F{惑星首府を}

F--建てていない-->f1[全てのトークンを<br>エリア2に置く]

F--建てている-->f2[フリーアクションと<br>同じレートで<br>資源変換]

f2-->f1

f1-->E

D--ない-->E>ガイアフェイズ終了]

- ガイアフェイズ時、パワートークンがエリア2に置かれる

- 首府を建てていればついでに資源までもらえる

この2段構えが強力な種族は、ガイア入植というよりも「そのついでに得られる資源変換とパワーアクション」でアドバンテージを稼いでいきます。

得意とするパターン

今回、その得意とするパターンに合致しました。

- 最終目標

- 宙域

- 同盟に含まれる施設数

- 次元横断星が集中。

- 次元横断星、ガイア惑星、地球型惑星が2〜3に固まっている

そして、研究タイルの位置、「ガイア入植3点」がガイア計画にある

でお膳立てが整ったという形です。

執った戦略

とにもかくにも第1Rに首府を建てます。先の強力な資源変換だけではなく、パワーアクションを強く使っていけます。

そして、優先的に航法を上げていきます。得られる知識は少ないのですが、そこをパワーアクション(4消費で2知識/7消費で3知識)で補います。

他種族が惑星改造や7クレジット/2鉱石を優先的に狙っていったことにも救われました。

航法が十分に上がったらガイア計画の研究を上げ、展開をしていきます。

最終結果

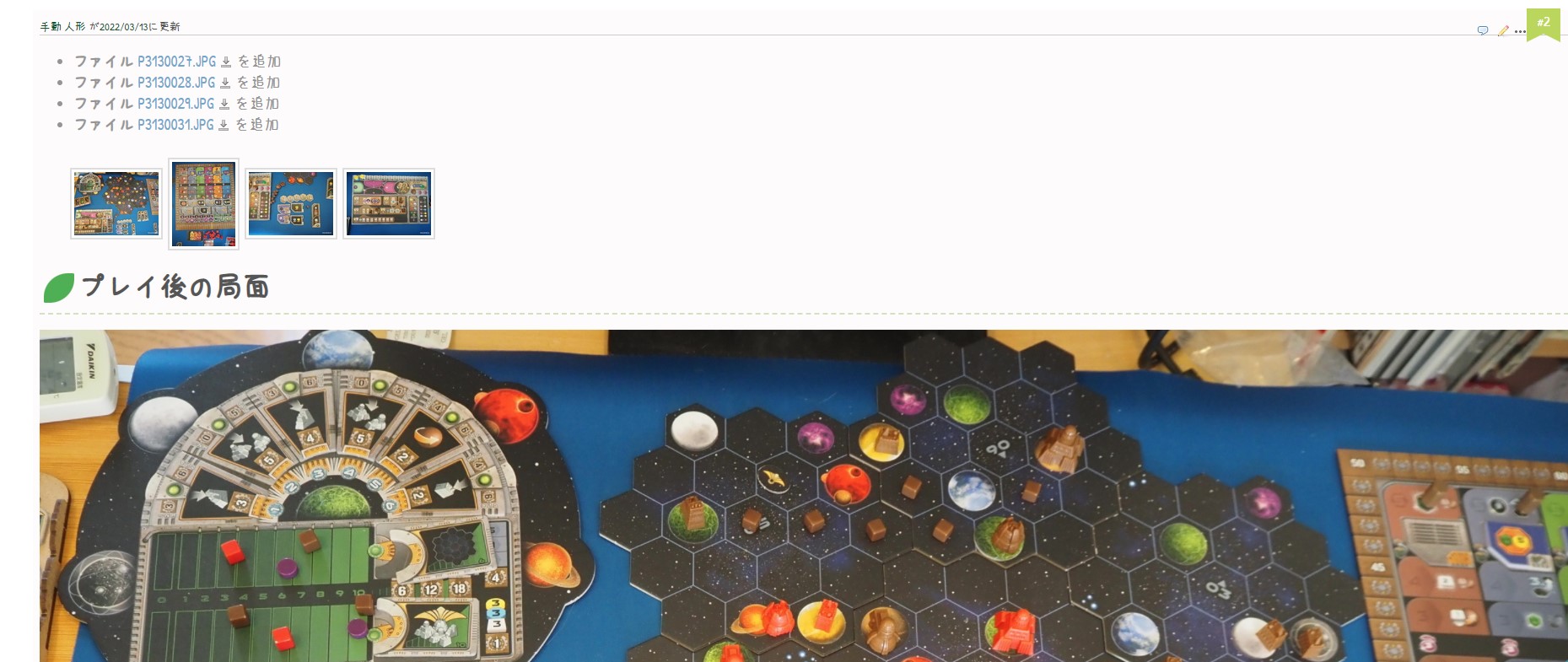

個人ボード

個人ボードはこの形。技術タイルは3枚プラス上級。なんと、学院を一切建てませんでした。

得点

176と満足行く結果。

- 最終ラウンドのブースター:ガイア惑星ごとに1点

- ガイア計画のゴールで得られる勝利点

- 宙域×2の上級タイル

もさることながら、「ガイア入植ごとに3点」のタイルで30点も取れたことが大きいです。

まとめ

前回、

「強い種族でも、同じ戦略は通用しない」

と書きましたが、「同じ戦略パターンを整えることはできる」

と言い換えたほうが良さそうです。