状況がかなり落ち着いたので、3週間ぶりぐらいにボードゲームカフェを訪れました。

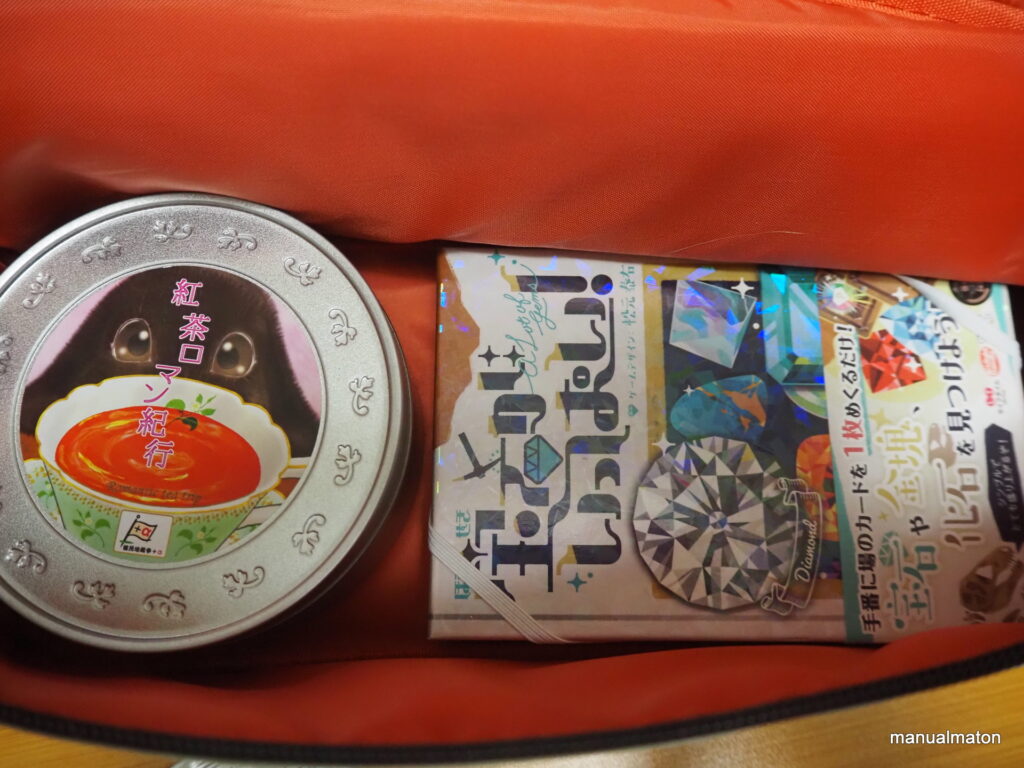

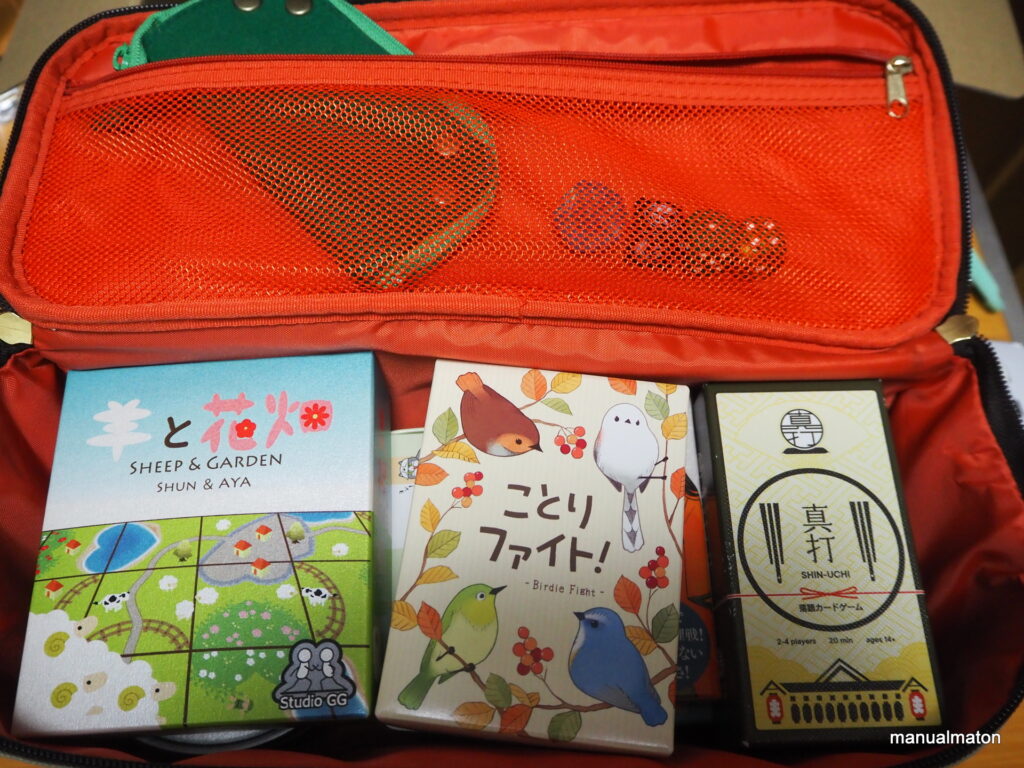

ことりファイト!

前回、試しに遊んでみたら

- バースト

- エリアマネジメント

- ハンドマネジメント

- 損切

などがギュッと詰まった逸品でしたのでもう一度。前回はボロ負けでしたがリベンジを果たせました。

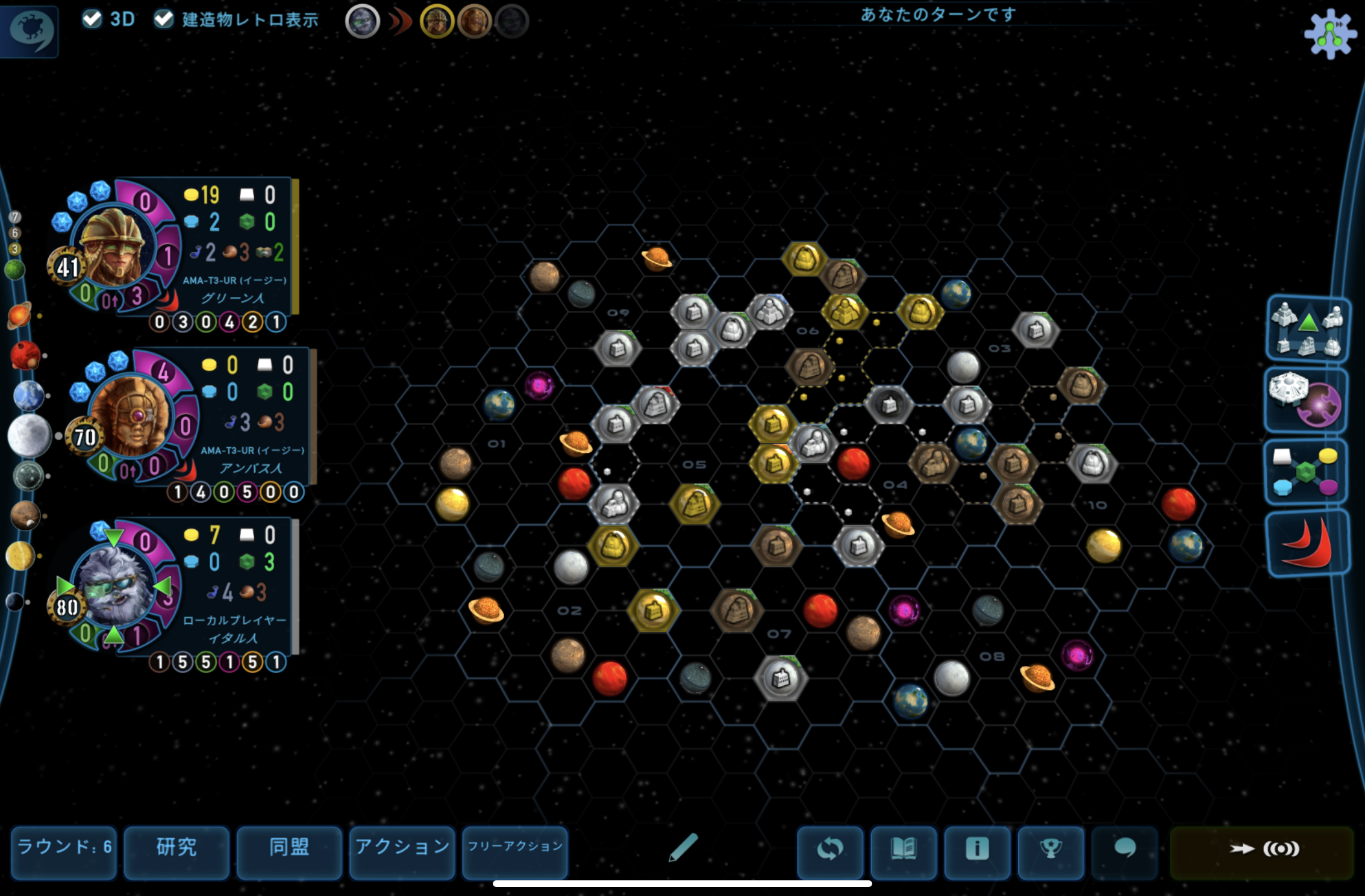

ポンペイ滅亡

AD76年イタリア南部のヴェスヴィオ山の噴火を舞台にしたゲーム。1手差で負けとなりました。

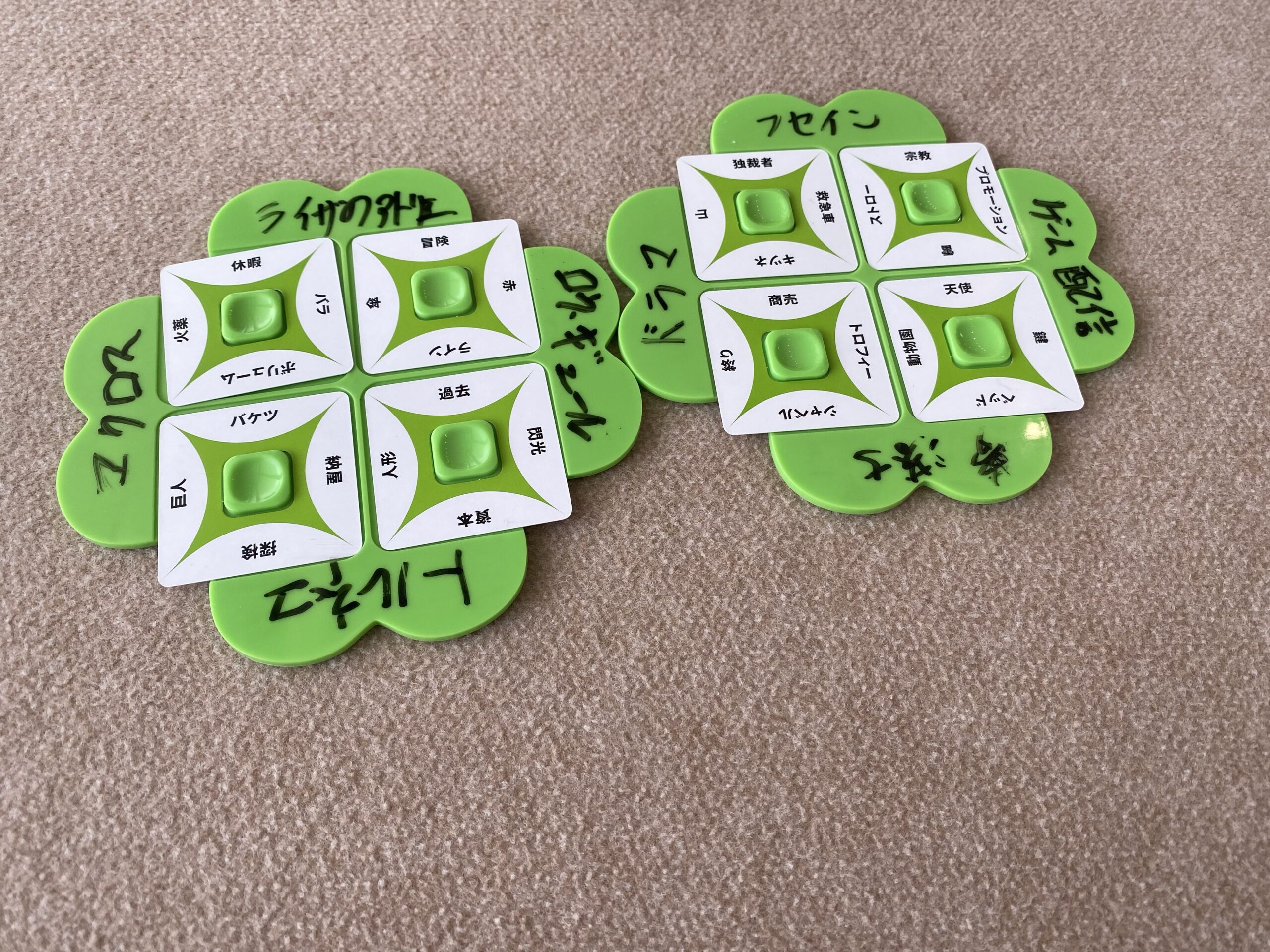

リトルタウンビルダーズ

今回遊んだ中で一番面白いと思ったもの。

- 覚えやすいルールなのに考えどころ十分

- 建物コンボと箱庭感

- 支払い義務の「ちょうどよさ」

- 建物タイルと目標カードによる高いリプレイ性

などが4ラウンドに凝縮。おすすめしたいワーカープレースメントとして十二分でした。

他にも

- Love Letter 和風版『恋文』

- 九龍戦術

などをプレイ。

心の英気を養いました。