さて、依頼した『大鎌戦役』のメックとキャラクター、いよいよ展開です。

『アルビオン氏族』

『戸川幕府』

『ザクセン帝国』

『北方(ノルディック)王国』

『クリミア・ハン国』

『ポラニア共和国』

『ロスヴィエト連邦』

全て、各勢力の色に合わせた上で説得力を持たせてくれた見事な仕事ぶりに惚れ惚れです。

こう、並ぶと壮観です。

さて、依頼した『大鎌戦役』のメックとキャラクター、いよいよ展開です。

『アルビオン氏族』

『戸川幕府』

『ザクセン帝国』

『北方(ノルディック)王国』

『クリミア・ハン国』

『ポラニア共和国』

『ロスヴィエト連邦』

全て、各勢力の色に合わせた上で説得力を持たせてくれた見事な仕事ぶりに惚れ惚れです。

こう、並ぶと壮観です。

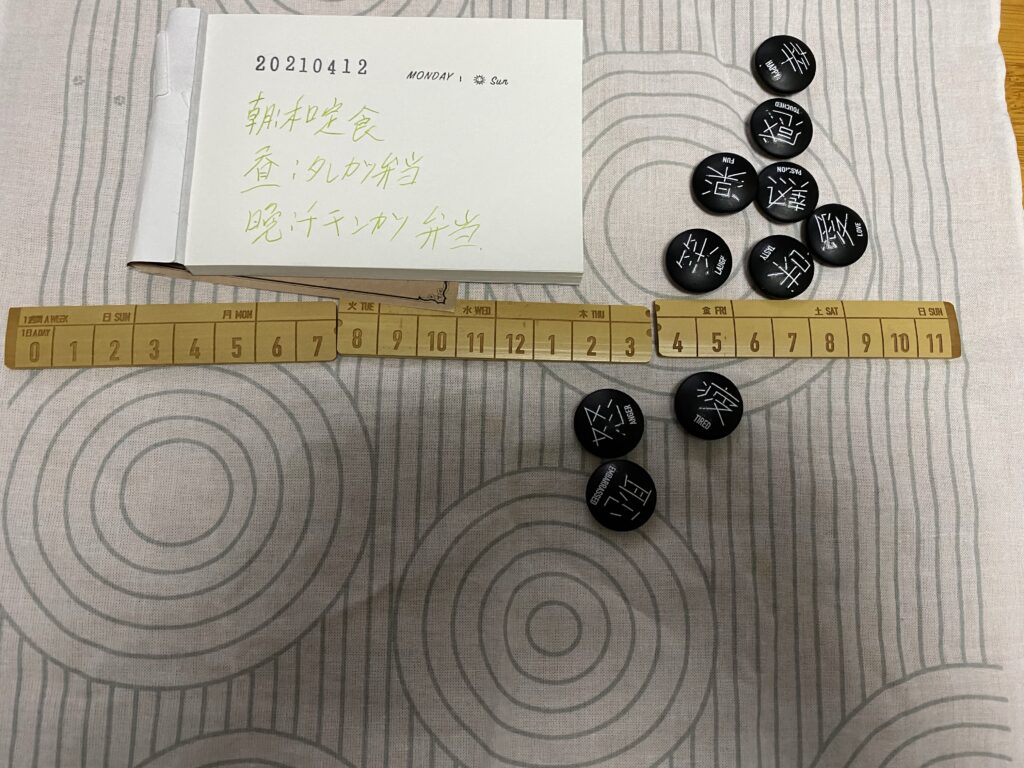

デジタル版でも7勢力フルに使えることになったことで、日々、いろいろな三つ巴を楽しんでいます。

今日使ったのはクリミア。難敵ロスヴィエトにたいして「本拠地を制圧する」戦略をとっていました。

そして、

掟破りの「1ラウンドで戦闘三連」。

民心を減らしてでも相手の領地を減らし、こちらに資源を奪い取りたいという強い意志で見事に押し通すことができました。

月曜日だというのにそれほどネガティブな出来事がなかった一日は、全て、これに集約されていました。

ボードゲーム『大鎌戦役』。既に持っているものを買い足しました。ただ買い足しただけではありません。

各メックとキャラクターに彩色いただいたのです!!

今年の1月末に依頼していたものがようやく完成し、手元にある。これだけで一晩中だって踊っていたい感じです。

各勢力のメックの素晴らしい色使いは、またのお楽しみと言うことで。

去年ぐらいから着手していったボードゲームの収納と整理。

最近は、それに飽き足らなくなりました。というよりも、「この整理方法は自室の小物系の収納に使える」と思い始めました。

を心がけていった結果、この2ヶ月で爆発的に増えた撮影用の雑貨やらフィギュアが

土曜日の時よりも更にまとまっていきました。

この一年、「ボードゲーム専用オーガナイザー」でかなりの出費がありましたが、それに見合うだけの習慣はできつつあるようです。

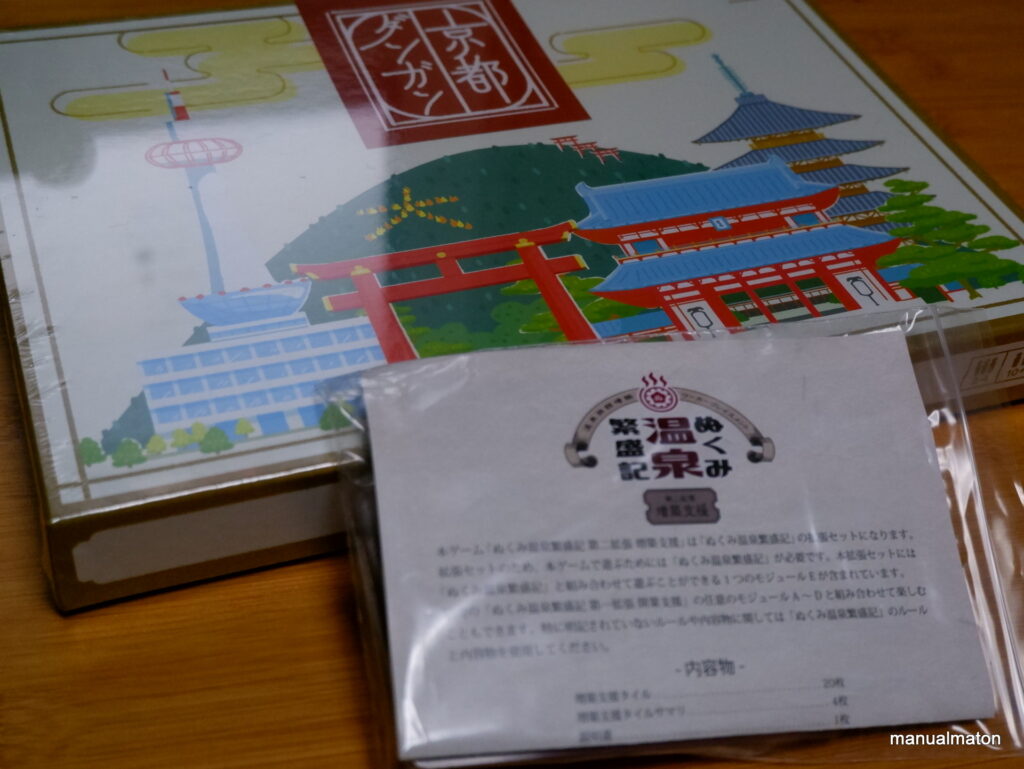

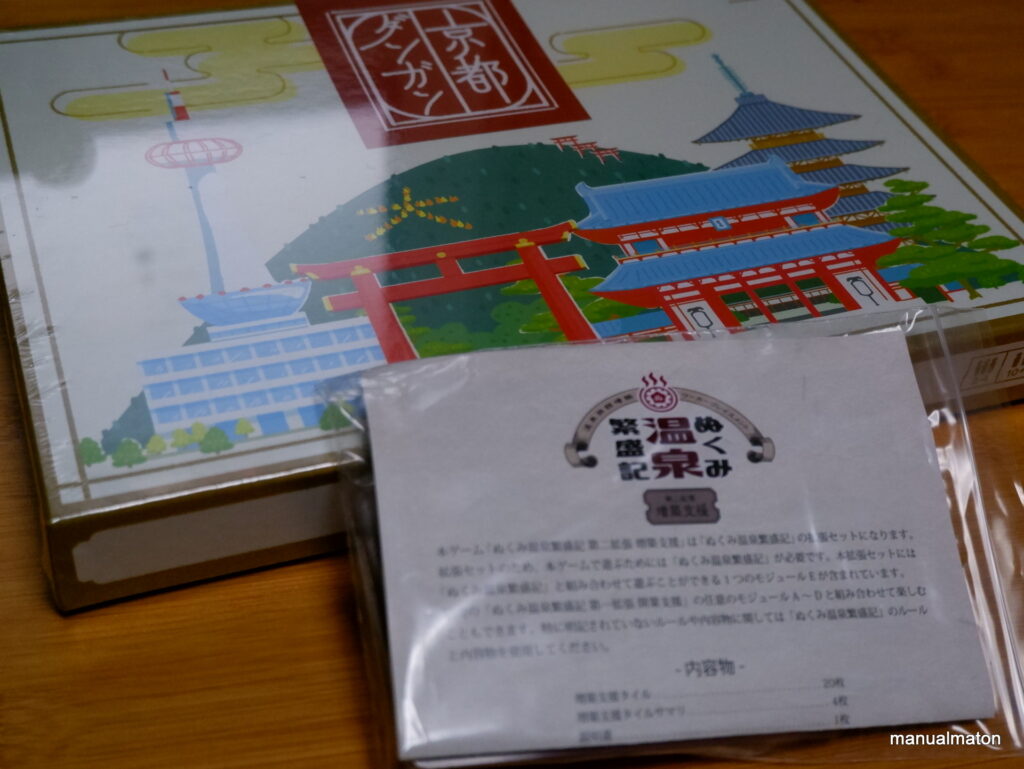

プレイ感もサクサクな王道ワーカープレースメントのボードゲームに新たな拡張が加わりました。

『京都ダンガン』と一緒に購入した『ぬくみ温泉繁盛記』拡張第二弾。

ランダムに(常に)5枚になるように公開され、仕入れフェイズに所定の金額を支払うことで部屋タイルを立てられるというもの。

所有金額がそのまま勝利点になる本ゲームにおいて少なくない金額を支払うのはリスキーではありますが、

と、恩恵の方が大きかったです。

初プレイの時はいけすプレイが決まり、200点オーバー。スコア表では「世界一の温泉旅館」なのですが、より高得点が狙える拡張込みでは評価基準が上がるそうで。

でも、こう、更にプレイ感が軽くなり拡大再生産の醍醐味が味わえるようになったので今後の必須拡張となります。

つい買い直してしまったボードゲーム『京都ダンガン』。

対人プレイもできる機会がありそうなので、過去にボドゲーマに寄稿したものをこちらに掲載します。

ゲームの準備

/post_image_90a6b6dc-342f-43eb-8be9-a90e9b21f04a.jpg)

1.京都マップ2枚を並べます。(相当な広さが必要です)

2.道路タイルを全て裏向き/見えない状態にしてよく混ぜます。(カルカソンヌよりも小さなタイルのため、布袋などに入れておくと手間が省けます)

/post_image_409ae446-e52c-437f-90ff-8e47651389e4.jpg)

3.各プレイヤーはランダムに名所カード5枚、「端っこ」カードを1枚、道路タイルを2枚受け取ります。これらは他のプレイヤーに見せないようにします。そして、プレイヤーコマ1つをマップ上の京都駅に置き、到達マーカー6個を脇に置いておきます。

ゲームの流れ

各プレイヤーの手番で行えることは次の3つ。これらのアクションは重複してもよく、1回や2回でも問題ありません。

/post_image_8bda31a4-7d3c-44d4-99ac-b62ad22b3880.jpg)

目的地までの移動はプレイヤーのコマがいる位置と目的地が道路でつながっている必要があります。

タイルの配置/回転は1回ずつですが、移動に関しては「道路がつながっていればどんなルートでも一瞬でたどり着くことができます。(道があれば叡山延暦寺→伏見稲荷といった移動も一瞬です)

自分の目的地に止まった場合、そのカードを公開して名所の上に到達マーカー1つを置きます。

/post_image_bf4d1987-36e7-4ff5-a70b-bb23ef52d4d4.jpg)

他のプレイヤーが配置した道を通ることも可能ですし、目的地をあえて通過することもできます。(その場合、目的地を公開することができず、到達マーカーを置くこともできません)

このルールですと、中央部分の目的地を引いたプレイヤーが圧倒的に有利になるため、

「観光地が描かれているタイルを通る際、必ずここで止まる」

ハウスルールを設けています。この「観光渋滞」により、祇園周辺の陣取りが熾烈になり、バランスも適正化されます。

また、他のプレイヤーが通るであろう道を回転させてあらぬ方向へと誘導させる戦略も時には必要です。

自分の手番が終わったら、タイルを常に2枚になるよう、補充します。(タイルをすべて使い切った人は2枚、1枚/2枚残っているプレイヤーは1枚/0枚を補充します)このとき、タイルは裏向きのまま引き、引いた後は他の人には見せないようにします。

その後、次のプレイヤーの手番が時計回り順に巡っていきます。

/post_image_659a57a2-4e5c-4da1-bd4f-ecf2d5478066.jpg)

誰よりも早く「端っこ」を含めたすべての目的地カードを公開し、到達マーカー6個をそれぞれの目的地においたプレイヤーが勝者となります。

(誰も目的地6つに到達できず、道路タイルが尽きた場合はゲームが終了し、一番多く目的地に到達しているプレイヤーが勝者です)

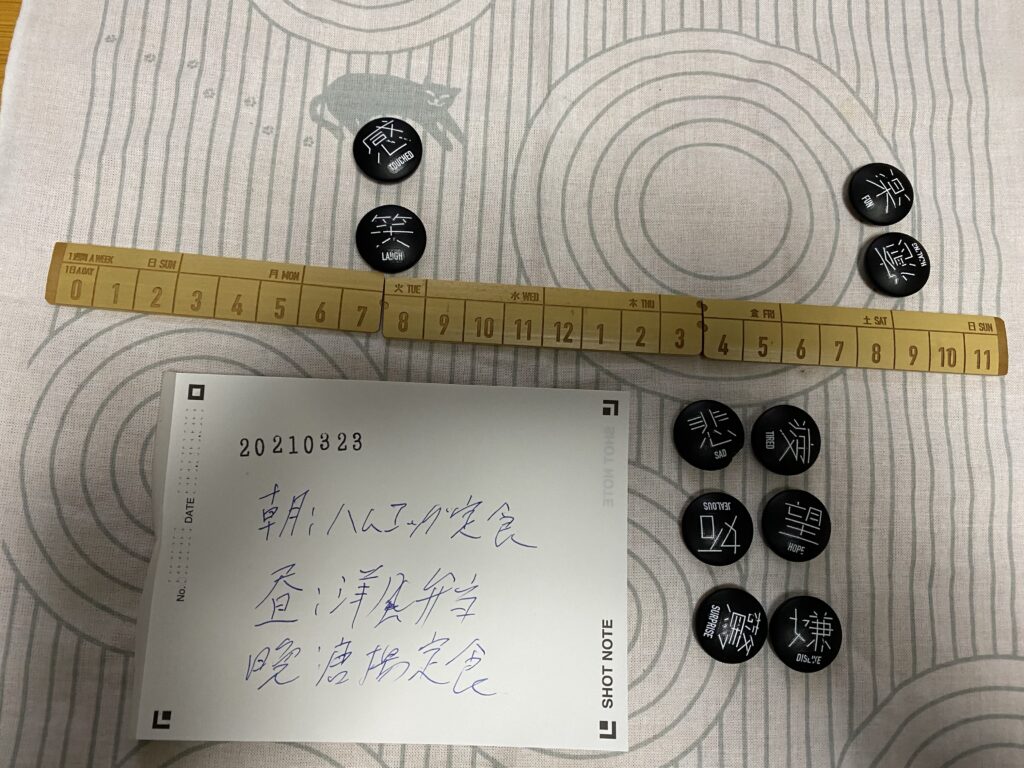

自分でも気付かぬうちに積み重ねていました。

ようやく発覚したiOS『大鎌戦役』の過去の様々なデータ。

今まで「どんな星章を獲得してきたか」が詳細に記されていました。圧巻は戦闘の多さと支持(民心)の少なさ。

その戦闘も2043回です。多い方だと思ってましたけど、夥しいを超えています。

他、生産した資源やら何やら。この積み重ねは確実に勝率につながっているなあと。

なお、自分が一番好きな「やり方」はワ―カーもろとも本拠地に閉じ込めるロックダウンです。

ここ最近でも例を見ないほどの「ネガティブ感情」が一気にあった夕方。世間が動き出したことで、以前の忙しさの再突入です。

ですが、一つ、週末に向けての楽しみとなる出来事がありました。

ボードゲームが届きました。一つは去年の暮れからのお気に入り『ぬくみ温泉繁盛記』の拡張第二弾。

そしてもう一つは、諸般の事情で長く里子に出している『京都ダンガン』です。なんだかんだで大好きなゲームなので再購入を決めた次第です。

レビューは後ほど。まずは、こうして、背景にしての記念撮影です。

話は21日の日曜日。

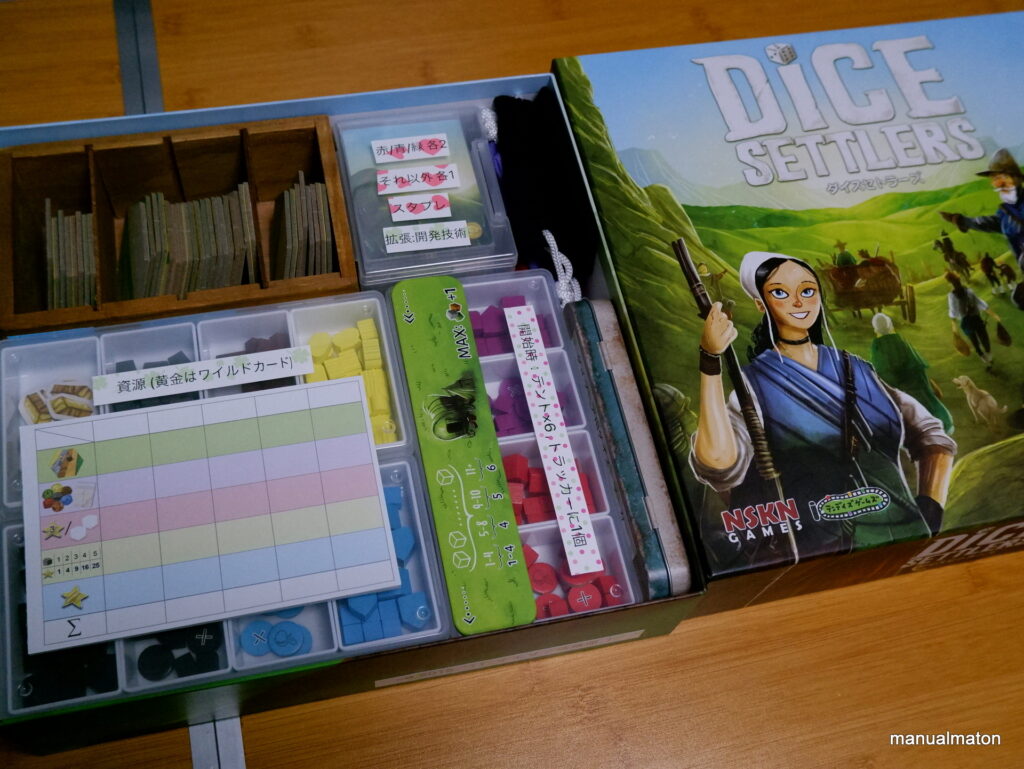

収納が整った記念で『ダイスセトラーズ』のソロプレイを行っていました。

開始時に入植アイコン2つが出る研究を早々と達成したおかげで圧倒的な大差。

で、こう、意図せずして作られた「箱庭」は、それこそ小物と映えるのではと思ったら

いい感じにマッチしました。ボケが強いので特別な背景を必要としないのもいい感じです。

そして、もう一つ。以前購入したデロリアンのダイキャストモデル。これに合うボードゲームはないものかと考えていたら

「そのもの」が描かれている作品『Welcome to Your perfect Home』の存在を忘れていまして。

お気に入りのものですら記憶から消えているのだから、背景となる箱庭の組み合わせはもっとあるなと思いました。

正確には、収納されていたものをより快適に「改良」しました。

こちらが改良前。用途、人数ごとにそれぞれコンポーネントをまとめたものの、ZIPバッグは見た目に劣り、隙間も目立ちます。

そんなさなかに部屋の片付け中に見つけた木箱が解決の一助となりました。

幅も高さも申し分なし。木箱に全ての地形タイルが入ったものの、人数ごとにタイルが増えるため、セットアップしやすいように4人用は別のケースに収納しました。

後は

を施しました。

コンポーネント全てが用途ごとに収納され、ラベリングによる明確化が整い

完成です。

取り出しやすく、収納しやすく、一瞥しやすい自信作となりました。

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén