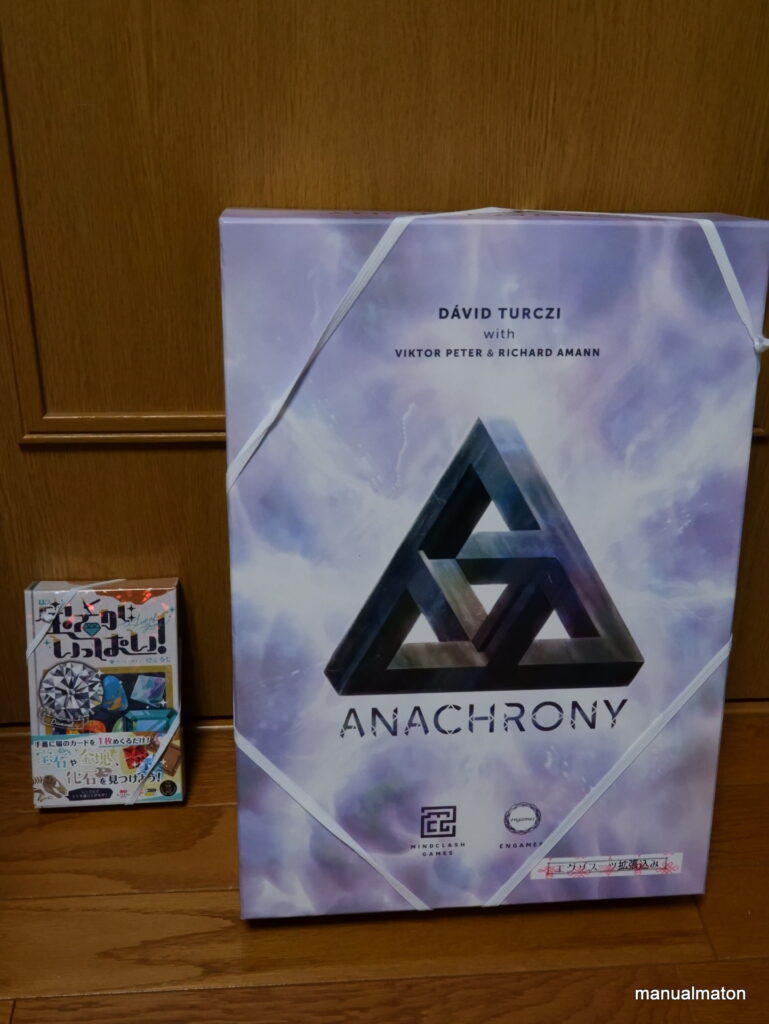

自分が推す重ゲー『大鎌戦役』。それをインストする機会が出てきそうなので、集中して投稿していきます。

どんなゲームなの?

皆さんはif世界の東欧諸国の英雄です。全員、違う能力を持っています。

広大な地形を舞台に英雄として軍勢を率い

- 資源や手駒を整え

- 戦力や支持を増減し

- 各地の領有権を主張し

- 時には相手と戦闘を交えながら

誰よりもコインを稼ぐのが目的です。

説明の前に

このルールはあくまでも基本セットの原則を示したものです。

勢力/拡張によってルールが覆されることをあらかじめご了承ください。(そのため、拡張で実装される追加勢力は省いています)

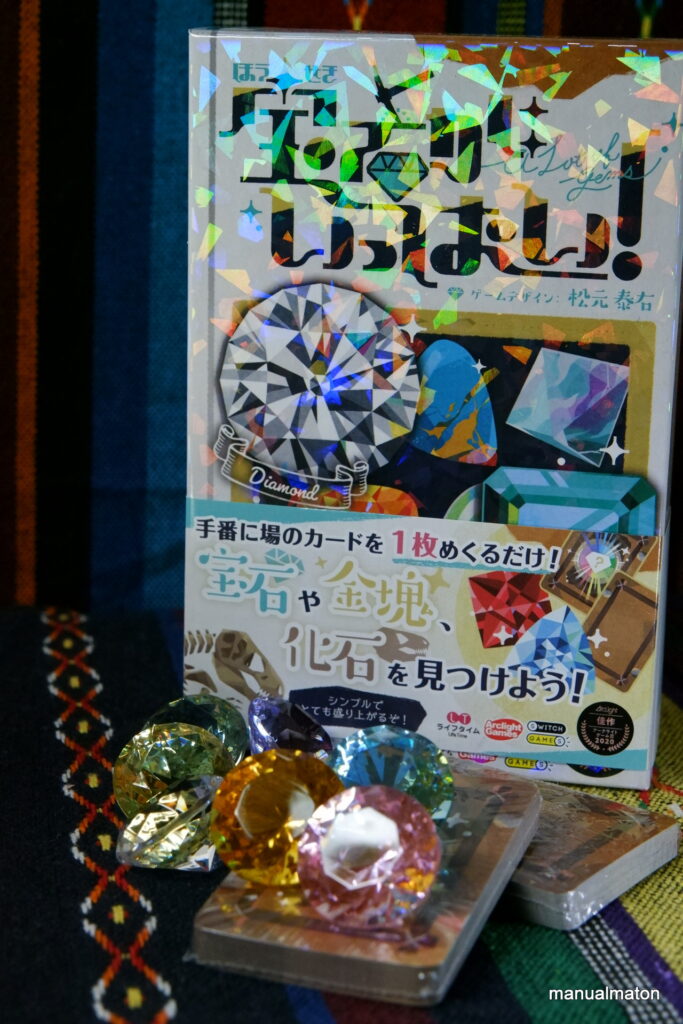

どうすればゲームが終わるの?

誰かが「星章」と呼ばれる星形のトークンを6つ獲得した時点でゲームは終わります。

- 持っている星章の数

- 支配している地形の数

- 所有している資源

- 各種ボーナス

を元にコインを算出し、手元にあるコインと併せて一番コインを稼いでいる人が勝利します。

ゲームを終わらせた人が勝者?

とは限りません。その可能性は高くなりますが、あくまでも「一番金を持っている勢力」が勝ちます。

星章ってどうやって獲得するの?

条件を満たしたときに星章は獲得できます。

- 各パラメータを最大まで極めた

- 下段アクションを全て実施した

- 戦闘に勝った

- 秘密の目的を達成した

星章の制限

条件を満たせば獲得できる星章は、以下の制限があります。

- 戦闘以外、重複して獲得できません。

- その戦闘による勝利も2個までしかもらえません。