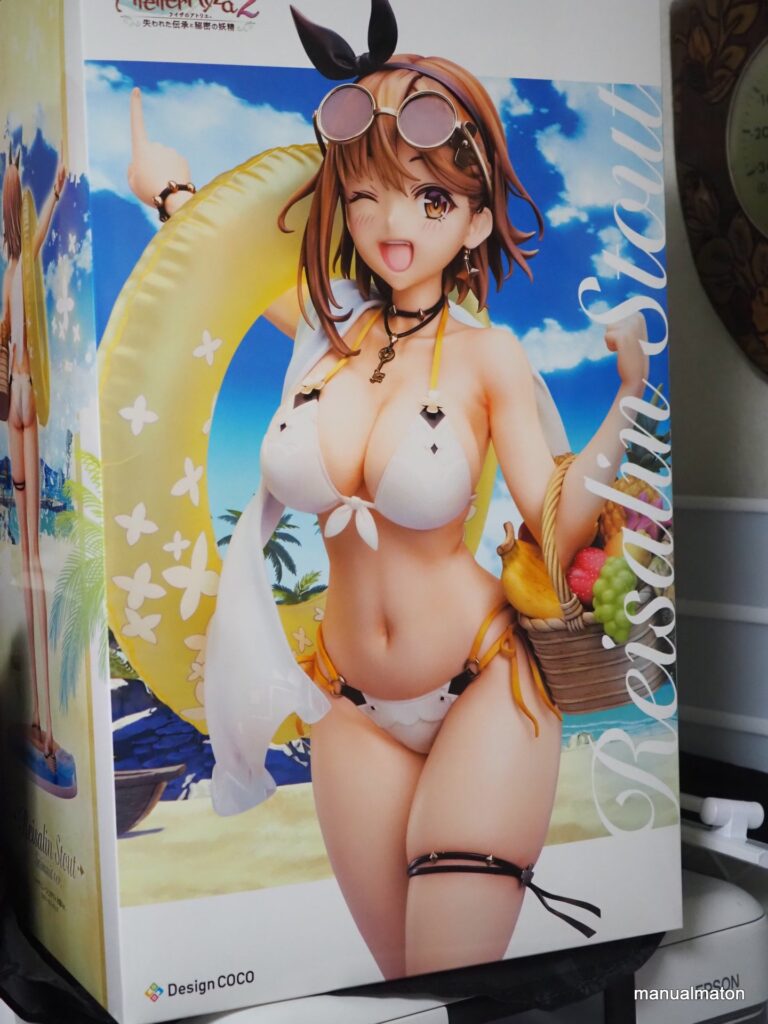

2024年末に注文したものが、1年の時を経て到着です。

DesignCOCOによる「1/4」スケールフィギュア。

ライザのフィギュアをあまたお迎えすれど、このサイズは初。箱の時点で圧倒的なスケール感です。

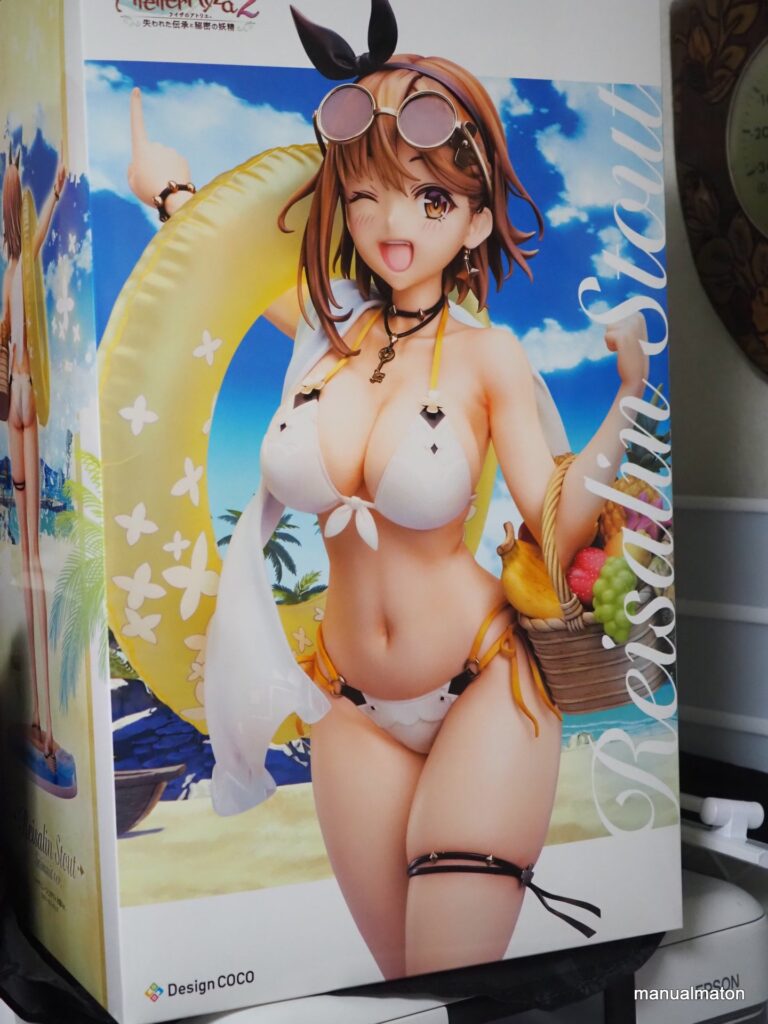

全身像はこちら。これがどれほどの大きさかは

1/7や1/6でも「1/12に見える」ぐらいですから相当です。

プロポーションも抜群。浮き輪の素材も本物という念の入れよう。

収納する場所があってよかったという形です。

2024年末に注文したものが、1年の時を経て到着です。

DesignCOCOによる「1/4」スケールフィギュア。

ライザのフィギュアをあまたお迎えすれど、このサイズは初。箱の時点で圧倒的なスケール感です。

全身像はこちら。これがどれほどの大きさかは

1/7や1/6でも「1/12に見える」ぐらいですから相当です。

プロポーションも抜群。浮き輪の素材も本物という念の入れよう。

収納する場所があってよかったという形です。

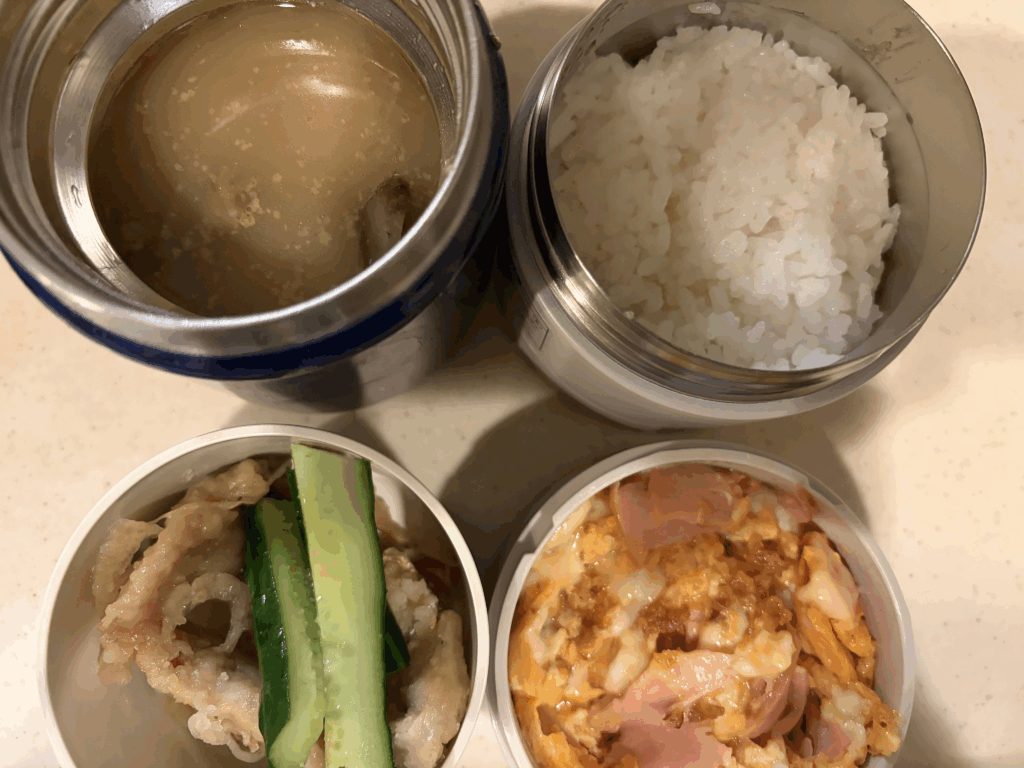

ランチジャー付き弁当箱に加えて、新たな保温機能型を購入。

保温機能付き弁当箱は数あれど、500mlぐらいのサイズというのが他になかったので購入です。

内容も

と3種4つのシンプルさ。これなら洗いやすくメンテナンス性も十分。

実際に詰めてみたのはこんな感じ。これで

がカバーできました。

基本的に筆者はプラグマティズムを以て道具を選びますが「それ以上の理由」。即ち

の2つで使い始めた結果として、この万年筆というスタイルが確立されたという話です。

まずこちらを。

LAMY Safari / AL-Starを中心に、一部は

が一部混じっています。筆者が帰る範囲で諸々を試し、これに落ち着きました。これらは筆者のアナログの言葉通りの意味で屋台骨として支える道具。2025年現在、一番長く使って13年。短くても2年は愛用しています。

結論から言います。万年筆はデメリットが多い道具です。

他の筆記具とベースの価格が違います。(全ての道具は天井知らずなので一般的に買えるものに絞ります)

これら3つは100均でも見かけるものでしょう。

ですが、万年筆は、入門用に限った上でも

おおよそ「500円台〜6,000円台」まで。(Copilot調べ)

| 価格帯 | 特徴・用途例 | 主なモデル例(参考) |

|---|---|---|

| 〜500円 | 超低価格帯。プラスチック製で軽量。試し書きや学生の練習用に最適。 | プラチナ プレピー、ダイソー製品など |

| 1,000〜2,000円 | 初心者向けの定番。カートリッジ式が多い。 | PILOT カクノ、セーラー ふでDEまんねん |

| 2,000〜4,000円 | 書き心地やデザイン性が向上。 | プラチナ プレジール PILOT ライティブ |

| 4,000〜6,000円 | 金属製や透明軸など、質感やインクの楽しみが広がる。長く使える1本に。 | ラミー サファリ、セーラー プロフィットJr.、パイロット コクーン |

| 6,000円以上 | 本格派の入門機。耐久性・筆記性能ともに高く、長期使用を前提とした設計。 | パイロット カスタム74(入門上級) |

と、桁が違います。

ここに「インク」が加わります。日本のボールペンの筆頭ブランドである『Jet Stream』シリーズとカートリッジ式、これら、一つでどこまで書けるのかを見てみます。

| 筆記具 | インク容量の目安 | 書ける文字数(概算) | 原稿用紙(400字詰)換算 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| ジェットストリーム(0.5mm) | 約0.4〜0.5ml | 約20,000〜25,000字 | 約50〜60枚 | 油性・低粘度インクで長持ち |

| パイロット 万年筆カートリッジ | 約0.9ml | 約4,000〜5,000字 | 約10〜12枚 | 字幅や筆圧により変動 |

| セーラー 万年筆カートリッジ | 約1.0ml | 約5,000〜6,000字 | 約12〜15枚 | 染料インクでやや多め |

この時点で、ボールペンのコストパフォーマンスは圧勝。

もっとわかりやすく言うと原稿用紙換算では

というより、ボールペンのインク切れを体験するという方はかなり少ないのではないでしょうか。(書き味が怪しくなったら新しいボールペンを買うというのが基本的な運用だと思います)

また、カートリッジもインクも高額です。(インク沼という言葉を聞いたことがあるかと思います)

万年筆のカートリッジ交換はボールペンとほぼ同じぐらいとは言え手間です。

インク補充式ともなると

と、別次元の手間が加わります。

万年筆は、上記のシャープペンシルや鉛筆、ボールペンなどに比べて「誰でも使える」筆記具ではありません。断じて。

再掲しますが:

漫画『MASTERキートン』に以下のやりとりがあります。

「やめておけ」

「…………」

「拳銃の方が、ナイフよりも速いと思っているんだろう。

だが、拳銃はデリケートな道具だ。

弾が出ないかもしれないし、

思い通り的に当たるとは限らん。

おまけに拳銃は、

抜き、構え、引き金を引くまでに三動作(スリーアクション)……

その点ナイフは、一動作(ワンアクション)で終わる。

この距離なら、絶対に俺が勝つ!!

どうする? それでもやってみるかね?」

万年筆は

全てが劣ります。特に、品質が悪いものともなると、使った瞬間にインクが漏れて服に付着するなんてこともあります。

この、一般的な筆記具ではなく万年筆を筆者が使い続ける理由を述べます。

これに尽きます。ハッキリ言って、これ以外の理由は全て『後付け』に過ぎません。

全てが「他の人と違う特別感」が、使い始めたきっかけでした。

上記、述べたインク補充は、サーバのメンテナンスのごとき、手間をかけることで「自分のものである」という愛着を持つことができます。

自分で組み立てたものなど、自分の手で労力をかけたものに対して、本来の価値以上の価値を見出す心理的な傾向

いわゆる「イケア効果」の発露の表れです。

これもまた別格でした。筆圧が強い方だったので、力を入れずにさらさらと書ける、滑るような書き心地は、一度慣れてしまうと他に戻れなくなった次第です。

上述した通り、手入れされた万年筆は圧倒的な強度を誇ります。

「万年」の名は伊達ではありません。

最終的に

が加わり、ちょっとした万年筆のコレクション群を持ち歩き、日々使い続けているという話でした。では、なぜLAMY Safariに落ち着いたかというのはまた次に機会を設けて記事を記します。

映画『Back to the Future』の

「If you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style?」

「タイムマシンを車にするなら、カッコよく作らなきゃだろ?」

という言葉を以て、本記事はひとまず区切りとします。

ハリー・ポッターシリーズ。ハリーがダイアゴン横丁で杖を手に入れる際のオリバンダー翁の言葉。

The wand chooses the wizard, Mr. Potter. It's not always clear why

「杖が魔法使いを選ぶのです、Mr.ポッター。何故そうなるかは、はっきりとは分かりませんが」

この「何故」に焦点を当てつつ、システム開発における大事なフェイズ「要件定義」になぞらえ

の3ステップほどで話してみようと思います。

システム開発における要件定義とは、「何を作るか」「何を実現するか」を明確にする、プロジェクトの最も土台となる工程です。

具体的には、ユーザー(魔法使い)がシステム(杖)に何を求めているのか、どのような課題を解決したいのかを徹底的にヒアリングし、その要求を機能や性能の仕様として具体化していく作業を指します。

これは、システムの設計図や仕様書を作成するための「羅針盤」を決める作業であり、「ユーザーが本当に必要とするものは何か?」を深く掘り下げ、開発チームとユーザーの間で共通の認識を築くためのものです。

オリバンダー翁の言葉のように、「杖が魔法使いを選ぶ」という関係性がシステム開発にも当てはまります。要件定義が上手くいくと、システムはユーザーの真のニーズに応える「まさにその杖」となり、開発全体がスムーズに進みます。

The wand chooses the wizard, Mr. Potter.

この「選ばれた状態」とは、単に機能が揃っているというだけではありません。ユーザーの潜在的な要求や、言葉にはなっていない「不便さ」までを汲み取り、それを解決する最適な形(システム)が提供されることを意味します。

要件定義が成功することで、開発の途中で「思っていたものと違う」といった手戻りや、不要な機能の開発を防ぐことができ、結果として

といった、すべての関係者にとって良い結果(システムが魔法使いというユーザーを選ぶ)に繋がるのです。

健康診断で芳しくない数値が出たことからこの話は始まります。

加齢から来る体調不良は目に見えて明らかでしたし、「このままでは危険」と判断。一念発起して体調管理できる方法を考えました。

そのためには「今の自分がどういう状況にあるのか?」を客観的、絶対的な目線で確認する(自分自身のロギング)は必要不可欠だと結論づけます。

なぜなら、

などを考慮しないと、どのようなトレーニングをしても非効率/或いは心身を痛めることになるのは目に見えて明らかだからです。

「どこに進むか(どのような健康を改善するか)を決めるためには自分自身の現在地(体調)を知る」

を前提として考えないと、どのような健康法/ダイエット方法を試したところで無意味。この、自分自身の体調を知るために最もシンプルな方法が

「スマートウォッチによる自分の体調の視覚化」

でした。

特に

に焦点を当てます。

と定義したのが私の「最初の要件定義」。ここが定まれば

変な健康商法や怪しいダイエットなんぞで大金と時間、健康を失いたくない。その値段を考えたら、多少の出費は投資と考える

で、どんなモデルを選ぶかを考えていきます。

つまり、要件定義と軽々に言ったところで

を確認しないと、要件定義の失敗は必至。その後の商品選定も単なる衝動買いに終わります。

肯定要素(Affirmative)と否定要素(Negative)の2軸を元に考えました。

○ 肯定要素(Affirmative)

○否定要素(Negative)

この時点でApple Watch / Pixel Watchの2つは対象から外れます。必要なのは機能であってブランドではないのです。

この選定基準が定まったら、後は実店舗での確認です。これはとても重要です。どんなに上記の条件に充たしたとしても、最終的な、最後の一藁は

にかかっているからです。幸いにも、この目的を伝えることができれば、(良心的な大型量販店であれば)いい物を提案してくれます。この「わがまま」といえる肯定要素と否定要素全てをクリアしたのがGarmin Instinctでした。

そして、一番大切だったフィット感。この軽さ / フィット感は、まさに「杖が魔法使いを選んだ瞬間」でした。こうして迎えられたスマートウォッチは無事に購入手続きが終わり、

を確実に記録し、健康改善のきっかけとなりました。

その両者ともに「肯定(Affirmative)」です。

2年半ほど使い続け、この記録を元に、食生活と睡眠習慣を改めます。それにより、特に運動を増やしたわけでもなく1年で5kgほどの自然な体重減と、翌年以降の健康診断でも数値は目に見えて改善されました。

そして、その2年半の記録を続けた2年半後。バッテリーの持ちが悪くなってきたため新たに後継モデル

Garmin Instinct E

という、新たなウェアラブルデバイスを求めたほど。こちらも「更なる軽さ」と「フィット感」により、確実な時の刻みと健康の管理に役立ってくれることでしょう。

これは、「デジタルよりアナログに重きを置いている」という筆者の記事に対する突っ込みの反証となります。

睡眠を管理するというのはメモ帳などに頼るのは到底無理です。

はある程度判別できるでしょう。しかし、

を覚えているというのはどだい無理な話です。この「睡眠管理」並びに「寝付けたのか否か」を判断するのはできません。

「常に自分自身を記録する静かな目」

はデジタルのハイテク機器である必要があったのです。

以下、『マクベス』第二幕第2場の以下の言葉。

“Sleep no more! Macbeth does murder sleep”

— the innocent sleep,

Sleep that knits up the ravelled sleave of care,

The death of each day's life, sore labour's bath,

Balm of hurt minds, great nature's second course,

Chief nourisher in life's feast.「もう眠れない!マクベスは眠りを殺した!」

— 汚れなき眠り、

心の糸のほつれを繕う眠り、

一日の命の死、疲れた労働を癒す湯、

傷ついた心に塗る軟膏、

大自然の第二の恵み、

生命の宴の主なる滋養。

私にとってのGarmin Instinctは、マクベスが殺した『心の糸のほつれを繕う眠り』を取り戻すための、デジタルな『軟膏(Balm of hurt minds)』だったという強引なオチで本稿を締めくくります。

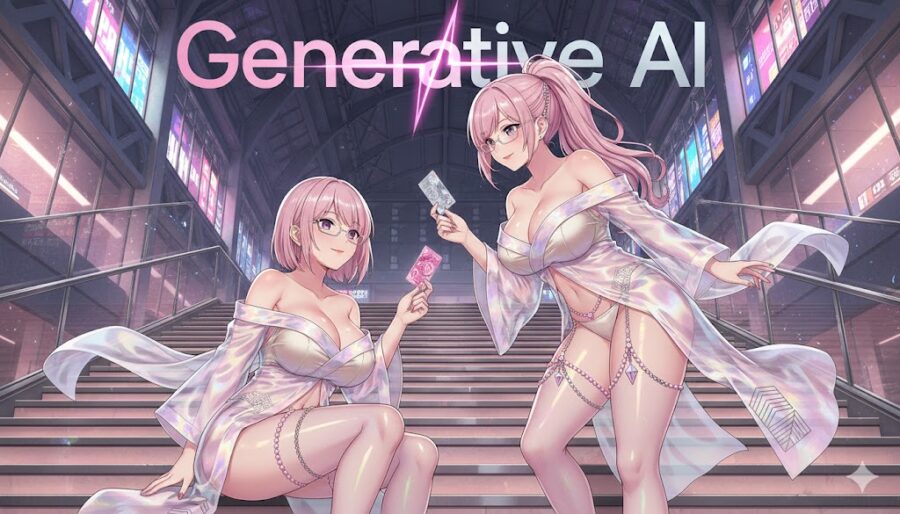

ここにより

などを学んだ結果、フィギュア棚を更に整理しました。

高さのある立像を中心にして三角形になるよう配置。

フィギュアの代償を取り入れ、額装という余白を作っていきました。

百均で購入した中華まんのスクイーズもワンポイントとして役立てています。

これにより、全体の統一感を図ることができました。

2025年3月から使い始めたGoogle Gemini Advance。

画像処理能力を活かしてちょっとした検証を行いました。

模様替えで確保したフィギュアの棚。折角なので、Geminiに以下のように尋ねます。

このフィギュアの棚を、フィギュア群がさらに見栄えよくなるように配置するにはどうすればよいでしょうか。

まず、核となる(目玉となるであろう)ライザのフィギュアを、上段と下段で指定ください。

これの結果はいささか予想外でしたが納得のいくもの。

フィギュア棚の配置について、より見栄えが良くなるような提案をさせていただきます。

核となるライザのフィギュアの配置

まず、目玉となるライザのフィギュアですが、現状の写真で特に大きく、ポーズもダイナミックな以下の2点を上下段の核として配置するのが良いでしょう。

- 上段の核: 写真中央の赤い衣装で手を広げているライザのフィギュア。背景の緑とのコントラストも美しく、棚全体の中心として目を引きます。

- 下段の核: 写真中央やや右、紫色の花を背景に、樽に座っているライザのフィギュア。他のフィギュアとのバランスも取りやすく、下段の安定感を出すのに適しています。

これを元に核、センターを配置。

これを撮影して更に確認。

その他のフィギュアの配置のポイント

上記の核となるフィギュアを中心に、以下の点を考慮して配置すると、より魅力的なディスプレイになるかと思います。

- 視線の流れを意識する: フィギュアの向いている方向やポーズを活かし、見る人の視線が自然に流れるように配置します。例えば、キャラクター同士が会話しているように見せたり、ある一点を見つめているように配置したりするのも効果的です。

- 高さと奥行きを出す: 全てのフィギュアを同じ高さに並べるのではなく、台座やアクリルスタンドなどを活用して高低差をつけたり、前後にずらして配置したりすることで、立体感と奥行きが生まれます。

- テーマやシリーズでまとめる: 同じ作品のキャラクターや、似たような雰囲気のフィギュアを近くに配置すると、統一感が生まれます。

- 色合いのバランスを考える: フィギュアの色や背景の色を考慮し、全体の色合いがバランス良くなるように配置します。暖色系と寒色系を効果的に組み合わせたり、同系色でまとめたりするのも良いでしょう。

- 空間を活かす: フィギュアを詰め込みすぎず、適度な空間(余白)を残すことで、一つ一つのフィギュアが引き立ち、圧迫感を軽減できます。

これを意識して

と並べた結果、それぞれの目線が合いつつ6体も並ぶ結果に。

そして上段が埋まります。これは行けると思ったので

全体がまとまりました。

が合わさり、最初とは段違いの配置となりました。

こういうちょっとしたことにもAIの画像認識は役立ちます。

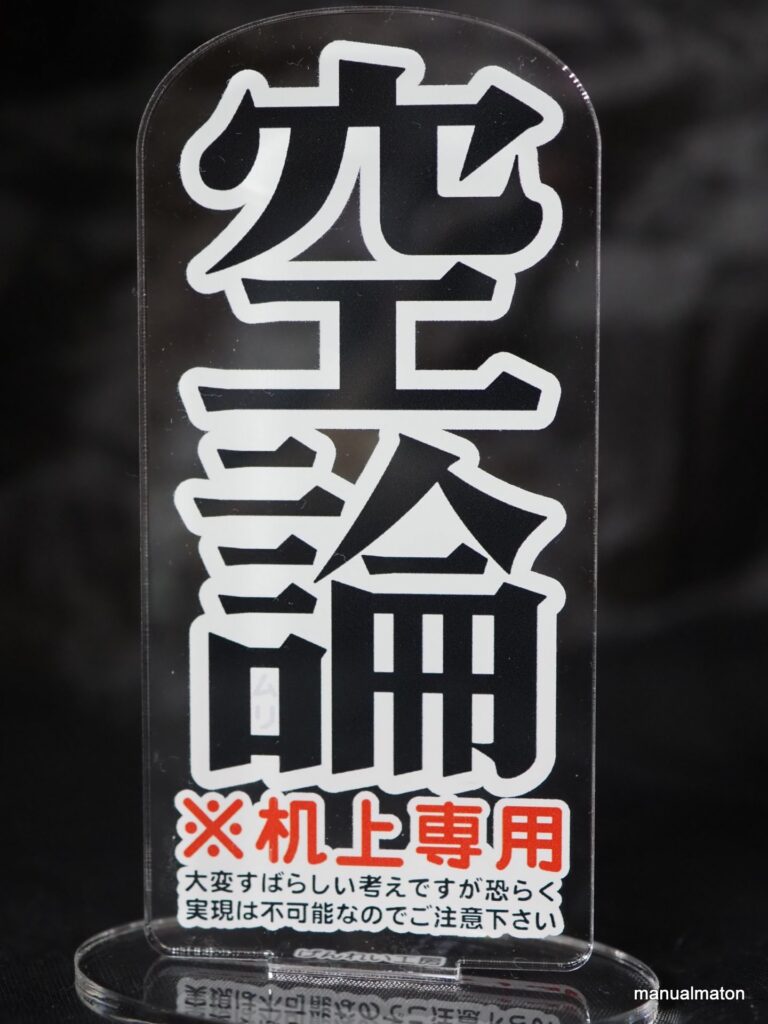

気になっていた商品が届きました。

「空論」アクスタです。

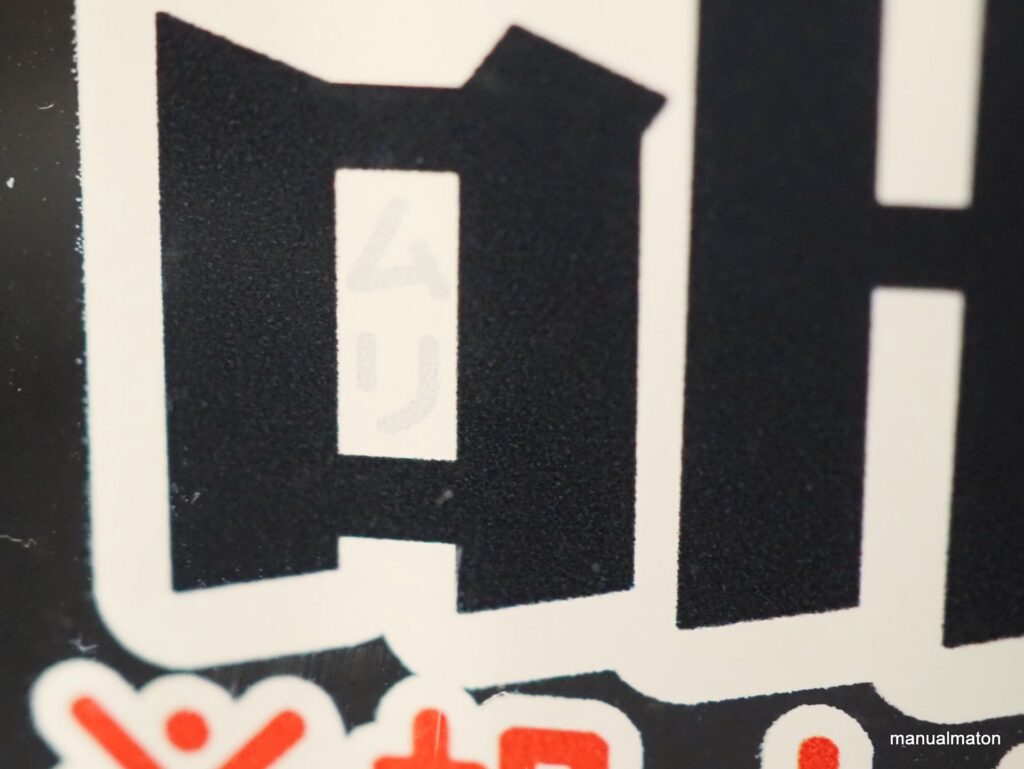

机の上に置くことで、気軽に「机上の空論」が楽しめる(?)逸品。

うっすらと「ムリ」と小さく書かれているところもポイント。

サイズ感も手頃なので、常に自分への戒めとしておいておきます。

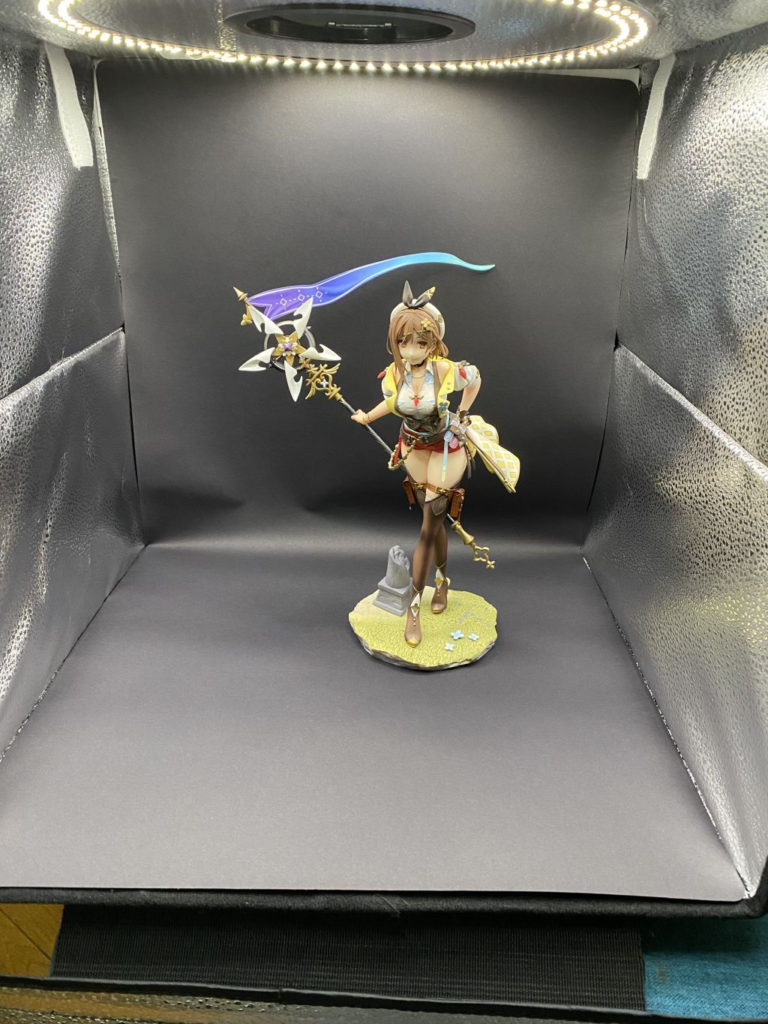

5年ぐらい前に買っておいて3年前に故障。その後、長らく使っていなかったアイテムを新調しました。

こちらの撮影台。

折りたたみ式で、

展開、セットアップすると天井のライトと反射板で覆われた撮影ボックスになります。

早速、撮影してみました。

が利点ですが、上から光が降り注ぐ関係上、顔に影が着くのが問題。ここをすこし直していくのが課題です。

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén