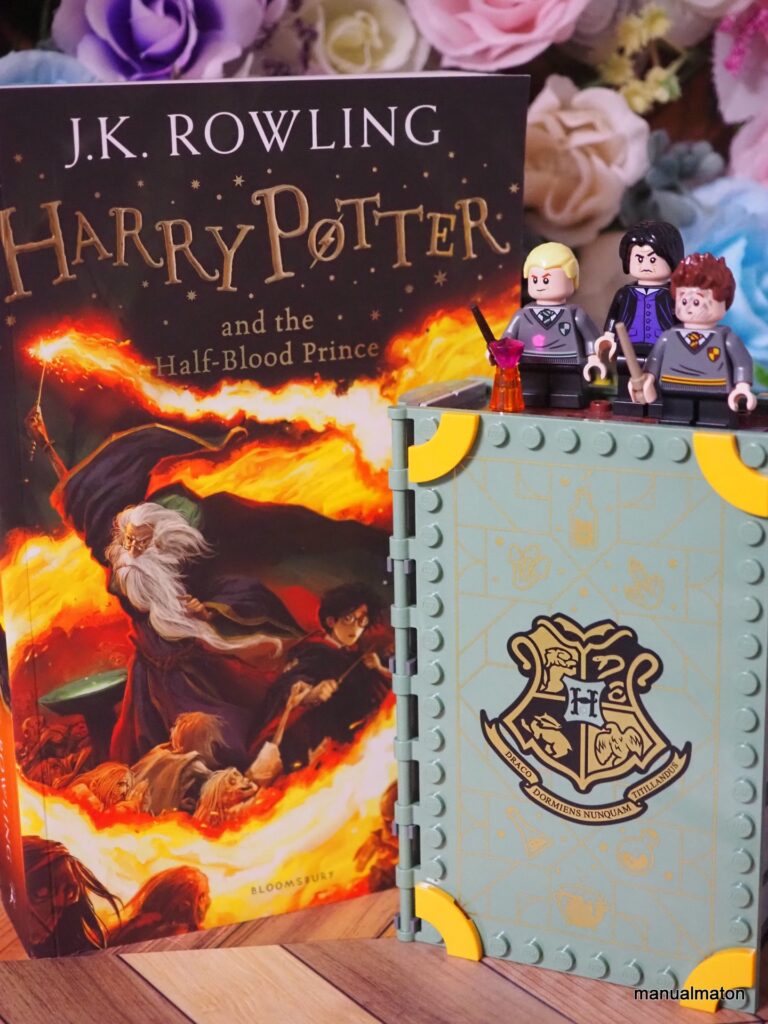

昨年読み終えたハリー・ポッターシリーズの原作小説。

ハリー・ポッターのあるシーンを読み返していた時、登場人物の行動がOODAループという意思決定プロセスと酷似していることに気づきました。

この記事では、OODAループに着目してみようと思います。

OODAループとは何か?

OODAループとは、アメリカ空軍のジョン・ボイド大佐が提唱した意思決定プロセスです。

- 観察(Observe):状況を観察し、情報を収集する

- 状況判断(Orient):収集した情報をもとに、状況を分析する

- 意思決定(Decide):次の行動を決定する

- 行動(Act):決定した内容を実行する

変化の激しい状況下での迅速な意思決定に役立つフレームワークですが、相手のOODAループを意図的に混乱させることで、優位に立つことも可能です。

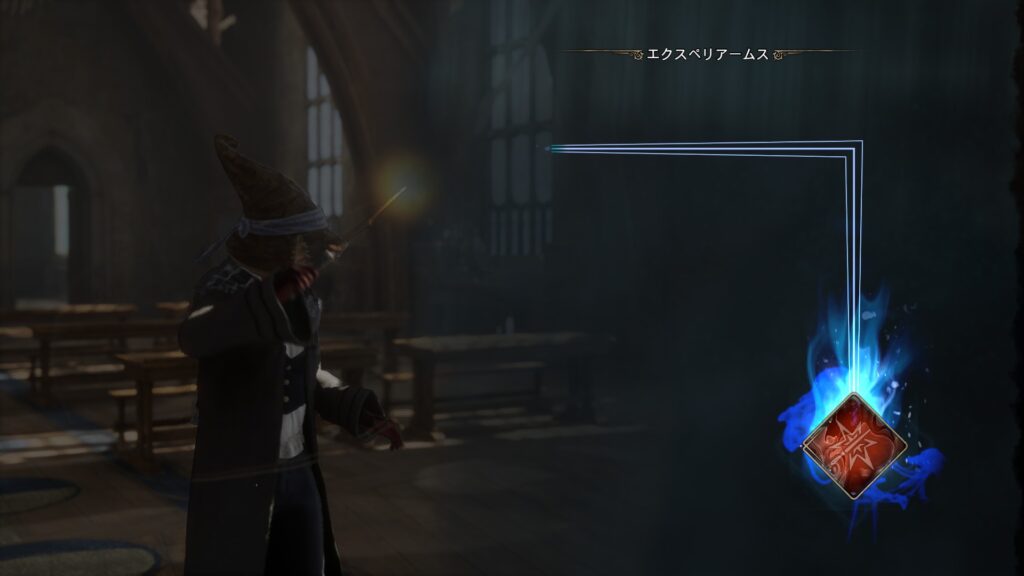

OODAループの実例:映画『ハリー・ポッターと死の秘宝 Part2』

ホグワーツの守りを固める際のキングズリー・シャックルボルトたちがその好例です。

観察:(Observe)

戦略立案の際に

「マクゴナガル先生に伝えろ。こっちは私とリーマスで守る」

「了解」

まずは必要な人員をキングズリー自身とリーマス(ルーピン)であると判断。

状況判断:(Orient)

「いやディーン、ちょっと待て」

城外の大攻勢が見積と大きく違うことを判断。

意思決定(Decide)

「杖をもう1~2本、応援によこせと伝えてくれ」

ここでいう「杖」は「魔法を使える者」。つまり「戦えるもの」を指します。

行動(Act)

その言葉を聞いたフレッド・ウィーズリーとジョージ・ウィーズリーがすっと前に入ります。

戦場の状況を見て彼我の戦力を算出し、その「戦力」が行動する様は先に説明した「激しく変化する状況下での柔軟な意志決定」を可能にします。

OODAループの逆用例:小説『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』

OODAループを逆用するとは?

OODAループを逆用するとは、相手に誤った情報を提供したり、選択肢を限定したりすることで、意図的に誤った判断をさせることです。

小説『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』に登場するフレッド&ジョージ・ウィーズリーの「トン・タン・トフィー(ベロベロ飴)」作戦が、OODAループ逆用の好例でした。

トン・タン・トフィー(ベロベロ飴)作戦:OODAループをいかに破壊するか?

状況:

- 夏休み、ハリーはダーズリー家に帰省中。

- ダドリーは学校シーズン中に太り過ぎと診断されたため、家族全体(ハリー含む)を巻き込んでのダイエット中だった。

- そんな中でウィーズリー家のロン/フレッド&ジョージの双子/アーサーがダーズリー家にハリーを迎えに行く

- 居間が混乱する中、フレッド&ジョージがトフィーを落として煙突粉で去って行く。

- これはフレッド&ジョージの開発したトン・タン・トフィー(見た目は美味しそうなトフィーだが食べると舌が猛烈に膨れ上がるいたずらアイテム)。

- それを食べたダドリーの舌が1m近く膨れ上がり、さらなる混乱を呼び起こした。

ダドリーの思考の流れと、フレッド&ジョージの介入:

| OODA段階 | ダドリーの思考の流れ | フレッド&ジョージの介入 | 介入の結果 |

|---|

| 1. 観察 (Observe) | 「魔法の食べ物は危険だ!でも、これは美味しそう…」 | 落としただけなので、敵意がないように見せかける | 観察情報が誤誘導される |

| 2. 状況判断 (Orient) | 「落ちているなら安全かもしれない。甘いもの食べたい…」 | 甘味に飢えている心理を利用し、警戒心を解く | 安全と錯覚させる |

| 3. 意思決定 (Decide) | 「食べちゃおう!」 | 選択肢を“食べる”しかない状況に誘導 | 誤った決定を下す |

| 4. 行動 (Act) | 食べる | トフィーの効果で舌が膨れ上がる | OODAループの完全破壊 |

フレッド&ジョージの巧妙な戦略

このループに加え、以下の戦略もありました。

- 「ダドリー自身の意思決定」に見せかけることで自己責任にする

- 落ちたお菓子をダドリーが自主的に食べたと錯覚させることで、

- 「魔法のせいだ!」と怒るのではなく、「自分のミス」と認識させる。

- 報復のターゲットをアーサー・ウィーズリーに誘導

- フレッド&ジョージは煙突飛行粉(フルーパウダー)で逃亡。

- ハリーもすぐに去るため、ダーズリー家が怒りをぶつけられるのはアーサーだけ。

- アーサーの「魔法なら簡単に治せる」という考えと、ダーズリー家の「魔法そのものが脅威」という価値観が衝突し、さらに怒りを煽る。

他人の意志決定プロセスを誤誘導するだけでは無く、自身が安全圏に逃げる手段まで画策していたのです。

まとめ:OODAループ逆用の重要性

OODAループは、迅速な意思決定を支援するだけでなく、相手のOODAループを破壊することで、優位に立つための強力な武器となります。

フレッド&ジョージの戦略は、OODAループの逆用だけでなく、心理学的な要素も巧みに利用した高度な心理戦と言えるでしょう。

戦略立案においては、OODAループの活用と同時に、相手のOODAループをいかに妨害するかという視点も重要になることを示唆しています。

筆者の趣味、ボードゲームにおいても以下の逆用が考えられると思いました。

- 観察の欺瞞:相手に自分の手の内を悟らせない。

- 状況の誤判断:相手の観察を逆用し、他の手を打たせるように誘導。

- 意志決定の悪用:ブラフがそれに相当。油断している状況なら速攻も視野に入れます。

- 行動:自分が利する行動を取り、状況から去ります。

この、相手のOODAループを読み、逆手に取るメソッドはあらゆる状況に使えます。