名作『宝石の煌めき』をブラッシュアップ。加わった新要素の数々がいい意味で「屋上屋を架す」作品となっていました。

- 不確実性が増したトークン取得

- 新たな資源と勝ち筋によるスリリングな立ち回り

- 特権やカード効果により変化する盤面

など、序盤から終盤まで息詰まる攻防が楽しめるオススメのゲームです。

概要

プレイヤーはルネサンスの宝石商ギルドの長。更なる冨と商人としての威信をかけ、ライバルとしのぎを削っていきます。

本家と異なる点

大まかなシステムは本家『宝石の煌めき』(以降記述:本家)と同じなので割愛。

「2人用」の縛りの他、以下の要素が加わっています。(また、記述を省いている変更点もいくつかあります)

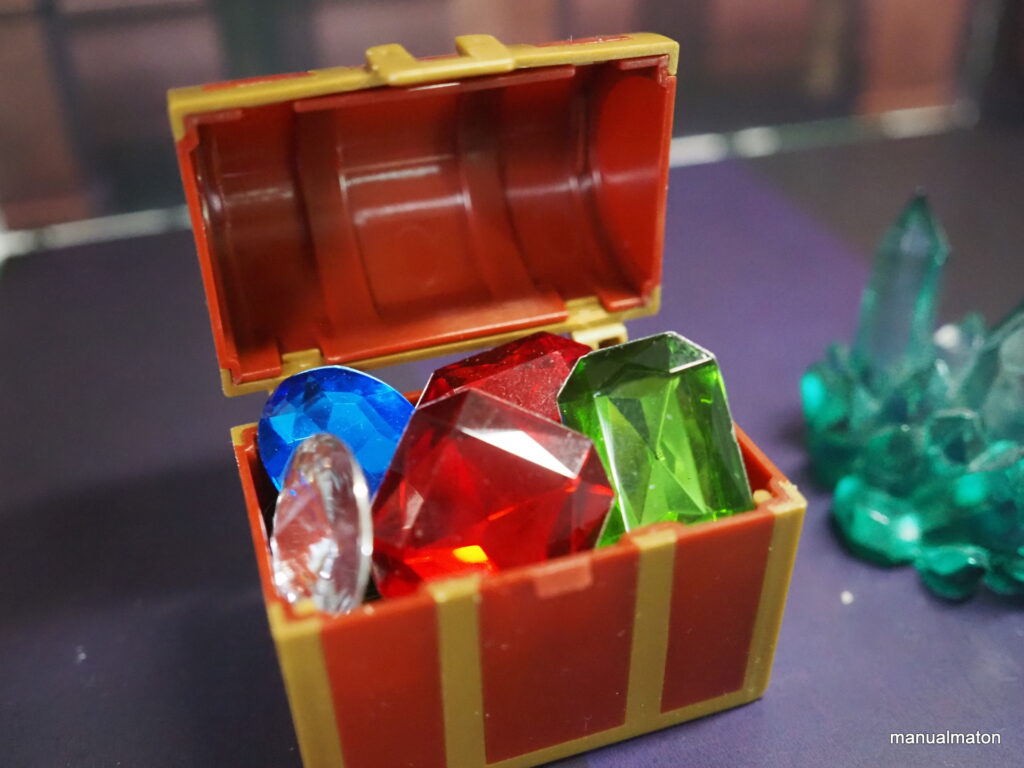

「真珠」の登場

これがある意味で一番大きな変化かもしれません。新たなトークン(真珠)とそれを必要とする高付加価値のカードにより、駆け引きが多くなりました。(それと同時にカードの確保の重要さも増しました)

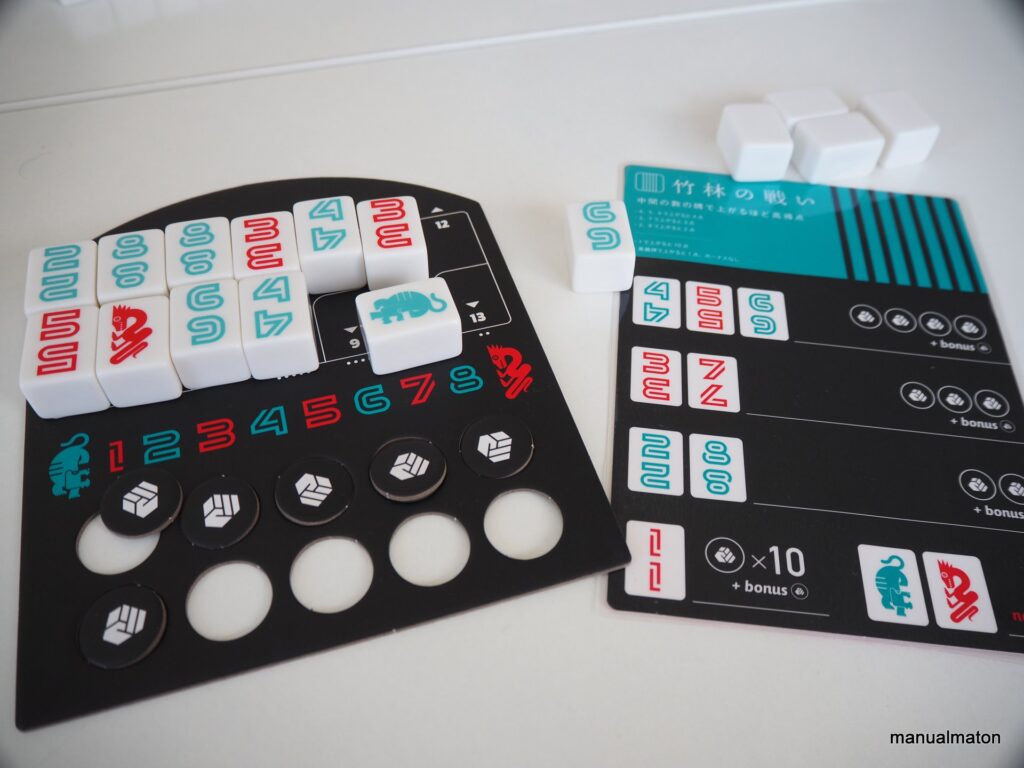

宝石トークンの取得/支払い方法

5×5のマスから縦横斜めに連続したトークン3個のみを取る方法に変わりました。(2つしかないものや黄金は取得不可)また、トークンを用いてカードを購入した場合は置き場ではなく袋に詰められます。そして、後述する「特権」によってのみ補充されます。

これによって不確実性が加わって本家では終盤使わないようになるトークン取得に大いに意義があります。

「特権」の存在

- 後手番を選んだとき

- 相手が袋に詰められたトークンを補充した

- 相手が同種3枚のトークン(または真珠2枚)を同時に取った

- 後述するカードや王侯カードの効果により

等で、巻物状のトークン「特権」を得ることができます。これはメインアクションの前にストックに戻すことによって黄金以外の好きなトークンを1枚取得できます。

ある種のワイルドカード(黄金)と言えますが、序盤から終盤まで役立つトークンです。

獲得時のカード効果

本家『宝石の煌めき』の拡張「東洋」のように、獲得時にボーナスをもたらすカードがいくつかあります。

- 追加ターンを得る

- ストックや相手から黄金以外のトークン1個を得る

- 取得済みのボーナスに重ねるワイルド

- 後述する王冠の取得

この存在で計画が狂うことがしばしば。本家でしばしば発生していた中盤以降の手なり感/作業感をそぎ落としています。

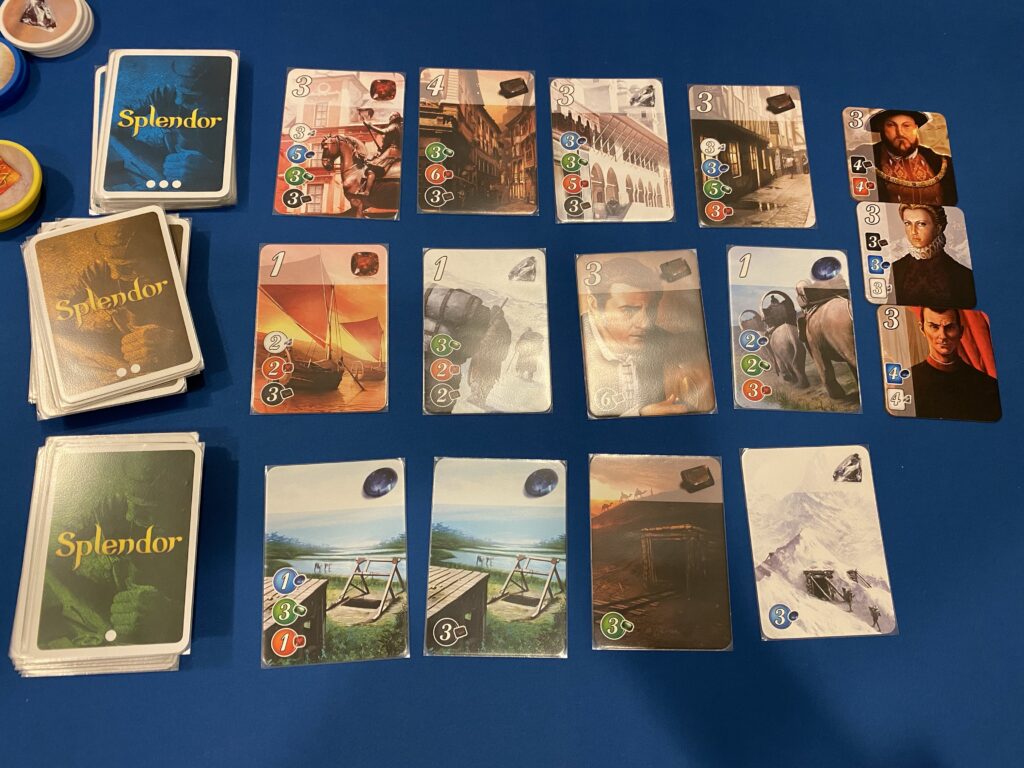

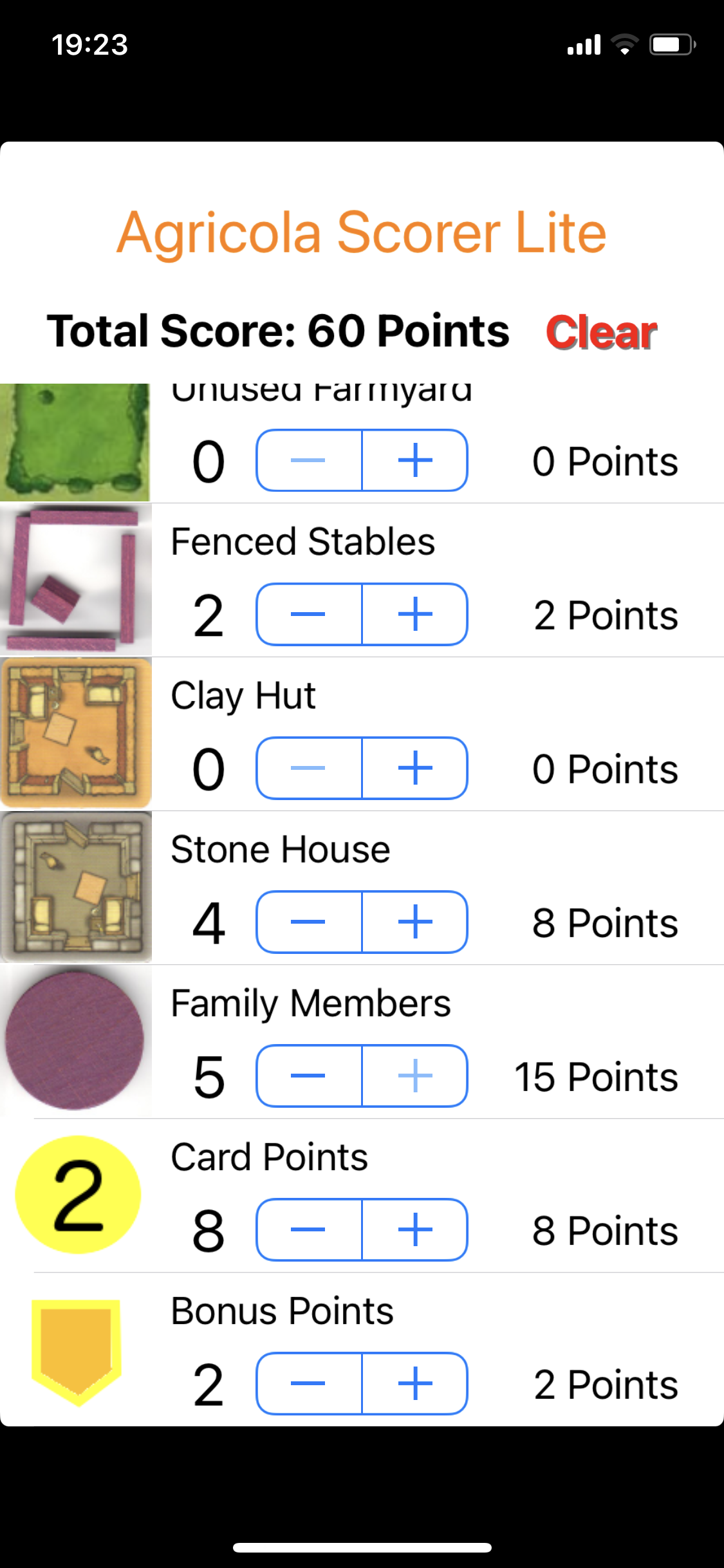

勝ち筋と終了トリガーの変化

まず、本家の勝利手段である終了のトリガーとなる威信点が15点→20点に大きく引き上げられました。これの他に

- 一色のカードの威信点を10点取得していること

- 取得したカードに書かれている「王冠」が10個あること

が加わったので、相手の勝ち筋を予測した上での立ち回りの必要が生まれます。

そして、上記の条件を満たした時点でゲーム終了。いわゆるサドンデス方式となるので、終盤ほど手が重くなります。

良かったと思った点

「最序盤からの計画が一気に崩される緊張感」に尽きます。並べられている発展カードと貴族で最善手を考案したところで上述したトークン取得方法やカード効果によって場は変わります。(筆者の場合、あと少しでお目当てのカードが取れると言うときに相手の「トークンを奪う」効果で2手もの損がありました)

また、王侯(貴族)の取得方法も極めて緩く、制限があるので「貴族で勝つ」が難しくなってきていました。

意見が分かれると思った点

ルールやコンポーネントが多い

カード、タイル、トークンのみの潔いコンポーネントではないため、覚えることが多いです。インストはやや時間を要します。(特にアイコンの効果)

カードサイズが異なる

本家より箱がコンパクトである分、カードもミニユーロサイズと大幅に簡略化。テーブルの幅が少なくて済みますけれど、持ち慣れない方は注意が必要です。

イラストのテイストの違い

ルネサンスを思わせる写実的なイラストではなく、今風のデザイン。「好みの問題」と言ってしまえばそれまでですが、こちらはまだ慣れません。

まとめ

本家『宝石の煌めき』の拡大再生産や資源管理の面白さに加え

- 戦略と戦術と場の状況の読み合い

- トークンやカードの不確実性がもたらす緊張感

- 増えた勝ち筋の悩ましさ

が非常に洗練されたゲームとなっていました。2人用の今後の定番となってほしい作品です。