こちらに素敵な機能が備わっていました。

ストラップやキーホルダーを付けられる留め具です。

作成者の「色々と飾りたいでしょう」という心遣いに感謝すると共に、早速、

取り付けです。熊の爪は昨年、温泉に訪れた折に買ったものだったりします。

こういう、思い入れの小物やらが側にあると、モチベーション維持に発揮してくれます。

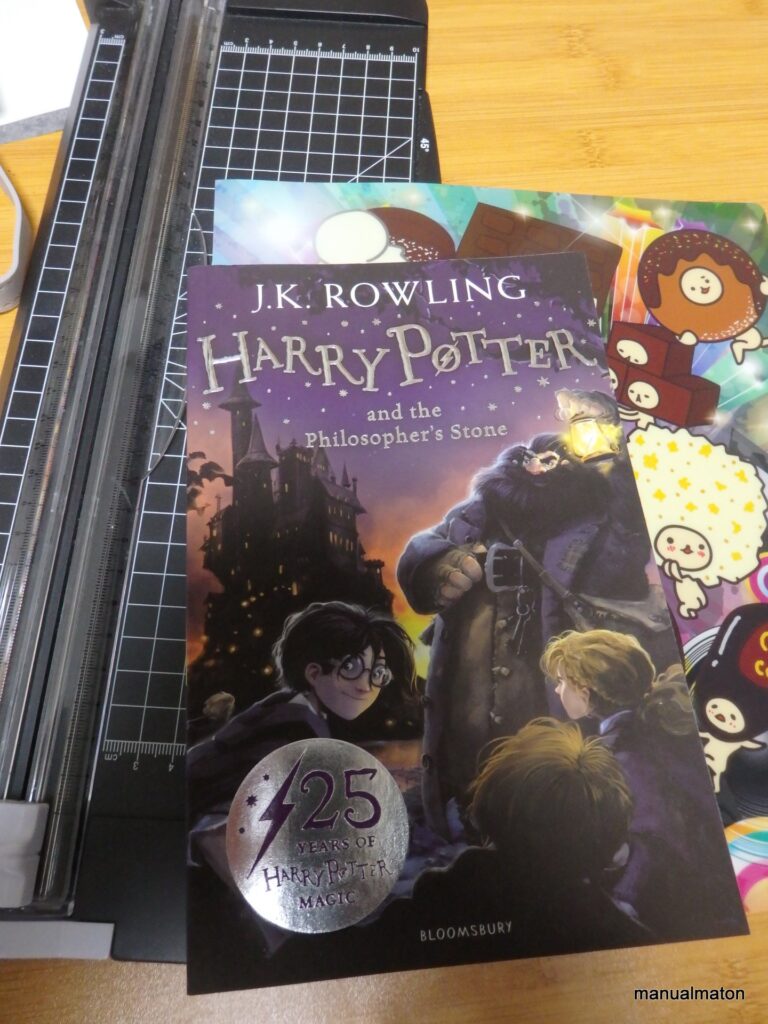

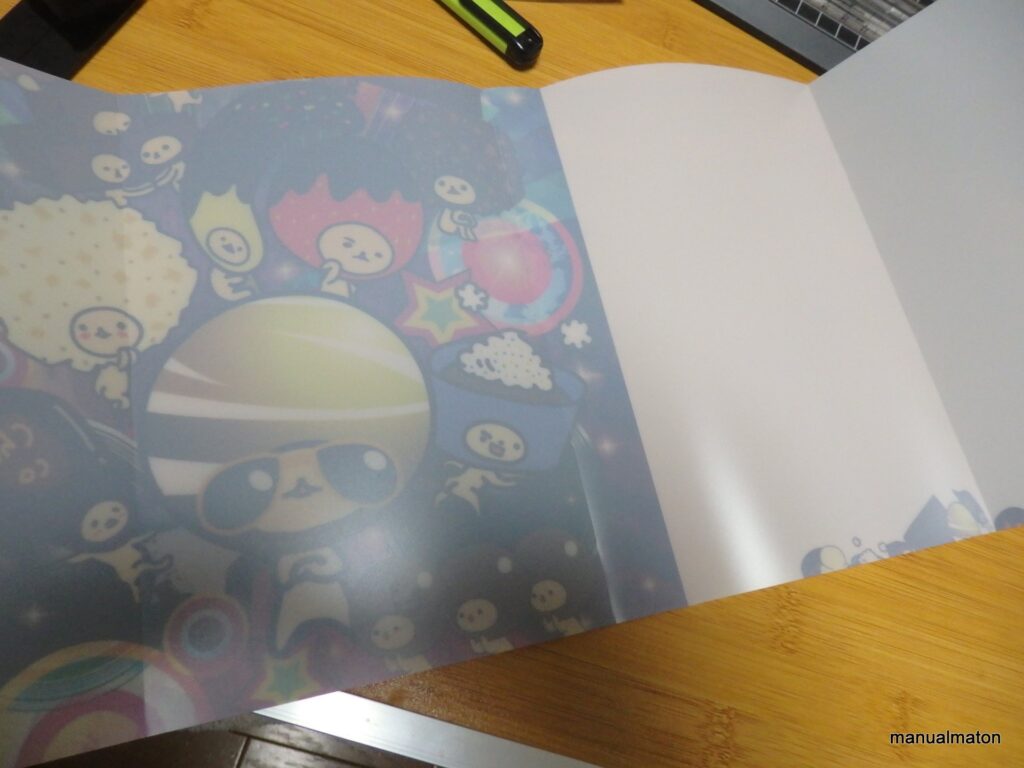

いわゆるペーパーバックなので、物理的なカバーを作ることにします。

作り方はネットで適当に検索したものです。

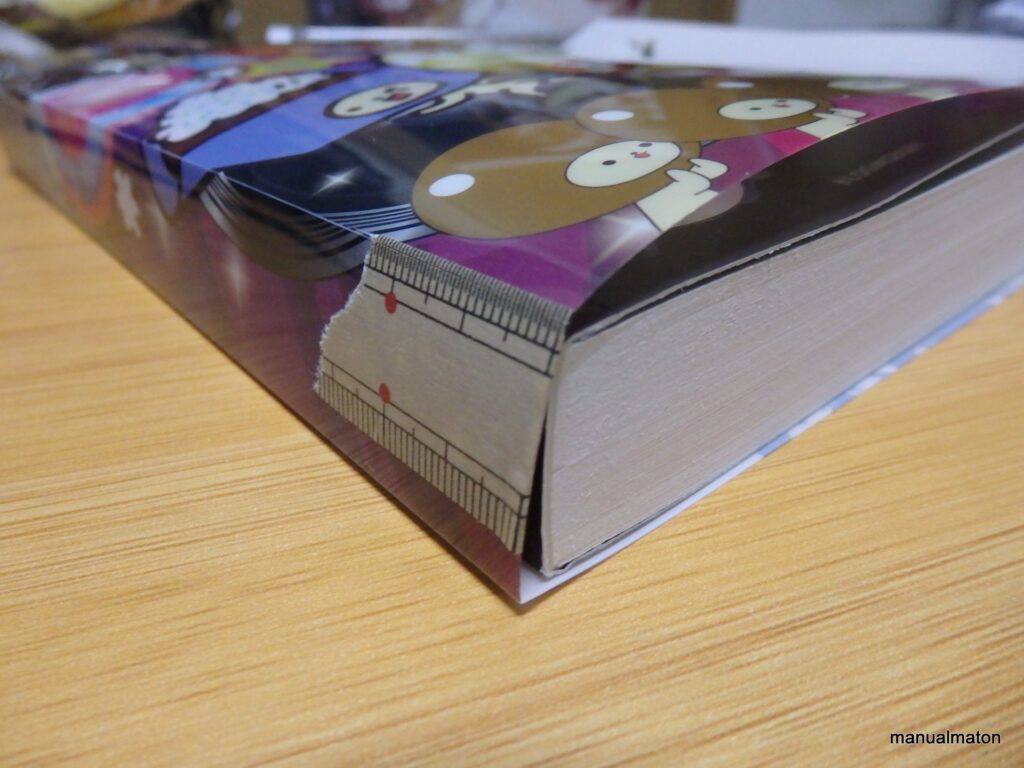

高さをマスキングテープで測ったら、定規とカッターナイフで軽く筋を付けております。

表紙にも折り目を付けます。

表紙、裏表紙共にカッターで筋を彫ってから折ります。

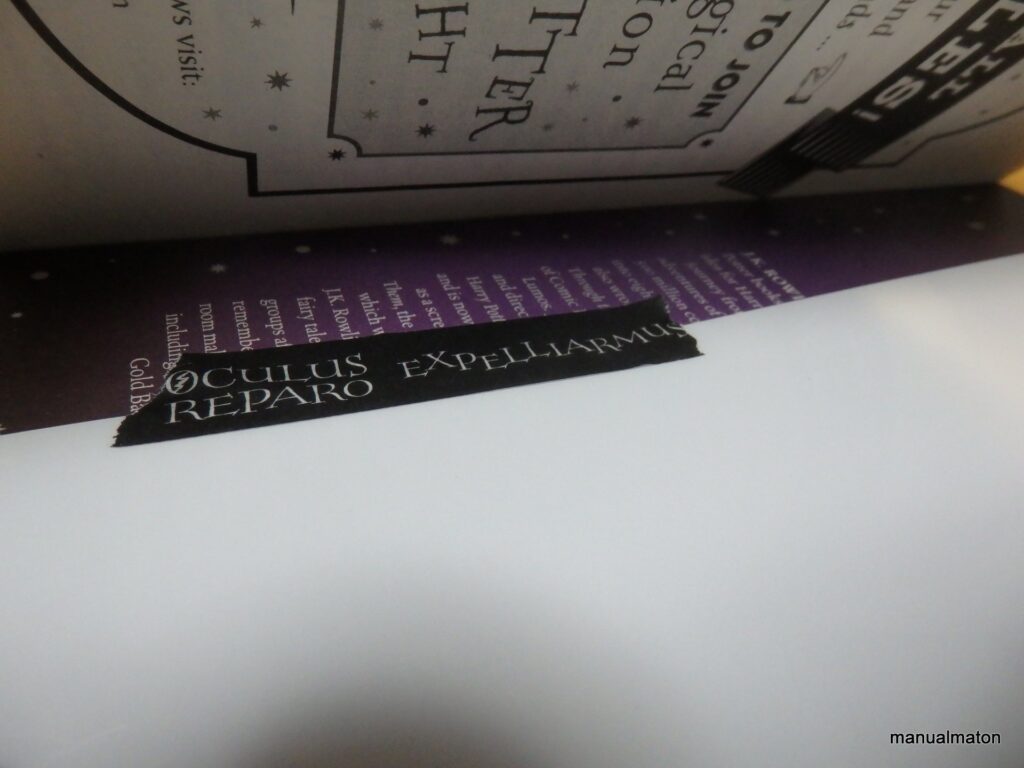

原作に併せ、『ハリー・ポッター』の呪文が書かれたマスキングテープを用いています。

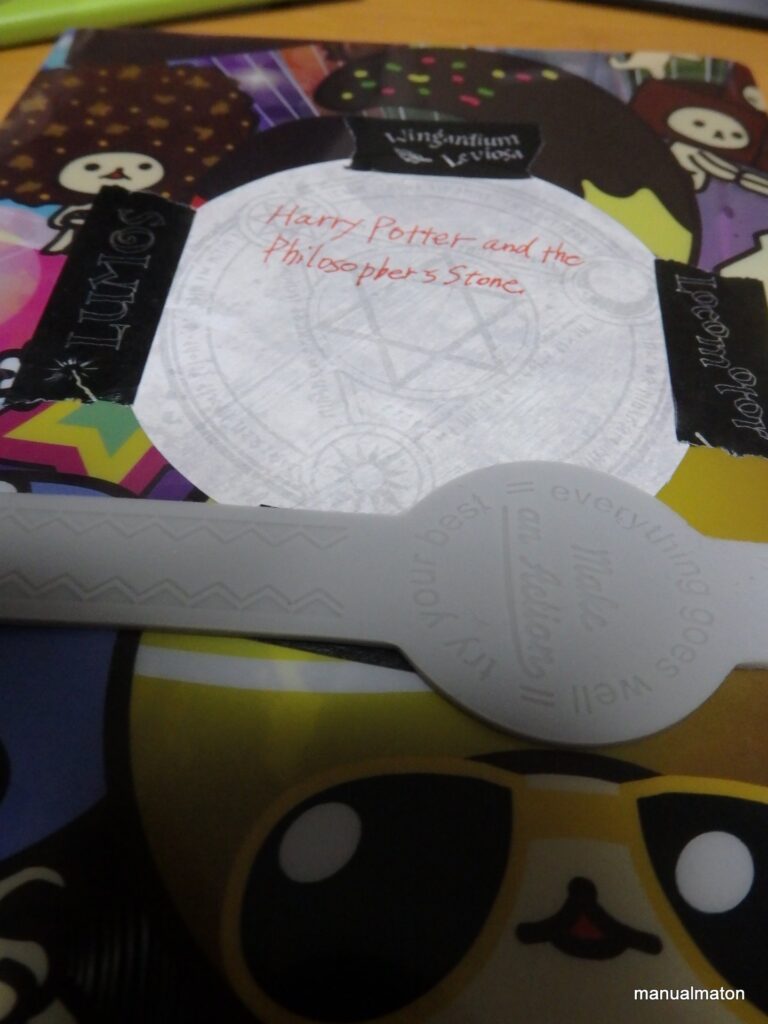

本のタイトルは付箋とマステで貼り付け、本自体はお弁当用のシリコンバンドで留めました。

これにて完成。

作るのは少し手間ですけど

ということで重宝。「これを使って良かった」と思える程度には本の中身にも手を付けていきます。

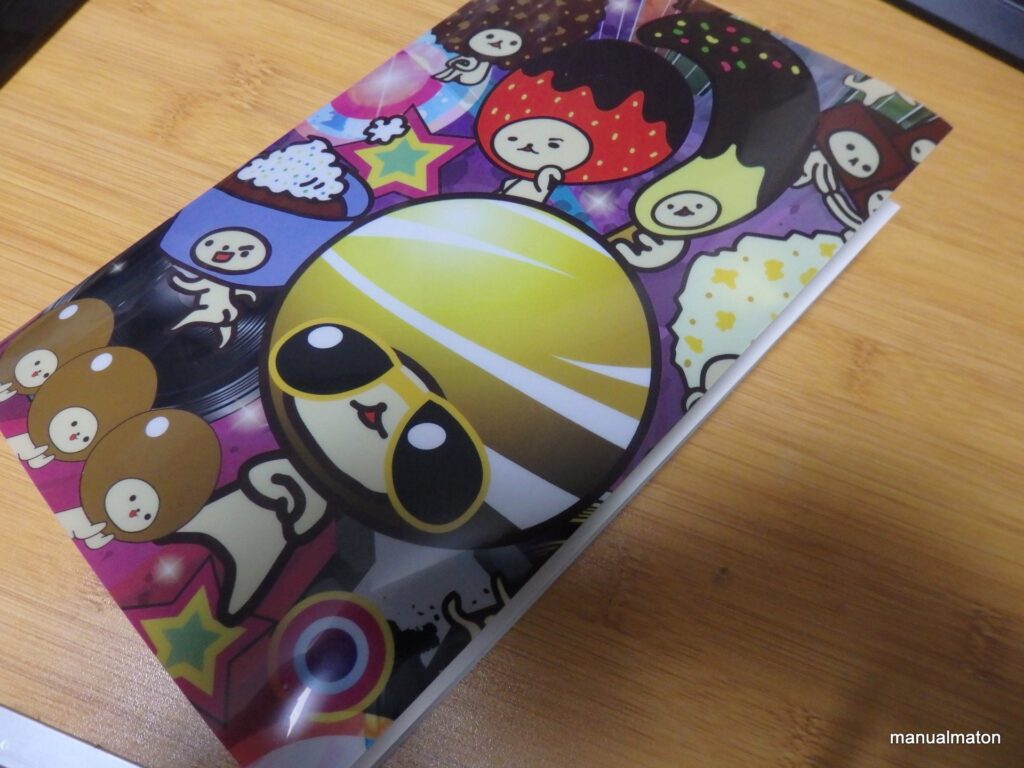

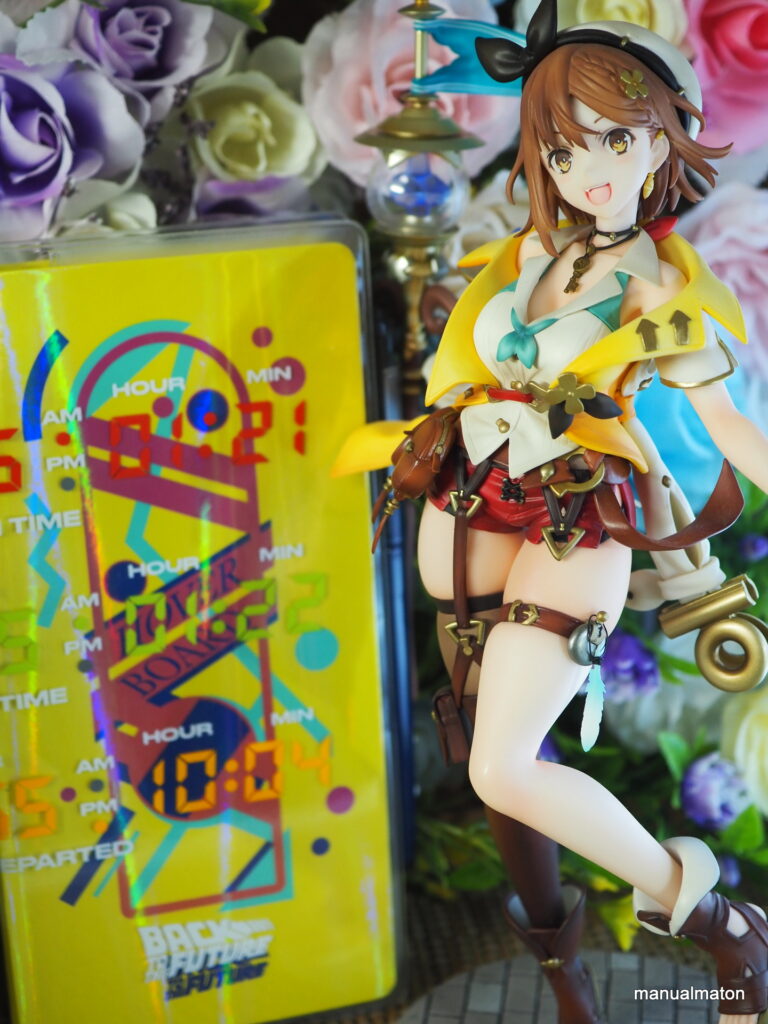

2023年もいよいよ終わり。そんな中で、新しく手帳を開封しました。

この時購入したほぼ日ウィークリーです。

ここで記すものは

の2つ。Firefly-iii を利用し始めたので、オフラインバックアップとしてこれを使っています。

情報カードを得たことで、オンラインの記録システムはそれぞれ異なる紙の記録システムを持つようになりました。

そして今回、新たにほぼ日ウィークリーが加わりました。

のが導入の決め手です。

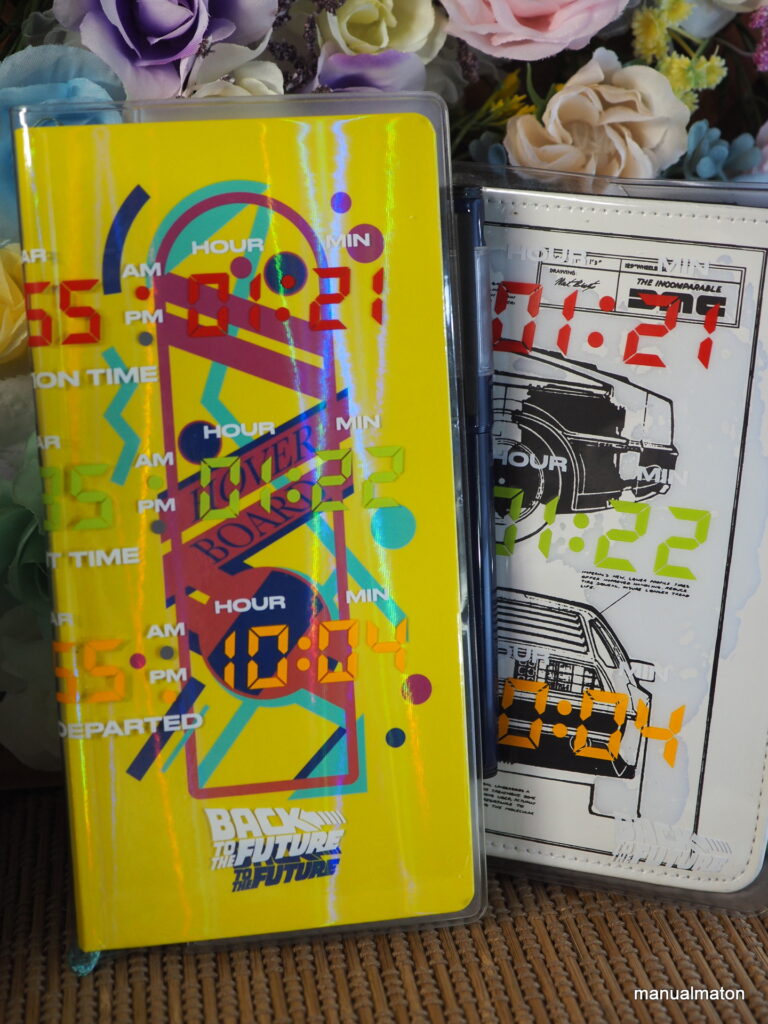

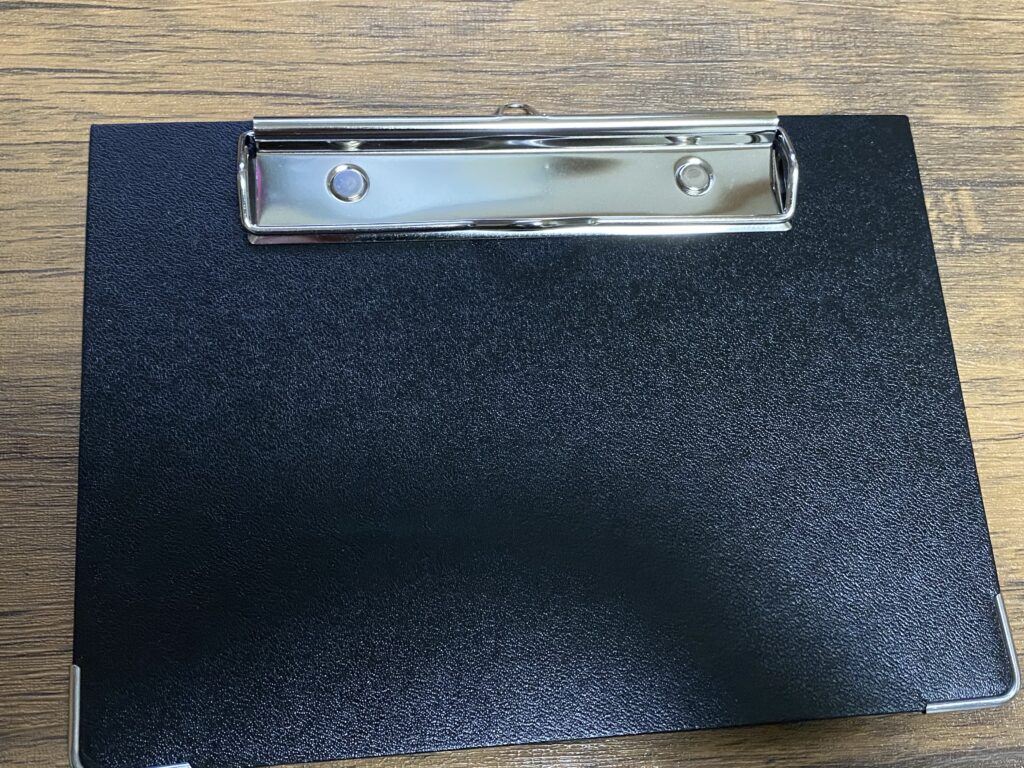

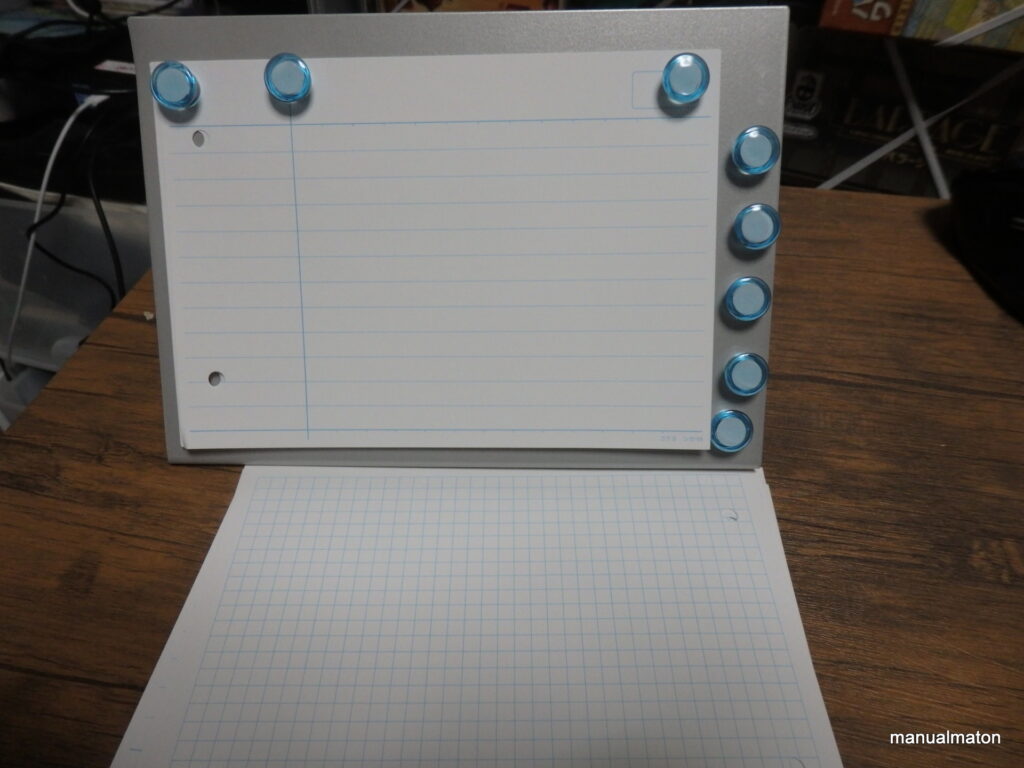

アナログツールとして非常に気に入ってしまった情報カード。それをもっと効率的に使おうということで手に入れたのがこちらです。

取り寄せたのはB6のクリップボード。

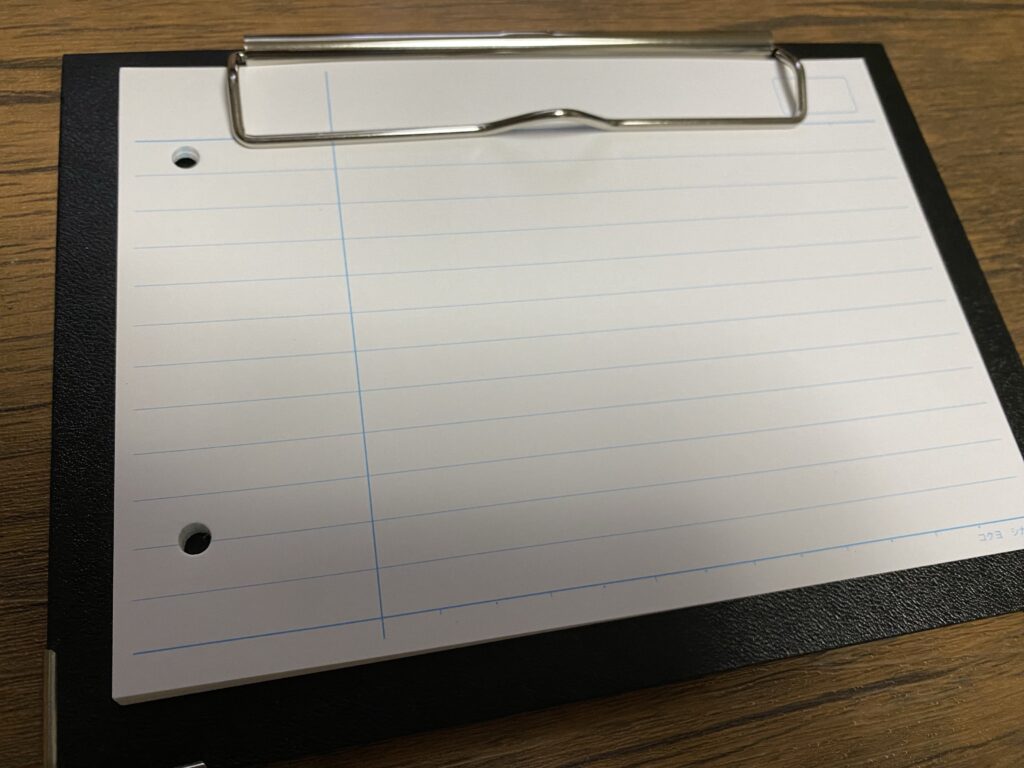

情報カードは元々B6サイズに規格化されているため、サイズは完璧です。

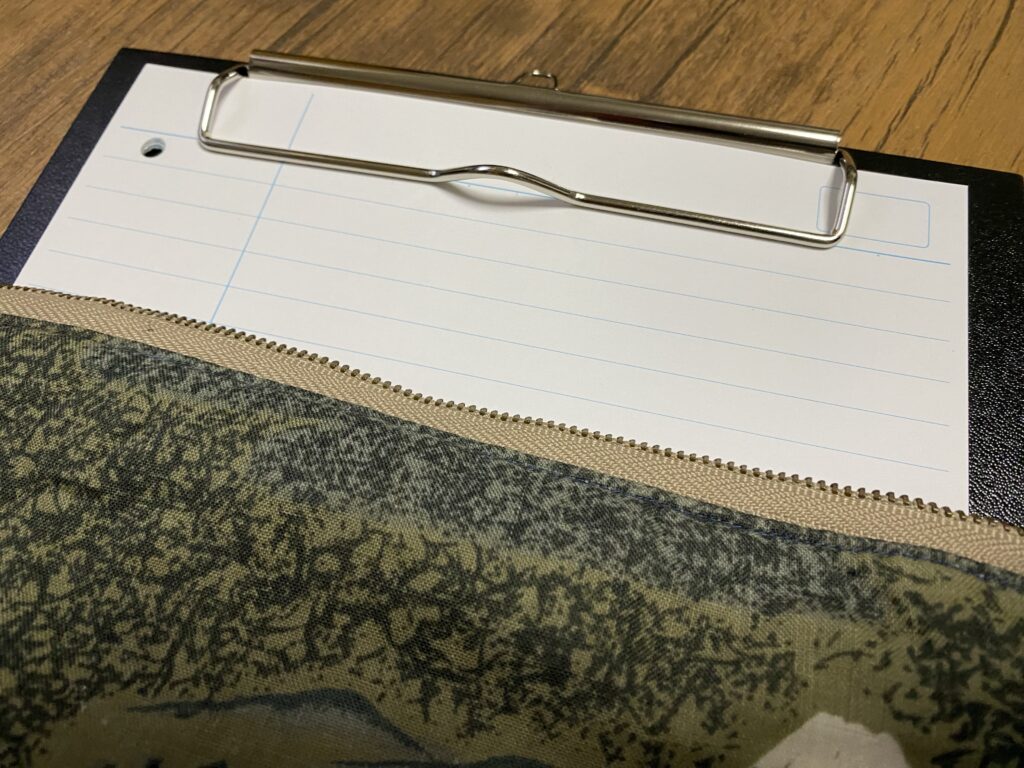

既にある布のケースにもしっかりフィットしました。

壁に掛けるリングにキーリングを着けることで、さらに取り出しやすくしています。

「既存のもので改良する余地がある」のは、規格化された文具の利点で美点です。

机の上での参照がしやすくなりました。

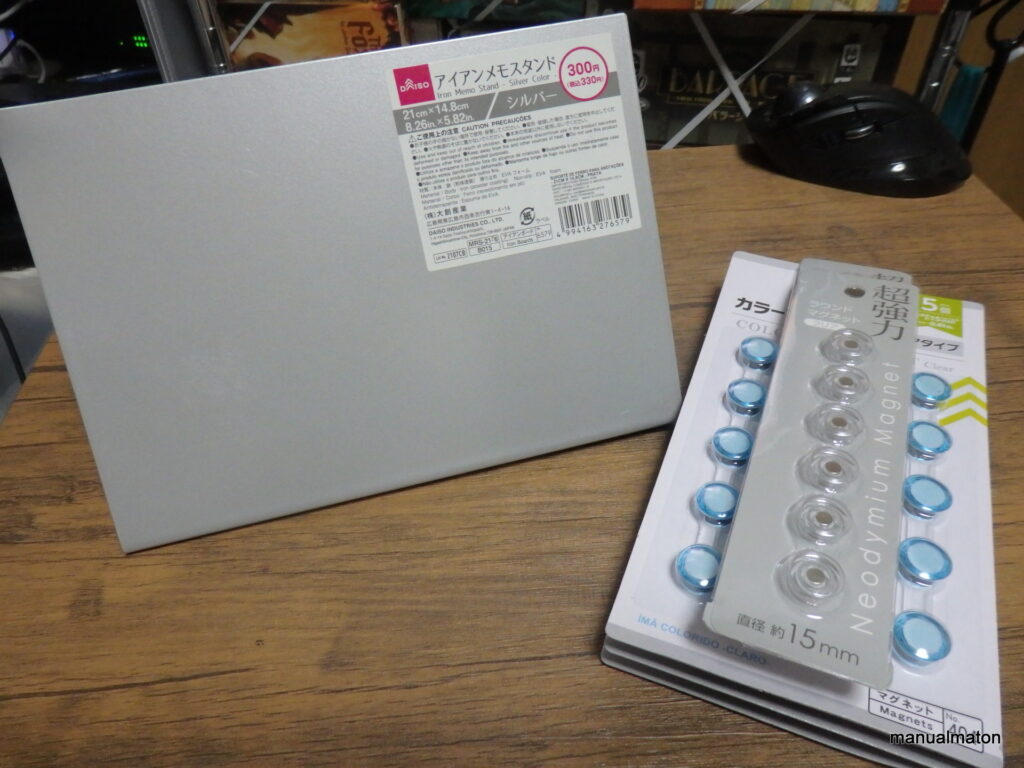

「何かに使えそうだ」と過去に購入していたアイアンメモスタンドが、本来の使われ方をすることになりました。

単にマグネットで止めるだけです。

このマグネットはマーカーも兼ねていますので、ToDoの記録なんかにももってこい。

また、質量がそれなりにあるので散らばったり机から落ちるということもありません。

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén