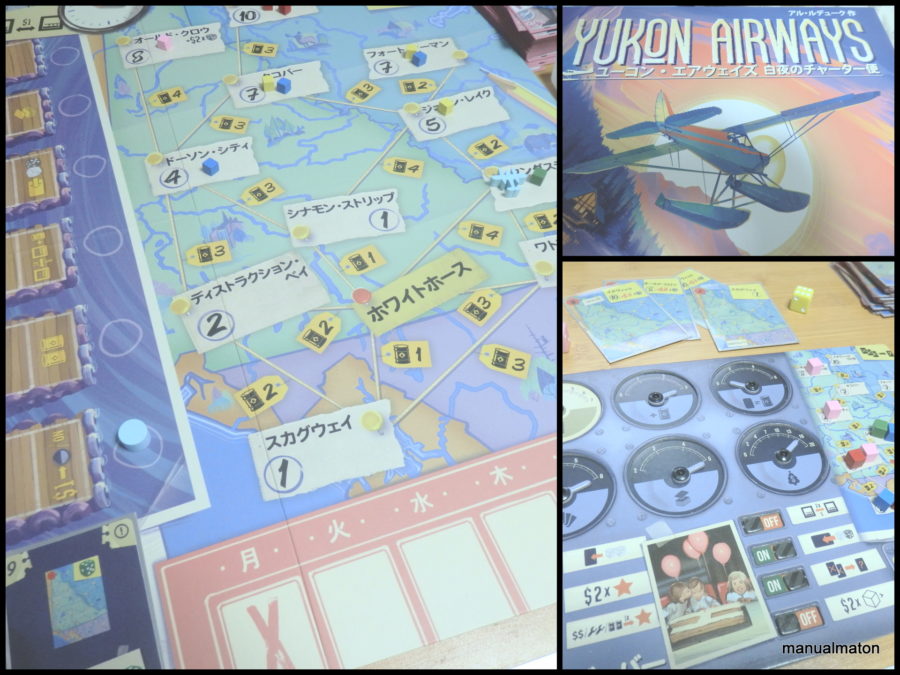

ハンド/リソースマネージメントがワーカープレイスメントと上手く組み合わさって、システムとフレーバーが調和しているピック&デリバリーゲームです。

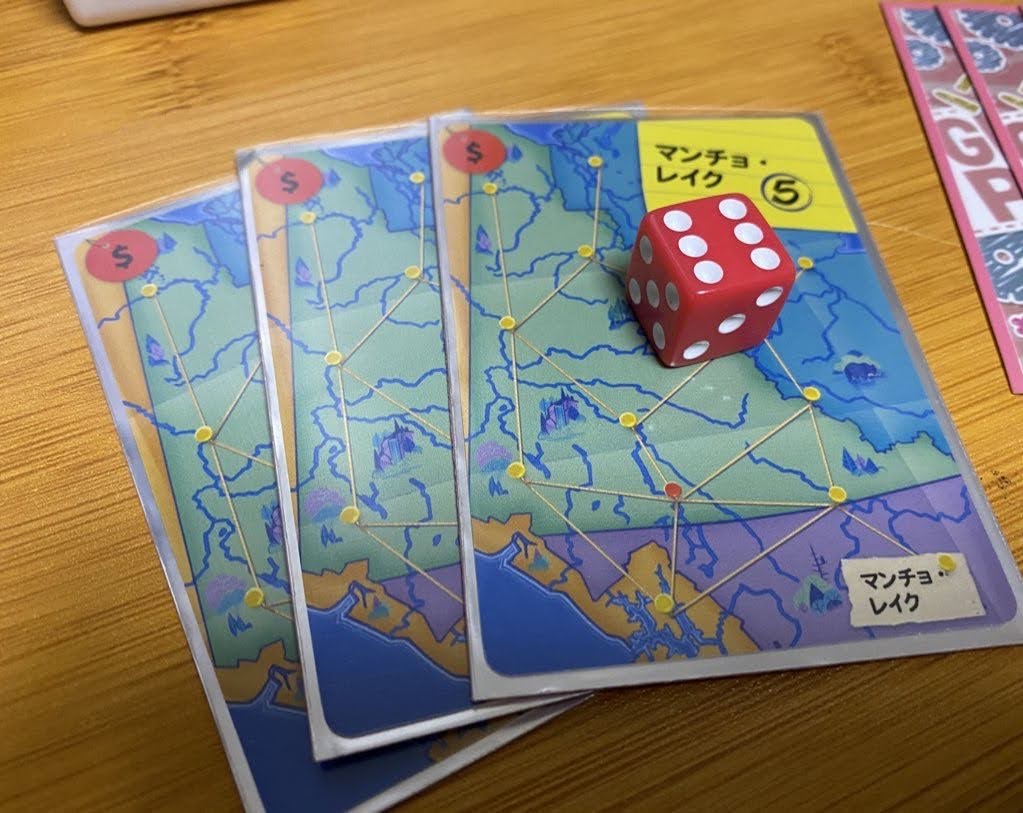

プレイヤーはカナダ・ユーコン準州のチャーター便で働く水上機パイロット達。客(ダイス)が各ゲートでどんな大自然に連れて行ってくれるのかと待ち受けています。

しかし、燃料は乏しいので乗客を減らして節約したり、乗客が気に入る場所に連れて行ったことを会社にアピールし、様々なボーナスを受け取って自機を改良していく必要があります。

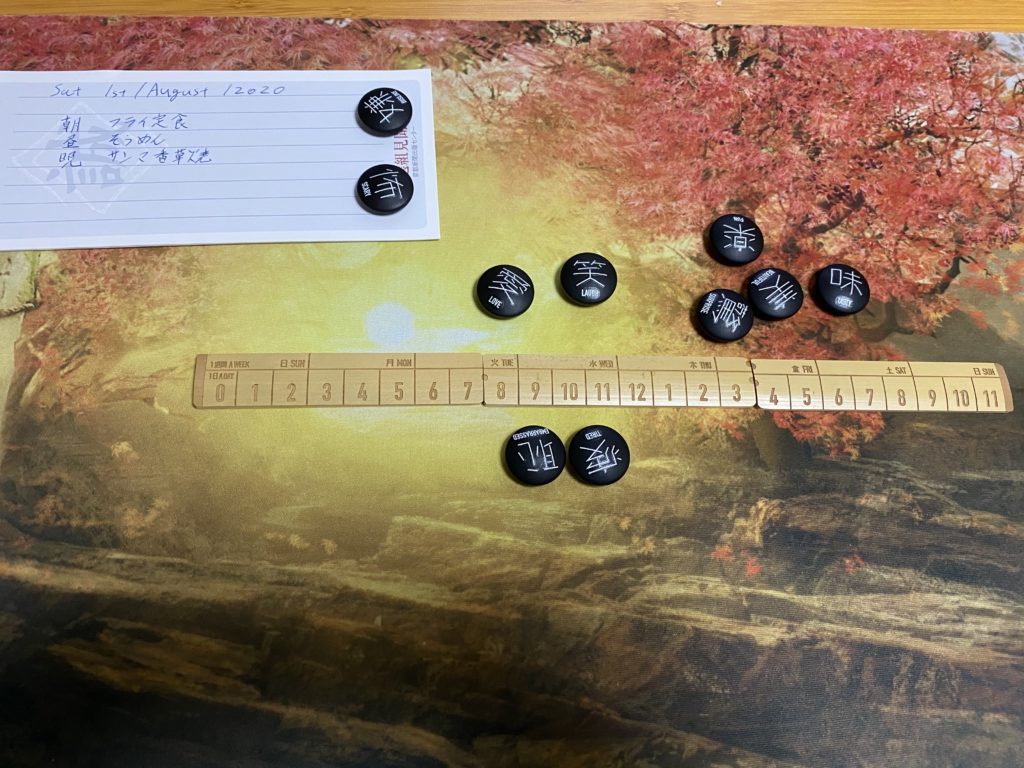

そうして、客を運びつつ各種機能を改良して火曜日〜日曜日にわたる6ラウンドを繰り返し、一番報酬を稼いだプレイヤーが勝者となります。

ラウンドの流れはコンポーネントの量に比して比較的軽め。

- マーカーをゲートに配置して、乗客(ダイス)をピックアップする。(この時にゲートのボーナスを発動する)

- ピックアップした際、条件に応じてお金を支払い、隣接するゲートの乗客を自分のゲートに呼び込める。

- ピックアップした乗客に合わせて燃料を調整。

- 手札のチケットを場に出して、その上に乗客を置く。その際、追加のチケットを差し込み、マークが3つ揃えば追加ボーナスあり。

- チケットの場所に水上機を飛ばす。

- ダイス色と、場所に置かれているキューブの色が一致すればそれを取り去り、個人ボードの相当する場所に置くとともに以下を選ぶ。(これ移行継続する

- 機能を一つアンロックする

- 各種メーターをキューブの分だけ増やす

- 乗客を運んだ場所に書かれている報酬を受け取る。

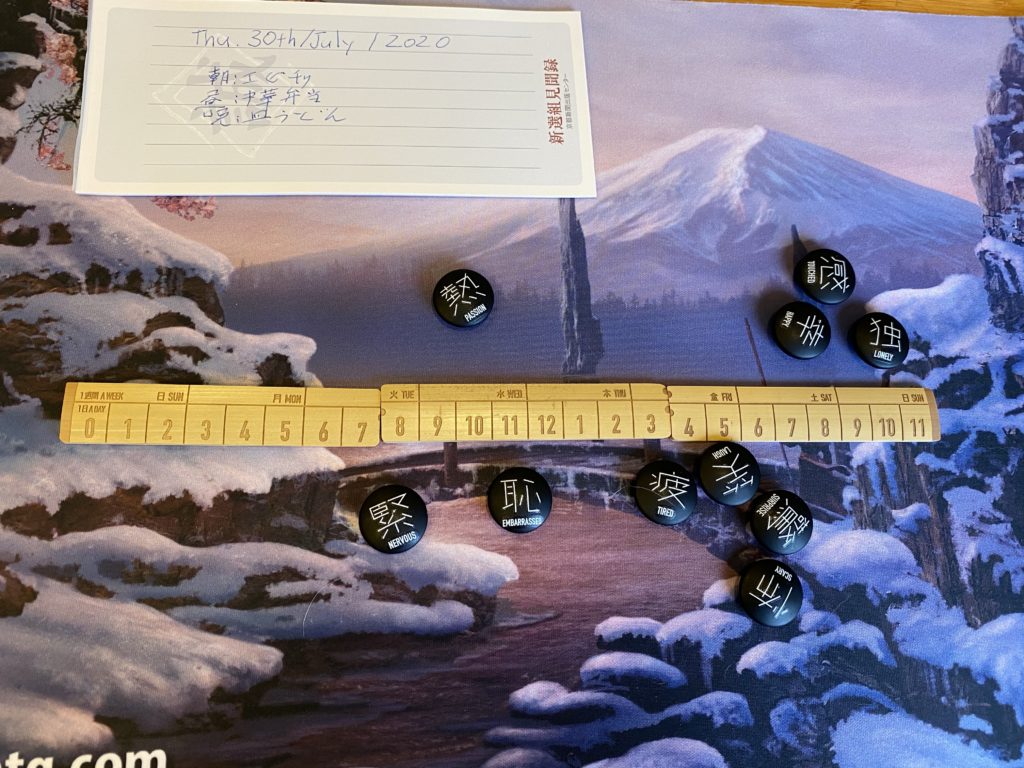

このゲームが見事だと思ったのは、スタートプレイヤーの取り合いとボーナスのジレンマです。

手番順を決めるゲートは後ろの方ほど恩恵があります。しかし、ボーナスが発動するキューブは有限。そして、先の手番の人は、後の手番に来るであろうゲートの客を文字通りの意味で奪い取れます。

また、各種機能をアンロックして燃料を増やさないと行けない場所もありますし、ゲーム終了時に乗客を何箇所運んだかの報酬の割合が異様に高いため、色々なところに水上機を飛ばさなければなりません。

総じて

- スタートプレイヤー争いとボーナスのジレンマ

- 燃料と手札のシビアな管理

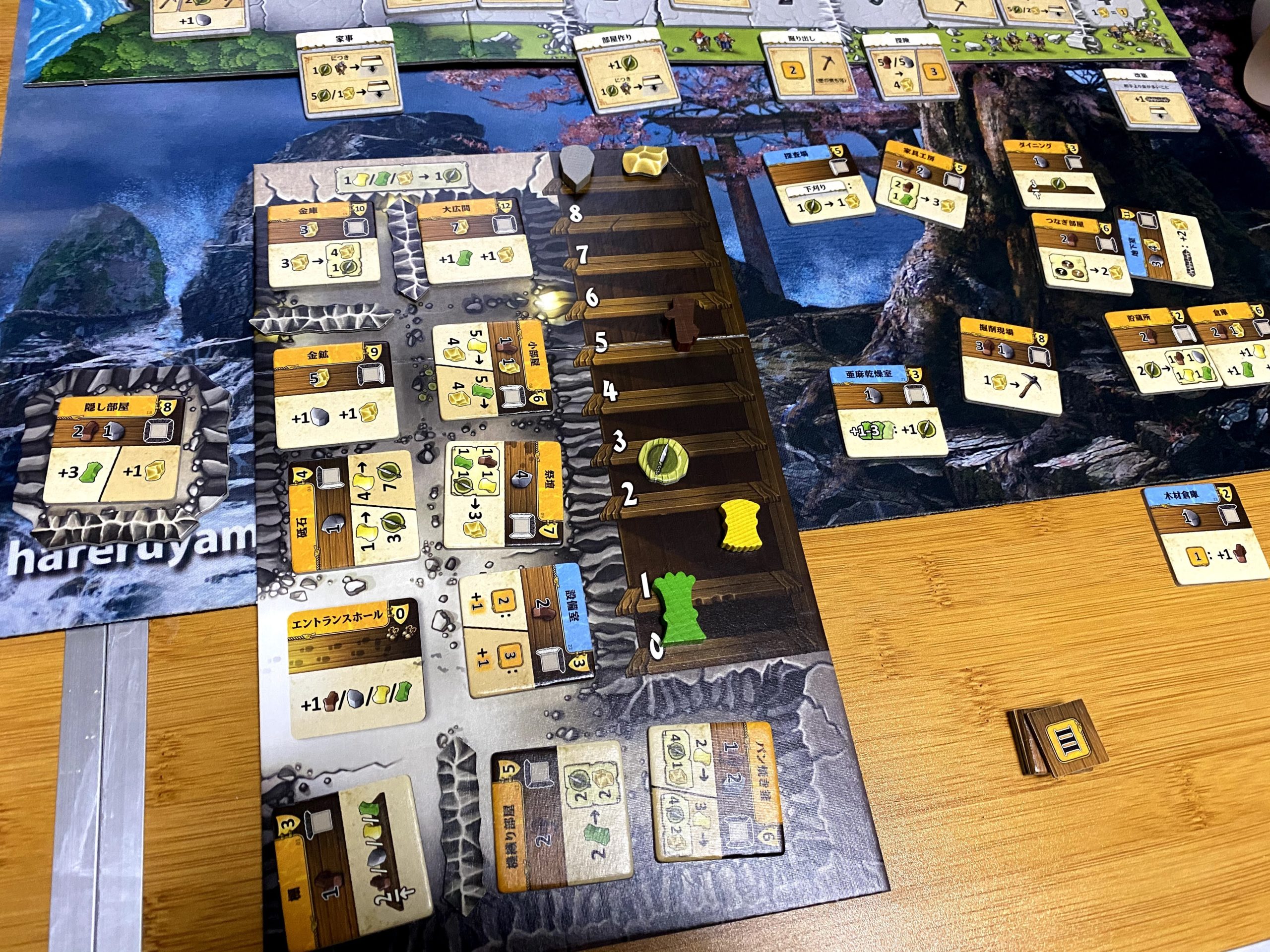

が素敵に調和しています。そして、示したように飛行機の計器を模した個人ボードは雰囲気ピッタリ。

プレイ時間の割にセットアップしやすいコンポーネントに軽めのインスト時間。それでいて要素がてんこ盛りと、中量級寄りの重量ゲームです。