ボドゲーマに寄稿した内容を加筆修正したものです。

概要

著名な冒険家、ラッキー博士はプレイヤーキャラクター達を博士が所有する南の島に招くことになりました。

プレイヤーキャラクター達にとって、これはまたとないチャンスです。何らかの理由で“善良なる”ラッキー博士に強い殺意を持っているキャラクター達は、絶海の孤島で彼を亡き者にすることができるのですから。

その一方、プレイヤーキャラクター達にとって、これは恐ろしいピンチでもあります。自然災害、謎の巨大生物、危険な罠があちこちに張り巡らされているのですから。

そして、忘れてはならないのが“ラッキー”博士の恐るべき強運。どんなに綿密な計画を立てて危害を加えようとしても「そんな物はなかった」とどこ吹く風で回避してしまうのです。

このゲームは、災難や博士の強運、他プレイヤーの妨害などを「それを上回る執念で」ねじ伏せ、誰よりも早くラッキー博士を秘密裏に殺害するのが目的です。

/post_image_055815f1-c8d9-424a-b7b8-1e9d3d5fa9f6.JPG)

ゲームの流れ

ゲームの流れは手番ごとに

- フェイズ1:自身や猫を移動させるかカードを使って災難を起こす

- フェイズ2:条件を満たせばカードを引くかラッキー博士の殺害を試みる

- 決められたルートに沿って博士を移動させる。

を実行していきます。災難や殺害が成功すれば晴れて勝者となりますが、そのたびに他プレイヤーは食い止めることができます。

災難カード

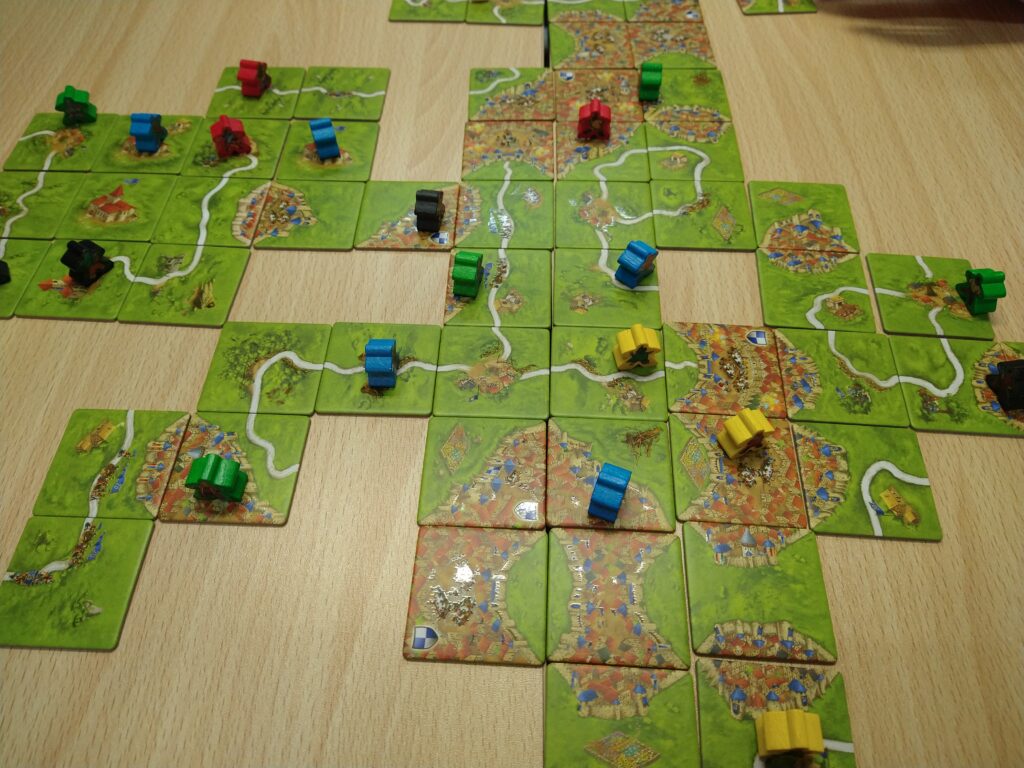

/post_image_a7b9c388-1648-4bff-abeb-f13a492c757e.JPG)

災難カードはそのエリアに書かれている地形に、対象が一人しかいない時に利用可能です。博士はもちろん、他のプレイヤーを対象として災難を起こし、妨害することもできます。(上記の例ですと、《大猿》は対象が森アイコンが書かれているエリアでのみ利用できます)たとえ災難が失敗しても移動力が増加し、博士に一瞬で肉迫することができます。

武器カード

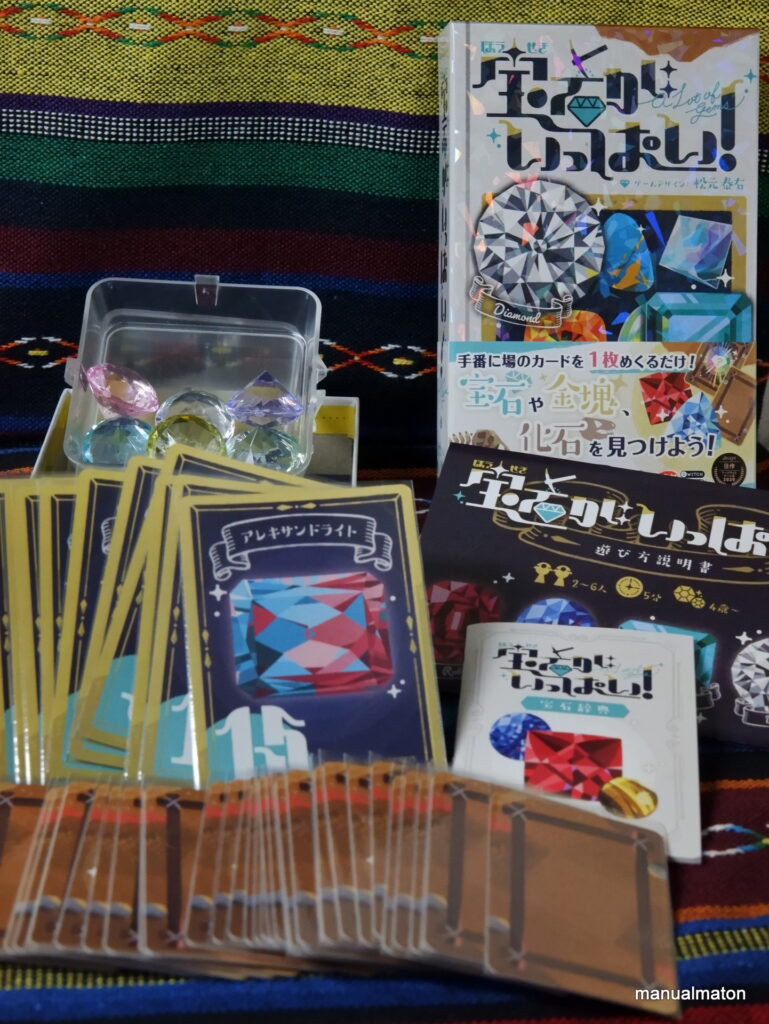

/post_image_100c4a78-8d4d-4f6c-808d-aa7863231fef.JPG)

武器カードは自身の殺傷力にプラスされます。特定の地名で用いれば殺傷力はさらに増え、他プレイヤーの妨害が困難な物になります。(たとえば、《とんでもないエンピツ》は追加殺傷力が+1ですが、「天文台」だと+5となります)

武器を用いた殺害が失敗すると、執念からかプレイヤー自身の殺傷力が増加します。ゲーム終盤になると、武器すら用いずに博士に重い一撃を加えることができるでしょう。

妨害チェック

/post_image_76414454-78dc-4489-98c0-5ab699e661ed.JPG)

行動を起こすたび、他プレイヤーによる妨害チェックが入ります。災害の度合いや殺傷力以上の幸運(クローバーマークの数)が出れば、作戦は失敗。上記は失敗の一部ですが、「朝食を食べ忘れた」「サンバのリズムが突如聞こえた」などのとんでもない理由で計画がおじゃんとなってしまいます。

目線と猫

/post_image_cba287be-2564-46f0-a192-666eb8fe7082.JPG)

また、博士(黒ルーク)の強運と同様に厄介なのが他プレイヤーの視線。境界が隣り合う地形ではそもそも、殺害を試みることができません。(当然ながら、博士を殺害するには博士と同じエリアに二人っきりでいる必要があります)

そんなときに助けとなるのが黒猫ラグー。このエリアにラグーがいると、プレイヤーは隣のエリアを見ることができません。また、島を知り尽くしている猫は一瞬でどんなエリアにも出没します。

上記、災難や武器、猫をうまく用いて一番最初に博士の殺害が成功したプレイヤーが勝者となります!

感想

博士は手番ごとに決まったルートをたどるため、進路は読みやすいのですが、それは他のプレイヤーにとっても同じなので意図はあっさりと見透かされ、博士の殺害は邪魔されます。

また、大概の作戦は無効化される関係上、手札を補充するためにいったん、他プレイヤーの視線から逃れる必要があります。

その辺りの駆け引きがシビアで中盤以降はとてもスリリングな展開になりました。

ゲームの進行はテンポも良く、終局があっさりと終わるのも特徴的です。何せ、手持ちのカードは減る一方で行動を起こせば起こすほど移動力と殺傷力が増えるのですし。

視線や手番の変更など、インストに少し時間がかかるものの最大8人まで遊べますし、ミステリーやサスペンスの犯人の気分を体験できるので「ノリが許容できる人たち」には楽しめる作品となっていました。

2021年11月追加感想

「ボードゲーム初心者にテイストを知ってもらう」作品だと改めて思いました。

- 博士のルートは固定されているのでスターティングプレイヤーの駆け引きが熱い。

- 世界観が単純なために没入感がある。

- 人数が多いほど妨害が多いために盛り上がる。

- カード・アドバンテージを得るための方法が限られているジレンマ。

- 終盤ほどステップが速く、一撃が重いためにテンポもアップする。

それでいてセットアップが楽。もっと評価されていいゲームだと思います。

/post_image_055815f1-c8d9-424a-b7b8-1e9d3d5fa9f6.JPG)

/post_image_a7b9c388-1648-4bff-abeb-f13a492c757e.JPG)

/post_image_100c4a78-8d4d-4f6c-808d-aa7863231fef.JPG)

/post_image_76414454-78dc-4489-98c0-5ab699e661ed.JPG)

/post_image_cba287be-2564-46f0-a192-666eb8fe7082.JPG)