物理的にも時間的にも重いボードゲーム『大鎌戦役』。各国の能力と個人ボードの組み合わせによってリプレイ性が高いのも魅力的なのですが、余りにも強力なために禁止されている組み合わせが公式から出ています。

- ロスヴィエト連邦 and 産業主義(アプリ版だと工業)

- クリミア・ハン国 and 愛国主義(アプリ版だと愛国心)

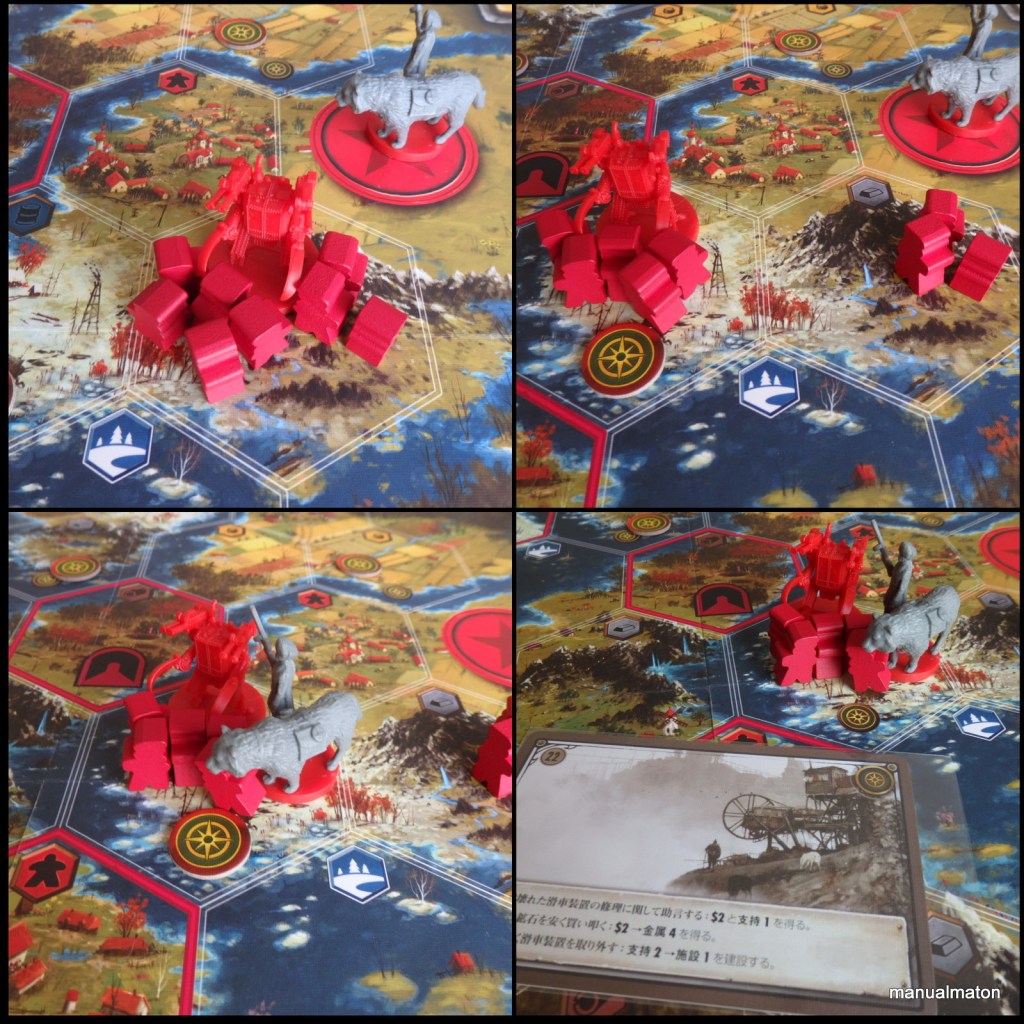

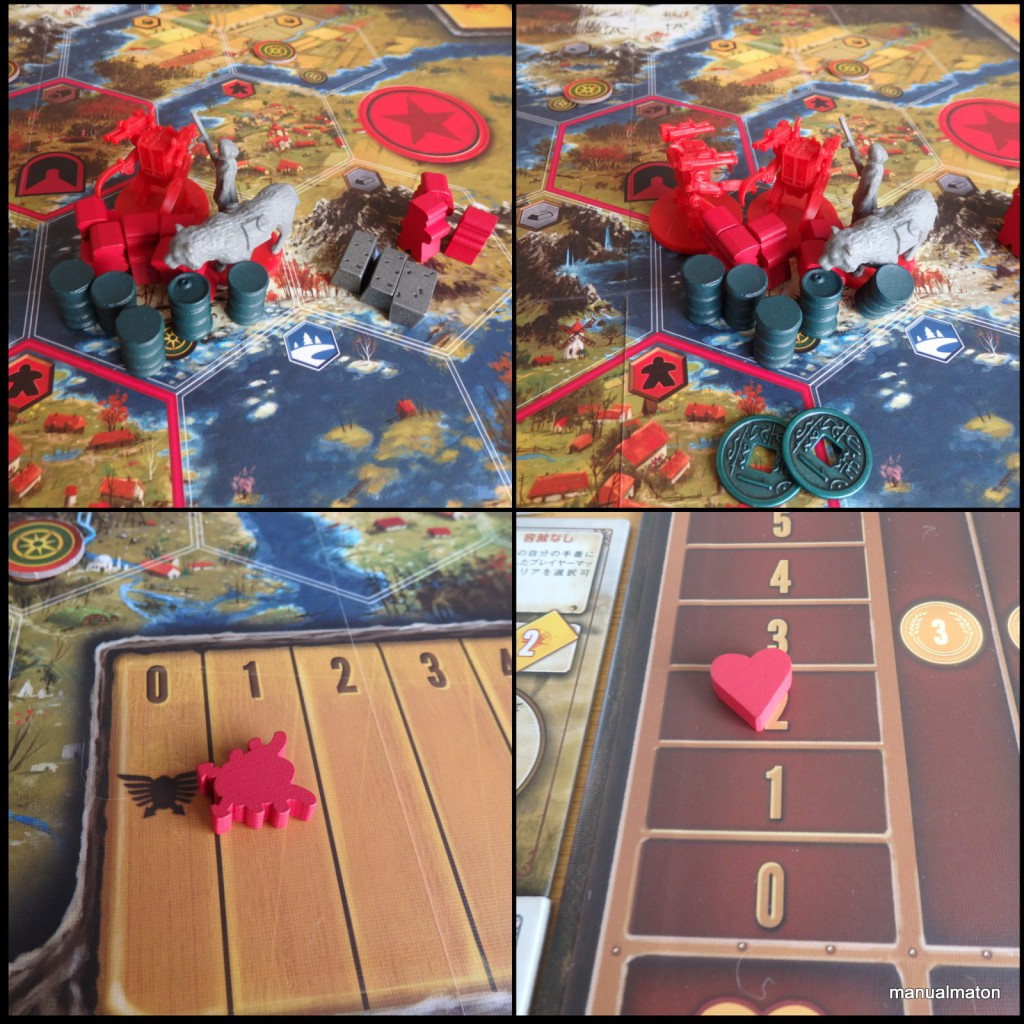

曰く、とてつもない速度で星章を稼げるとのことで「再現性のある手順」まで紹介されていました。物は試しに、その手順の和訳がてらに実際に試してみました。

1~3ターン目

- 1上[生産]→ワーカー1、鉄1

- 2上[生産]→ワーカー2、鉄1(計ワーカー4、鉄2)

- 3上[生産]→戦力-1:ワーカー3、鉄1(計ワーカー8、鉄3)

- 3下[展開]→鉄-3:メックを7人のワーカーがいる村に配備、能力は「スピード(高速移動)。2金入手。

ワーカー8体の星章、目的《帝国の土台》の星章入手と、この時点で「何かがおかしい」速度です。

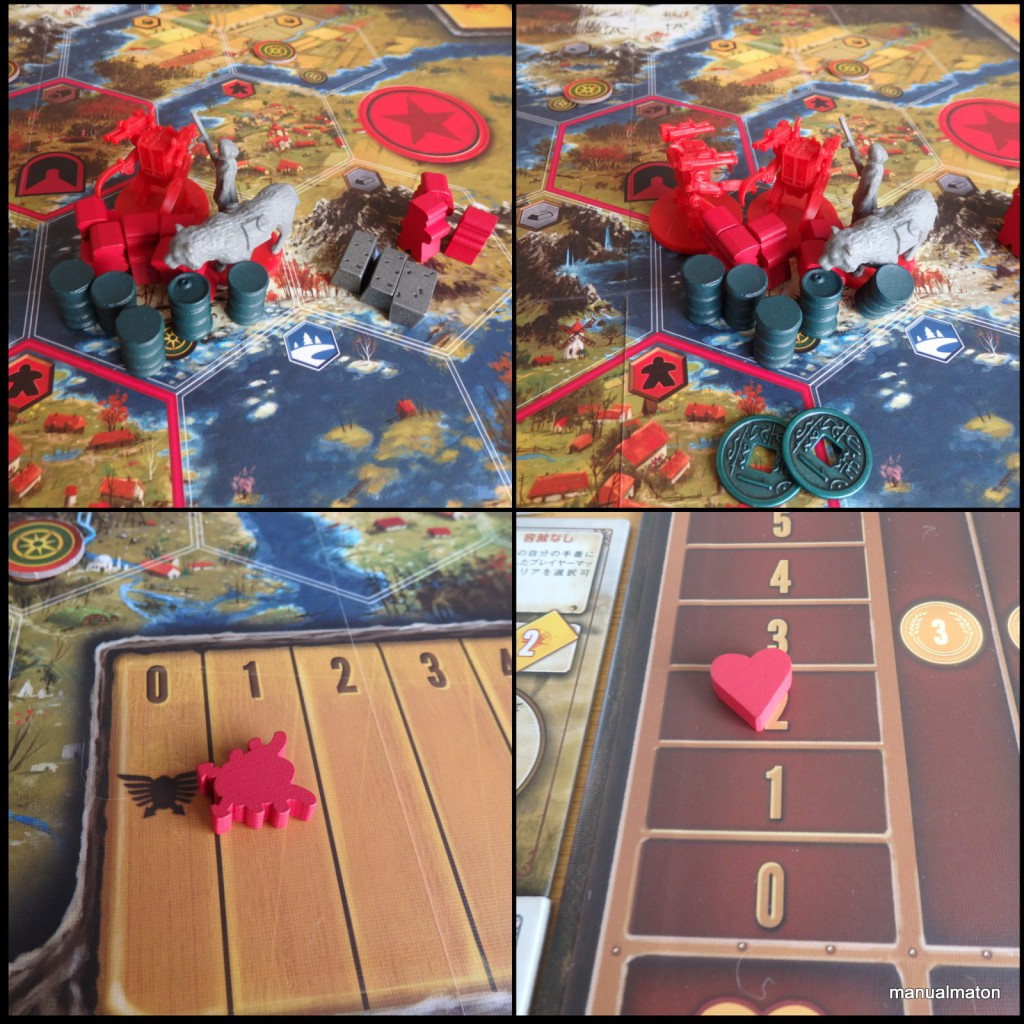

4ターン目

- 4上[移動1]メックと村にいるワーカーを全て山に移動

- 4上[移動1]3体を山に残し、メックと5体のワーカーをツンドラに移動

- 4上[移動2]キャラクターをツンドラに移動させ、遭遇イベントを解決。支持1が上がる一番上を選択する。

この、「支持1」が後々のポイントです。

5ターン目

- 5上[生産]→支持、戦力、コインそれぞれ-1:オイル5、鉄3

- 5下[展開]→鉄-3:2体目のメック配備(どちらでも可、能力も特に指定なし)、2金入手

戦力も支持も心許なくなりましたが、それを補って余りあるコインを入手しています。

6ターン目

- 6上[増強]金-1:戦力+2

- 6下[改良]オイル-3:戦力+のキューブをそのすぐ下のオイルに置く。3金入手

この段で生産エンジンが出来上がります。

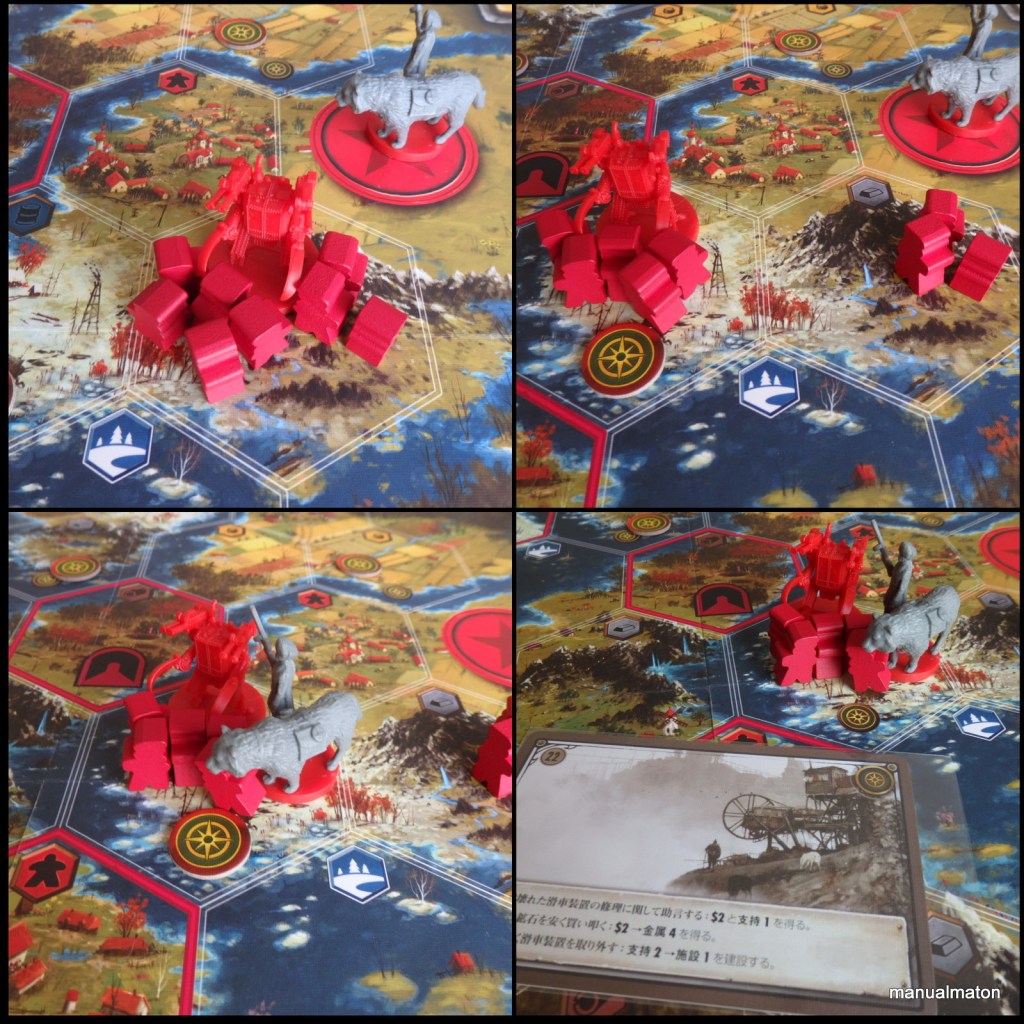

7ターン目

- 7上[生産]→支持、戦力、コインそれぞれ-1:オイル5、鉄3

- 7下[展開]→鉄3:3体目のメックを配置、2金入手。

かなり広く作られたヘックスが足りないという事態が発生します。

8ターン目

- 8上[増強]金-1:戦力+2

- 6下[改良]オイル-3:上段にあるいずれかのキューブを下段のどれかに置く。3金入手。

ここで、お金を逆両替する羽目になりました。

9ターン目

- 9上[生産]→支持、戦力、コインそれぞれ-1:オイル5、鉄3

- 9下[展開]→鉄3:4体目のメックを配置、2金入手。

メック4機展開による星章も入手。支持が0になりましたが、他の勢力もそれほど支持を得ていないでしょう。

10~12ターン目

ここまで来ればターンごとに

- 上[増強]金-1:戦力+2

- 下[改良]オイル-3:上段にあるいずれかのキューブを下段のどれかに置く。3金入手。

のサイクルを繰り返し、戦力16による星章と改良6回の星章(そして驚きの金額)が入っています。

後は素直に

戦闘による星章でゲーム終了。自分は最初の方で目的を稼いでいましたが、戦闘やらなんやらで速攻で勝負を決めましょう。

まとめ

「再現性のある手順」と聞いていましたが、ここまで凶悪とは思わず我と我が目を疑いました。流石に、この展開は「やりすぎ」という感が否めません。禁止も当然です。

クリミア・ハン国と愛国主義の組み合わせはやや手順が複雑になるでしょうが、こんな風に尋常ではない速度になるというのが目に見えています。

アプリの実績(15ターン以内のクリア)解除やオートマベリーハードnなどの、対CPU/botなら手ではありますが、故意でも誰かがこれらの組み合わせをしてきたら全力で断るのが賢明だなと言うほかありません。