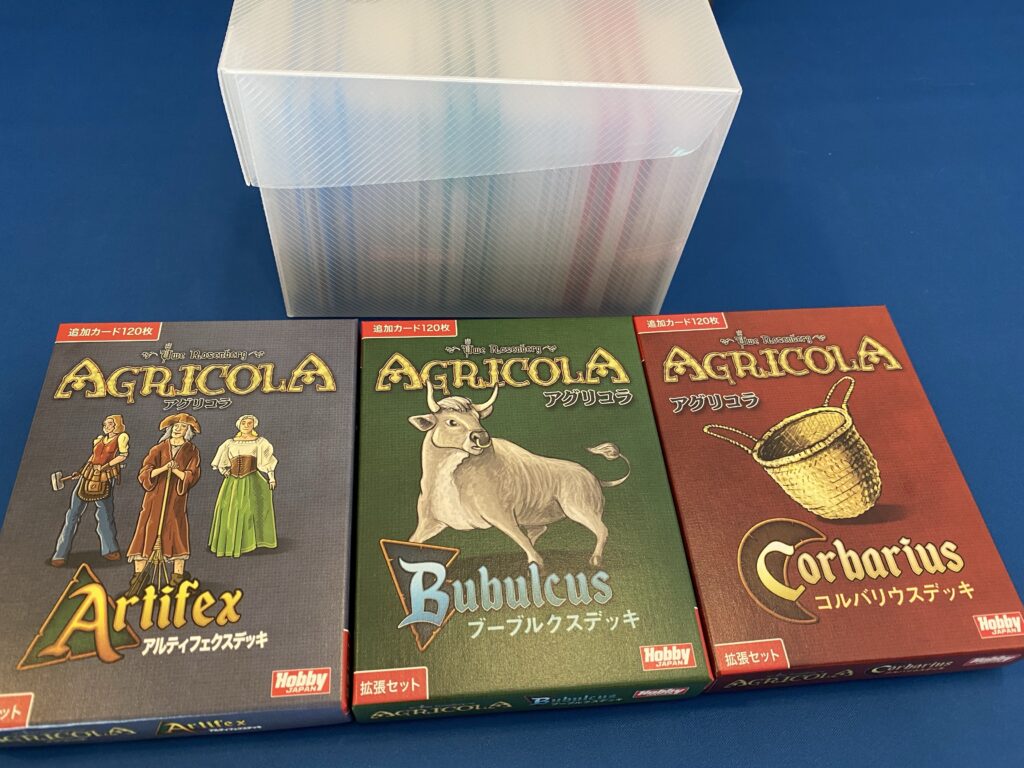

『アグリコラ』拡張と一緒に購入したものを開封しました。

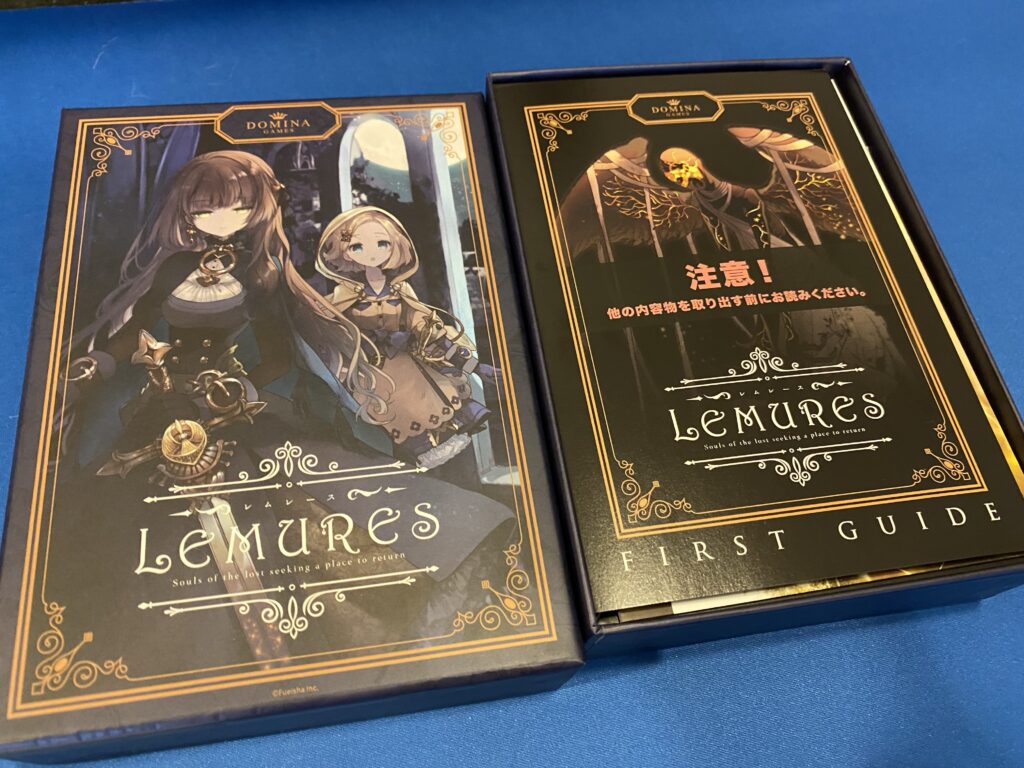

レムルース

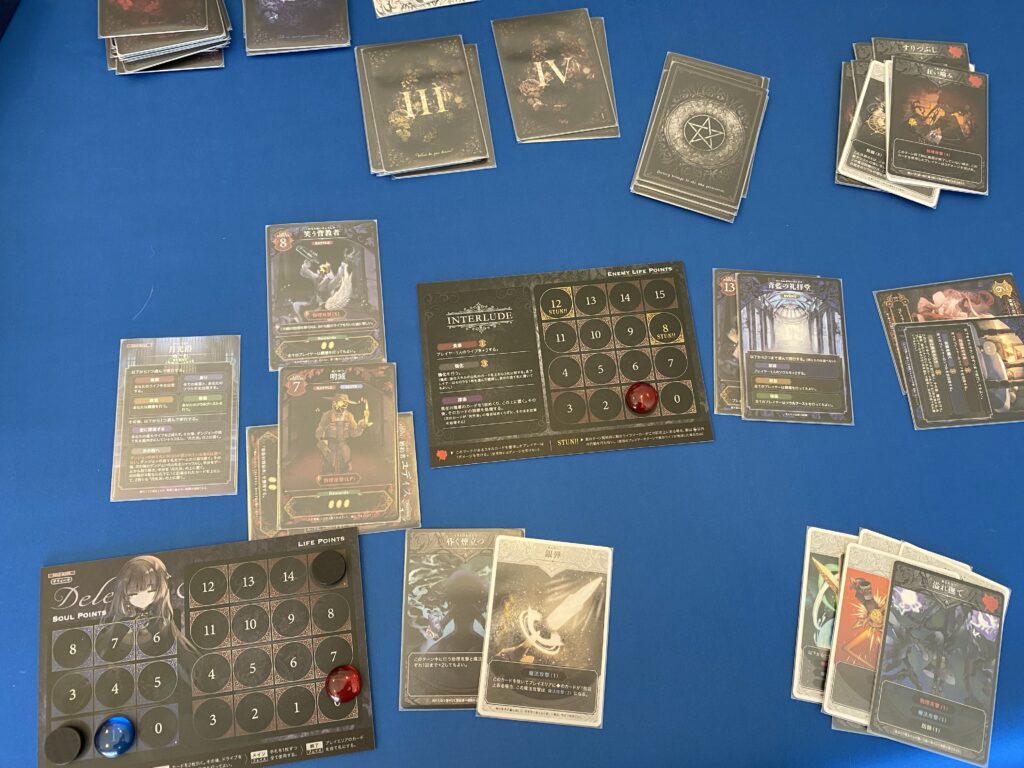

前にも紹介した『GEMINOA』と同じデザイナーが手掛けた『レムルース』。

- デッキ構築

- デッキ圧縮

- ダンジョン探索

と、比較的小さめな箱に収められているのにプレイ時間は60〜90分という重量級です。

概要

プレイヤーはカードをめくりながらイベントや精霊と出会っていき、合間合間に自分のデッキを構築しながらボスとの戦いに臨みます。

途中に出会う敵はめっぽう強く、苦戦は必至。そこで得られる報酬(ジェム)によりライフを回復したりカードを強化していきます。

感想

「極めて難しい」に尽きます。

- エンカウント率が異様に高く

- 後半になればなるほど異様な攻撃力と防御を持ち

- こちらのライフ回復手段が乏しい

- その回復をしすぎるとカードの強化ができなくなる

と、異様なジレンマに悩まされます。最初のうちは第一階層の突破すらままならないでしょう。

それ故に敵を倒したときの感動は得難いものとなっていますし、強化したカードの戦略もだんだんと学んでいけます。

初プレイは最初の階層のボスでゲームオーバー。2回目は次の階層で終わり。

何度か目のプレイで最終ボスまでたどり着きましたが、そこであえなく撃沈。

今後の展望

「非常に難しくクリアもままならない」ゲームではありますが

- デッキ構築

- 敵との戦闘

はやりがいがあり、リプレイ性も十分。クリアを目指してローテーションする気持ちが生まれました。

何より、『GEMINOA』や『Blade Rondo』の提供元だけあってイラストやテキストのフレーバーはとても練り込まれていますし。