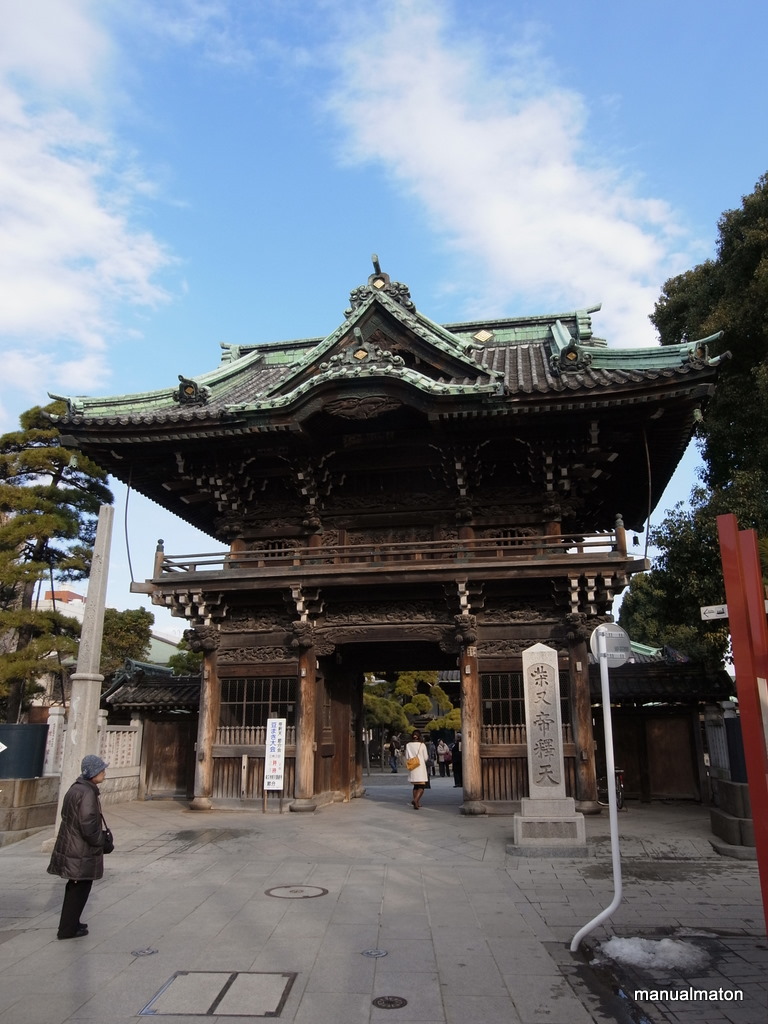

昨年末の大晦日に訪れた奈良・薬師寺。僕の大好きな仏像がその中に納められていまして。特に聖観世音菩薩は何時間でも側にいたいと思うほどです。

もちろん、お堂内部で仏像を撮影することはできないので、それ以外をご紹介です。

利用したカメラはRICOH GX-RのP10ユニットとS10ユニットです。

[撮影場所:薬師寺 露出時間:1/570秒 F値:5.1 レンズ焦点距離:5.1mm ISO感度:100]

本堂から講堂を見据えました。ミニチュアフィルタをかけています。

[撮影場所:薬師寺 露出時間:1/660秒 F値:4.3 レンズ焦点距離:8.7mm ISO感度:100]

ご本尊の薬師如来様と日光・月光菩薩像が座している本堂。

[撮影場所:薬師寺 露出時間:1/660秒 F値:9.6 レンズ焦点距離:6mm ISO感度:100]

この日のベストショット。「クロスプロセスフィルタ」の色合いが、逆光とベストマッチしました。

既にひと月経ったとはいえ、今年はいったい、どんなところでどんな写真が撮影できるのかが楽しみです。