iPhoneAIRに買い換えた際についでに買った充電器。

「安いから」「置くだけだし」思いながら買ったのはいいのですが

- 固定しないとずれる

- 確実に充電されない

などの問題点があり、それなら普通にUSBに挿すだけでいいのではという根源的な疑問にたどり着きました。

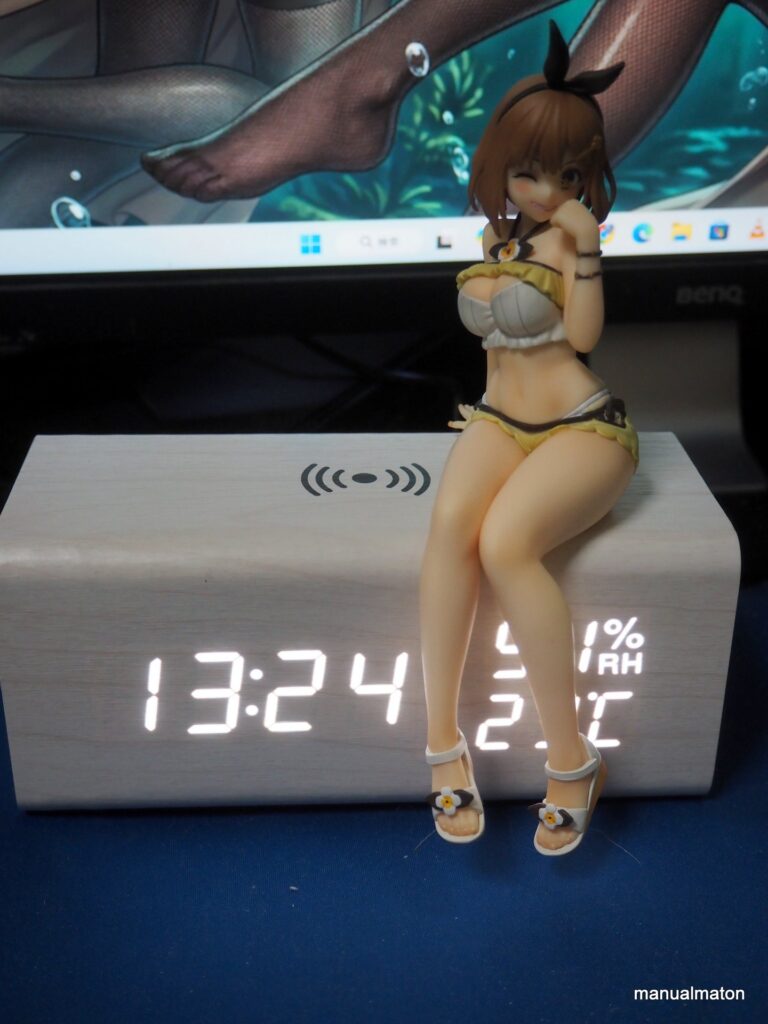

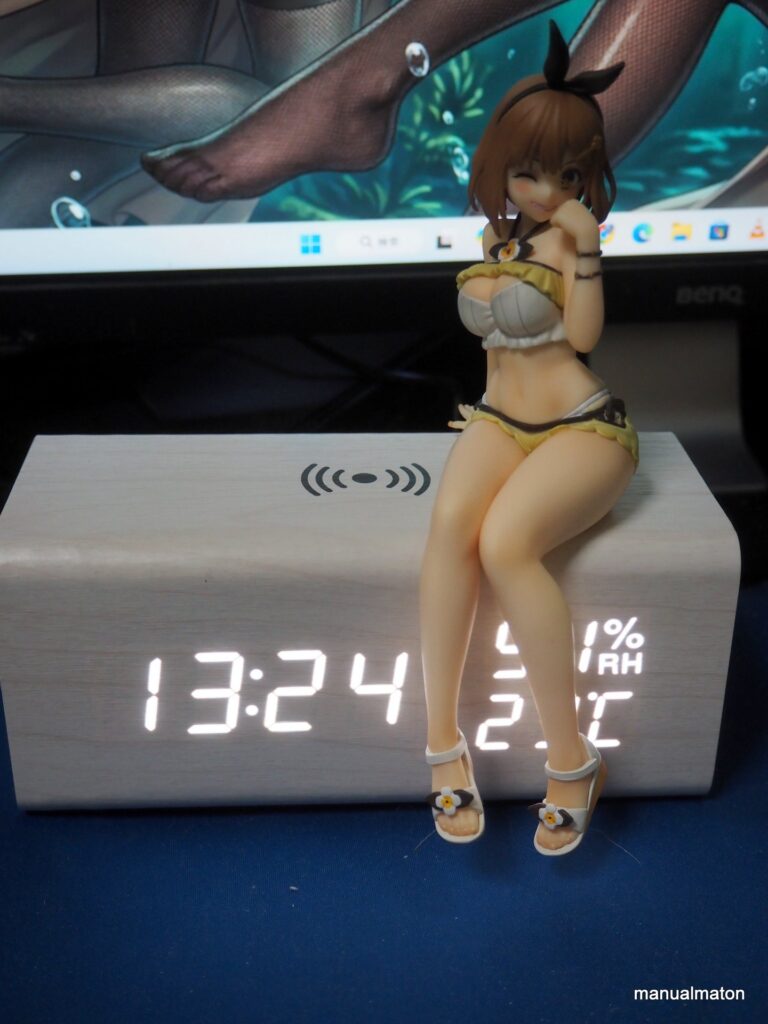

ニトリにて見つけた充電器つきの置き時計。

見た目はインテリアにも映えるモダンでシンプルなデジタル時計ですが

この置くだけ充電は、ずれようがないのが魅力。

「運用が大変ならば設計から変える」

のシンプルな答えでした。

iPhoneAIRに買い換えた際についでに買った充電器。

「安いから」「置くだけだし」思いながら買ったのはいいのですが

などの問題点があり、それなら普通にUSBに挿すだけでいいのではという根源的な疑問にたどり着きました。

ニトリにて見つけた充電器つきの置き時計。

見た目はインテリアにも映えるモダンでシンプルなデジタル時計ですが

この置くだけ充電は、ずれようがないのが魅力。

「運用が大変ならば設計から変える」

のシンプルな答えでした。

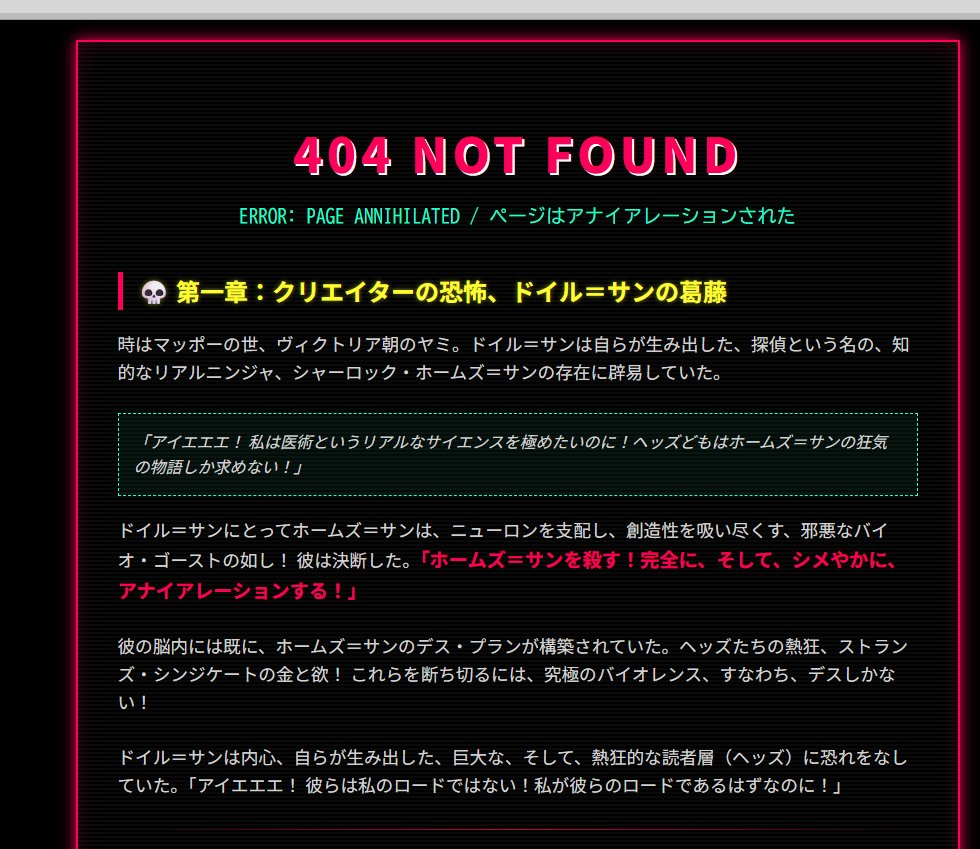

以前のこのページを更に差し替え。

/path/to/BookStack/resources/views/errors/の`404.blade.php`の内容を、

<!DOCTYPE html>

<html lang="ja">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>404 Not Found: The Final Problem</title>

<style>

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans+JP:wght@400;700;900&display=swap');

body {

background-color: #000000;

color: #d4d4d4;

font-family: 'Noto Sans JP', sans-serif;

margin: 0;

padding: 20px;

line-height: 1.6;

overflow-x: hidden;

}

.container {

max-width: 800px;

margin: 0 auto;

border: 2px solid #ff0055; /* Neon Pink Border */

box-shadow: 0 0 15px #ff0055, inset 0 0 20px rgba(255, 0, 85, 0.2);

padding: 40px;

position: relative;

background: repeating-linear-gradient(

0deg,

#0a0a0a,

#0a0a0a 2px,

#000000 2px,

#000000 4px

); /* Scanline effect */

}

h1 {

color: #ff0055;

font-size: 3rem;

text-align: center;

text-transform: uppercase;

text-shadow: 2px 2px 0px #ffffff;

margin-bottom: 10px;

letter-spacing: 0.1em;

font-weight: 900;

}

.sub-header {

color: #00ffcc; /* Cyber Green */

text-align: center;

font-size: 1.2rem;

margin-bottom: 40px;

font-family: monospace;

}

h2 {

color: #ffff00; /* Warning Yellow */

border-left: 5px solid #ff0055;

padding-left: 15px;

margin-top: 40px;

margin-bottom: 20px;

font-size: 1.5rem;

text-shadow: 0 0 5px rgba(255, 255, 0, 0.5);

}

p {

margin-bottom: 1.5em;

font-size: 1.1rem;

}

.shout {

color: #ff0055;

font-weight: bold;

font-size: 1.2rem;

}

.emphasis {

color: #00ffcc;

font-weight: bold;

}

.quote-box {

border: 1px dashed #00ffcc;

padding: 15px;

margin: 20px 0;

background-color: rgba(0, 255, 204, 0.05);

font-style: italic;

}

.footer-nav {

margin-top: 50px;

text-align: center;

border-top: 1px solid #333;

padding-top: 20px;

}

.btn {

display: inline-block;

background-color: #ff0055;

color: #000;

padding: 10px 25px;

text-decoration: none;

font-weight: bold;

font-size: 1.2rem;

border: 2px solid #fff;

transition: all 0.3s ease;

box-shadow: 5px 5px 0px #00ffcc;

transform: skew(-10deg);

}

.btn:hover {

background-color: #000;

color: #ff0055;

border-color: #ff0055;

box-shadow: 5px 5px 0px #fff;

transform: skew(-10deg) translate(-2px, -2px);

}

hr {

border: 0;

height: 1px;

background-image: linear-gradient(to right, rgba(0, 0, 0, 0), rgba(255, 0, 85, 0.75), rgba(0, 0, 0, 0));

margin: 30px 0;

}

/* Glitch Effect Animation for H1 */

@keyframes glitch {

2%, 64% { transform: translate(2px,0) skew(0deg); }

4%, 60% { transform: translate(-2px,0) skew(0deg); }

62% { transform: translate(0,0) skew(5deg); }

}

h1:hover {

animation: glitch 0.3s cubic-bezier(.25, .46, .45, .94) both infinite;

color: #00ffcc;

}

</style>

</head>

<body>

<div class="container">

<h1>404 Not Found</h1>

<div class="sub-header">ERROR: PAGE ANNIHILATED / ページはアナイアレーションされた</div>

<h2>💀 第一章:クリエイターの恐怖、ドイル=サンの葛藤</h2>

<p>時はマッポーの世、ヴィクトリア朝のヤミ。ドイル=サンは自らが生み出した、探偵という名の、知的なリアルニンジャ、シャーロック・ホームズ=サ

ンの存在に辟易していた。</p>

<div class="quote-box">

「アイエエエ! 私は医術というリアルなサイエンスを極めたいのに!ヘッズどもはホームズ=サンの狂気の物語しか求めない!」

</div>

<p>ドイル=サンにとってホームズ=サンは、ニューロンを支配し、創造性を吸い尽くす、邪悪なバイオ・ゴーストの如し! 彼は決断した。<span class="shout">「ホームズ=サンを殺す!完全に、そして、シメやかに、アナイアレーションする!」</span></p>

<p>彼の脳内には既に、ホームズ=サンのデス・プランが構築されていた。ヘッズたちの熱狂、ストランズ・シンジケートの金と欲! これらを断ち切るには、究極のバイオレンス、すなわち、デスしかない!</p>

<p>ドイル=サンは内心、自らが生み出した、巨大な、そして、熱狂的な読者層(ヘッズ)に恐れをなしていた。「アイエエエ! 彼らは私のロードではない!私が彼らのロードであるはずなのに!」</p>

<hr>

<h2>💥 第二章:ライヘンバッハのNRS! 滝壺のデス・ファイト</h2>

<p>場所はスイス。ライヘンバッハの滝!</p>

<p>ホームズ=サンの宿敵、モリアーティ=サンとの最終決戦。二人の、知的なリアルニンジャは激流の轟音の中で格闘!</p>

<p class="shout">「イヤーッ!」「グワーッ!」</p>

<p>ドイル=サンは冷静にペンを走らせる。二人の、そして、彼の分身の如き、ホームズ=サンは滝壺へと落ち、デス! 証拠は一切なし! 完全なアナイア

レーション!</p>

<p>ストランズ・マガジンに掲載されたこの物語を目撃した読者、すなわち、ヘッズたちは一斉にNRSを発動!</p>

<div class="quote-box">

「アイエエエエ! ホームズ=サンが死んだナンデ!?」

</div>

<p>彼らのリアリティは滝壺へと引きずり込まれた! ホームズ=サンは架空の存在ではない! 彼らの日々の、そして、生きるための精神的な支えであった

のだ!</p>

<p>ライヘンバッハの滝は単なる、景勝地ではなく、世界のニューロンが崩壊した地点となった。</p>

<hr>

<h2>🔥 第三章:IRCの大炎上! フジキドめいた絶望</h2>

<p>ドイル=サンは勝利を確信! 「これで私は自由だ!」</p>

<p>だが、彼の解放の喜びは一瞬で砕かれる! ヘッズたちの狂気がドイル=サンの私生活を襲ったのだ!</p>

<p>電報、手紙、そして、ストランズ・シンジケートからの緊急のIRC通信がドイル=サンの屋敷を包囲! これぞIRCの大炎上!</p>

<div class="quote-box">

「貴様の殺意、許さん!」「ホームズを戻せ!」「私はドイルのロードをやめる!」

</div>

<p>女性のヘッズたちは喪章を付け、ストリートでデモ! マガジンの発行部数は暴落! ドイル=サンは現実のニンジャに襲われるが如く、四方八方からヘ

ッズの狂気に晒された!</p>

<p>ドイル=サンは悟る。自らの手で生み出した、この物語の世界に囚われていることを!</p>

<p>これはまるでニンジャスレイヤー、フジキド・ケンジ=サンの如し! 家族を殺され、復讐のソウルに憑依され、望まぬ、そして、終わりの見えない、デス・ファイトの世界に引きずり込まれた!</p>

<p>ドイル=サンも同じ! 望まぬ、そして、辞めることの許されない、クリエイターとしてのデス・ゲームに囚われたのだ!</p>

<hr>

<h2>✨ 第四章:奇跡の生還! 読者の要求がニューロンを支配</h2>

<p>ドイル=サンに選択肢はなかった。ホームズ=サンを殺すことで得た「自由」は幻想! 彼のリアリティはヘッズたちの狂気によって完全に、そして、シメやかに支配されていた。</p>

<p class="emphasis">「奇跡の生還、これしか策なし!」</p>

<p>10年の沈黙を経て、ドイル=サンは筆を執る。「空き家の冒険」!</p>

<p><span class="shout">ゴウランガ!</span> ホームズ=サンは生存していた! モリアーティ=サンとの格闘の後、奇跡的に生還し、三年の間、世界のヤミで潜伏していたという狂気的な筋書き!</p>

<p>読者、すなわち、ヘッズたちは歓喜! NRSは修復され、IRCの炎上は鎮火!</p>

<p>ドイル=サンは再び、ホームズ=サンの物語を書き続けるという運命に逆戻り。フジキド=サンがニンジャをスレイする宿命から逃れられない如く、ド

イル=サンもホームズ=サンという知的なリアルニンジャの物語を書き続けるという宿命から逃れられなかったのだ!</p>

<p>クリエイターとヘッズの関係が逆転した、アリエナイ・インシデント! これぞフィクションを超えた、リアルな、そして、ゴウランガな史実! <span class="shout">スゴイ!</span></p>

<div class="footer-nav">

<p>このリアル・ニンジャ・ゴトの文学的事件をさらに掘り下げるか? それとも、次の恐るべき史実を所望か?</p>

<a href="/" class="btn">トップページへ戻る</a>

</div>

</div>

</body>

</html>

に置き換え。

のような、マッポーめいた文章にしました。

この手の、遊び心を発揮できるというのは本当に自サイトの強みです。

過去記事の

を改めて書いたものになります。

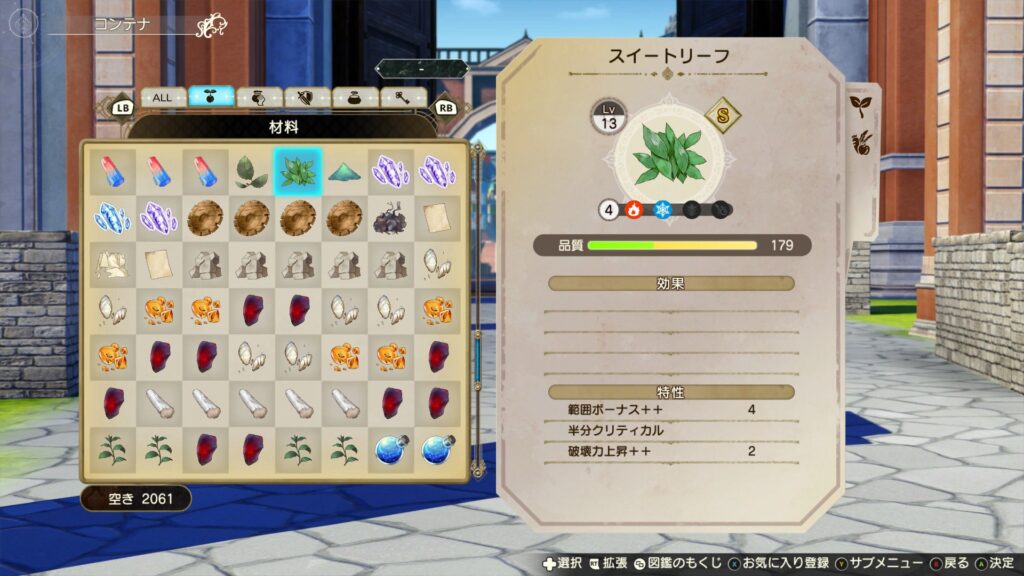

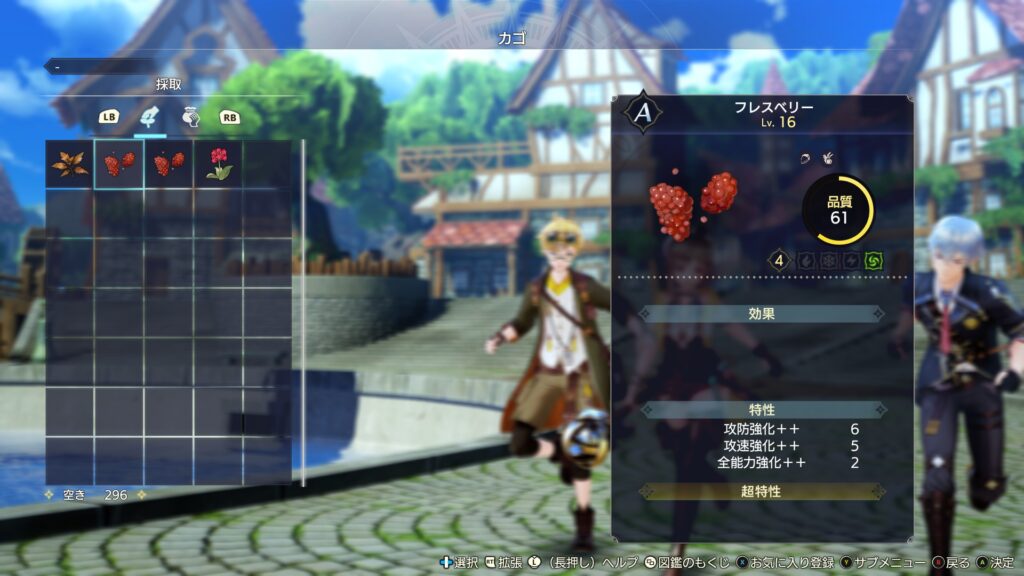

すごくさっくり言うと

「素材(調合アイテム含む)にあり、調合するアイテムに付与するもの」

です。

など、プラスの効果を与えます。

一例を見てみましょう。

この武器「ノクターナルレリック」は特性を持たせる前のステータスは

となっていますが、ここに

を付与します。

とステータスアップしていることが分かります。

特性の多くはレベル制を採用しており、レベルが高ければ高いほどその恩恵に与れます。

このレベルは調合時に加算されます。

先の「全能力強化++ Lv.3」と「全能力強化++ Lv.10」を持つ素材を調合することで「全能力強化++ Lv.13」となるという足し算。

しかし、大概の素材は特性レベルがそれほどありません。なので、「調合による特性のレベルアップ」を行っていきます。

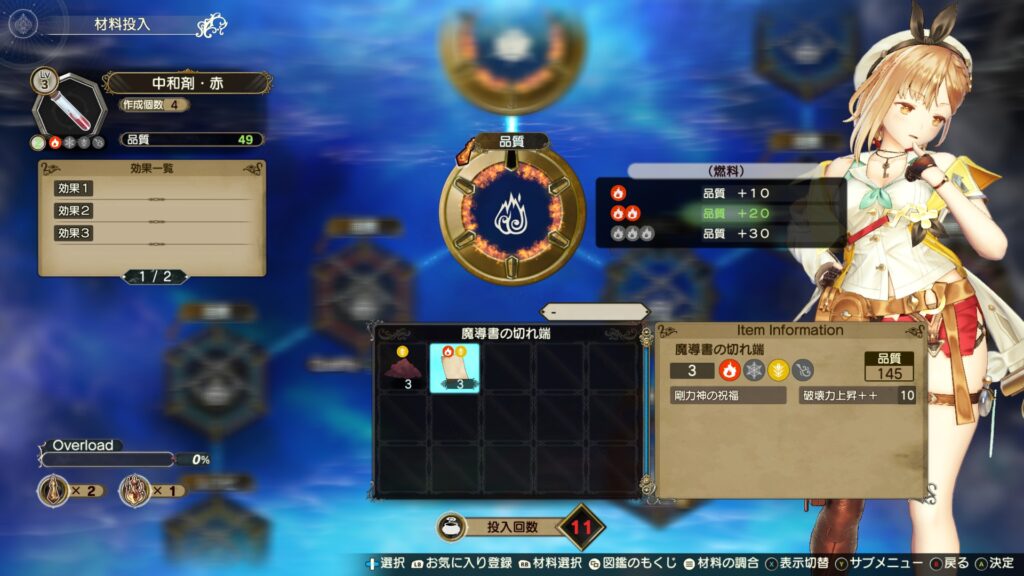

この特性レベルアップのキーとなるのが中和剤。4色(赤・青・黄・緑)とある中で、一番分かりやすい赤を見てみましょう。

中和剤のマテリアル環(素材を入れるスロット)には火薬を入れるよう指示されています。

その先のマテリアル環には「(火薬)付与」の言葉があります。

つまり、

ことで、このレベルアップが達成できます。

破壊力上昇++ を絞り込みで検索。

破壊力上昇 ++ Lv.10を持つ素材が見つかりましたので、これを投入。

回復力上昇++ 等も入れていきます。

いざ、特性を選ぶ段で

3つある特性のうち

がロックされていることが分かります。これは、

マテリアル環の「特性枠」が活性化されていないためです。いくらいい特性を持たせても、「特性枠」を活性化させないと上記のループは意味を成しません。

そうした上で活性化させ、特性を選択させます。このレベルアップの「ループ」の基本となる中和剤が完成。

こうしてできた中和剤は基本的に4つほど。この「4つ」というのがポイントです。

再び調合メニューから「中和剤・赤」を選択して、火薬のスロットに、上述した基本となる中和剤をいれます。

左上の特性枠には

となっています。この段階でループが完成。あとは、レベルの上限になるまでこのループを達成させます。

最初のレベルが1であっても、

1 → 4 → 16 → 64...

といった具合で飛躍的に上がっていきます。

こうしてできあがった中和剤・赤が

となります。

また、中和剤・赤の効果の一つに(燃料)付与もあるため、

火薬や燃料を必要とする他の素材へと転用が可能です。

※全ての効果を活性化させた場合です。

が付与されます。「花」のスロットに中和剤・青を入れることでループを行えます。

が付与されます。「鉱石」のスロットに中和剤・黄を入れることでループを行えます。

が付与されます。「木材」のスロットに中和剤・緑を入れることでループを行えます。

これらの中和剤ループを念頭に置いておくだけでも、本作の攻略の難易度は大きく変わります。

この中和剤ループはタイトルで示したとおり『ライザのアトリエ』2と3で使えるメカニズムです。

『ライザのアトリエ』では、

『ゼッテル』によるループを挟みます。

『ライザのアトリエ3』のシステムであり、既存の3つの特性の他につけられる特別な特性です。

など、いずれも強力なものばかり。

ただし、これには「素材からしか引き継がれない」という制約があります。

つまり、超特性を付与した調合素材(宝石やインゴットなど)は調合素材から引き継がれないので、地道に素材集めをします。

筆者がクリアした中で「これは使い勝手がある」というもの。

これに関しては、超特性「ソードマスター」を持つ素材を投入した後、武器のイラストの所にアイコンが出ればOKです。

これに関しては、「他の超特性と競合可能」という特殊な仕様です。

にこのソードマスターを付与した武器を納品することが実績解除の一つとなっています。序盤からこの素材をチェックしておきましょう。

制度や画面性勢力が向上したNanobanana 3.0。その検証です。

臨場感はこの時点でもかなりあります。

なんと、基本が横長画像。

見てお分かりのように、よりリアルなライブ感が足され、魔法のエフェクトもたされています。

では、この4つのGeminiで

生成された4人のライブシーン。これを「1つのライブ会場で演奏させる」というのを指示してみます。

と、恐るべき制度での合成がありました。

ここまで進化したGoogleAIの力に改めて驚嘆です。

以前のシェルスクリプト、メモリとCPU使用率を見るスクリプトを改修しました。

#!/bin/bash

# スクリプト名: top_procs.sh

# 説明: システム全体の負荷状況と、CPU/メモリ使用率が高い上位プロセスを表示します。

# 表示するプロセス数の設定

TOP_N=5

# ヘルプ表示関数

show_help() {

echo "--- プロセス監視スクリプト ---"

echo "このスクリプトは、システム全体の負荷状況(CPU/メモリ/LoadAvg)と、"

echo "リソース消費が多い上位${TOP_N}つのプロセスを表示します。"

echo ""

echo "使用方法: $0 [オプション]"

echo ""

echo "オプション:"

echo " -c : CPU使用率 (%\$CPU) の高い上位${TOP_N}つのプロセスを表示します。"

echo " -m : メモリ使用率 (%\$MEM) の高い上位${TOP_N}つのプロセスを表示します。"

echo " -a : CPUとメモリの両方の上位${TOP_N}つのプロセスを表示します。(引数なしと同じ)"

echo " -h : このヘルプを表示します。"

echo ""

echo "出力形式: 割合(%) PID COMMAND"

echo "-----------------------------------------"

}

# システム全体のリソース状況表示関数

show_system_summary() {

echo "--- システム稼働状況 ---"

# 1. Load Average (uptimeコマンドから抽出)

# 出力例: 16:45:23 up 10 days, ... load average: 0.05, 0.03, 0.01

local load_avg=$(uptime | awk -F'load average:' '{ print $2 }' | xargs)

echo "Load Average : $load_avg"

# 2. CPU使用率 (vmstatコマンドから直近1秒の状態を取得)

# vmstat 1 2 の2行目(最新の状態)を取得し、アイドル率($15)を100から引く

if command -v vmstat >/dev/null 2>&1; then

local cpu_idle=$(vmstat 1 2 | tail -1 | awk '{print $15}')

local cpu_usage=$((100 - cpu_idle))

echo "CPU Usage : ${cpu_usage}%"

else

echo "CPU Usage : (vmstatコマンドが見つかりません)"

fi

# 3. メモリ使用率 (freeコマンドから計算)

# free -m の出力を解析

if command -v free >/dev/null 2>&1; then

local mem_info=$(free -m | grep Mem:)

local mem_total=$(echo "$mem_info" | awk '{print $2}')

local mem_used=$(echo "$mem_info" | awk '{print $3}')

# awkで浮動小数点計算

local mem_pct=$(awk "BEGIN {printf \"%.1f\", ${mem_used}/${mem_total}*100}")

echo "Memory Usage : ${mem_pct}% (${mem_used}MB / ${mem_total}MB)"

else

echo "Memory Usage : (freeコマンドが見つかりません)"

fi

echo "------------------------"

}

# プロセス情報表示関数

# 引数1: ソート対象 (CPU/MEM)

# 引数2: ソートフィールド番号 (ps auxの3番目か4番目)

# 引数3: タイトル

show_top_procs() {

local type=$1

local field=$2

local title=$3

echo ""

echo "--- ${title} (上位 ${TOP_N} プロセス) ---"

echo " %${type} PID COMMAND"

echo "-----------------------------------------"

ps aux |

# ヘッダー行をスキップ

tail -n +2 |

# 指定フィールド (CPU:%3, MEM:%4) で降順ソート

sort -k ${field} -r |

# 上位N行を抽出

head -n ${TOP_N} |

# PID ($2)、割合 ($field)、COMMAND ($11以降) を整形して表示

awk -v field="${field}" '{

cmd="";

for(i=11;i<=NF;i++){

cmd=cmd" "$i

};

# $fieldには$3(%CPU)または$4(%MEM)の値が入る

printf "%6.2f%% %6s %s\n", $field, $2, cmd

}'

}

# メインロジック

# まずシステム全体のサマリーを表示 (ヘルプ以外の場合)

if [ "$1" != "-h" ]; then

show_system_summary

fi

if [ "$#" -eq 0 ] || [ "$1" == "-a" ]; then

# 引数なし、または -a の場合 (全て表示)

show_top_procs "CPU" 3 "CPU使用率"

show_top_procs "MEM" 4 "メモリ使用率"

elif [ "$1" == "-c" ]; then

# -c の場合 (CPUのみ)

show_top_procs "CPU" 3 "CPU使用率"

elif [ "$1" == "-m" ]; then

# -m の場合 (メモリのみ)

show_top_procs "MEM" 4 "メモリ使用率"

elif [ "$1" == "-h" ]; then

# -h の場合 (ヘルプ)

show_help

else

# 不正な引数の場合

echo "不正なオプションです: $1" >&2

show_help

exit 1

fi

あとはこれに

chmod +x top-proc.shで実行権を付与します。

./top-proc.sh

--- システム稼働状況 ---

Load Average : 1.30, 1.40, 1.32

CPU Usage : 23%

Memory Usage : 60.5% (3583MB / 5920MB)

------------------------

--- CPU使用率 (上位 5 プロセス) ---

%CPU PID COMMAND

-----------------------------------------

52.10% 12345 ruby_app_server: /var/www/webapp1 (production)

9.40% 1086 /usr/sbin/database_server [...]

3.80% 42162 /usr/sbin/web_server -k start

1.50% 42161 /usr/sbin/web_server -k start

0.90% 7978 nodejs_process /path/to/nodejs_app/server.js

--- メモリ使用率 (上位 5 プロセス) ---

%MEM PID COMMAND

-----------------------------------------

13.10% 1984 /usr/bin/java -Xms256m -Xmx256m [...] search_engine -Des.path.home=/usr/share/search_engine [...]

10.00% 1086 /usr/sbin/database_server [...]

7.50% 12345 ruby_app_server: /var/www/webapp1 (production)

3.90% 78630 ruby_app_server: /var/www/webapp2 (production)

3.80% 76583 ruby_app_server: /var/www/webapp3 (production)と出てきます。

として、より現実値に近づけています。

sudo ln -sf /path/to/script/top-procs.sh /usr/local/bin/top-procs

として、どこからでもコマンドを呼び出せるようにしておくといいでしょう。(スクリプトの場所は自分がこれを保存した絶対パスを指定してください)

既にコマンド化している場合は、このスクリプトを差し替えるだけでOKです。

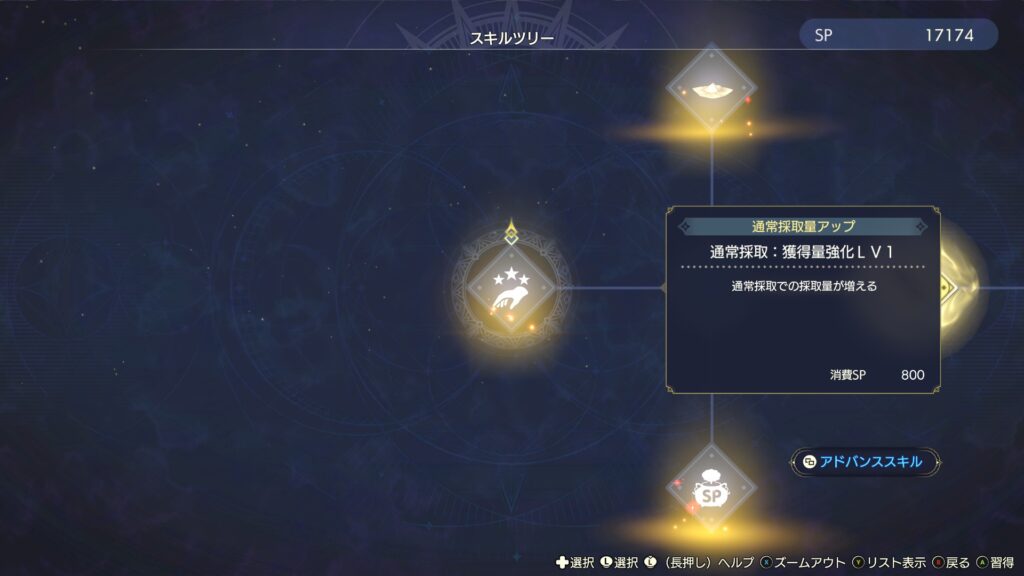

SPが最大17000からスタートする『ライザのアトリエ3DX』。

その恩恵のすごさを紹介。

質のいい素材をバンバン入れられることにより、素材の質、それに伴うSPボーナスも増えていきます。

序盤、4人での冒険の時点で、リビルドLv.99まで到達。

これによりゴルドテリオンも調合。

薪割り斧から順調に調合していき

ゴールデンアックスを調合。

これにより、最初の状態で、最上位の採取道具が手に入りました。

いわゆるまとめです。

『ライザのアトリエトリロジーDX』が出たことで、ライザ3をやってみたいという方はいるかと思います。

また、自分への思い興しとしてこの記事を記します。

完全なるリンク集です。

シリーズのキモでもある

の「採取」にフォーカスした記事。

の全ては「最序盤(アガーテにグラスビーンズを届ける前)」から理論的に可能です。ファストトラベル解禁後にやっておくことをオススメします。

「調合」は戦闘と探索を劇的に楽にします。その中の「特性」は最初の中和剤でどうとでもなります。

逆に言うと「中和剤」1つを満足に作れないと、後の調合で躓きます。

実績にも関わる全てのランドマークを見つける。その中のクーケン島周辺エリアに関しては「エメラルドバンド」を使う必要があります。

採取する素材の関係、クレリア地方についてからのスタートとなりますが:

で理論上は可能。そして、シリーズを持っている方のスタートダッシュ特典は、この理論を縮めることが可能です。

初見プレイヤーはここが躓くポイントです。

などゲームの選択肢が広くなった分、迷いも出てきます。その一助となります。

これは割と修羅の道です。たとえスタートダッシュ特典でも「理論上はできるがやろうとはしない」コアなファン向けの記事です。

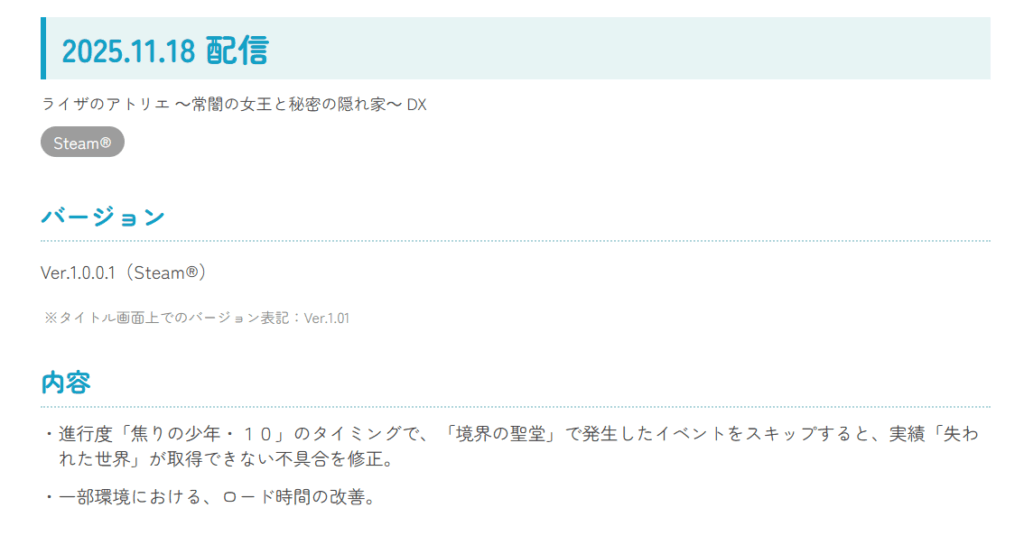

2025/11/13にリリースされた『ライザのアトリエトリロジーDX』の『ライザのアトリエDX』。

壊滅的なロードの遅さは改善されていました。

https://atelier.games/secretdx/jp/update

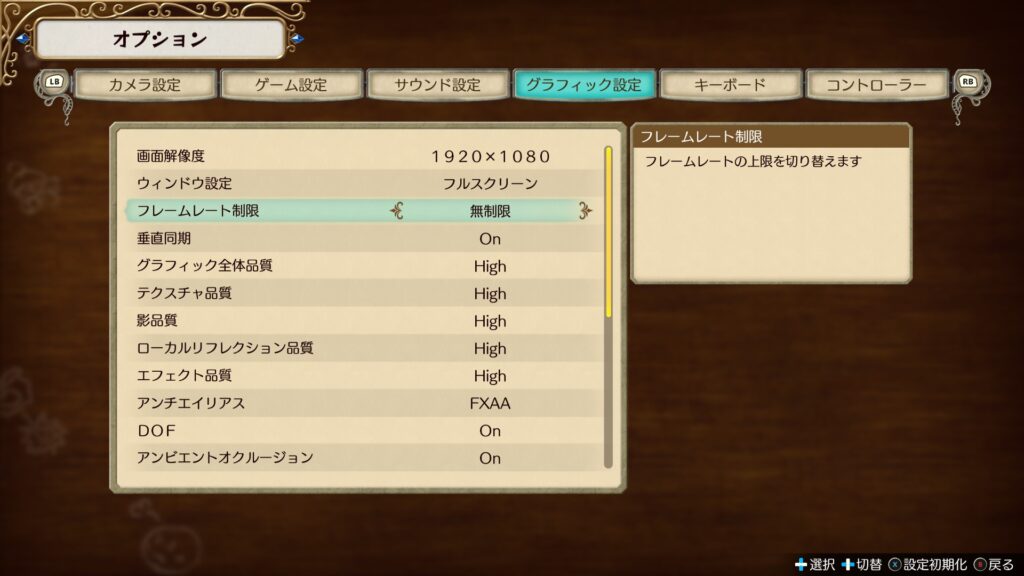

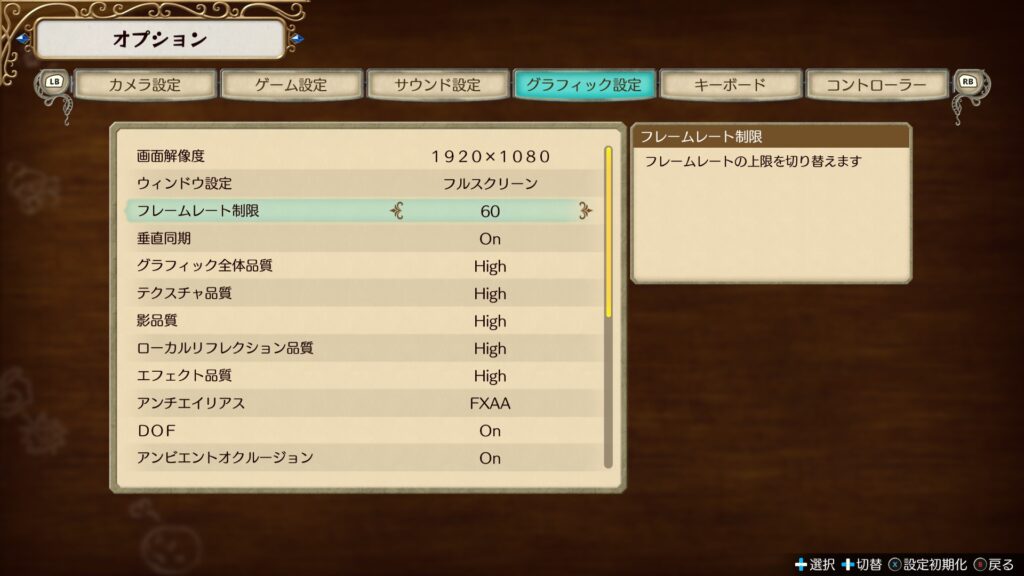

アップデート後、

オプション→グラフィック設定→フレームレート制限を「無制限」から

60に変更。

この後、ワークアラウンドによって「PS3ぐらいのロード時間」から「これぞDX」というぐらいまで見違えました。

よって、こちらの記事は取り下げます。

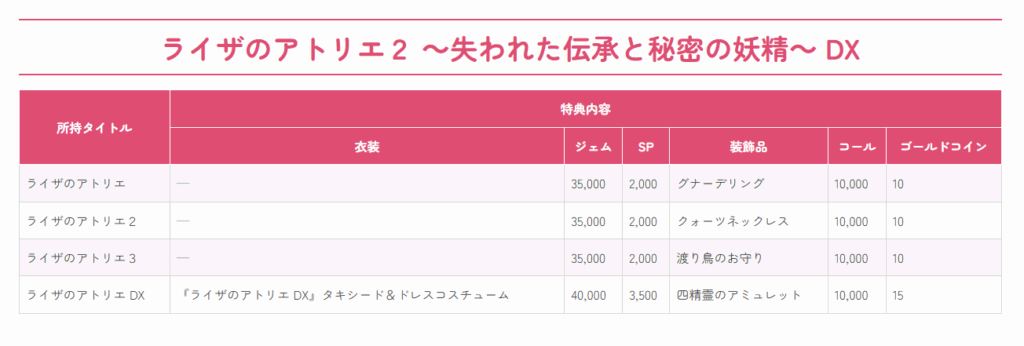

こちらのセーブデータ連動特典による大盤振る舞いの特典を大きく受けられるのが

『ライザのアトリエ3DX』です。

ライザのアトリエ2は品質上限アップや特定の採取道具などはある程度シナリオを進める必要がありましたが

「ほぼ全てのスキルツリーがフルオープン」という仕様になっているため、

を通しで買い、更に今回のトリロジーも購入しているというファンにとっては

17,000のSPでスタート。

これがどれほどの意味を持つかを説明します。

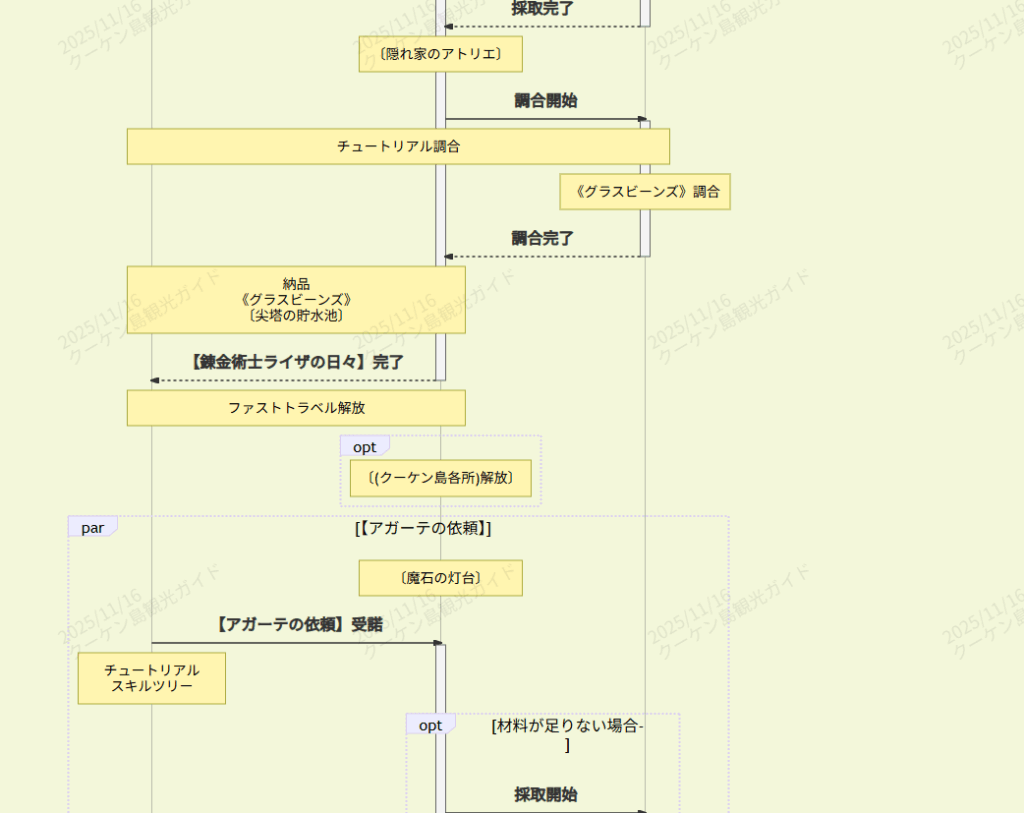

※リンク先はストーリーの流れ全てを記しています。(重大なネタバレは避けていますが)

https://atelier.reisalin.com/issues/246

「アガーテの依頼」受諾後のチュートリアルのスキルツリー後。

計算通り、17000ものスキルツリーによって

通常採取:獲得量強化Lv1.から始まり

メディカパウダーを解放。

エメラルドバンド経由で

通常採取Lv.2を解放してもまだ余裕があります。

通常採取Lv.3も上げます。

杖採取Lv.2→Lv.3を上げます。

スキルツリーの上、投入回数増加等もアップ。

品質上限突破:500。この辺りで流石にSPが5000を切りましたが

投入回数+2まで伸ばせます。

最後に獲得SP+10%を解放しました。

最序盤、クーケン島とアトリエ周辺のみから

などの最後まで使う特性が得られます。

全属性を付与した中和剤を作る

ゼッテルによる中和剤の統合も自由

と、かなりのやりたい放題になっていました。

そして、なぜ、筆者がこれに感動しているかというと、ライザ2/3は「極端な成長曲線を描く超・超拡大再生産だから」に尽きます。

終盤であればあるほどSPは溜まりやすく、上質なアイテムを調合することができます。

しかし、逆を言えば「序盤のSPは溜まらず、低品質なアイテムを作ることしかできない」になります。

これが、今回のSP大幅獲得により「成長曲線のスピード」が極めて速くなりました。

なので、ライザDXの不具合報告とは全く違う「本シリーズを追いかけているファンにとっては」いいボーナスとなった次第です。

こちらに既に記しています。

先に述べた『ライザのアトリエDX』の不具合(壊滅的なロードの遅さ)はゲームの進行を阻害する深刻な不具合でした。

しかし、『ライザのアトリエ2DX』における仕様の大盤振る舞いはゲームの進行を「進めすぎる」ものかと思います。

ストレートに言うと「SP10,000でスタートする」です。

10,000となっています。

500スタート。

この、余りにも大盤振る舞いな(500→10000)は何か裏があるのか、バグがあるのかを調査しましたが「全くの正常な仕様」でした。

公式サイトにはこうあります。

https://atelier.games/secretdx/jp/products/index_standard.html

オリジナル版や『秘密DX』各タイトルのシステムデータがあると、セーブデータ連動特典が取得可能! 序盤の冒険に役立つアイテムが手に入る!

この内容は、筆者は衣装だけと見間違えていましたが……

ここの「SP」の欄を見落としていました。

この合計は9,500。そして、前述した「初期SP:500」が加わると合計は10,000。つじつまが合います。

ちなみにライザのアトリエ3の場合は……

で、追加SPが17,000というこれまた桁違いの数字

いくら何でもこれは大盤振る舞い過ぎるのではと思いましたが:

という当たり前の感覚が抜けていました。

なので、一種の「強くてニューゲーム」状態を「原作プレイ済みへのお礼」というメーカーからのメッセージだと受け取ります。

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén