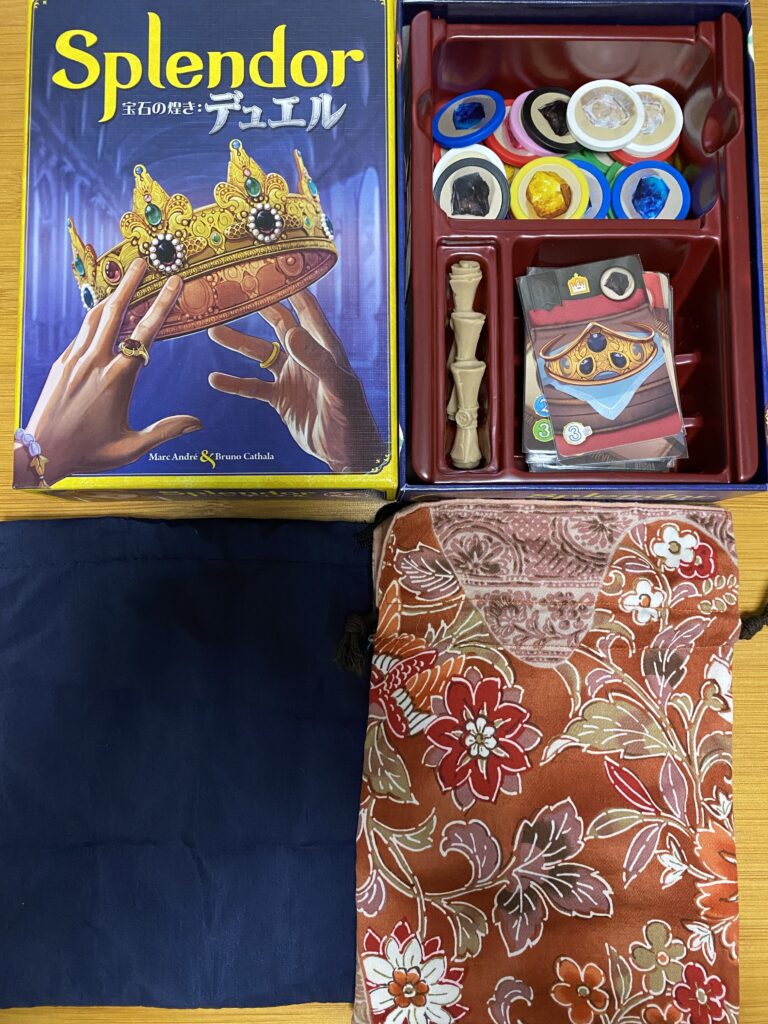

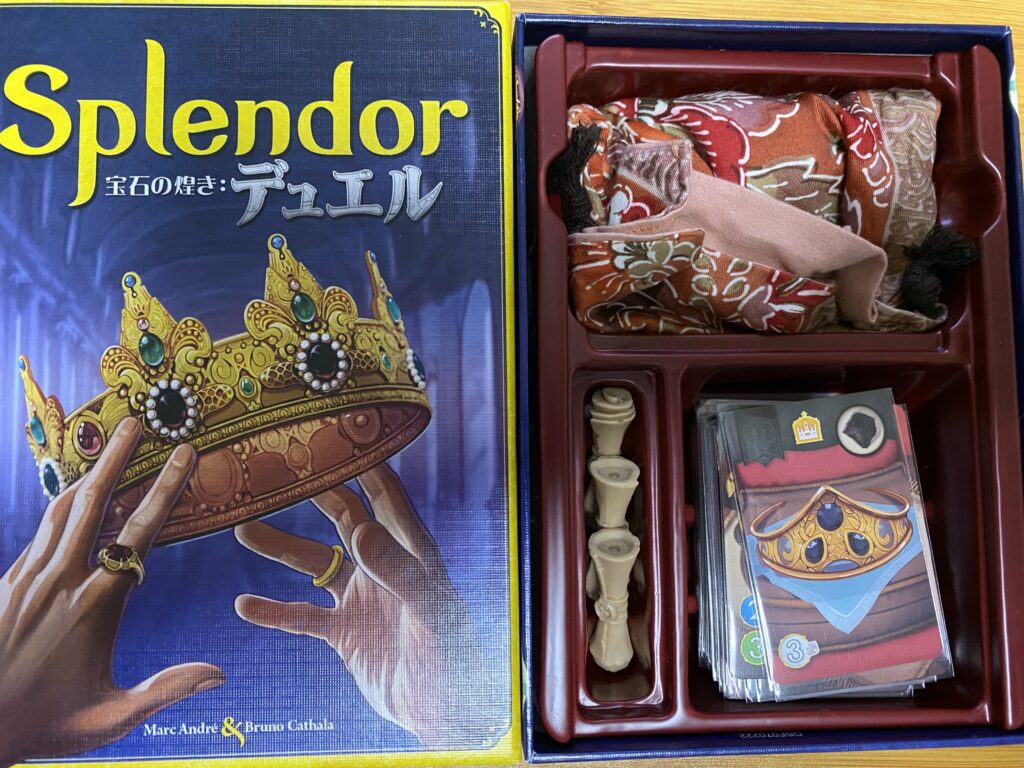

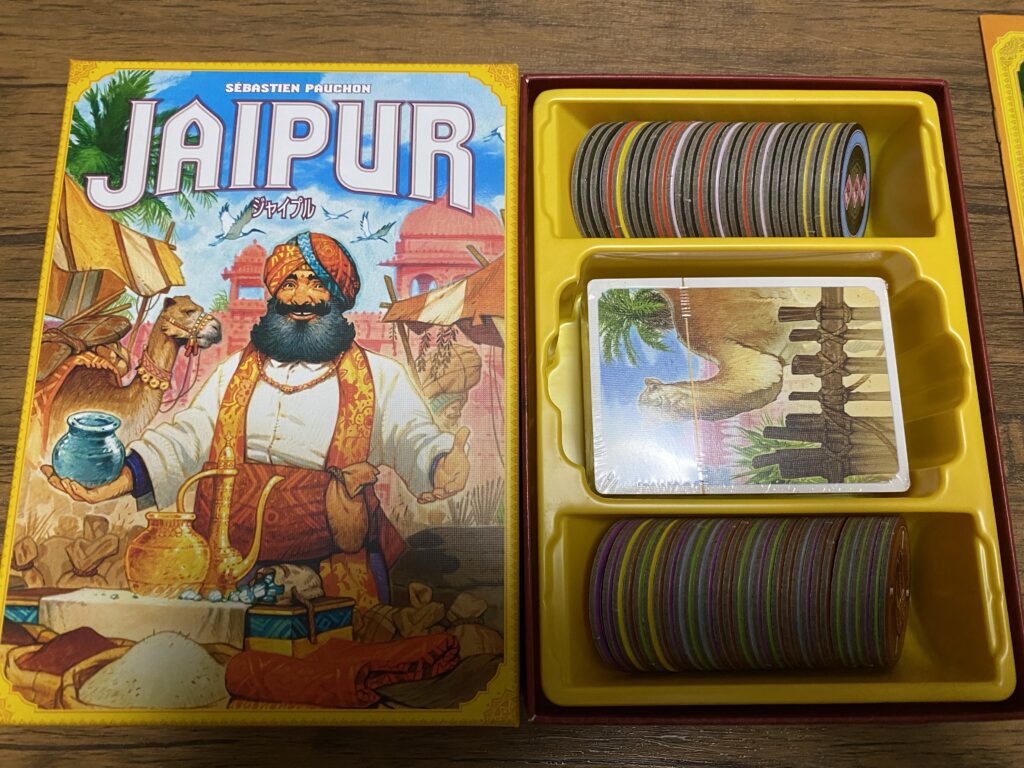

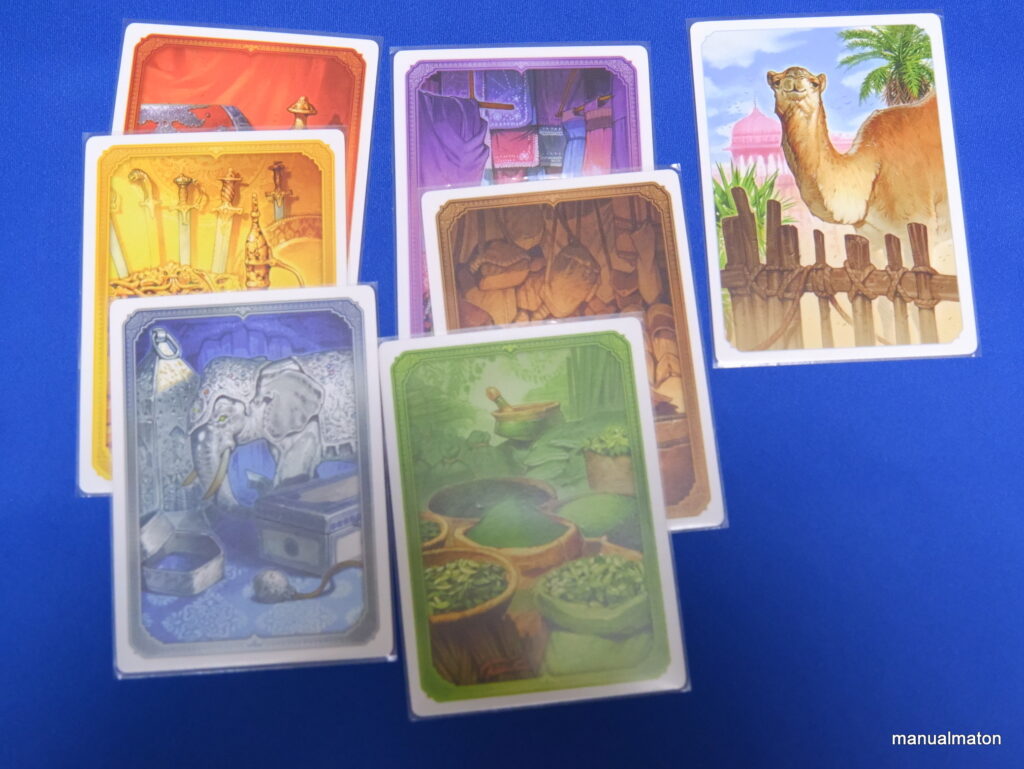

2人用ボードゲーム『ジャイプル』に以下のソロバリアントがあったのでご紹介です。

対人戦よりも

- 確率計算

- リスク予知ならびにリスク判断

- 慎重な手札管理

が求められるシビアでタイトなバリアントとなっています。

参考:

https://thesoloboardgamer.com/jaipur-solo-variant/

ソロ概要

このソロバリアントではボットとしのぎを削り合います。ボットは定められたアクションに従った行動を取ります。

ボットの特徴

以下が通常と異なります。

- ボットは手札を持ちません。

- ボットは商品カードを獲得/交換しません。(代わりに市場にあるカードを捨てます)

- ボットは家畜(ラクダ)を獲得しますが交換を行いません。

- ラウンドが終了して得点計算時、ボットは「あなた(プレイヤー)がこのラウンドで獲得しなかった全ての商品トークン」を受け取り、それらをボットの得点に加えます。

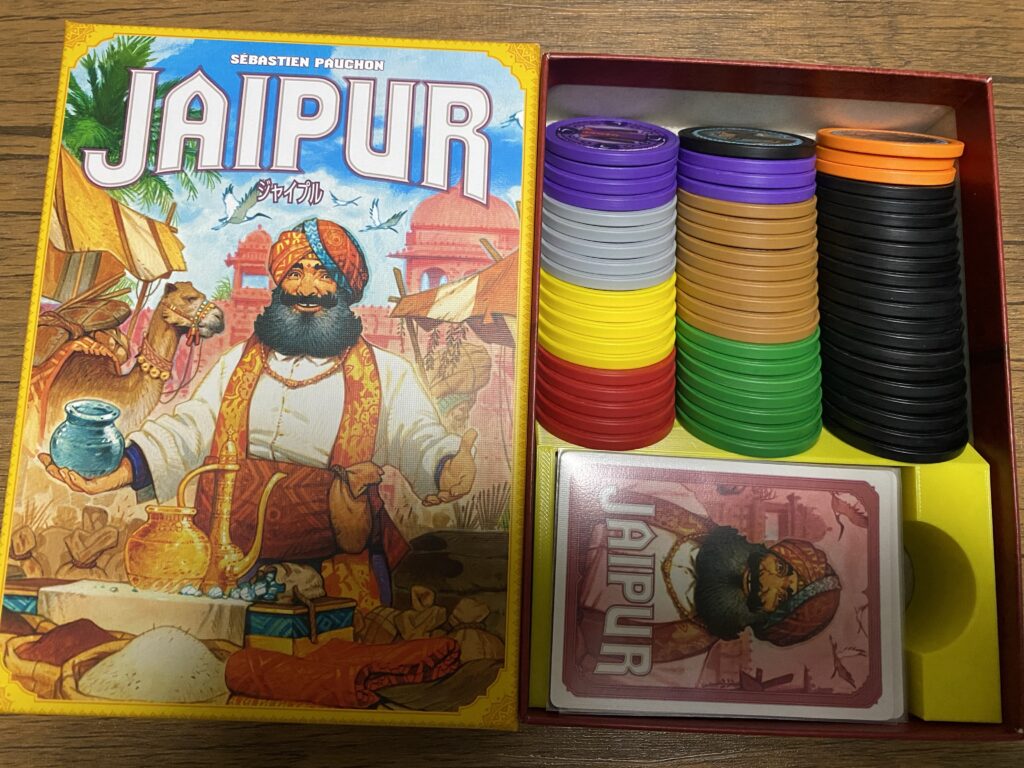

ソロバリアント時のセットアップ準備

- 山札から全ての商品カード(レッドダイヤ/金/銀/絹/スパイス/革)と家畜カードを各1枚抜き出して裏向きでシャッフルします。これがボットのアクションデッキとなります。

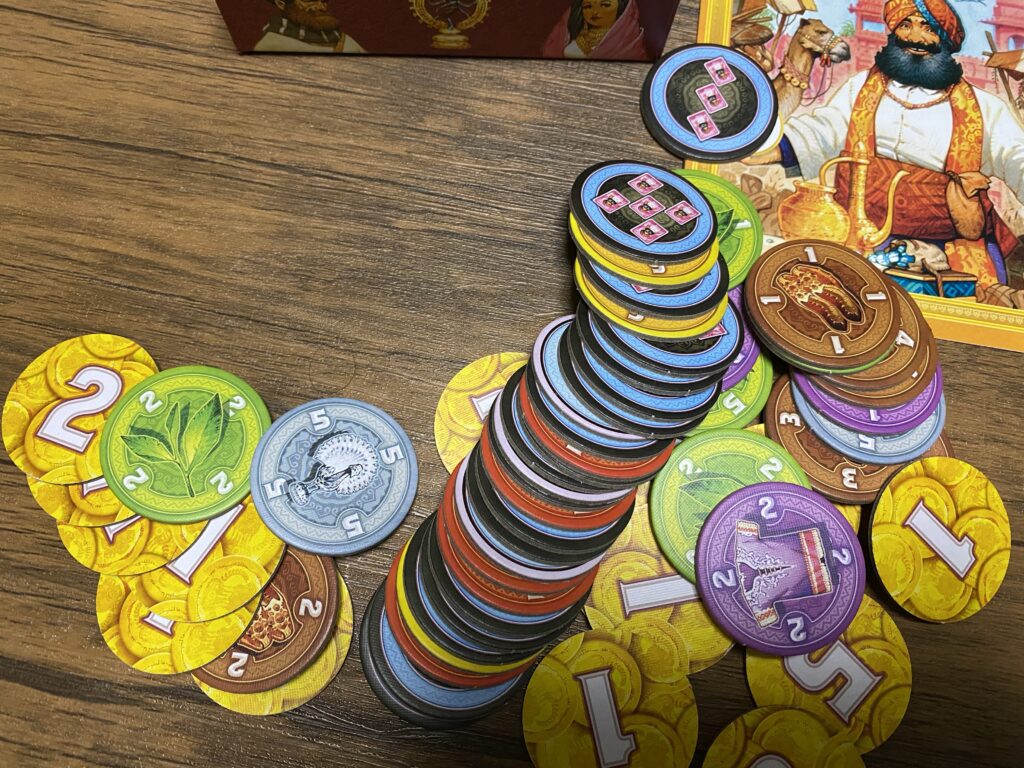

- それ以外は通常のゲームと同じです。商品トークンを降順に並び替え、ボーナストークンを3/4/5に分けてランダムに裏向きで並び替え、威信トークンとラクダトークンを脇に置きます。

- 山札からラクダカード3枚を抜き出して市場に並べ、再度山札をシャッフルします。

- プレイヤーは5枚カードを引きます。この時、手札にラクダがいたらそれらを家畜置き場に置きます。

- 山札の上からカード2枚を公開し、市場に加えます。

- アクションデッキは裏向きのまま、他のカードと混ざらないよう、適当な位置に置きます。

- 第1ラウンドはプレイヤーの先攻で始まります。

ゲーム進行

プレイヤーのアクション

通常のゲームと全く同じです。

- 商品カード1枚を市場から獲得する

- 市場にある全ての家畜を引き取る

- 手札/家畜2枚以上と市場のカードを交換する

- 手札の商品1種類を売却してそれに応じた商品トークンを獲得する

上記いずれかを行ったら必要に応じて市場のカードが5枚になるように補充しボットに手番を渡します。

※通常のゲームと同じく手札7枚制限を忘れないようにしてください。

ボットのアクション

ボットの基本動作

- 適当な位置に置いたアクションデッキを上から1枚めくって公開します。この時に出てきた商品に応じたアクションを行います。

- アクションを行ったら、(市場にカードを補充して)プレイヤーに手番が移ります。

- これ以降、ボットに手番が渡った場合、同じようにデッキの一番上のカードを公開してアクションを行っていきます。

基本1:公開した商品カードと同じものが市場に存在しない場合

- 公開した商品のトークン1枚をボットに渡します。(通常と同じように、ストックにある一番高い価値のトークンです)

基本2:公開した商品カードと同じものが市場に存在する場合

- 公開した商品と一致した市場のカード全てを捨て札にします。

- ※ボットがこのアクションを実行した場合、ボットは商品トークンを獲得しません※

- 捨てたカードが3/4/5枚の場合、これに相当するボーナストークンを裏向きのままボットに渡します。(ラウンド終了まで伏せておきます)

基本3:公開したカードが家畜(ラクダ)だった場合

- 市場に家畜がある:それら全ての家畜をボットの家畜置き場に置きます。(これらのカードはラウンド終了時のボーナスで参照します)

- 市場に家畜がない:後述する「ボットの好み」に合わせ、市場に存在する一番高い価値の「商品カード」1枚を捨て札にします。

ボットの例外動作

基本動作に沿わない動きが時々出てくるので、それらを明確化します。

例外1:ボットのアクションデッキが無くなった

ボットの手番終了時にボットのアクションデッキが尽きた場合は順番を並び替えずに裏向きにして次のアクションデッキとします。

例)

ボットは

革 → レッドダイヤ → 家畜 → 銀 → スパイス → 絹 → 金

の順番でカードを公開しました。次以降のアクションも同じく「革」から始まって「金」で終わるよう、裏向きにしてアクションデッキを作ります。

例外2: 公開した商品カードと同じものが市場に存在せず、その商品トークンがない場合

この場合、後述する「ボットの好み」に合わせ、市場に存在する一番高い価値の商品カードを捨て札にします。

例)

ボットは市場にないレッドダイヤを公開したが、レッドダイヤのトークンは尽きた。

市場は 銀 / 革 / スパイス / スパイス / ラクダ が並んでいる。ボットの好みが一番高いのは銀なので、これを捨て札にした。

ボットの好み

カードを破棄する場合の優先順位は次の通りです。

↑優先順位が高い↑

- レッドダイヤ

- 金

- 銀

- 絹

- スパイス

- 革

- 家畜

↓優先順位が低い↓

ラウンド終了と得点計算

ラウンド終了判定

通常のゲームと同じです。各手番終了時、

- 商品トークン3種が尽きた

- 山札が尽きた

のどちらかでラウンドは終了し得点計算に入ります。

得点計算

- 得点計算前、ボットは「プレイヤーが獲得しなかった全ての商品トークン(ボーナストークンを除く)」を受け取ります。

- 家畜置き場にある家畜を参照し、ボットの方が家畜の数が多い場合、ボットはそのボーナスも受け取ります。

- ラウンド中にボットが獲得したトークン(ボーナストークン含む)

- プレイヤーが獲得しなかった全ての商品トークン

を公開し、その合計点がボットの点数です。

プレイヤーの得点は通常のゲームと同じです。合計値が高い方がラウンドの勝者となり、威信トークンを受け取ります。

次ラウンドの準備とゲーム終了判定

- ラウンドの勝者が次ラウンドの後攻です。

- 同じようにチップを市場に並び替え、市場や手札を用意します。

- ボットのアクションデッキは内容はそのままに裏向きにシャッフルします。

- ラウンドを続け、先に2つの威信トークンを得た方がゲームの勝者です。