10日ほど悩まされた肘の痛みが治まってきました。(ややあったものの)仕事も無事に終わり。

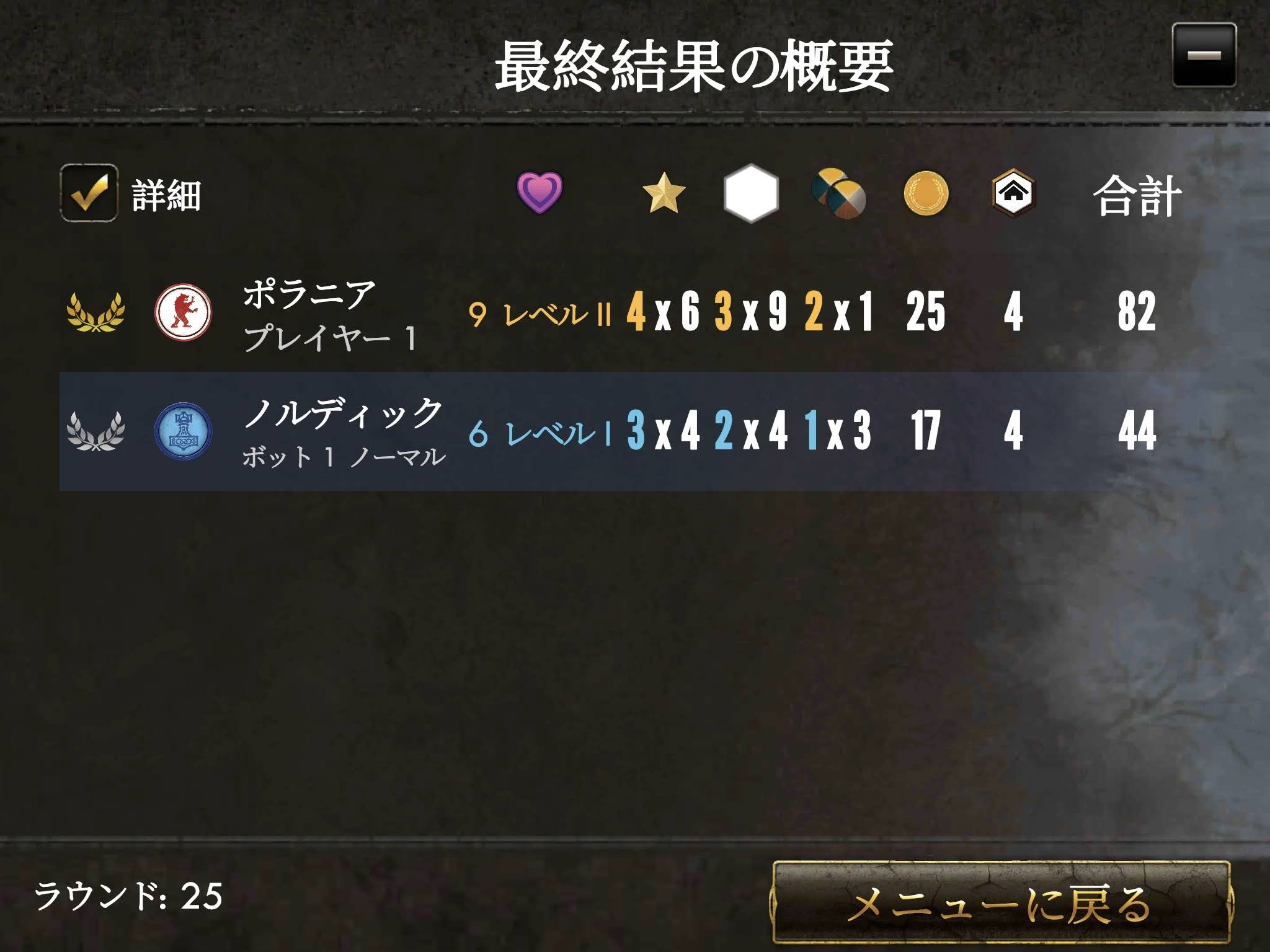

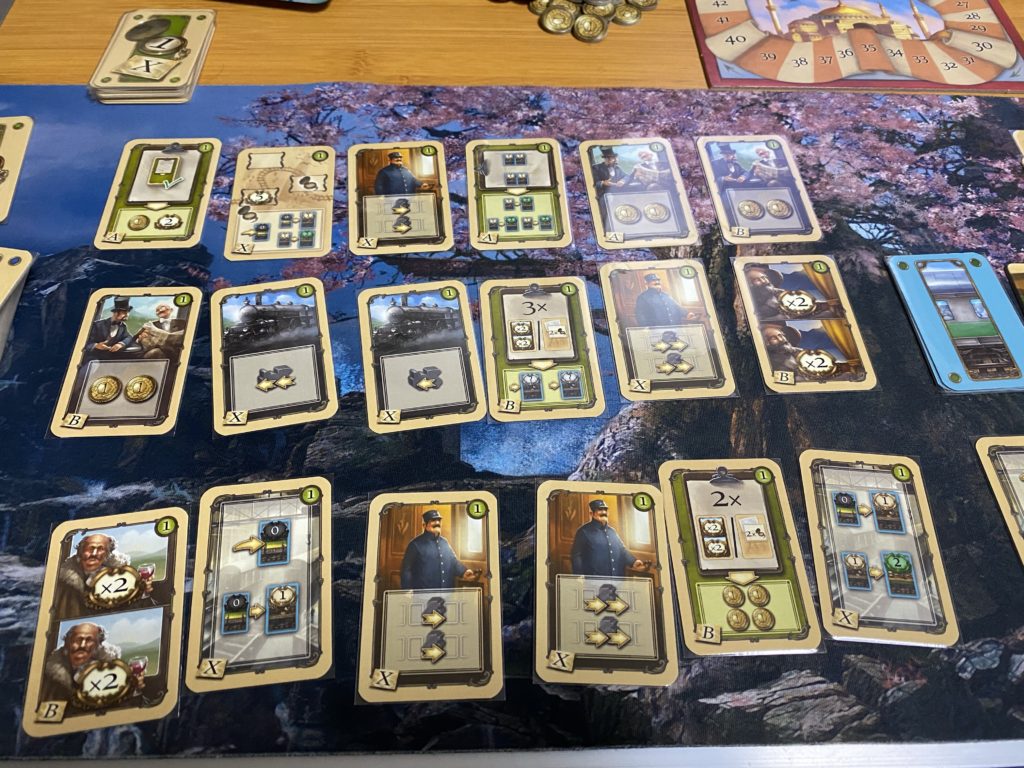

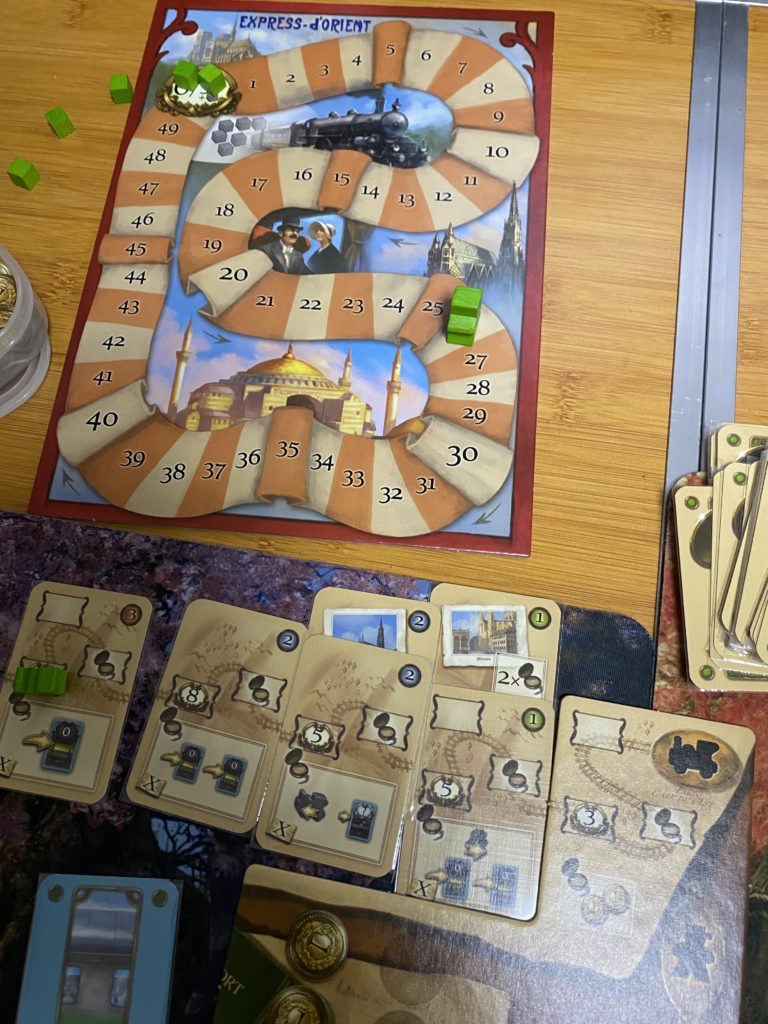

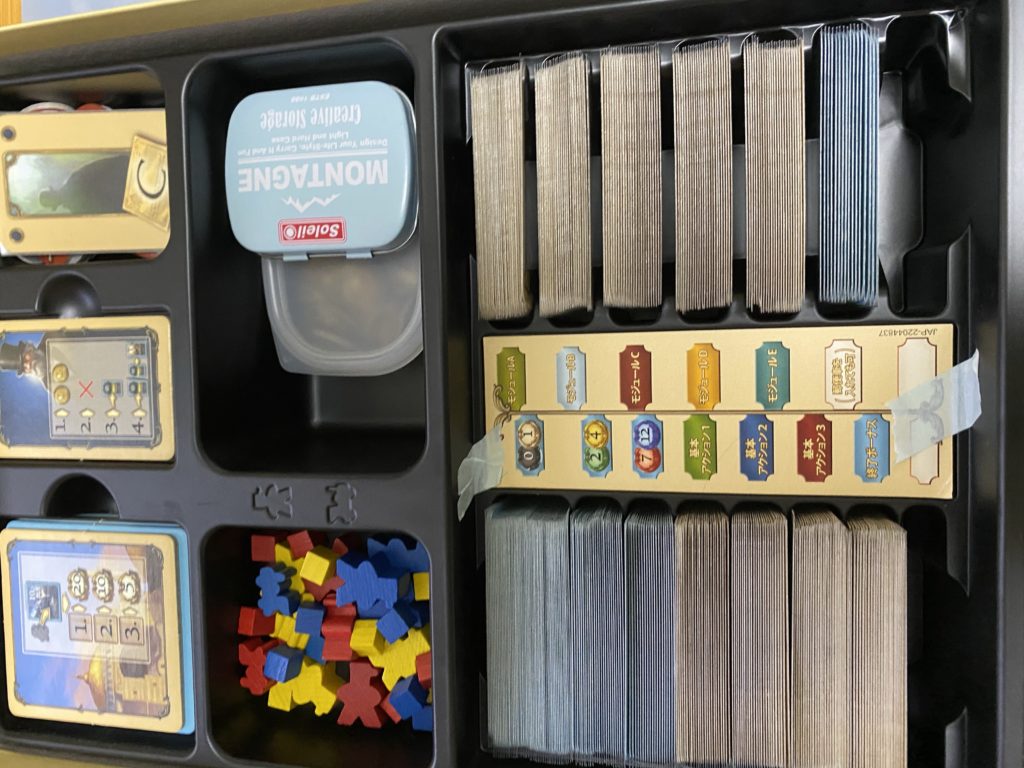

モバイル版がリリースされた『大鎌戦役』を人取り回して、いろいろと気づいたことがありました。

一番の違いはAIの強さ。正直に言って、Steam版より数段上です。

PCでは内政に特化していたら勝てたのですが、モバイル版は隙があれば戦い方を仕掛けてきます。これによって生産拠点を奪っていき、プレイヤーをじり貧に追い込んでいきます。

最初はその戦術に面食らってしまい4連敗を喫してしまいました。

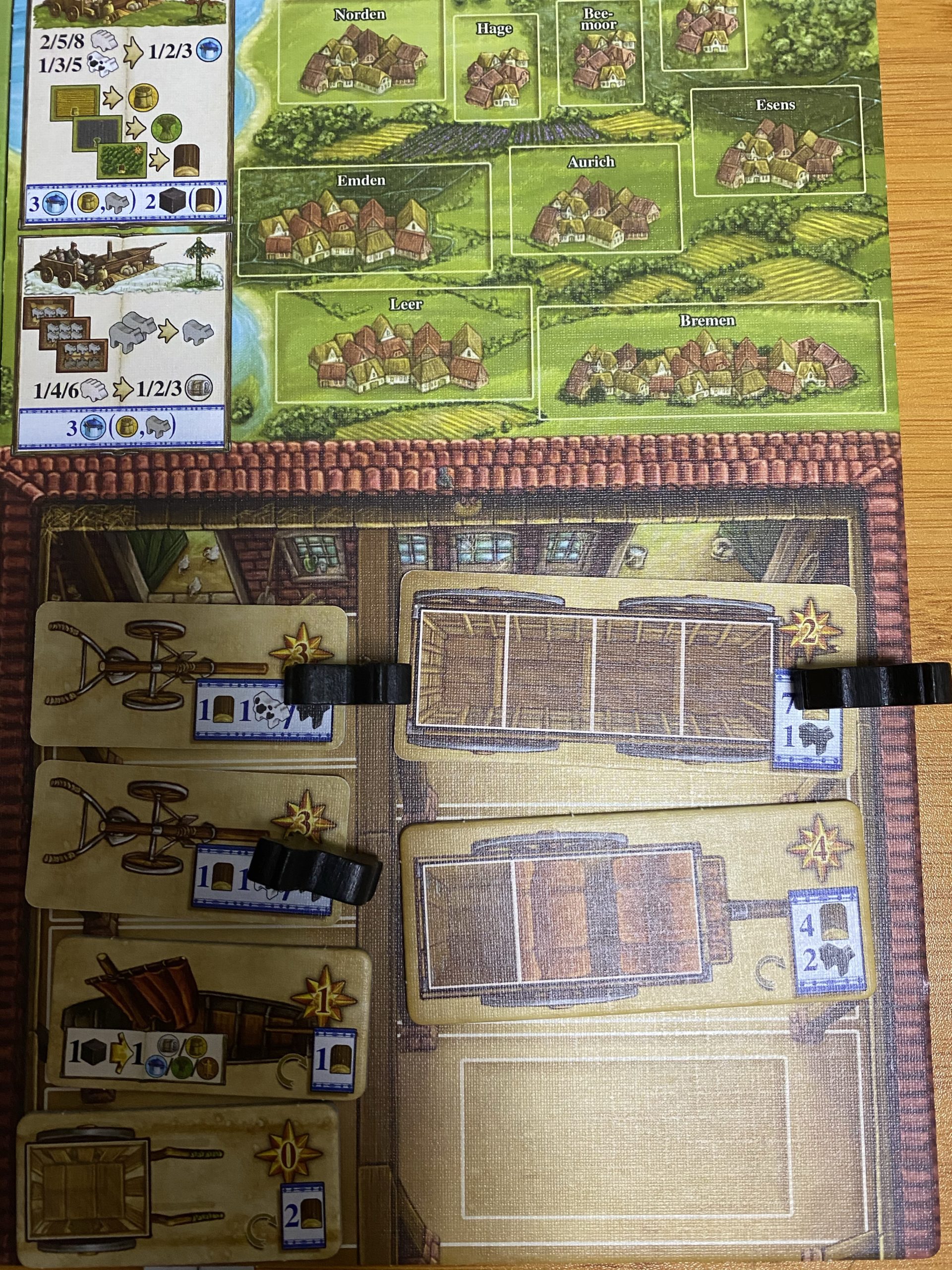

そこで立ち返ったのです。このゲームは「戦闘後、内政の立て直しに時間がかかる」性質があります。そこにつけこみました。

相手が攻め込みやすいところに捨て石ならぬ「捨てメック」を配置し、カウンターを狙う方式にしました。

詳しくは後ほど記しますが……

そんな負けた矢先の後の先を狙うようにしたら

勝率が上がるように。「改善」や「徴兵」果ては「メック」無しの縛りプレイも狙えるようになりました。

「相手に応じて戦い方を変える」というゲームの基本を立ち返らせてクレアmした。