自宅サーバのredmineの耐障害性を高めるため、

flowchart LR

Redmine -- rsyncによる転送--> Backup

を仕込みました。

環境

- バックアップ元(Linux Mint 20.03)

- バックアップ先(Kubuntu 20.04)

共にrsyncdはインストールされています。

参考:

https://www.server-world.info/query?os=Ubuntu_18.04&p=rsync

https://www.server-world.info/query?os=Ubuntu_18.04&p=lsync

バックアップ先の設定:

vi /etc/rsyncd.conf

ファイル内容

[backup]

path = /home/backup/redmine

hosts allow = [バックアップ元のIPアドレス]

hosts deny = *

list = true

uid = www-data

gid = www-data

read only = false

バックアップディレクトリ作成

mkdir /home/backup/redmine

chown -R www-data:www-data /home/backup/redmine

systemctl restart rsync.service

バックアップ元の設定:

rsyncのテストを行う。

rsync -avz --delete /home/hoge/test.txt バックアップ先::backup

バックアップ先にtest.txtが格納されることを確認しました。

lsyncdのインストール

aptitude install lsyncd

mkdir /etc/lsyncd

vi /etc/lsyncd/lsyncd.conf.lua

ファイル内容

settings{

logfile="/var/log/lsyncd/lsyncd.log",

statusFile = "/tmp/lsyncd.stat",

statusInterval = 1,

}

sync{

default.rsync,

source="/var/lib/redmine/",

# redmine配下をまるごとバックアップします。

target="[バックアップ先]::backup",

}

lsyncdのログ設定

mkdir /var/log/lsyncd

vi /etc/logrotate.d/lsyncd

ローテーションファイルの内容

/var/log/lsyncd/*.log {

missingok

notifempty

copytruncate

compress

}

サービス反映

systemctl restart lsyncd

systemctl status lsyncd

systemctl enable lsyncd

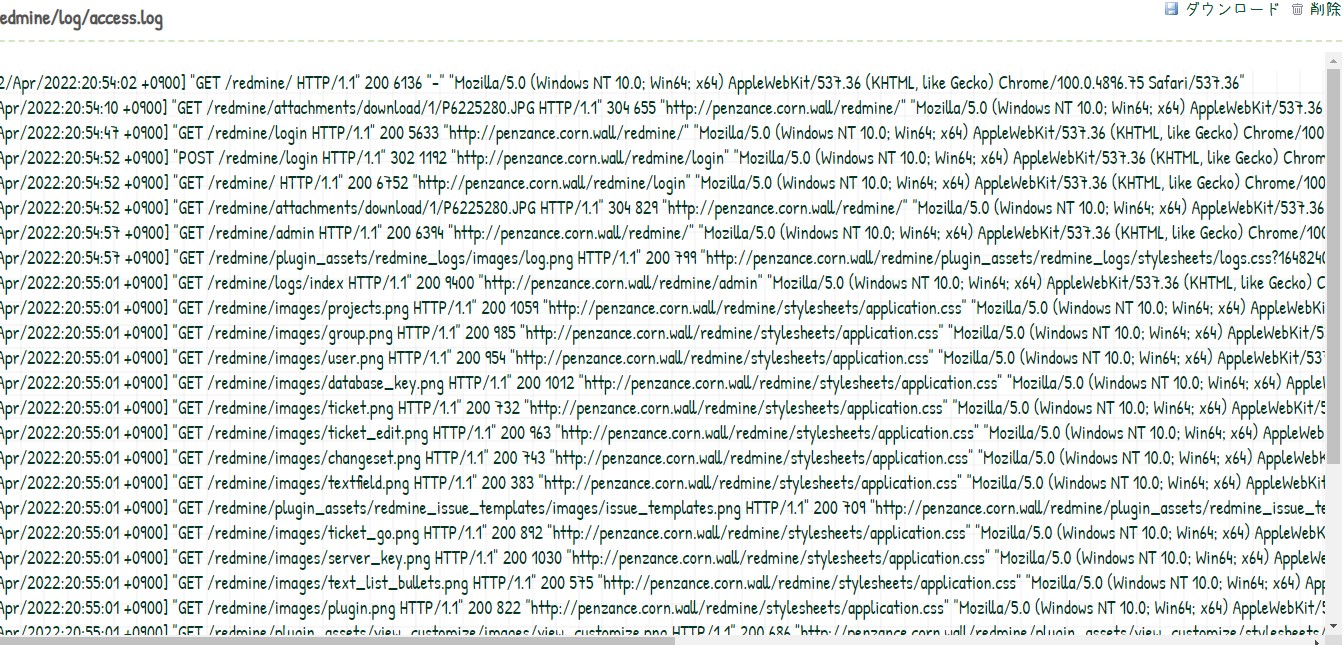

リアルタイムの設定確認

tail -f /var/log/lsyncd/lsyncdlog

#別ウィンドウで開きます

cd /var/lib/redmine

touch test.txt

ファイル追加後、ログに以下を確認。

Fri Apr 15 20:38:41 2022 Normal: Calling rsync with filter-list of new/modified files/dirskup/ finished.

/test.txt

/

Fri Apr 15 20:38:41 2022 Normal: Finished a list after exitcode: 0

rm test.txt

ファイル削除後、ログに以下を確認しました。

Fri Apr 15 20:39:51 2022 Normal: Calling rsync with filter-list of new/modified files/dirs

/test.txt

/

Fri Apr 15 20:39:52 2022 Normal: Finished a list after exitcode: 0

まとめ

により、要のDBのバックアップとリストアができたことは確認済み。

後は復旧できるかどうかを試してみます。