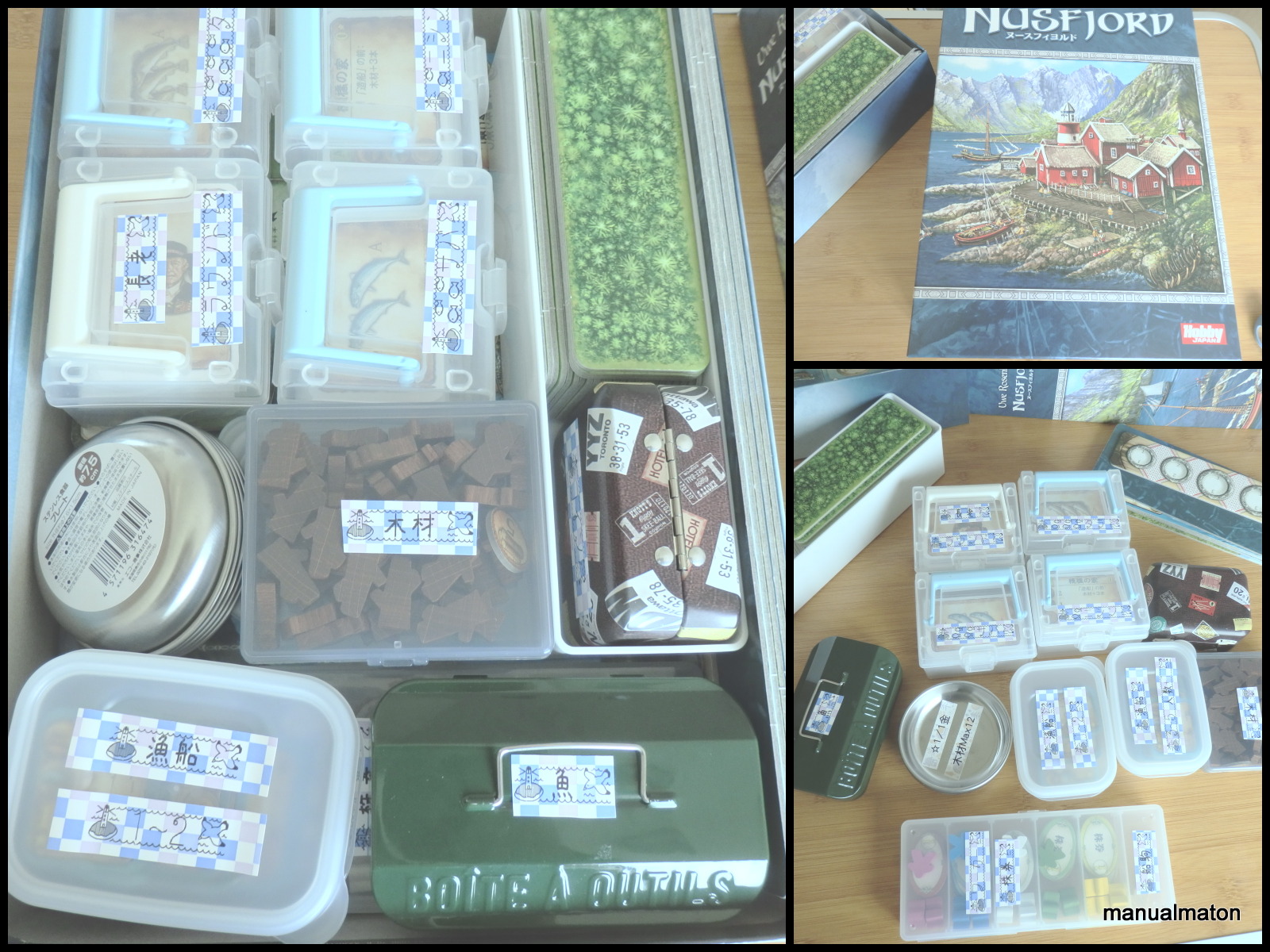

以前にご紹介した「百均グッズによる『ヌースフィヨルド』の収納」を少しだけアップデートさせた結果、ようやく及第点を出せるものに仕上がりました。

ワーカー/ストック

仕切りつきケースをワーカー/スタートプレイヤーマーカー入れにしました。また、ワーカーは元々のディスクからミープルに差し替えています。

そして、個人ストックのトレイがただのパンチボードだったので、メタルトレイに変えています。

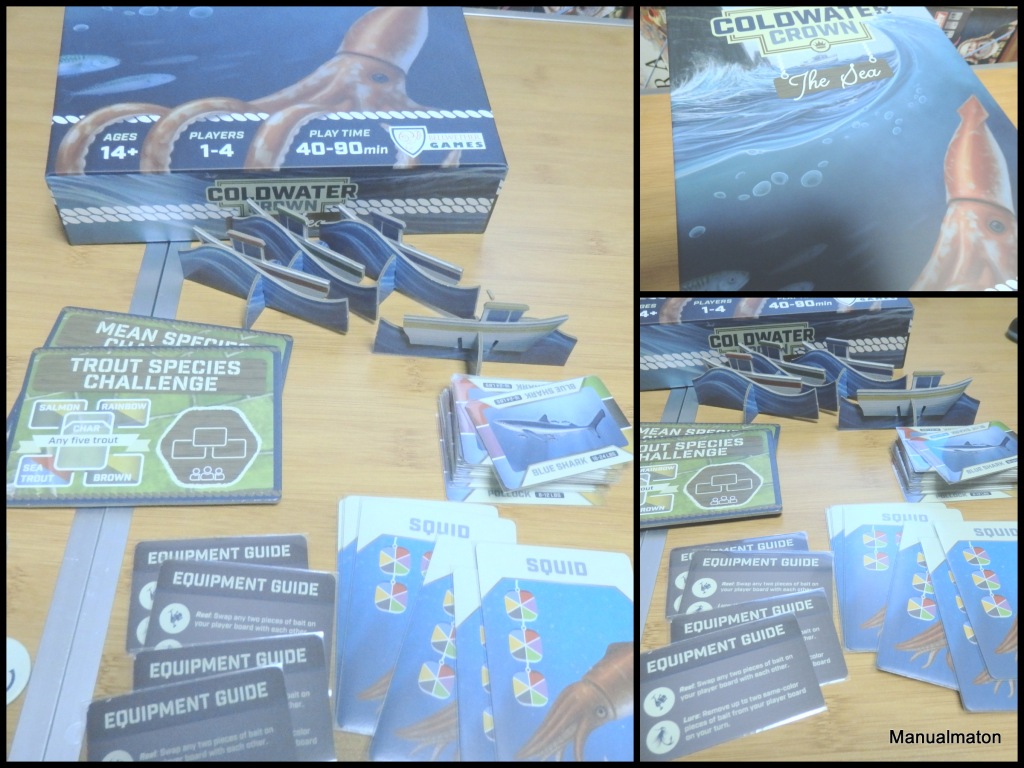

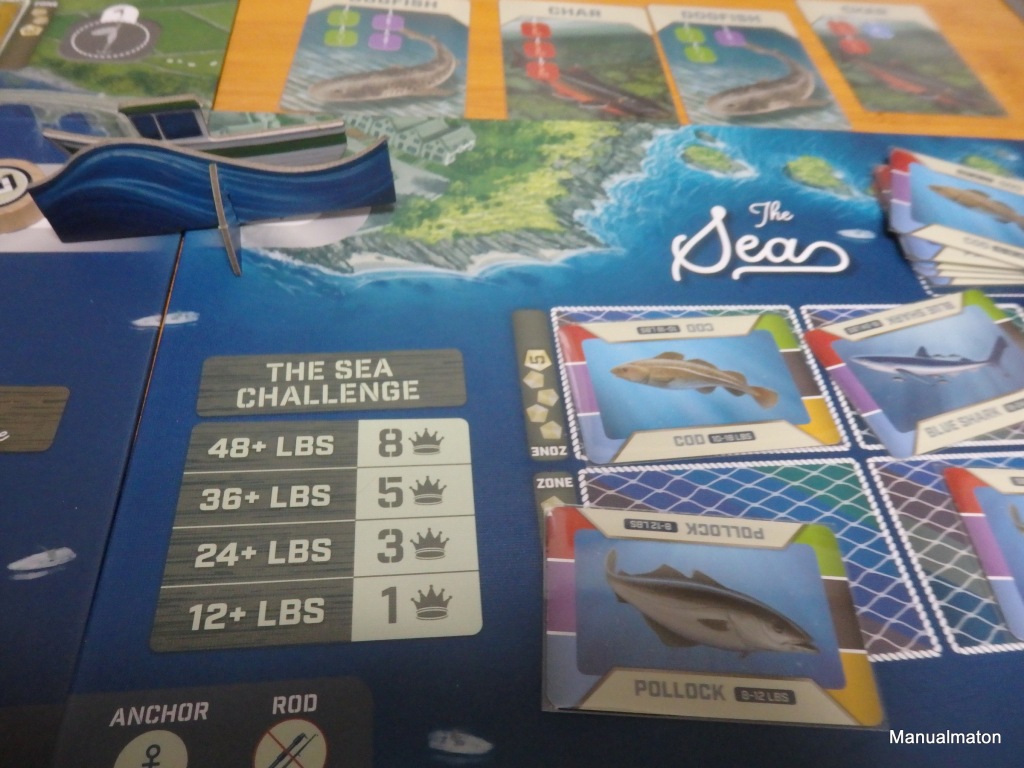

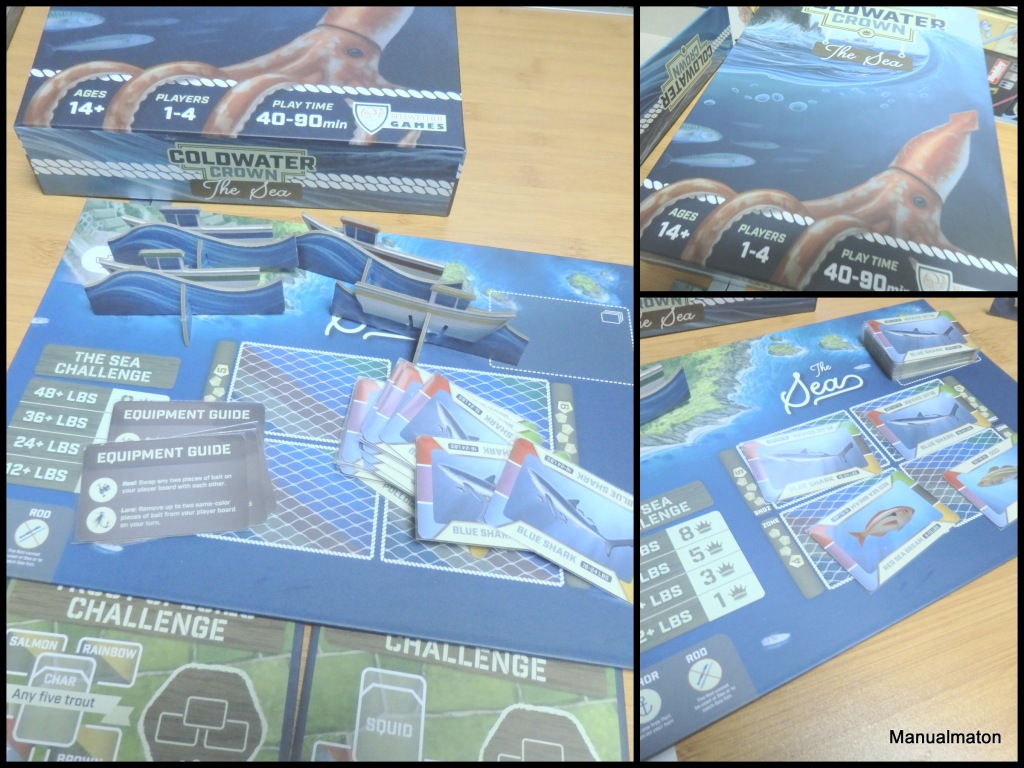

タイル/カード

この、色々と持て余していたのが「サイズの異なる船タイル」でした。なので、人数ごとに使う船ごとにまとめてセットアップの手間を軽減。

デッキはミニユーロサイズに調和する大きさのプラケースに収納しています。

資源

魚、コイン、木材のみの潔い資源は容量やスペースに合わせて違うケースにしています。

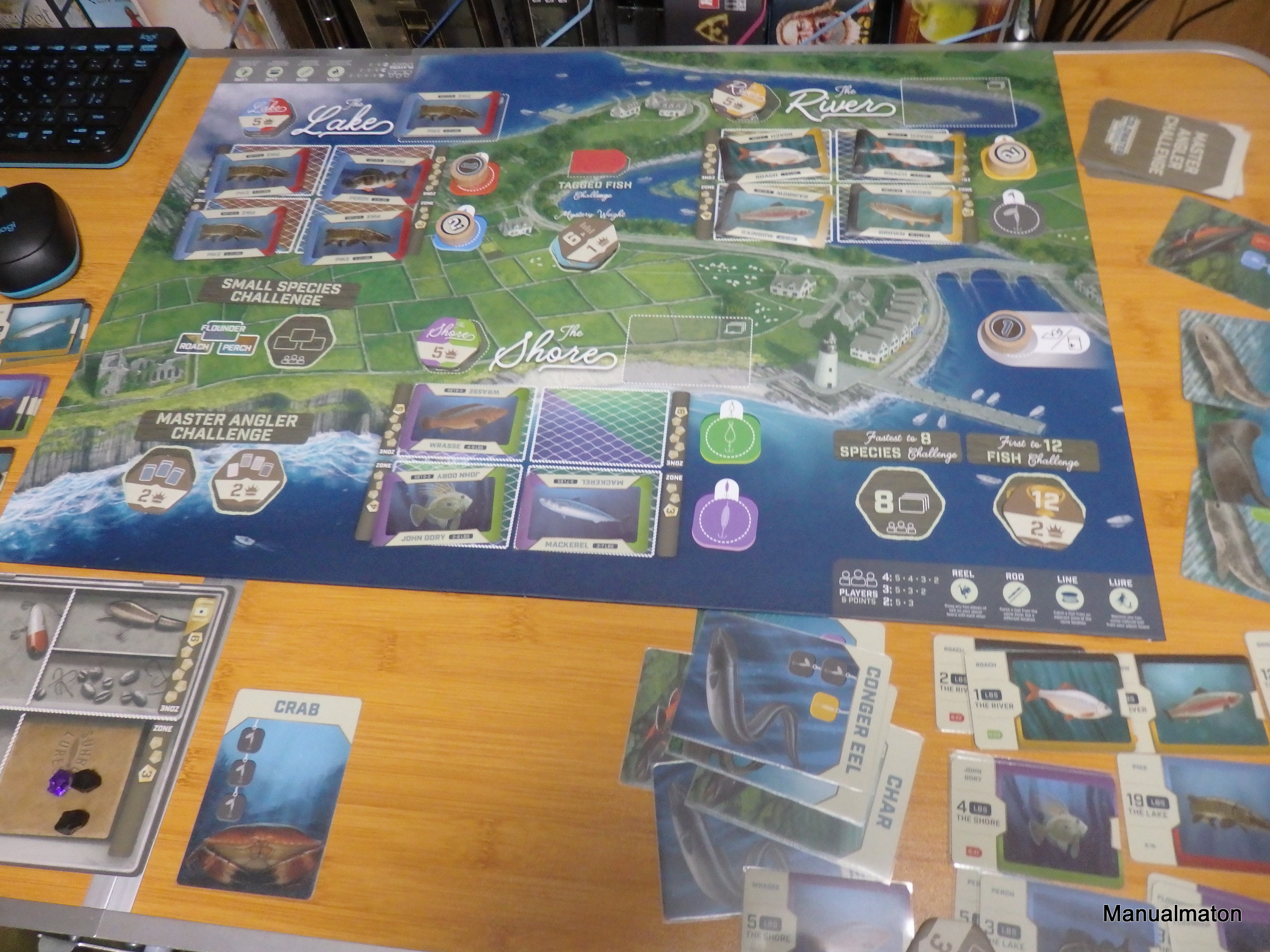

最後にまとめて

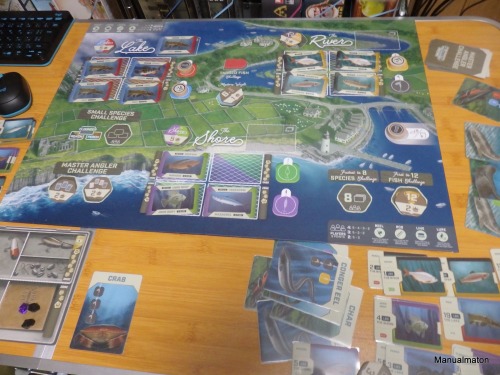

コンポーネント一式。『アグリコラ』より ボードの数が多かったので、収納泣かせではありました。

と、コインを入れるケースがちょっと合わないので蓋に隙間ができましたが、概ね問題なし。

一段落ついたという感じです。