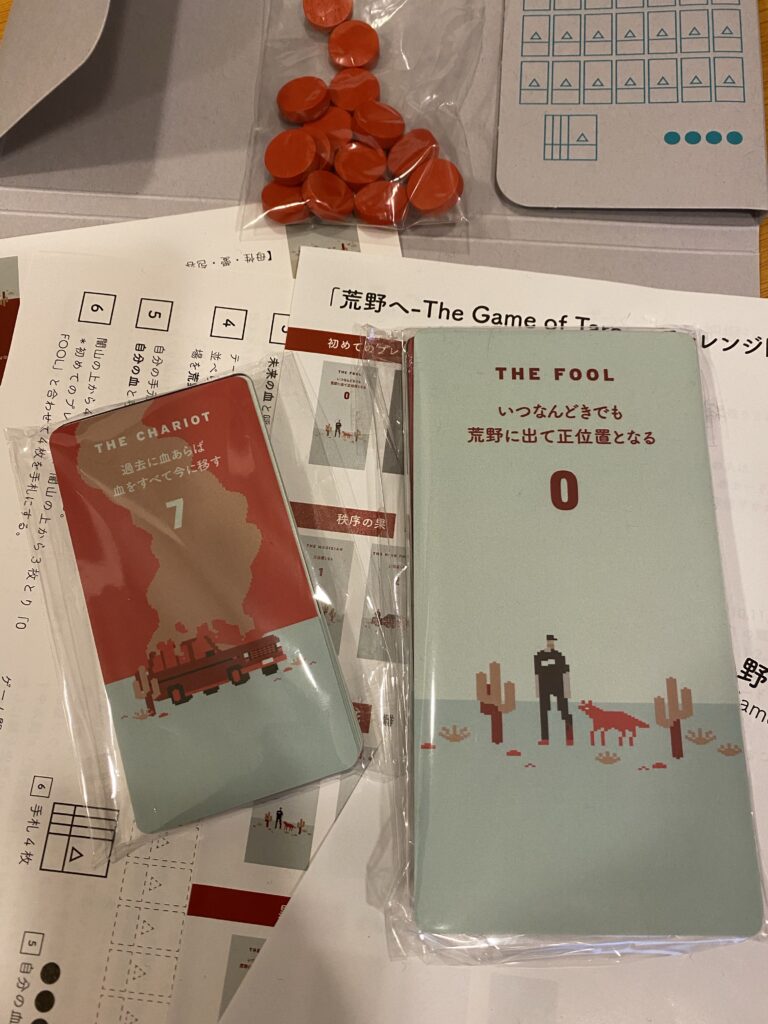

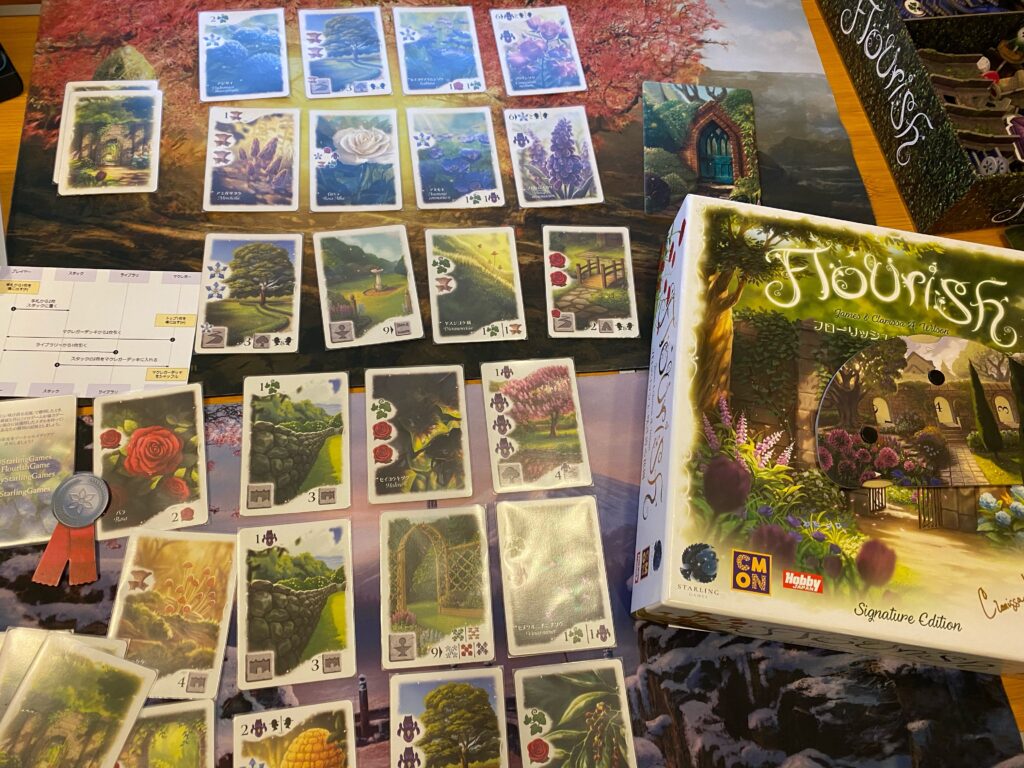

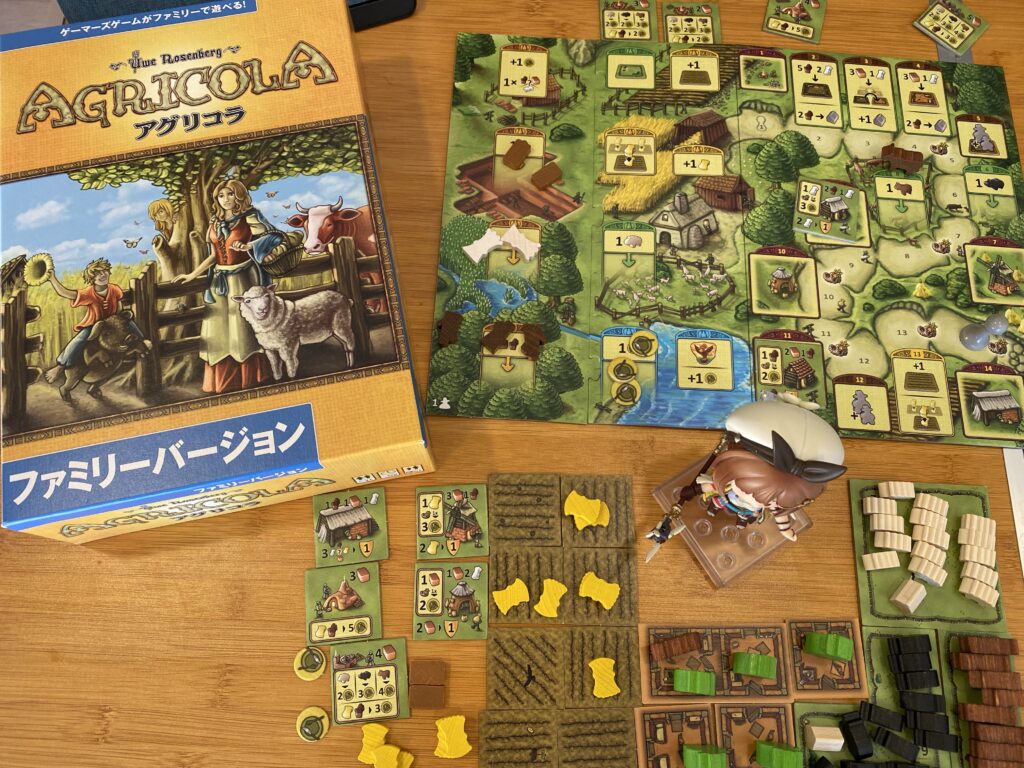

様々な要素をそぎ落としながらも、アグリコラのエッセンスがあちこちに散りばめられていました。本家との違いを中心に書いていきます。

概要

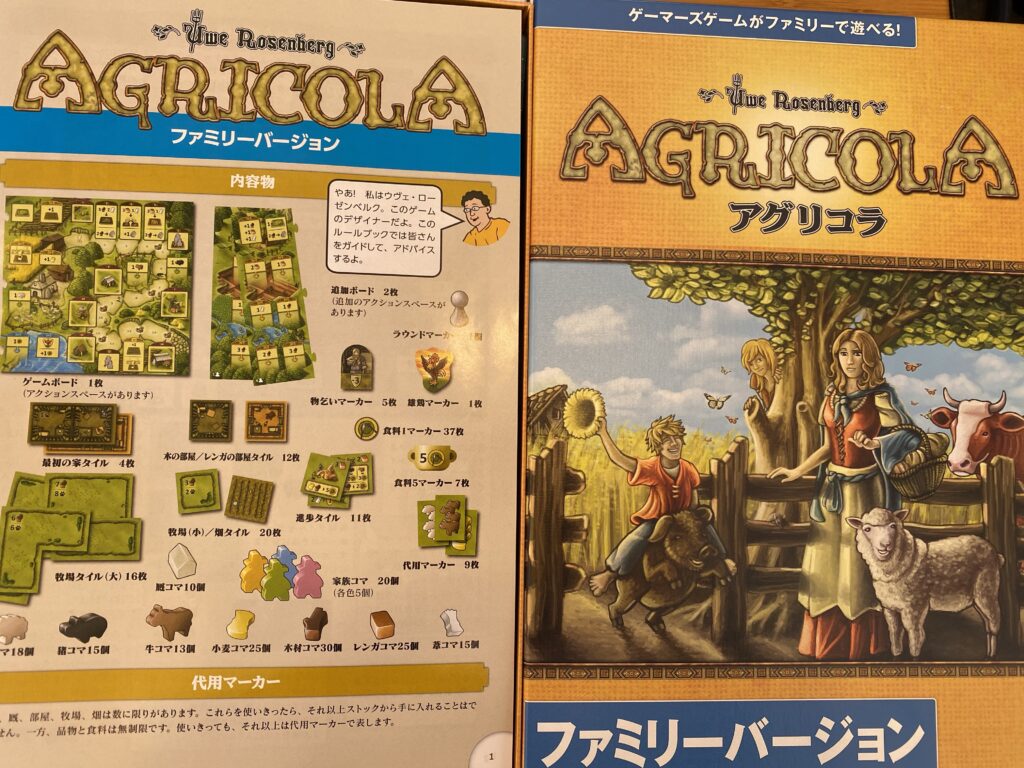

言わずと知れたワーカープレースメントの基本にして金字塔。『アグリコラ』のルール簡略化バージョンです。

すなわち

農場を開墾し 家族(ワーカー)を増やし、養い 牧場を増やし 勝利点へと帰着していきます。

本家『アグリコラ』との主な違い

各種カードがない

これが最大の特徴だと思います。

はもちろんのこと、ラウンドカードすらありません。ワカプレ初心者が敬遠するであろうドラフトやら文字依存がバッサリと切り取られ、純粋に「ワーカーを配置して行動する」を堪能できます。

個人ボードなし

限られたスペースに部屋や農地、柵を配置するのではなく資源を一定数支払って大きさが異なるタイルを手元に配置するスタイル。柵も支払う木材に合わせ様々な大きさのタイルを配置します。

ラウンドごとのアクションが完全公開

とはいえ、『アルルの丘』のように最初からフルオープンではなく、ラウンドごとに開放されていきます。なので、「次のアクションに備えこの資源が必要」と見通しが大幅に立てやすくなっています。

資源が削られている

がありません。従って、部屋の改築もレンガ止まり。食料調達も麦/家畜/漁に絞られます。

食料/資源調達の容易さ

本家につきまとう「食料をどうやってまかなうか」が大幅に軽減されています。個人的に感動したのが進歩タイルを用いたパン焼きがフリーアクションになっていること。「せっかくオーブンを手に入れたのにアクションを封鎖されパンが焼けない」事態とは無縁です。

ソロプレイでも「木が3ずつ増える」ので部屋の増築(≒家族増員)も容易。部屋を増やす、柵をセットして家畜を殖やすがかなり楽に行えました。

失点なしの自由な農場経営

前述した通り、このゲームは個人ボードがなく、ある程度は好き勝手に配置できます。本家アグリコラで悩んでいた「ここを埋められなかったら失点」がないのです。また、

をバランス良く配置する必要もありません。「大農園を作る」「見渡す限りの羊牧場」など、より箱庭感が増しています。

「厳しい」と思ったところ

運要素が排除されたアブストラクト

本ゲーム、運の要素が一切ありません。職業や進歩で足りない部分をカバーする方法がないのです。

ここに「アクションの見通しが立てやすい」が加わるとバチバチのアブストラクトが発生します。特に、後半の家畜や進歩タイルが解放されるラウンドになるとスタートプレイヤーが全て美味しいところを持って行きます。

各プレイヤーがある程度やりこんでいると、本家『アグリコラ』以上の熾烈なアクション先行/占有は必至です。

これはソロプレイでも例外ではなく、得点を求めてしまうとラウンドごとの最適解が一致してしまいます。

まとめ

とはいえ、

簡単なセットアップ 言語依存がないのでインストも簡単 テンポ良くサクサク進む 支払いが緩い より箱庭感満載 点は「ファミリーバージョン」と呼ぶにふさわしいものです。「今日はこんな農場ができた」的な感想戦を楽しむもよし、真剣勝負で火花を散らすのもよし。

「得点を特に気にせず、自由な農場経営」を楽しむのが本ゲームに必要な視点だと思いました。