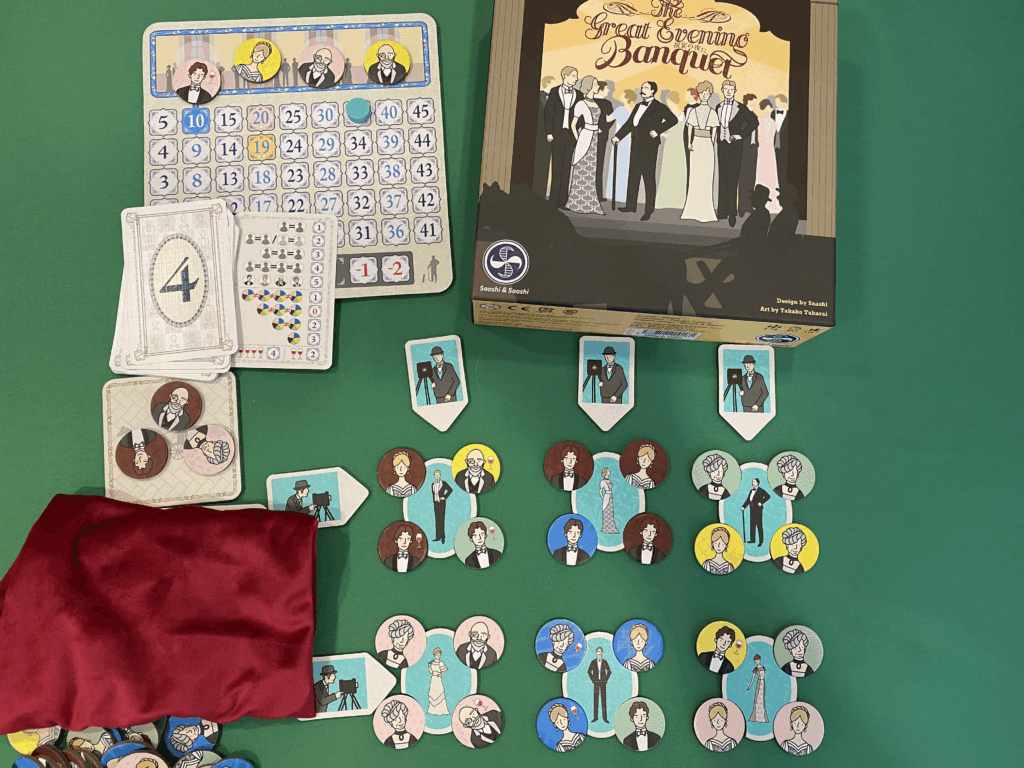

ソロプレイでの感想です。Saashi & Saashi作品らしさに満ちた良質なコンポーネントと分かりやすいルールが同居する期待以上の作品でした。

概要

本作の舞台は20世紀初頭の迎賓館。プレイヤーは外交官となり、祝宴に招かれたゲストたちが満足するように席へと案内していきます。

ゲストそれぞれの好みや、他のゲストとの相性、さらにはプレスによる記念撮影のことまで考慮しながらゲストを配置し、外交官としての名声を高めていくことが目的です。

ゲームのルール

いわゆる「チップドラフト」と「セットコレクション」が中心です。各ラウンドで、場に公開された貴賓トークンが乗っている馬車タイルから一つを選び、自分のテーブルボード上の空いている席に配置していきます。

どのゲストをどの席に配置するかは基本的に自由ですが、各テーブルには着席ルールが設けられており、これを守れない場合はペナルティが発生します。

9ラウンドが完了し、すべての席がゲストで埋まるとゲームは終了。最後に「記念撮影ボーナス」として、各縦列・横列に設定された条件を満たしているかを確認し、ボーナス点を加算します。最終的に最も多くの名声(得点)を獲得したプレイヤーが勝利します。

このゲームの素晴らしい点

雰囲気を盛り上げる上質なコンポーネント

作者が過去にリリースした『コーヒーロースター』や『カム・セイル・アウェイ!』で培われたコンポーネントの素晴らしさは変わらず。

箱の大半を占めるのは分厚いタイルやトークン類で、その手触りや見た目も非常に上質です。特に、貴賓トークンを引くための布袋の質感は素晴らしく、「祝宴」という華やかなテーマへの没入感を高めてくれます。

直感的で分かりやすいルール

ゲームの基本的な流れは「場にある貴賓トークンを選び、テーブルに配置する」という非常にシンプルなものです。得点計算も分かりやすくサマリー通り。

例外的な処理も「名声トラックで10点に達した際に貴賓室の処理を行う」という点だけなので、ルールをすぐに理解することができます。

準備も簡単で快適なプレイ感

ルールが分かりやすいため、セットアップインストが非常に簡単に行えます。また、トークンの配置は各プレイヤーが同時に行うため、ダウンタイムが発生しにくいのも快適です。

常に悩ましい、パズル的な面白さ

本作の面白さの核は、配置条件による「ままならなさ」にあります。

- 「このテーブルには紳士と婦人が1人ずついなければならない」

- 「緑のゲストをこのテーブルに座らせてはならない」

といった様々な条件があるため、「このゲストは欲しいけれど、そのためには他のゲストをどこに座らせれば…」という悩ましいジレンマを常に楽しむことができます。

さらに、ゲーム終了時の縦列・横列のボーナス条件も常に意識する必要があるため、場にある貴賓トークンをうまく捌きながら最終的な配置の形を想像して組み立てていく、落ち物パズルのような思考が求められます。

単純なドラフトでありながら、『カスカディア』のような二層ドラフトにも通じる奥深いジレンマを味わうことができました。

プレイ感が変わらない秀逸なソロプレイ

ソロプレイのルールは、使用できる馬車タイルや最終ラウンドの処理が少し変わる程度で、多人数プレイとほとんど変わらない感覚で遊べます。

勝敗ではなく自分のスコアに挑戦するスコアアタック形式なので、途中でゲームオーバーになる心配もありません。

少しだけ気になった点

ラウンドカードのスリーブ問題

ゲームで使用するラウンドカードが、一般的なカードサイズではない特殊な大きさです。

そのため、カードを保護するためのスリーブを探すのが難しく、ぴったりのカードケースを見つけるのも一苦労かもしれません(筆者もまだ見つけられていません)。

思った以上に厳しいペナルティ

ルールを守れなかった際のペナルティは「獲得した点数の半分を失う」という、かなり厳しいものになっています。これにより、ゲーム終盤の多人数プレイでは、相手に不要なタイルを押し付けあうような直接的な攻撃が発生するケースも想定されます。

好みが分かれると思ったところ

逆転要素がほぼ無い堅実なプレイ感

配置ゲームの常です。ゲームの開始から終了まで着実な戦略が求められるため、先行している人を差しきるのが難しくなっています。

ダウンタイムが少ないとはいえ、序盤の失着が最後まで響く一手が重いゲームとなっています。

まとめ

『祝宴の夜に』は、以下の魅力的な点を備えた名作です。

- 上質なコンポーネントが華やかなテーマを演出する

- 分かりやすいルールの中に、毎ラウンドの悩ましいジレンマが詰まっている

もともとこのデザイナーのファンでしたが、今回もその期待を裏切らない面白さでした。

箱のサイズは比較的コンパクトで、ルール説明を含めても45分程度で終わるため、「これぞ中量級ゲーム」といった満足感を得られる一作です。