色々と使い勝手のわかってきたmoto g pro。

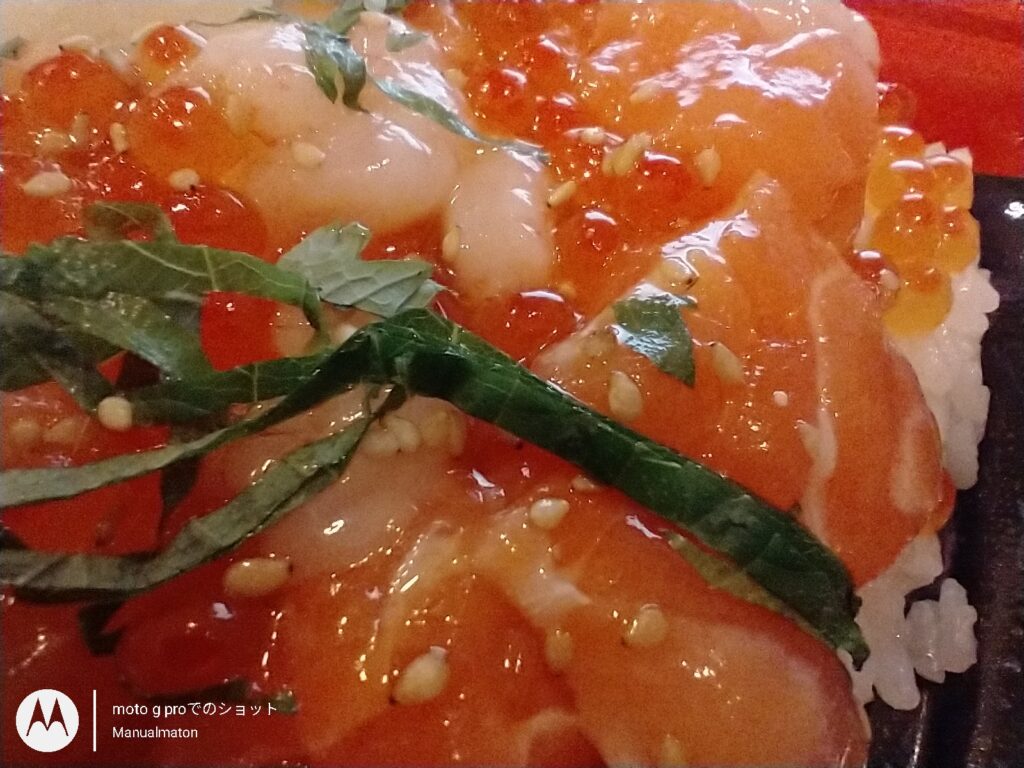

かなり撮影頻度が高いマクロの性能を見てみます。

食べ物が潰れもぼけもなしに撮影できるのは非常に大きいです。

こうして、ハーバリウムの仕上がりチェックに使えるのは結構便利。

性能はまだまだ引き出せそうです。

色々と使い勝手のわかってきたmoto g pro。

かなり撮影頻度が高いマクロの性能を見てみます。

食べ物が潰れもぼけもなしに撮影できるのは非常に大きいです。

こうして、ハーバリウムの仕上がりチェックに使えるのは結構便利。

性能はまだまだ引き出せそうです。

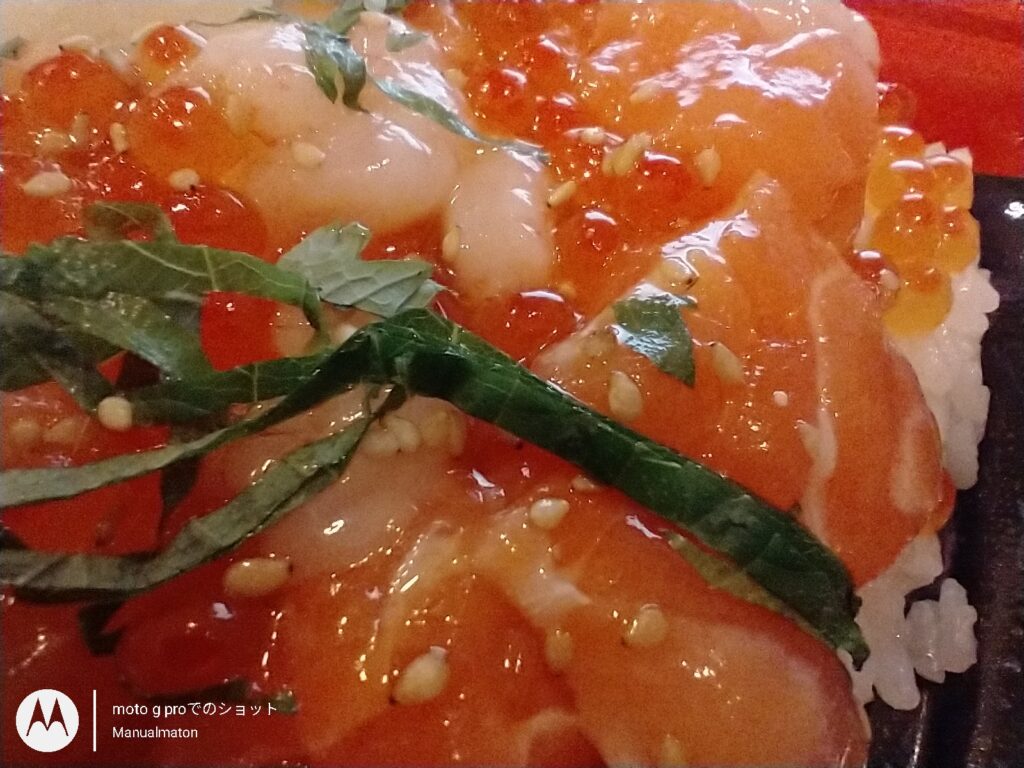

プレイ感もサクサクな王道ワーカープレースメントのボードゲームに新たな拡張が加わりました。

『京都ダンガン』と一緒に購入した『ぬくみ温泉繁盛記』拡張第二弾。

ランダムに(常に)5枚になるように公開され、仕入れフェイズに所定の金額を支払うことで部屋タイルを立てられるというもの。

所有金額がそのまま勝利点になる本ゲームにおいて少なくない金額を支払うのはリスキーではありますが、

と、恩恵の方が大きかったです。

初プレイの時はいけすプレイが決まり、200点オーバー。スコア表では「世界一の温泉旅館」なのですが、より高得点が狙える拡張込みでは評価基準が上がるそうで。

でも、こう、更にプレイ感が軽くなり拡大再生産の醍醐味が味わえるようになったので今後の必須拡張となります。

注文して届いたSIMフリースマートフォン『moto g pro』のカメラ機能をお気に入りの場所でチェックしました。

結論から言うと好みの画が撮れました。

スマートフォンらしく、全面にピントが合う形。

特定の色だけを残すパートカラーもありました。本機能は残したい色をタッチするだけというお手軽さが魅力です。

目を見張ったのはマクロ機能。相当寄れます。

ある程度のズームも広角も結構な好み。

元々持っているiPhoneやミラーレスと合わせ、撮影する道具の選択肢が増えたのは嬉しい悩みです。

適当にネットを漁っていたら、自分の好みに合うスマートフォンが見つかりましたので、早速注文です。

moto g pro。自分が手にする初めてのモトローラ端末です。

購入した最大の理由は

このように、スタイラスがビルトインされていること。Galaxy Note Edgeを愛用していたこともあるので、スタイラス付きは非常にありがたいです。(しかも、手が届く値段

スキッとしたデザイン、サイズの割に持ちやすいバランス感。日曜日に到着し、その日丸一日かけてセットアップをしていました。

ファーストインプレッションやらそのほかの感想はまた改めて。

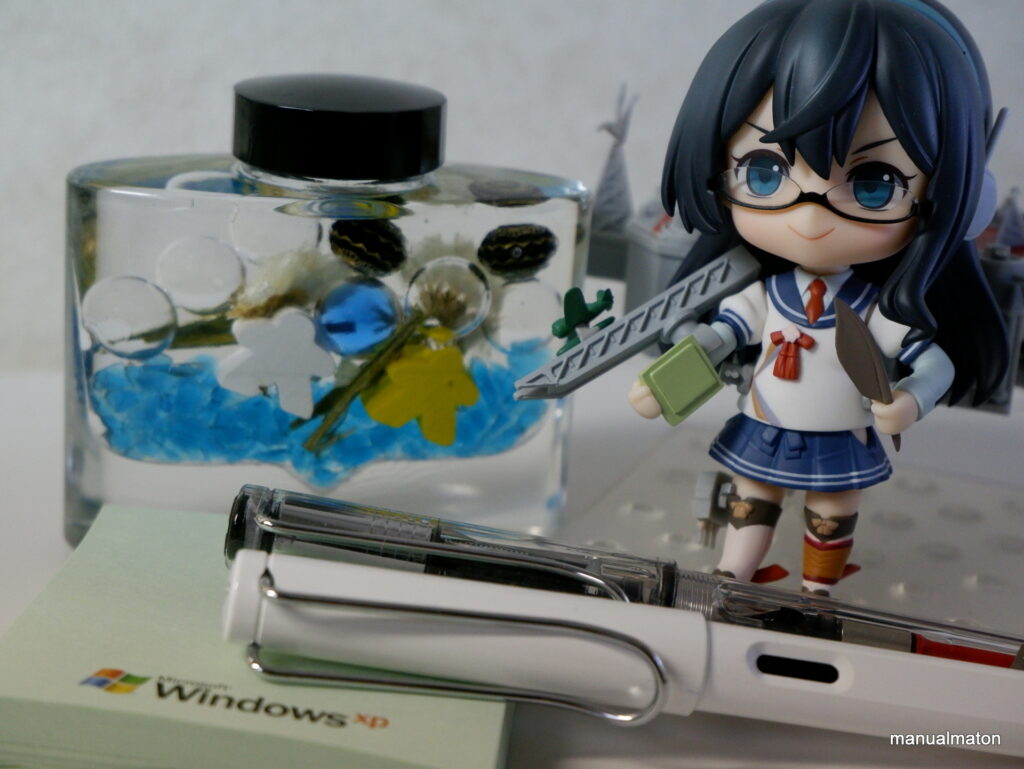

三日連続となるハーバリウム編はこれで一段落。ようやく、やってみたかったことが実現しました。

保存状態が悪く変質してしまった万年筆のインク。これを再利用します。

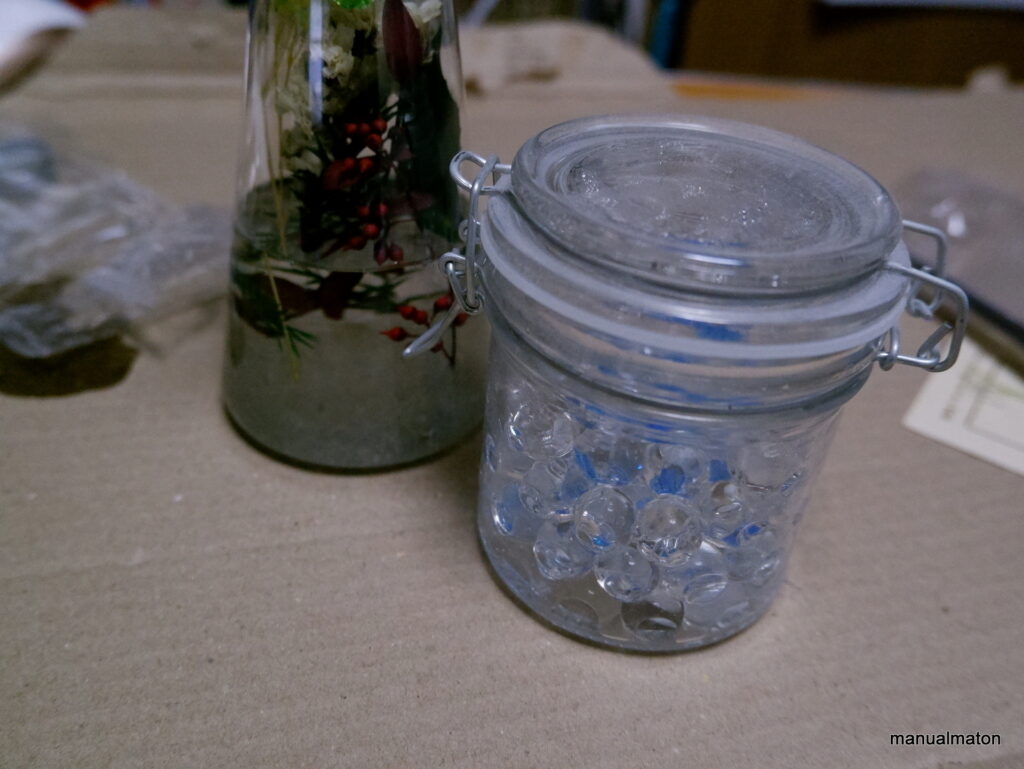

きれいに洗ってラベルを剥がし、材料を用意。今回は余っているミープルを追加することにしました。

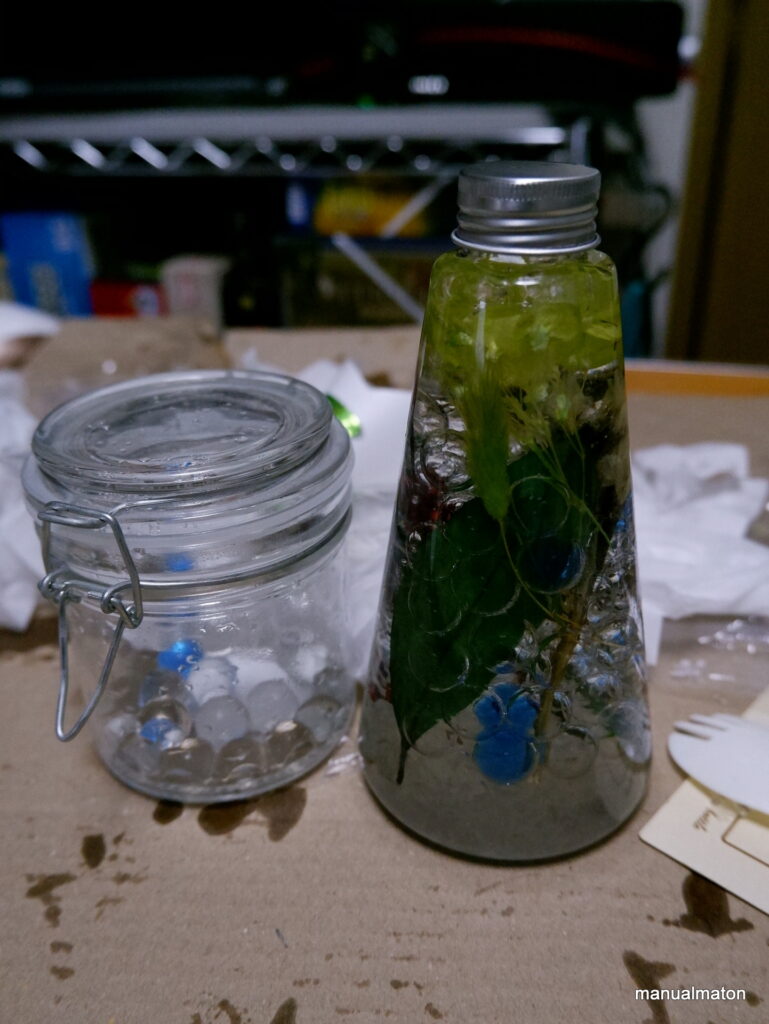

そうして完成。海底探検を思わせる仕上がりとなりました。

元が文具ですから、ペーパーウェイトとしても使えそうです。

(尤も、我が家には動くペーパーウェイトがいますが

小物撮影の背景として色彩を追加するハーバリウム。

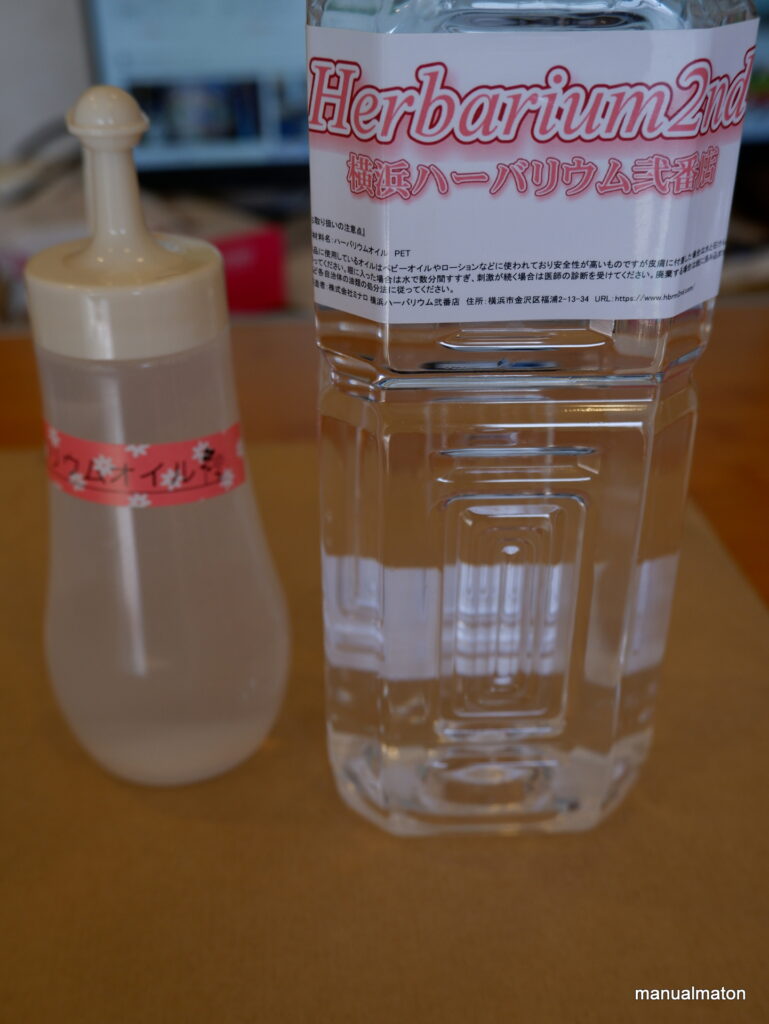

これはいけそうだと思い、量産体制に入ります。前回の反省を受けて買い足したのはこちら。

など。これだけ購入しても3000円程度なのが良かったです。

ハーバリウムオイルはいったん、こういう器に移します。

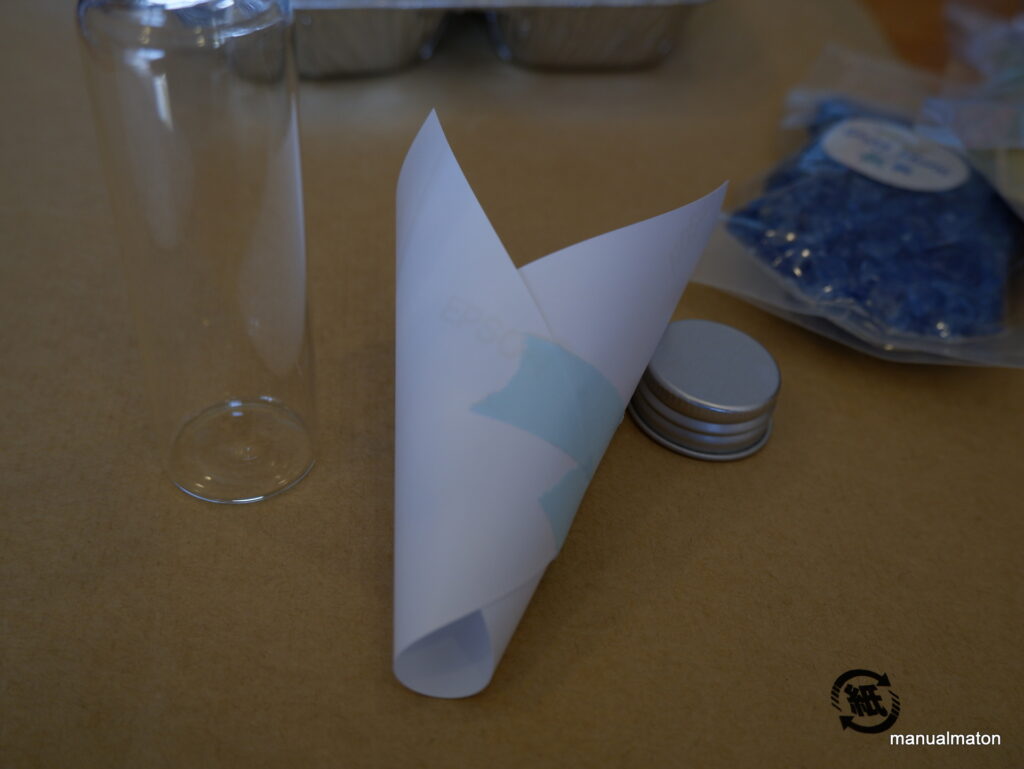

試作品でも活躍した写真用紙を利用したじょうごは当たりでした。若干の耐水性があるので1~2回ぐらいならオイルを注ぐのにも役立ちます。

試作型よりサイズがぐっと小さくなったので、材料はこれで問題ありません。

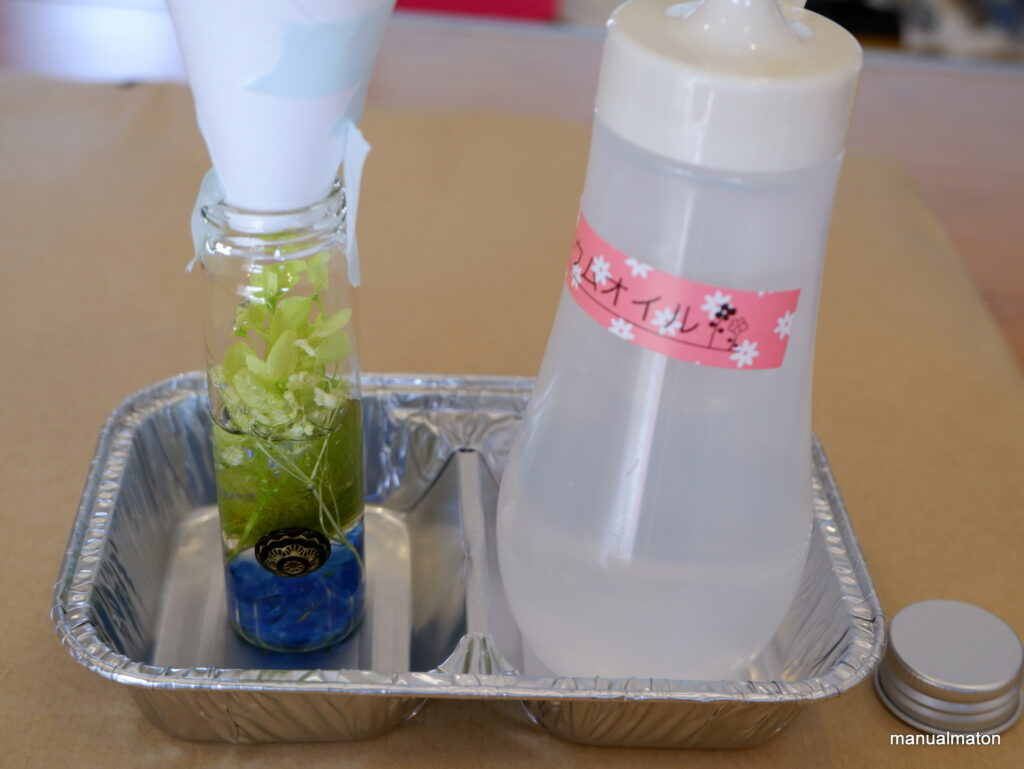

3本同時進行でいきました。グラスサンドを下に敷き

色彩は青と緑。丸いボタンで海底を演出しました。

後はハーバリウムオイルを静かに注いでいき

完成。

もう3本はイチゴのポプリを使い、トリコロールにしてみました。

前に添えることで距離感を表せるのもいい感じです。

こんな作りやすいものがあったのは驚きでした。流行になるのも頷けます。

「小物撮影を引き立てる背景に何を作るか」を突き詰めてみました。

を考え、こんな材料をそろえてみました。

と言ったところ。

作成前に、写真用紙を丸めて簡易じょうごを作りました。穴の大きさを自由に選べ、使用後に洗う必要が無いのは利点です。

これを利用してグラスサンドを敷き詰め

プリザーブドフラワーを配置していきます。

後はハーバリウムオイルを入れるだけ…… だったのですが問題発生。完全に量を見誤り、足りなくなるのは明らかでした。そこで、軌道修正。

部屋に置いてあったバブル状の芳香剤。これでかさ上げを図ります。

そうしてできあがったのがこちら。「見よう見まねでも形になる」のが素敵でした。

実際に添えてみて;

彩りもよく、空白もいい感じに埋まります。ハーバリウムオイルが足りなくなる誤算があったのですが、そこはカバー可能。

何より、材料各種が百均で手に入るご時世なので比較的安価。もくろみは成功したようです。

色々とあった一週間(平日)が無事に終わり、待っていたものは

こちらの到着。「ねんどろいど」大淀と香取です。

大淀の方は以前に所有していたのですが

手放したという苦い過去。今のスペースと、グッズを整理する力があれば問題は無いと判断。

さっそく、開封して撮影の開始です。

両者ともにお気に入りと言うこともあって、今のカメラで撮影したいフィギュアでした。

ボードゲームで培った“コンポーネント”ごとにケースに入れ、収納と展開がしやすいように収めました。

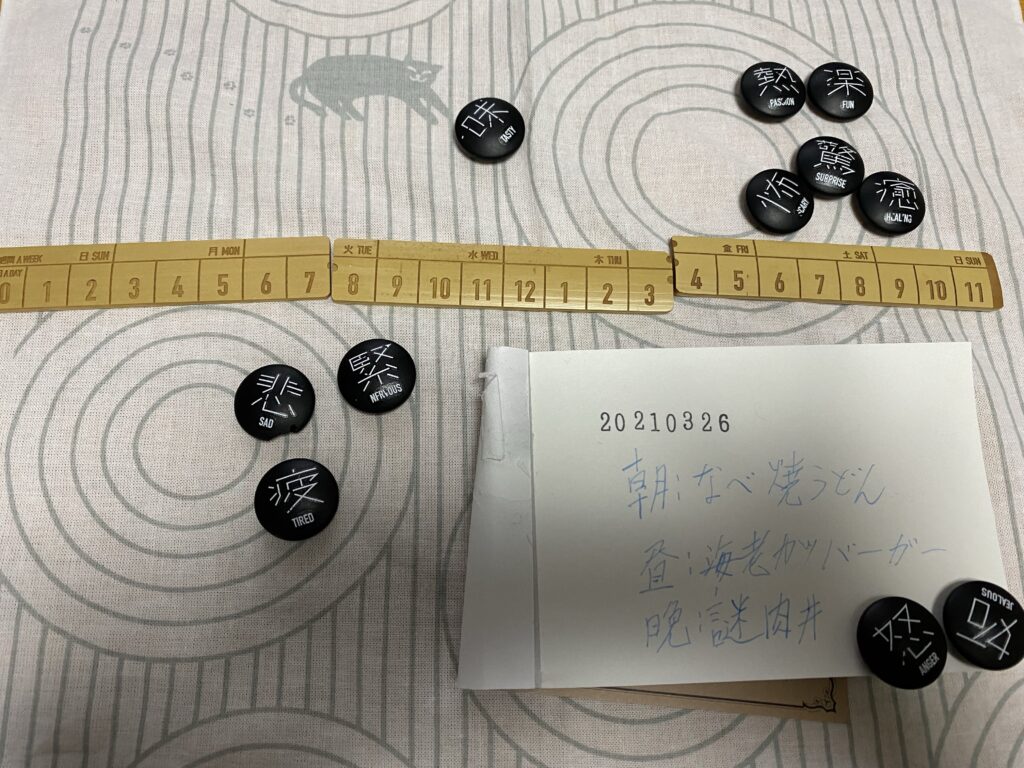

この日のZENタイル。昨日の残業による悲しみと疲れ、そしてその残業が評価されたかの緊張感がありました。

給料日と言うことで他にも色々と届いておりますが、それはまたのお話しです。

つい買い直してしまったボードゲーム『京都ダンガン』。

対人プレイもできる機会がありそうなので、過去にボドゲーマに寄稿したものをこちらに掲載します。

ゲームの準備

/post_image_90a6b6dc-342f-43eb-8be9-a90e9b21f04a.jpg)

1.京都マップ2枚を並べます。(相当な広さが必要です)

2.道路タイルを全て裏向き/見えない状態にしてよく混ぜます。(カルカソンヌよりも小さなタイルのため、布袋などに入れておくと手間が省けます)

/post_image_409ae446-e52c-437f-90ff-8e47651389e4.jpg)

3.各プレイヤーはランダムに名所カード5枚、「端っこ」カードを1枚、道路タイルを2枚受け取ります。これらは他のプレイヤーに見せないようにします。そして、プレイヤーコマ1つをマップ上の京都駅に置き、到達マーカー6個を脇に置いておきます。

ゲームの流れ

各プレイヤーの手番で行えることは次の3つ。これらのアクションは重複してもよく、1回や2回でも問題ありません。

/post_image_8bda31a4-7d3c-44d4-99ac-b62ad22b3880.jpg)

目的地までの移動はプレイヤーのコマがいる位置と目的地が道路でつながっている必要があります。

タイルの配置/回転は1回ずつですが、移動に関しては「道路がつながっていればどんなルートでも一瞬でたどり着くことができます。(道があれば叡山延暦寺→伏見稲荷といった移動も一瞬です)

自分の目的地に止まった場合、そのカードを公開して名所の上に到達マーカー1つを置きます。

/post_image_bf4d1987-36e7-4ff5-a70b-bb23ef52d4d4.jpg)

他のプレイヤーが配置した道を通ることも可能ですし、目的地をあえて通過することもできます。(その場合、目的地を公開することができず、到達マーカーを置くこともできません)

このルールですと、中央部分の目的地を引いたプレイヤーが圧倒的に有利になるため、

「観光地が描かれているタイルを通る際、必ずここで止まる」

ハウスルールを設けています。この「観光渋滞」により、祇園周辺の陣取りが熾烈になり、バランスも適正化されます。

また、他のプレイヤーが通るであろう道を回転させてあらぬ方向へと誘導させる戦略も時には必要です。

自分の手番が終わったら、タイルを常に2枚になるよう、補充します。(タイルをすべて使い切った人は2枚、1枚/2枚残っているプレイヤーは1枚/0枚を補充します)このとき、タイルは裏向きのまま引き、引いた後は他の人には見せないようにします。

その後、次のプレイヤーの手番が時計回り順に巡っていきます。

/post_image_659a57a2-4e5c-4da1-bd4f-ecf2d5478066.jpg)

誰よりも早く「端っこ」を含めたすべての目的地カードを公開し、到達マーカー6個をそれぞれの目的地においたプレイヤーが勝者となります。

(誰も目的地6つに到達できず、道路タイルが尽きた場合はゲームが終了し、一番多く目的地に到達しているプレイヤーが勝者です)

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén