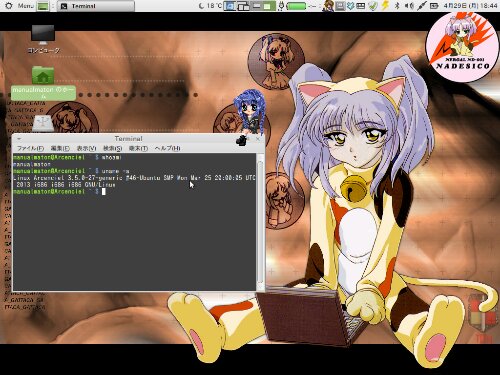

これの結果となります。

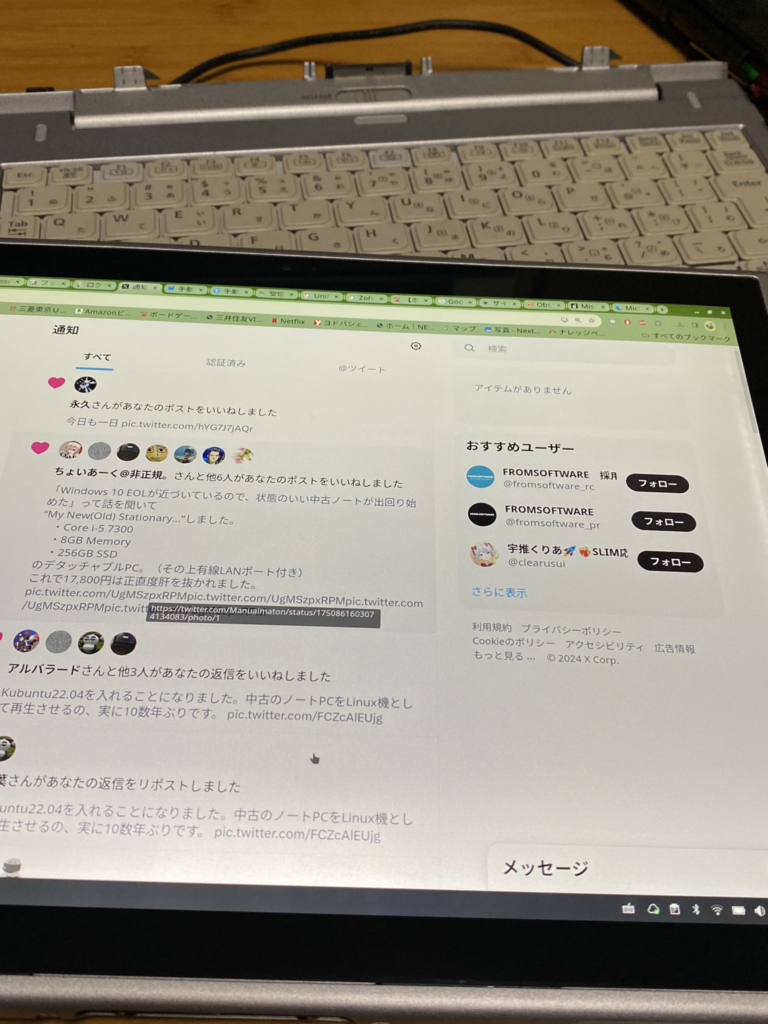

- 中古PCに

- NWに繋げず(つまり、クライアントLinuxのみで)

- アプリを動かす

限定環境での感想です。

結論:モバイル環境下でのGrowi単体運用は難しい。

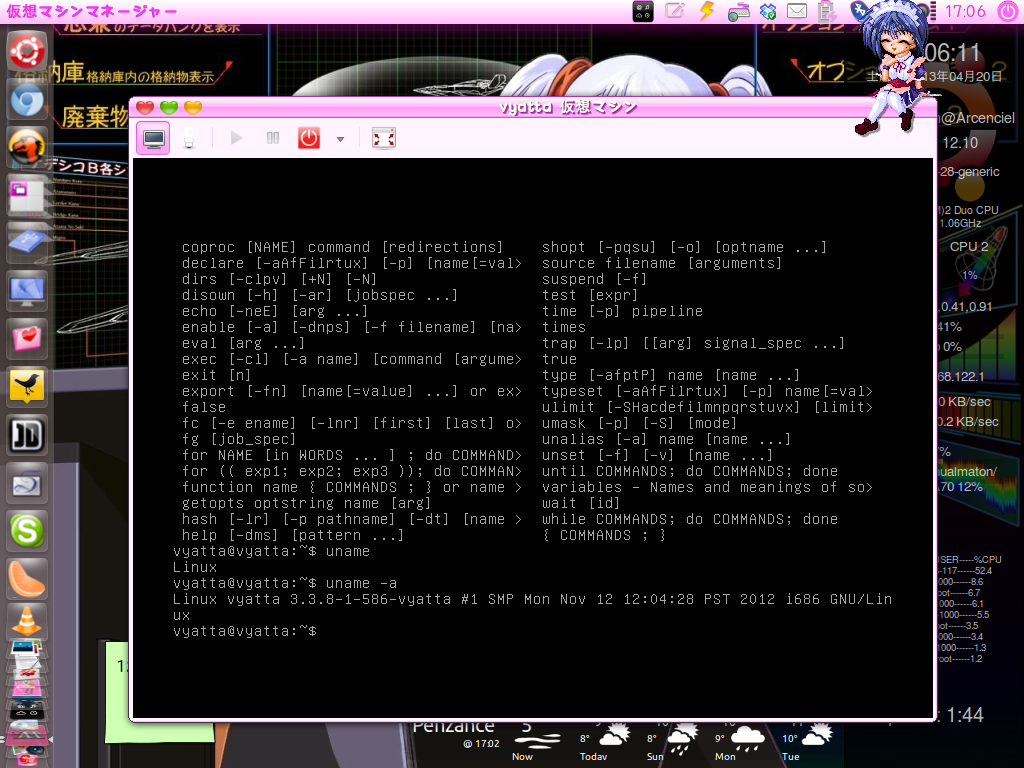

結論から言ってしまうと、この形。以下、理由を述べていきます。

理由1:重い

昨今のWebアプリの宿命と言えます。特にサーバーサイドレンダリングを重視しているGrowi v7以降は、低電圧版CPUでは満足に動かせません。(ビルドに15分以上かかりました)

理由2:スペックが低い機器は重いため、すぐ書ける・気軽に書ける特性が損なわれている。

Chromebookを選んでいた理由でもあります。

紙と同じぐらいの速度や携帯性を求めているので、重くしたのでは本末転倒です。

理由3:バッテリー消費。

これも、小さくない欠点でした。クライアントとサーバを兼ねるため、CPUにかかる負荷は増大。それにつれてバッテリーも消費してしまいます。

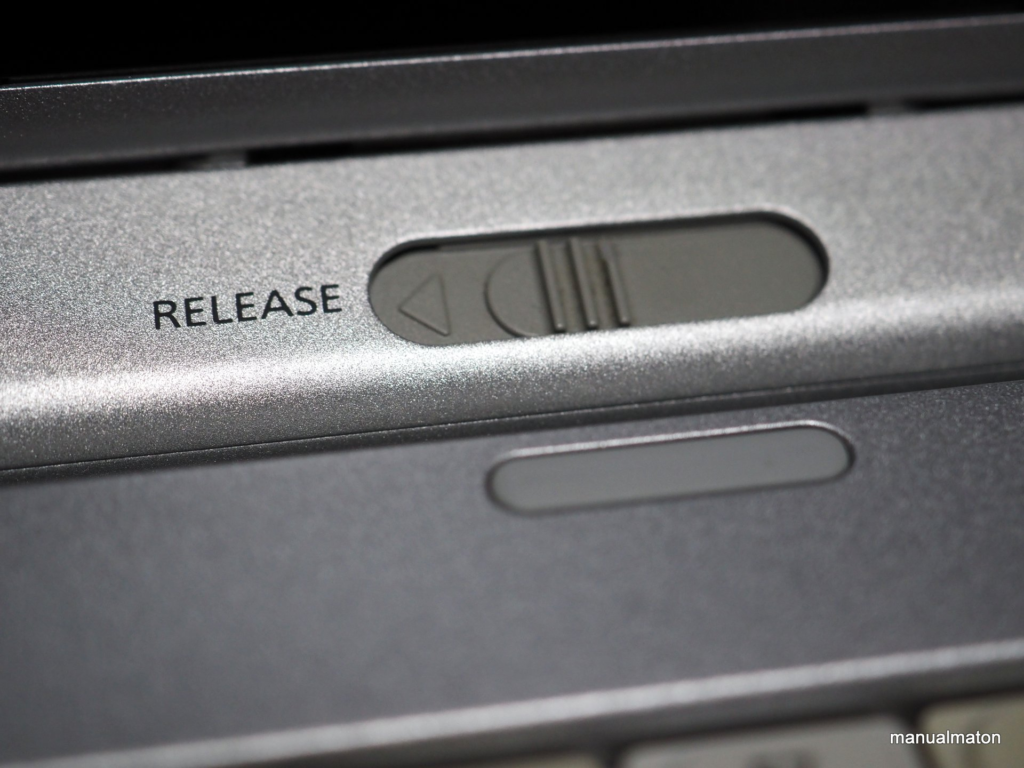

理由4:検証機を兼ねているノートPC

こちらは個人的な所見。

検証を兼ねているので、かなり頻繁にOSの再インストールを行います。そのたびにバックアップやリストアをするのは面倒です。

そういうわけで、「PCに沿ったアプリを選定する」大切さを学びました。