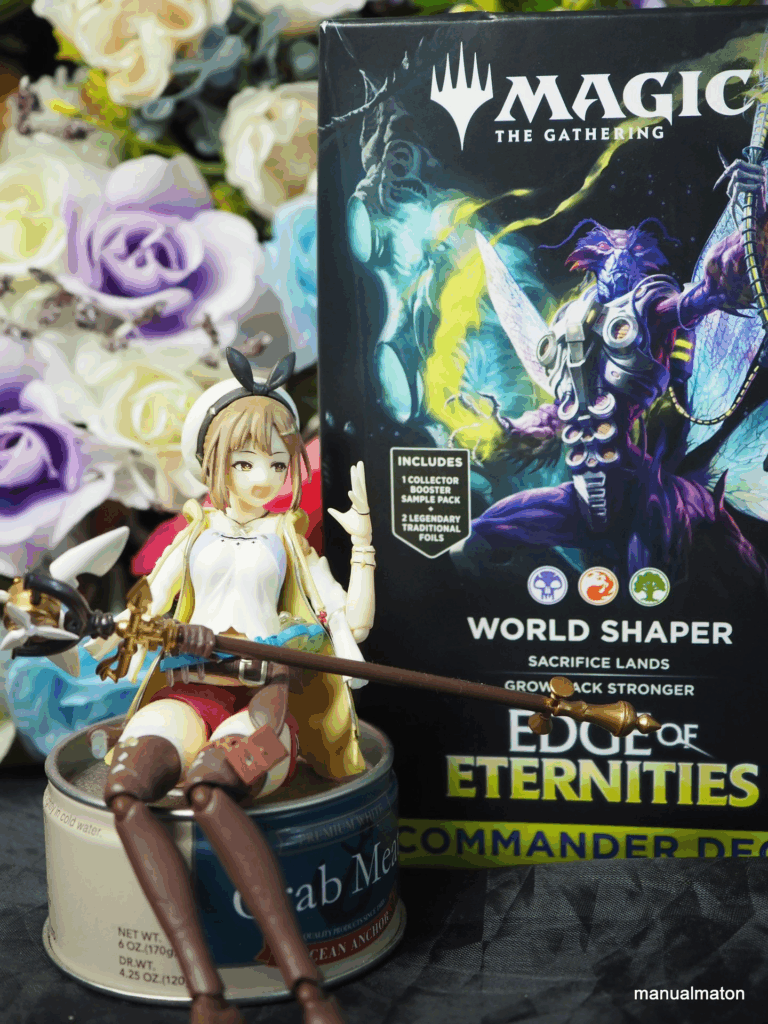

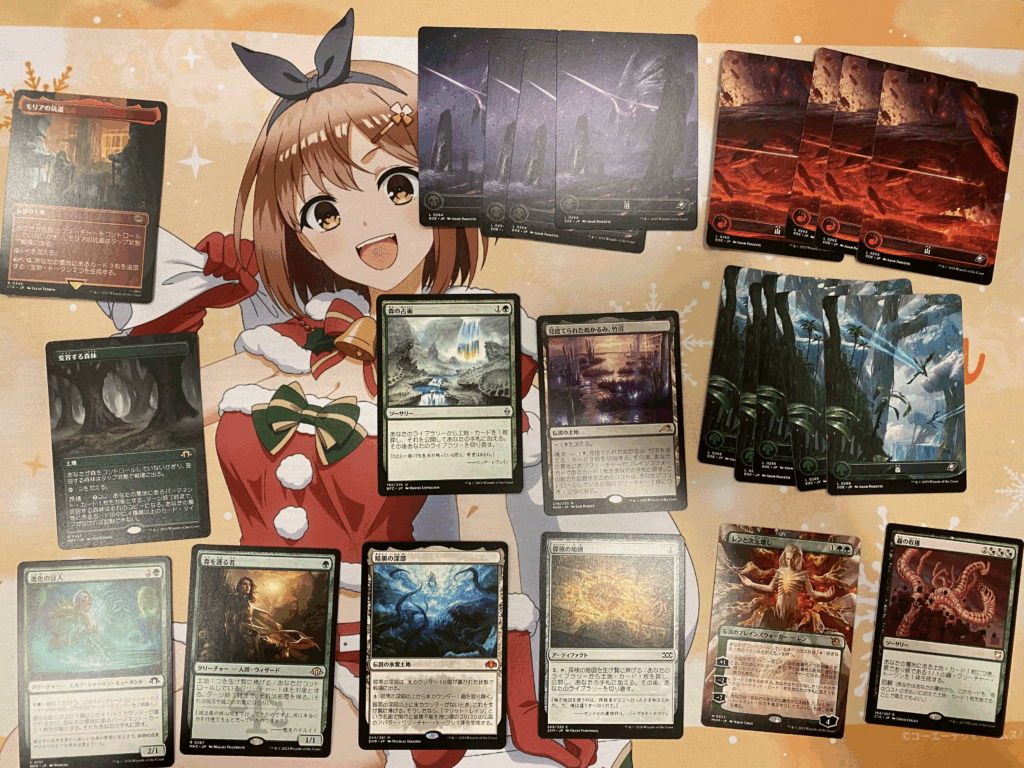

新たなカードが届いたため、『久遠の終端』構築済み統率者デッキを組み替えました。

- デッキのコンセプトそのまま

- ゲームチェンジャー・カード無し

- 2枚で達成する無限コンボ無し

- 土地以外を探すカード1枚だけ

ですが、これをブラケット2って言おうものなら1:3のゲームが始まるか、それ以前に卓が立たないかぐらいの勢いです。

統率者

- F《起源の番人、ザーレル/Szarel, Genesis Shepherd(EOC)》

Szarel, Genesis Shepherd / 起源の番人、ザーレル (2)(黒)(赤)(緑)

伝説のクリーチャー — 昆虫(Insect) ドルイド(Druid)

飛行

あなたの墓地にある土地をプレイしてもよい。

あなたのターン中、あなたがトークンでもこれでもないパーマネント1つを生け贄に捧げるたび、これでないクリーチャー最大1体を対象とする。それの上にこれのパワーに等しい個数の+1/+1カウンターを置く。

2/5

クリーチャー

- 《甦りし悪夢、ブレイズ/Braids, Arisen Nightmare(EOC)》

- 《ユーミディアンの荒地起こし/Eumidian Wastewaker(EOC)》

- 《エヴェンドの低木刈り/Evendo Brushrazer(EOC)》

- 《アクームの怒り、モラウグ/Moraug, Fury of Akoum(ZNR)》

- 《土地守/Groundskeeper(EOC)》

- 《森を護る者/Sylvan Safekeeper(MH3)》

- 《事件現場の分析者/Aftermath Analyst(EOC)》

- 《サテュロスの道探し/Satyr Wayfinder(EOC)》

- 《春花のドルイド/Springbloom Druid(EOC)》

- 《機能不全ダニ/Haywire Mite(BLC)》

- 《不屈の追跡者/Tireless Tracker(EOC)》

- 《水平線の探検家/Horizon Explorer(EOC)》

- 《進化の証人/Evolution Witness(MH3)》

- 《秋の占い師/Augur of Autumn(EOC)》

- 《ムル・ダヤの巫女/Oracle of Mul Daya(EOC)》

- 《最強のベイロス/Baloth Prime(EOC)》

- 《アルゴスの庇護者、ティタニア/Titania, Protector of Argoth(EOC)》

- 《猛り狂うベイロス/Rampaging Baloths(EOC)》

- 《波乱の悪魔/Mayhem Devil(EOC)》

- 《ウィンドグレイスの魂/Soul of Windgrace(EOC)》

- 《ギトラグの怪物/The Gitrog Monster(EOC)》

- 《クロールの死の僧侶、マジレク/Mazirek, Kraul Death Priest(EOC)》

- 《フェイに呪われた王、コルヴォルド/Korvold, Fae-Cursed King(EOC)》

インスタント

- 《羅利骨灰/Tear Asunder(EOC)》

- 《乱動の再成長/Roiling Regrowth(EOC)》

- 《砕土/Harrow(EOC)》

- 《コラガンの命令/Kolaghan's Command(DTK)》

- 《ウィンドグレイスの裁き/Windgrace's Judgment(EOC)》

ソーサリー

- 《苦い真理/Painful Truths(BFZ)》

- 《信仰無き物あさり/Faithless Looting(UMA)》

- 《惑星殲滅/Planetary Annihilation(EOC)》

- 《冒涜の行動/Blasphemous Act(EOC)》

- 《害獣の侵入/Pest Infestation(EOC)》

- 《森の占術/Sylvan Scrying(BFZ)》

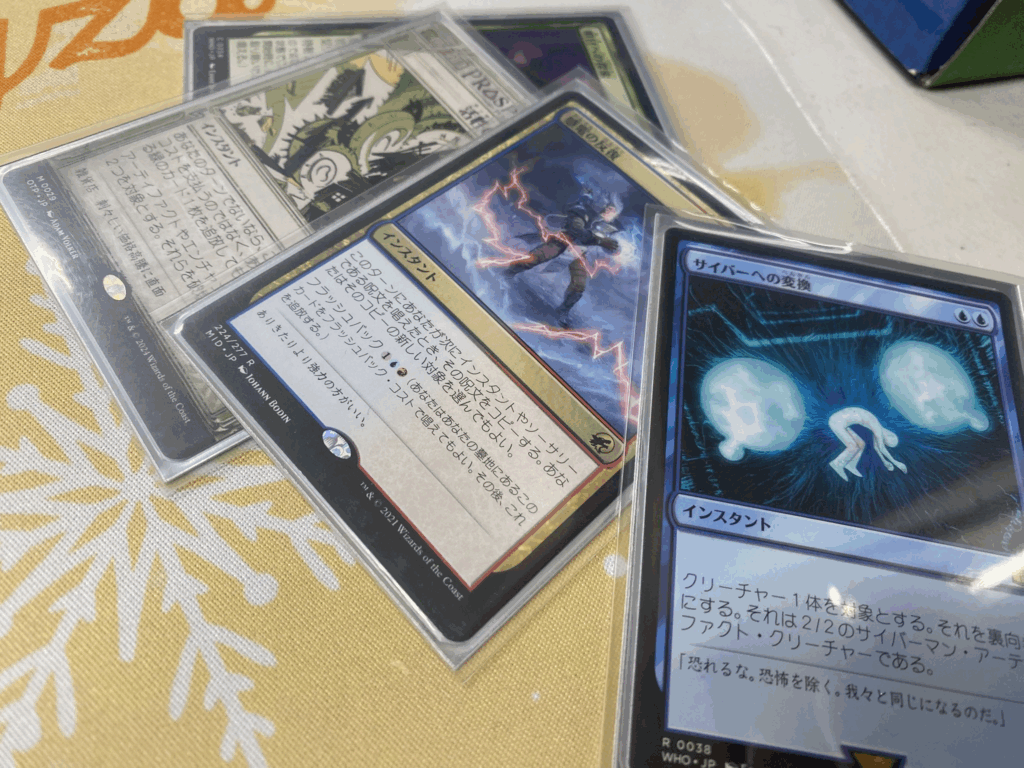

- 《探検/Explore(WHO)》

- 《壌土からの生命/Life from the Loam(UMA)》

- 《自然の知識/Nature's Lore(EOC)》

- 《遥か見/Farseek(EOC)》

- 《耕作/Cultivate(EOC)》

- 《形なき始まり/Formless Genesis(EOC)》

- 《明日への探索/Search for Tomorrow(TSP)》

- 《見事な再生/Splendid Reclamation(EOC)》

- 《スカイシュラウドの要求/Skyshroud Claim(EOC)》

- 《世界魂の憤怒/Worldsoul's Rage(EOC)》

- 《大渦の脈動/Maelstrom Pulse(ARB)》

- 《花崗岩の凝視/Gaze of Granite(EOC)》

- 《僻境への脱出/Escape to the Wilds(EOC)》

- 《蟲の収穫/Worm Harvest(C18)》

エンチャント

- 《発生の器/Vessel of Nascency(SOI)》

- 《パーフォロスの槌/Hammer of Purphoros(THS)》

アーティファクト

- 《探検の地図/Expedition Map(2XM)》

- 《太陽の指輪/Sol Ring(EOC)》

- 《秘儀の印鑑/Arcane Signet(EOC)》

- 《探査幼生艦/Exploration Broodship(EOC)》

- F《世界播種、ハースハル/Hearthhull, the Worldseed(EOC)》

プレインズウォーカー

土地

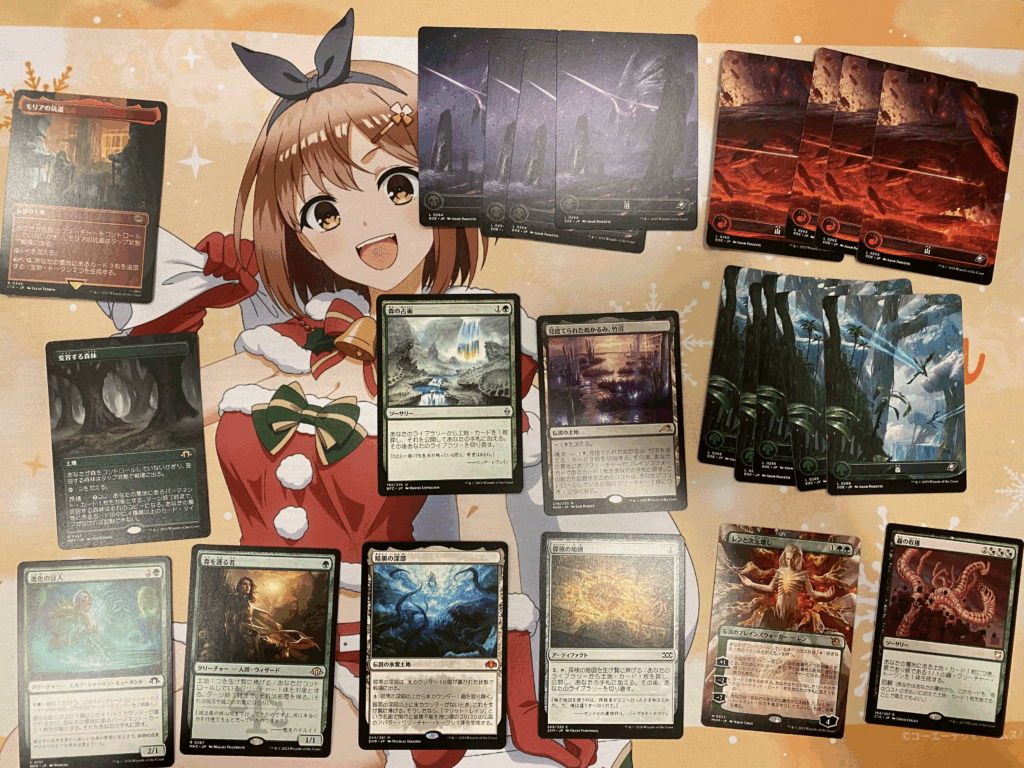

- 4《沼/Swamp(EOE)》 フルアート

- 4《山/Mountain(EOE)》 フルアート

- 5《森/Forest(EOE)》 フルアート

- 《土建組一家の監督所/Riveteers Overlook(EOC)》

- 《硫黄泉/Sulfurous Springs(EOC)》

- 《燻る湿地/Smoldering Marsh(EOC)》

- 《ラノワールの荒原/Llanowar Wastes(EOC)》

- 《カープルーザンの森/Karplusan Forest(EOC)》

- 《燃えがらの林間地/Cinder Glade(EOC)》

- 《春色の湿原/Vernal Fen(EOC)》

- 《黄昏のぬかるみ/Twilight Mire(EOC)》

- 《ボジューカの沼/Bojuka Bog(EOC)》

- 《ユーミディアンの孵化場/Eumidian Hatchery(EOC)》

- 《寓話の小道/Fabled Passage(EOC)》

- 《統率の塔/Command Tower(EOC)》

- 《ウルザの物語/Urza's Saga(MH2)》

- 《変容する森林/Shifting Woodland(MH3)》

- 《モリアの坑道/Mines of Moria(LTR)》

- 《演劇の舞台/Thespian's Stage(WHO)》

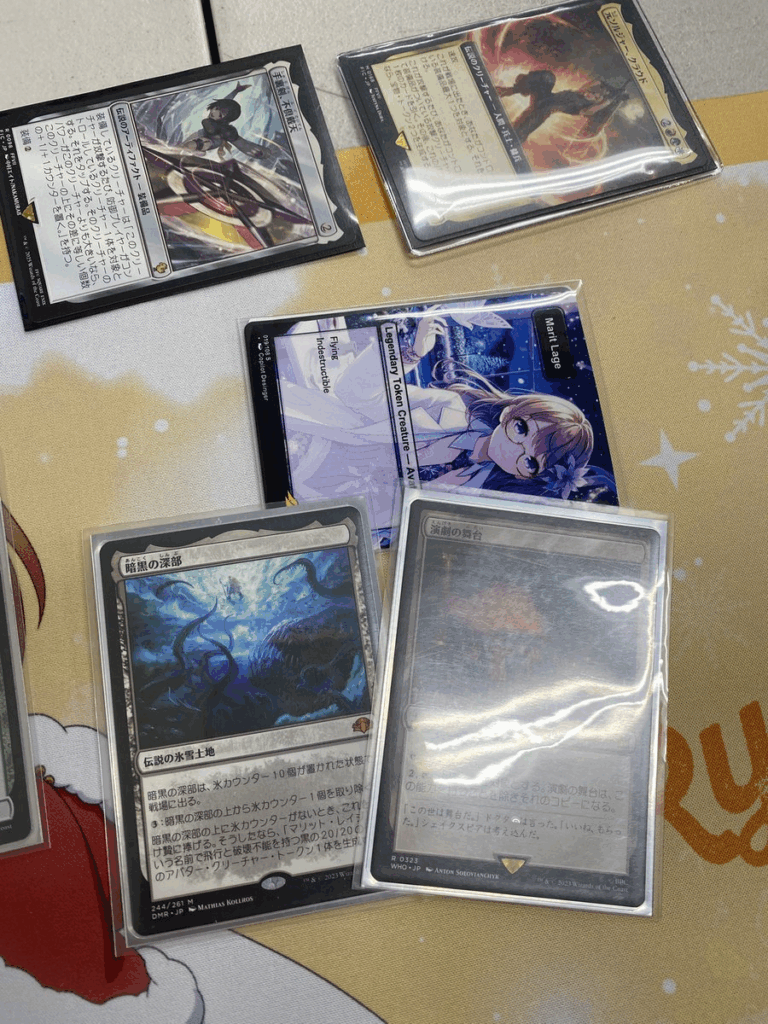

- 《暗黒の深部/Dark Depths(UMA)》

- 《ダクムーアの回収場/Dakmor Salvage(EOC)》

- 《見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire(NEO)》

- 《不毛の大地/Wasteland(TMP)》

- 《魂の洞窟/Cavern of Souls(AVR)》

- 《虹色の眺望/Prismatic Vista(MH1)》

- 《樹木茂る山麓/Wooded Foothills(ONS)》

- 《新緑の地下墓地/Verdant Catacombs(ZEN)》

- 《血染めのぬかるみ/Bloodstained Mire(ONS)》

- 《草むした墓/Overgrown Tomb(RAV)》

- 《血の墓所/Blood Crypt(RTR)》

- 《踏み鳴らされる地/Stomping Ground(GTC)》

- 《耐え抜くもの、母聖樹/Boseiju, Who Endures(NEO)》

- 《ケッシグの狼の地/Kessig Wolf Run(ISD)》

OUT

- 《ほくちの壁/Tinder Wall(ICE)》

- 《壌土造りのフォーン/Loamcrafter Faun(EOC)》

- 《ヤヴィマヤの古老/Yavimaya Elder(CMD)》

- 《永遠の証人/Eternal Witness(5DN)》

- 《ケンタウルスの壊し蔦/Centaur Vinecrasher(EOC)》

- 《世界を壊すもの/World Breaker(EOC)》

- 《ヤヴィマヤの化身、ムルタニ/Multani, Yavimaya's Avatar(EOC)》

- 《一座の支配人、ジョーリ/Juri, Master of the Revue(EOC)》

- 3《沼/Swamp》 - フルアートに差し替えるため

- 3《山/Mountain》 - フルアートに差し替えるため

- 4《森/Forest》 - フルアートに差し替えるため

- 《岩山のタール坑/Rocky Tar Pit(EOC)》

- 《山峡/Mountain Valley(EOC)》

- 《黒割れの崖/Blackcleave Cliffs(ZNE)》

- 《無限地帯/Myriad Landscape(ZNC)》

- 《土建組一家の監督所/Riveteers Overlook(EOC)》

- 《貴顕廊一家の劇場/Maestros Theater(EOC)》

- 《廃墟の地/Field of Ruin(XLN)》

- 《脱出トンネル/Escape Tunnel(EOC)》

IN

- 《森を護る者/Sylvan Safekeeper(MH3)》

- 《進化の証人/Evolution Witness(MH3)》

- 《機能不全ダニ/Haywire Mite(BLC)》

- 《森の占術/Sylvan Scrying(BFZ)》

- 《蟲の収穫/Worm Harvest(C18)》

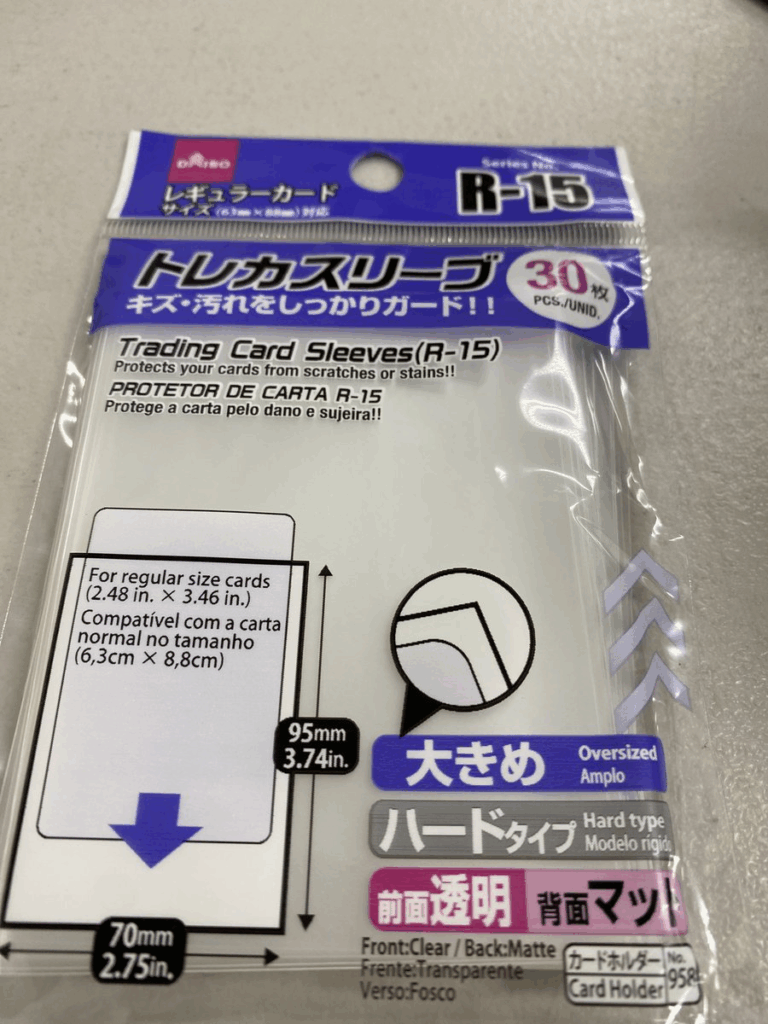

- 《探検の地図/Expedition Map(2XM)》

- 《レンと次元壊し/Wrenn and Realmbreaker(MOM)》

- 4《沼/Swamp》 - EOEフルアート

- 4《山/Mountain》 - EOEフルアート

- 5《森/Forest》 - EOEフルアート

- 《ウルザの物語/Urza's Saga(MH2)》

- 《変容する森林/Shifting Woodland(MH3)》

- 《モリアの坑道/Mines of Moria(LTR)》

- 《演劇の舞台/Thespian's Stage(WHO)》

- 《暗黒の深部/Dark Depths(DMR)》

- 《見捨てられたぬかるみ、竹沼/Takenuma, Abandoned Mire(NEO)》

搭載しているシナジー

暗黒の深部コンボ

《暗黒の深部/Dark Depths(UMA)》を《演劇の舞台/Thespian's Stage(WHO)》がコピーする、いわゆるステージ・デプス。

または昂揚が達成した状態で《変容する森林/Shifting Woodland(MH3)》が墓地にある《暗黒の深部/Dark Depths(UMA)》をコピー。

これらを探しに行ける

- 《森の占術/Sylvan Scrying(BFZ)》

- 《ウルザの物語/Urza's Saga(MH2)》経由での(または直接の)《探検の地図/Expedition Map(2XM)》

これらは統率者が《世界のるつぼ/Crucible of Worlds(5DN)》能力を持っていることから再利用も可能です。

また、2種類の回顧呪文で点と面での攻め筋を体験。

もちろん、統率者が持っている生け贄も活かしています。

言うなれば「脱法ブラケット2」と言うべきデッキになりました。