16世紀の大航海時代を舞台にしたボードゲーム。自分にとって一つのきっかけとなった作品なので、改めて記します。(余談の方がむしろ本題です)

概要

プレイヤーは欧州列強の船団を率いる総督であり、北大西洋の植民地を開拓していきます。

船を建造し、積み荷の選定や開拓を進め、得た資源を元に出荷を行います。

ゲームのルール

複数の要素が絡み合っていますが、本作の最大の特徴は「資源管理による超・超拡大生産」です。ワーカープレースメントっぽいルールも味付けにすぎません。

ゲームの流れ

ゲームは以下の3つのフェイズに分かれていて、4ラウンドが終わった後に得点を計算。最も高い得点を稼いだプレイヤーが勝者となります。

- 船の購入:いわゆるワーカーを増やすフェイズです。ワーカー枠を増やしたり各国ごとの固有能力を発動させることもできます。

- アクションの計画と実行:アクションごとに船を配置して以下を実行します。

- 積み荷(積み荷カードから資源や臨時船を得る)

- 植民(配置されたタイルから資源/勝利点を得る)

- 出荷(資源を消費して勝利点を得る)

- 発見(タイルを配置して資源/勝利点を得る)

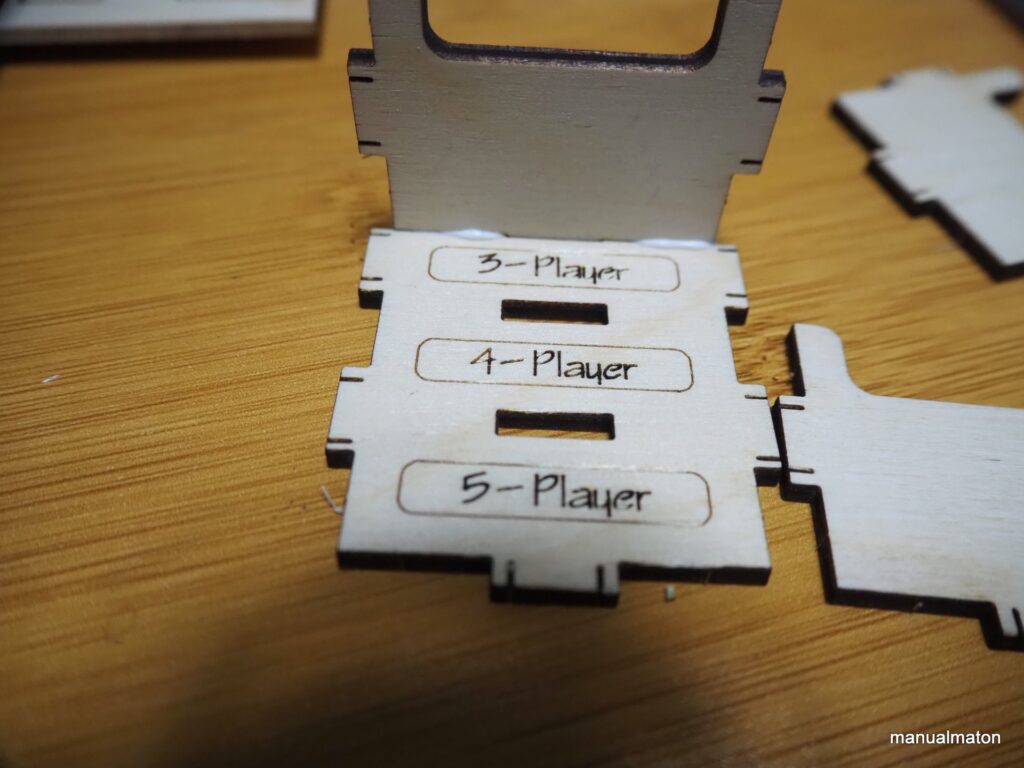

- 目的の達成:人数に応じてタイルを配置。目的達成カードの条件を満たすようであれば公開して得点トラックを進めます。

4ラウンド終了時に最終得点を行います。

このゲームの好きなところ

超・超拡大生産による爽快感

全ての得点の7~8割を最終4ラウンド目に稼ぐという豪快さです。

遊び始めた頃は2~3点ほどしか進まず、「これ、本当にトラックが50(100)も必要なのか?」と思いましたが、ラウンドが進むごとに得点は加速。4ラウンド目は船団を率いての大航海となります。

「速さ」がものを言うシステム

ワーカープレースメント“っぽい”ルールと称した理由です。本作はスタートプレイヤーが有利ではありません。

- 船(ワーカー)に示された速力が高いほど

- 先に得点トラックを進めたプレイヤーほど

有利な選択を選べるようになっています。これらは公開情報となっているので、他のプレイヤーの狙いもわかりやすく、それをカットするか別の道を選ぶかのディシジョンメイキングが可能です。

特に発見や出荷の完成ボーナスにも関わってくるため、終盤ほど速度競争は重要になっていきます。

トラックボーナスと目的達成ボーナスのジレンマ

得点トラックの合間を通過するたびに目的達成カードや提督カードを取得できます。この目的達成カードは2つの条件があるため、

- 易しい達成度で次のトラックボーナスへと進むか?

- 難しい達成度にして最終的な得点を得るか?

のジレンマが生まれます。特に、後述する提督カードの選択肢はゲームの勝敗を決定づける側面もあるので、中盤の悩ましさは相当です。

国と提督による二層の非対称性

国ごとに

- 特定のアクションを強める(イギリス/フランス/スペイン)

- 速さを高める(オランダ)

- ワーカー枠を増やす(ポルトガル)

の特徴があります。

さらに、提督カードは資源を受け取る、アクションや速力を強化するなどの強力な効果を持っています。

この2つの組み合わせにより、ゲームのリプレイ性は高くなっています。

いずれの能力も当時の歴史に思いをはせることができる内容であり、没入感がとても高いです。

このゲームの残念なところ

マイナー故の入手性

2018年に発売されたまま、再販されていません。日本語化もされていないので入手は困難です。

トラックボーナスのルールが不明瞭

得点を進めることで得られるトラックボーナスは、通過するごとに「ボーナスが3マス後ろに下がる」ルールです。最初はこれに気づかず、なぜ1位通過したプレイヤーの得点が下がるのかと勘違いしていました。

頻繁なシャッフル

積み荷カードと島タイルの枚数が十分ではなく、切れるたびに捨て札をシャッフルします。そのため、ゲームが止まりがちです。

まとめ

- すさまじい拡大再生産による爽快感

- テーマに合致したルールとコンポーネント

- 90分台のゲームでありながら軽いプレイ感

など、入手してから度々開けているゲームです。特に自分や友人はこの手の歴史が好きなので、欧州列強の非道さをネタにしながら遊べるのもお気に入りのポイントです。

余談:このゲームが特別な理由

このゲームが特別なのは、自分に新たな視点や価値観をもたらしてくれたからです。

福袋での偶然の出会い

この作品はボードゲームの福袋に入っていたものです。当初、知らない作品だったため少しがっかりしました。さらに、レビューサイトや動画でも評価は芳しくなく、「外れを引いたかもしれない」と思っていました。

ルールを読み解く中で生まれた期待

しかし、実際にルールを読み込むうちに「これは面白いのでは?」と感じる点がいくつかありました。試しに友人とプレイしたところ、その直感は正しかったのです。特に、レビューで指摘されていた“つまらない”とされる点は、ルールの読み違いであることが判明しました。

自分の体験から見えた新たな価値

結果として、このゲームは友人とのクローズ会でも頻繁に遊ばれるようになり、「意外と良作だった」という高評価を得ることができました。これをきっかけに、自分の中である持論が芽生えました。それは、

「レビューはあくまで参考であり、最終的な評価は自分の体験によって下すべきである」

というものです。

自ら航路を切り開く楽しさ

本作のテーマである大航海時代における航路開拓になぞらえるならば、ボードゲームもまた未知なる大地を探検するようなものです。他者の意見に左右されるのではなく、自分で手に取り、自分の感性で評価する—そうした姿勢を象徴する存在がこのゲームでした。

これ以降、ボードゲームを選ぶ際にはレビューや噂に過度に依存することなく、まずは自分で確かめることを大切にしています。それこそが、このゲームが私にとって特別な理由なのです。