『宝石の煌めき』『世界の七不思議』など、名作のデュエル版が次々と生まれる中、『アズール』にもついにデュエル化となりました。

今回は、「元ネタの『アズール』をプレイ済み」という視点から、本作をレビューしていきます。

前提

本レビューは、オリジナル版『アズール』を理解されている方を前提に進めます。ご了承ください。

疑問:元々2人でも面白い『アズール』をデュエル化する必要があるのか?

そもそも『アズール』は、2人用としても高い評価を得ている名作です。

特に2人戦では、相手に不要なタイルを押し付ける「直接攻撃」が強烈に発生し、インタラクションも十分でした。

そんなゲームを、

- あえて2人専用に

- ルールを再設計し

- コンポーネントを刷新した

ことにどんな意味があったのか――これが購入前に抱いた最大の疑問でした。

疑問への回答:遊んで分かった「デュエル化する必要は十分にある」

しかし、実際にプレイしてみると、その必要性は十分に感じられるものでした。

オリジナルと共通する要素

- プレイヤーはポルトガルのタイル職人となり、タイルを集めて配置していきます。

- ファーストプレイヤータイルを取ると、失点と引き換えに次ラウンドのスタートプレイヤーになります。

- 配置できなかったタイルは不要タイル置き場に送られ、得点計算時にマイナスされます。

- 得点は、タイルを置いた瞬間、横列・縦列の連結数に応じて加算されます。

オリジナルと異なる要素

- ゲーム終了条件の変化

- オリジナルの「1列完成で終了」ではなく、必ず5ラウンドで終了する固定制になりました。

- タイル配置の自由度アップ

- 新たに「置き場所を追加する仕組み」が導入され、従来の固定ボードではなく、可変性のある配置が可能になります。

- ターン中の新アクション追加

- 先の、置き場所を追加するアクションにより、タイルをどこに配置するかを選択できるため、戦略の幅のみならず、置いてしまったタイルへのリカバリーも可能になります。

- ワイルドタイル・スペシャルタイルの導入

- 任意の色として使えるタイルや、特定条件で自動配置されるタイルがあり、高得点化を目指しやすくなりました。

- ボーナスチップの存在

- アクションの中で獲得するボーナスチップは、複数枚の組み合わせでタイルに返還できます。これにより、「あと1個足りない」状況が緩和されます。

追加要素による難点

- ルールの複雑化

- インストに10〜20分程度かかるなど、オリジナル版に比べると説明負担が増加。

- プレイ中のダウンタイムもやや長くなりがちです。

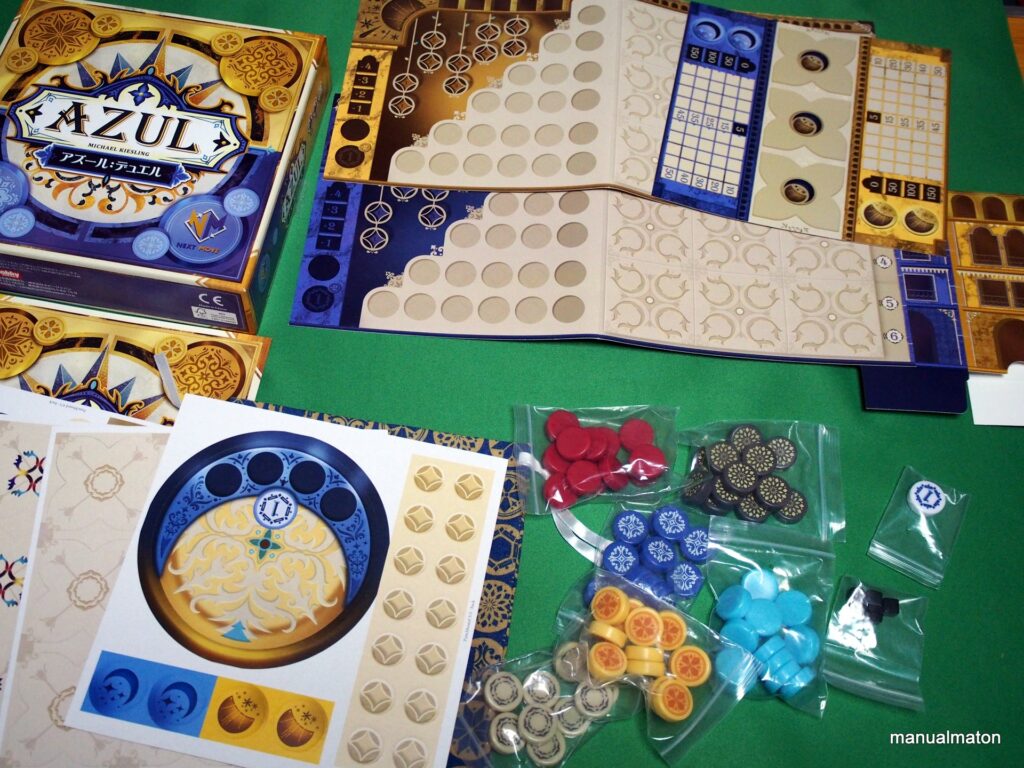

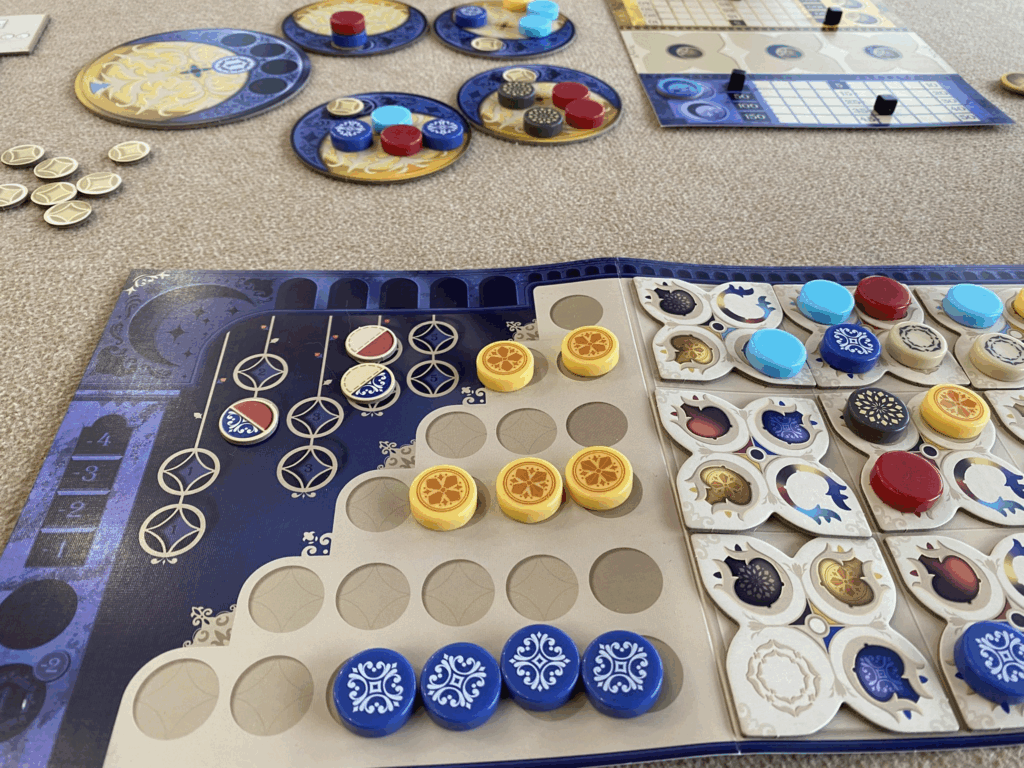

- タイル形状の変更

- 本作ではタイルが丸形に変更。オリジナル版の正方形タイルの美しさに愛着がある人には少し惜しいかもしれません。

結論:不条理要素を排したための換骨奪胎

理不尽な展開の弱体化

- オリジナル版2人戦で起こりがちだった「理不尽な押し付け展開」が大きく緩和されています。

- リカバリーのしやすさ

- タイルの置き場所を柔軟に選べることで、失敗しても立て直しやすくなりました。

- 戦略の広がり

- 「高得点化に向かって突き進む快感」がより強調され、2人用らしい読み合いが深まりました。

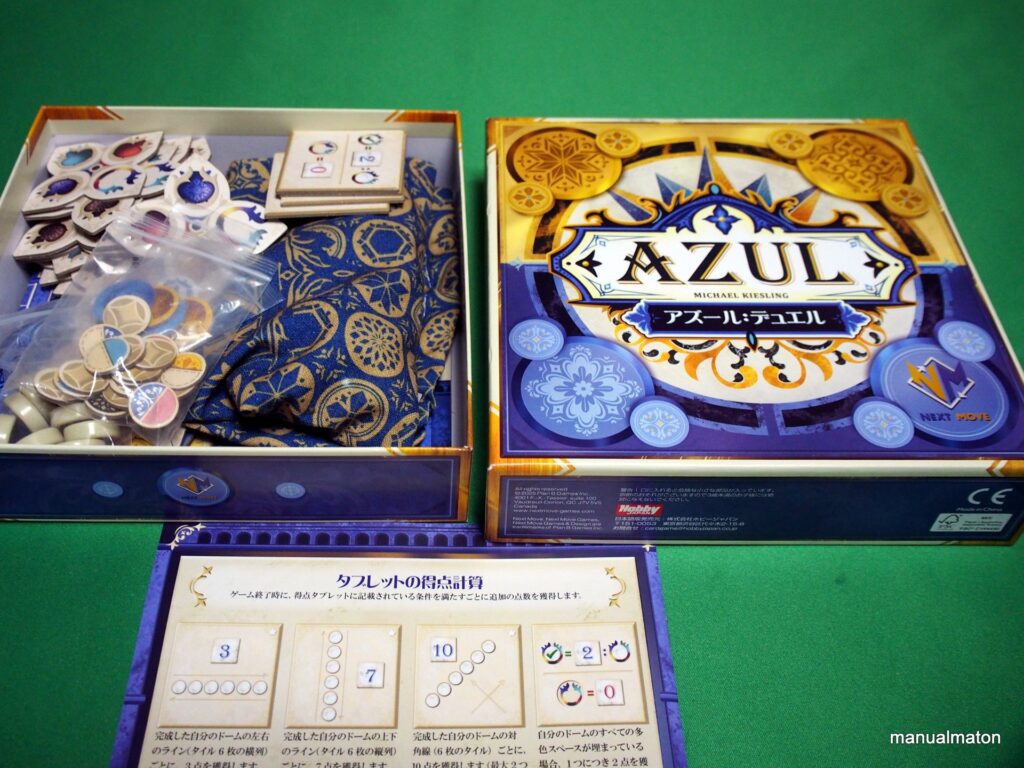

コンポーネントの魅力は健在

並べたタイルの美しさ、手に取ったときの満足感は、オリジナル同様に楽しめます。

つまり『アズール:デュエル』は、オリジナル版2人戦の

- 実力差によるバチバチの殴り合い

- 押し付けによる一方的な展開

といった「ボードゲーム初心者が苦手とする要素」を丁寧に緩和し、2人用ゲームとして非常に洗練された形に仕上がっています。

まとめ

元々の2人戦の殺伐感が苦手だった人には、特にオススメできる一作です。

2人で、じっくりと、それでいて軽やかに楽しめる美しいアブストラクトゲームをお探しの方にもオススメです。