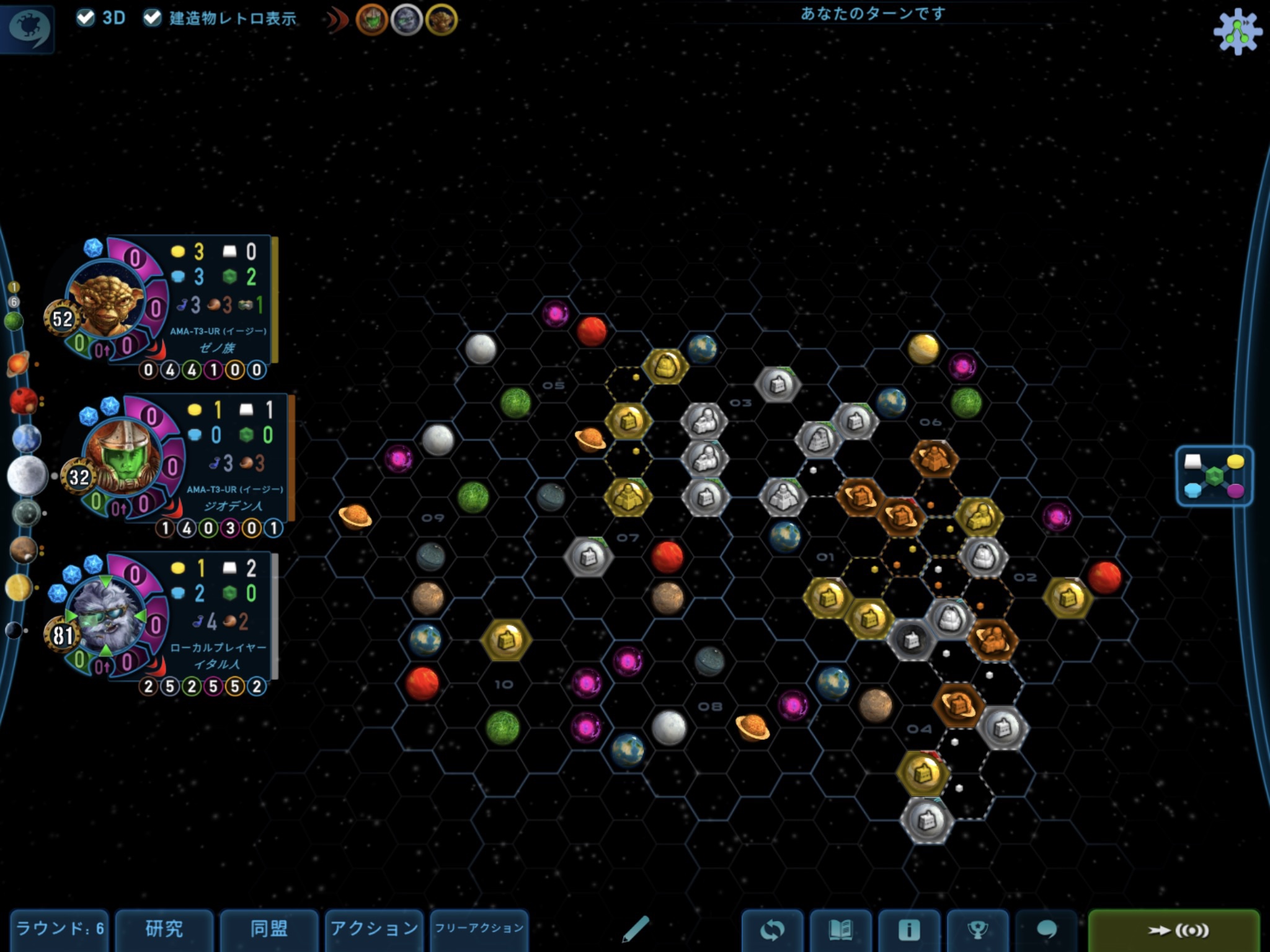

先述したように、「ガイアプロジェクトが動く」が大きなアドバンテージとなっているiPad mini。

練習中の種族と大好きな種族の検証です。

case1:イタル人

- エリア2→3にトークンを燃やしてもなくならずガイアエリアに移動

- 学院の知識収入が他よりも高い

- ガイアエリアにあるトークンを4消費して技術タイルを得られる首府能力

と、弱いことが書かれていない強力な種族。ではありますが、使っていたのは最初の頃だったので立ち返って改めて使ってみました。

- どのタイミングからでも得点を狙える

- 序盤でミスっても(あるいは囲まれても)リカバリーできる

- マジョリティも研究も高水準

と、最強種族筆頭なだけあります。何よりも技術タイルを得られることによる受けの広さは相当なものです。

ただ、パワートークンを激しく消費するので終盤にパワーが回転しないのが難点でした。

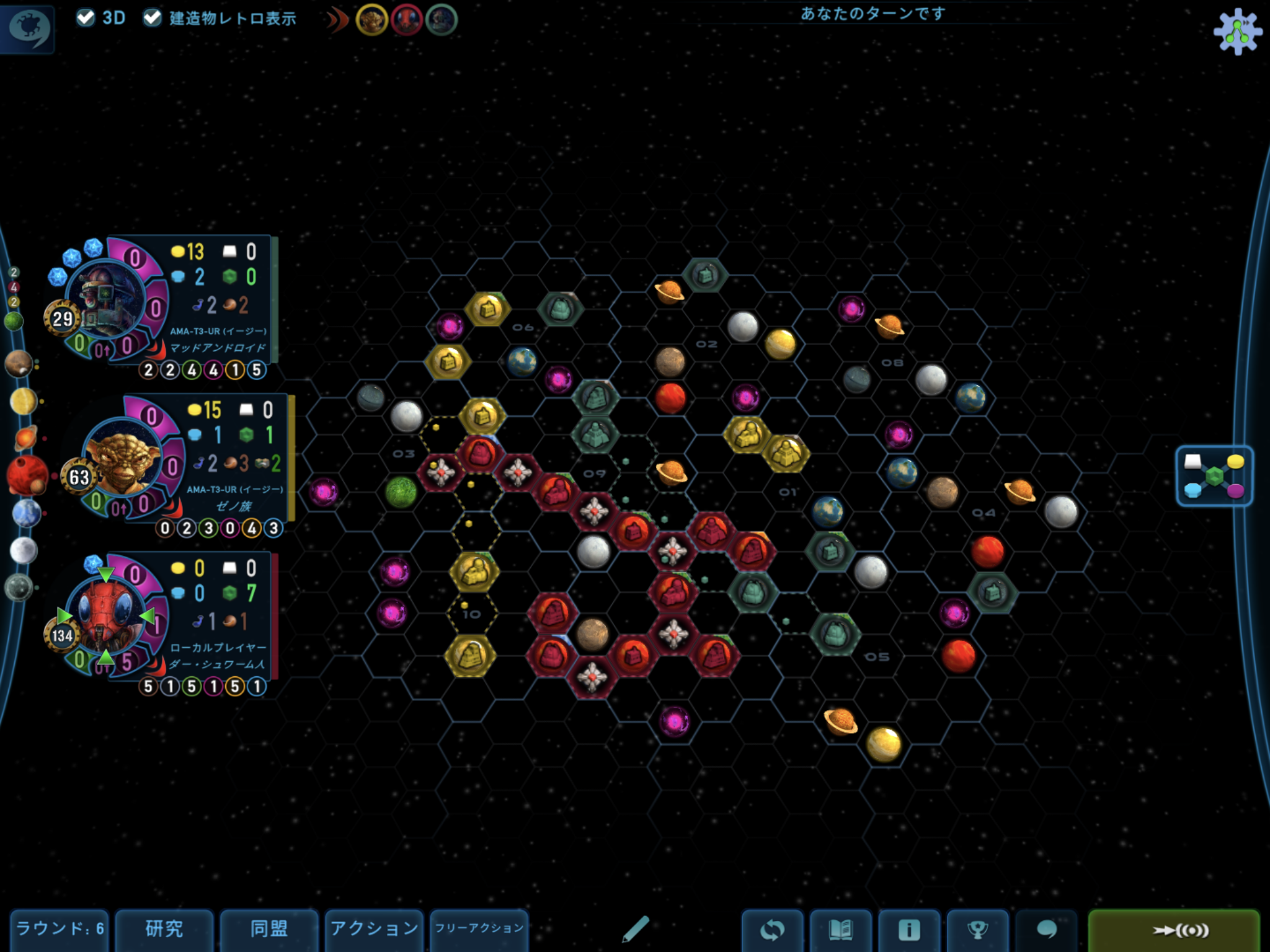

case2:ダー・シュワーム

- 最初に建てられるのは首府のみ

- ターン毎にパワー1の宇宙ステーションを置ける

- 同盟の衛星はパワートークン消費ではなくQICを消費

- 「既存の同盟に追加する」形で拡大

と、既存ルールから大きく外れながらも

- 同盟タイルによる得点と追加資源

- 研究ゴールや上級技術を狙いやすい

と、これまた強い種族。反面、周りを取り囲まれると動きが取れないために柔軟性は低いという印象です。

それだけに、力押ししたときの爆発力はかなりのもの。このゲームではマップが開拓しやすかったことも幸いし、マジョリティも研究も高水準。

- 5つの同盟タイル

- 4同盟

- 3研究ゴール

- 2上級ゴール

を達成し、200点オーバーいきました。

まとめ

運の要素が初期しかなく、他のプレイヤーの動向で戦略が変わるガイアプロジェクト。

柔軟性に高い種族と自分の強みを最大限に活かせる種族は強いと改めて思いました。