2021年もあと僅か。この1年、まだまだ禍は続いておりましたけれども、「ボードゲーム」は継続的に遊んでいました。

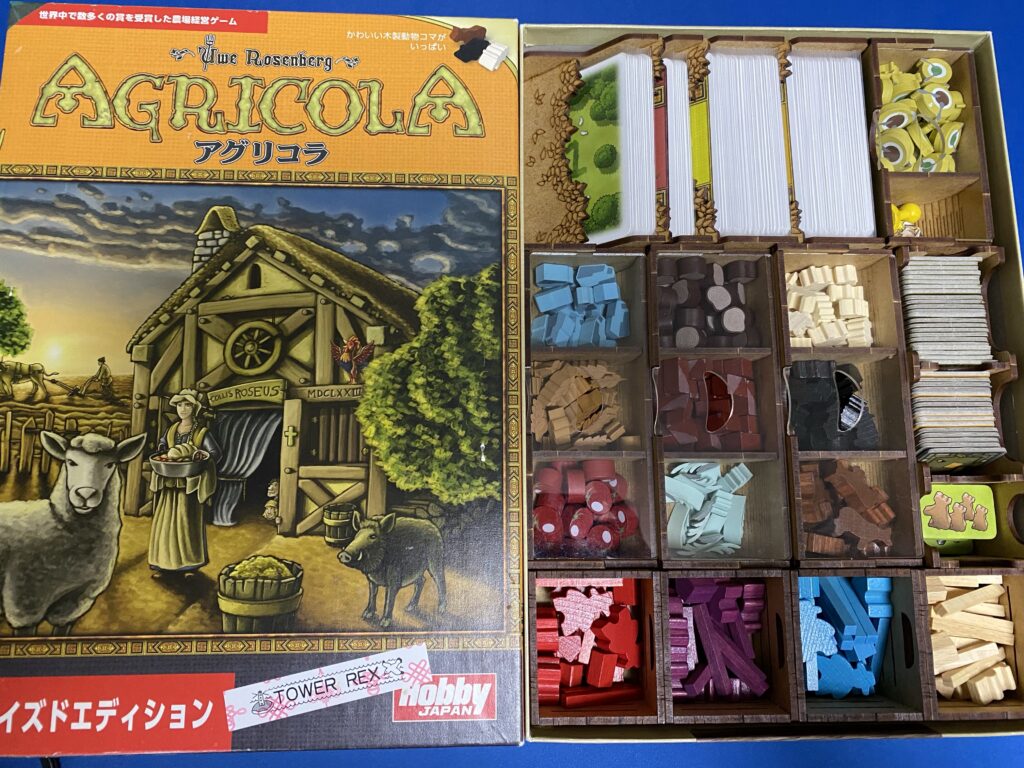

買い直す/複数買い

- 『カルカソンヌ』

- 『京都ダンガン』

- 『ブルゴーニュの城』

- 『大鎌戦役』

と、「ソロプレイバリアントがあるから」「人に譲ったものを買い直した」「ボードゲームインサートが2つとも美しかったから本体を購入した」「友人にコマをペイントするため」など、同じゲームを買い直したのが特徴的な1年でした。

重量級の少なさ

50本近いボードゲームを購入しましたが、プレイ時間が90分を超える作品は

- 『アルバリ』

- 『アマルフィ』

- 『大鎌戦役(2つめ)』

- 『ブルゴーニュの城』

ぐらい。多くが小箱や中量級でまとめられました。

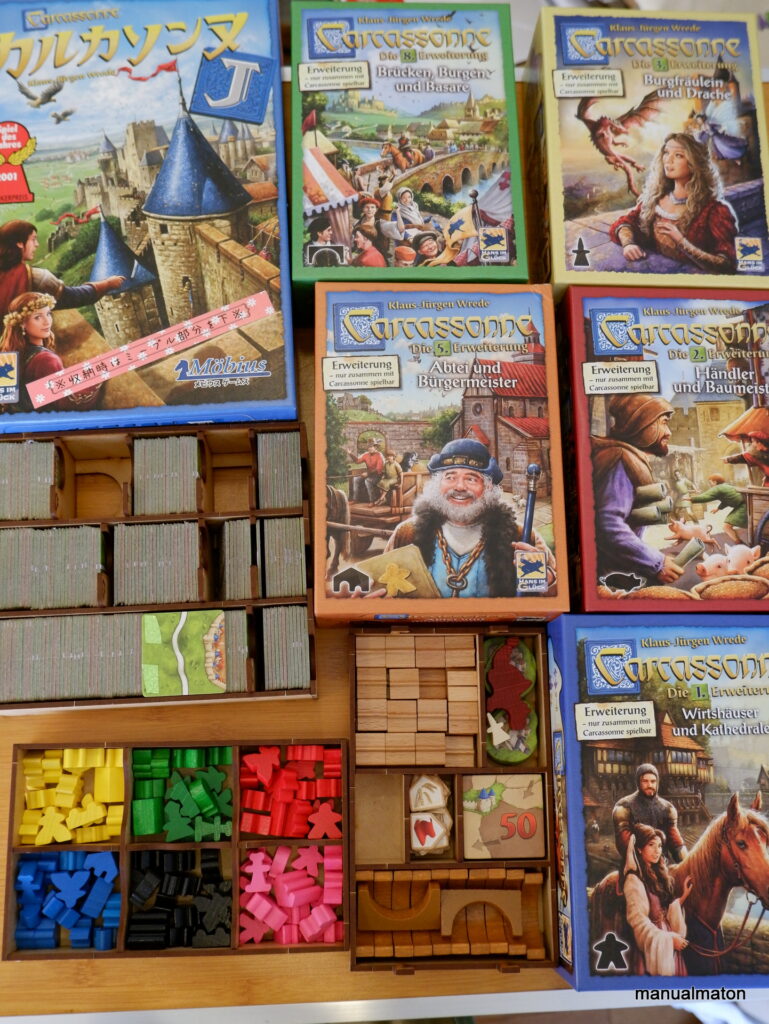

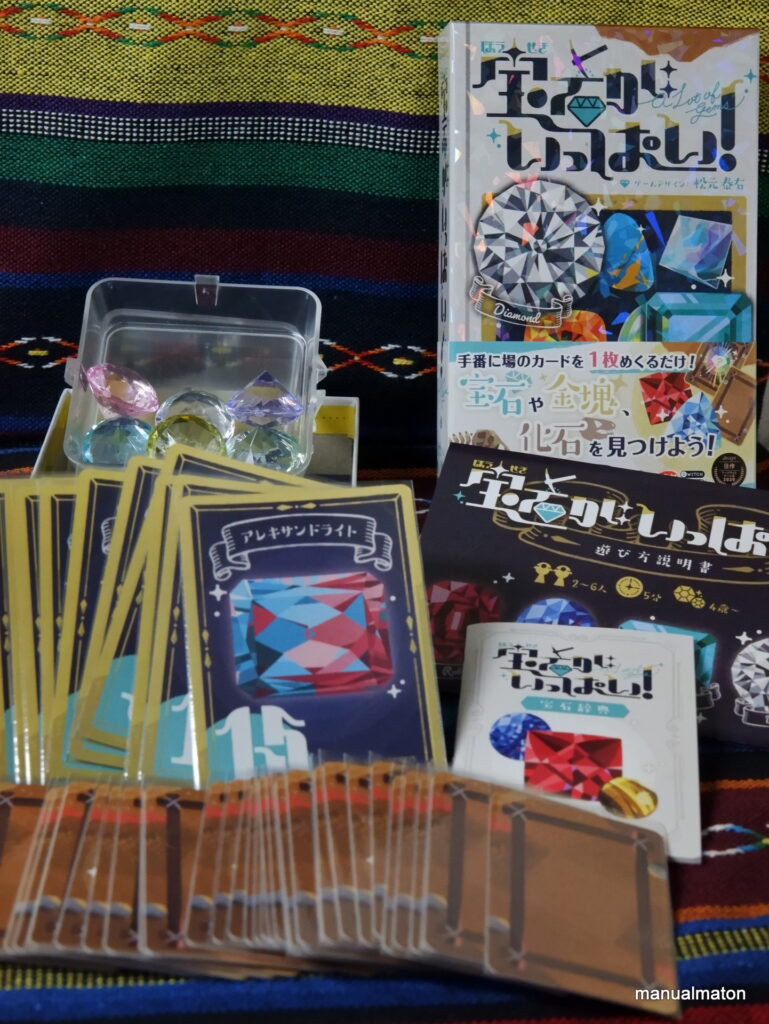

2つの「宝石」

作品名に「宝石」を冠したボードゲーム

のゲームシステムが気に入りました。前者は「ただの神経衰弱と思いきゃ『ハズレがハズレのまま』」に衝撃を受けましたし、後者は「定番と呼ばれるだけには理由がある」と納得。

名作のアプリ

これもまた大きな収穫です。

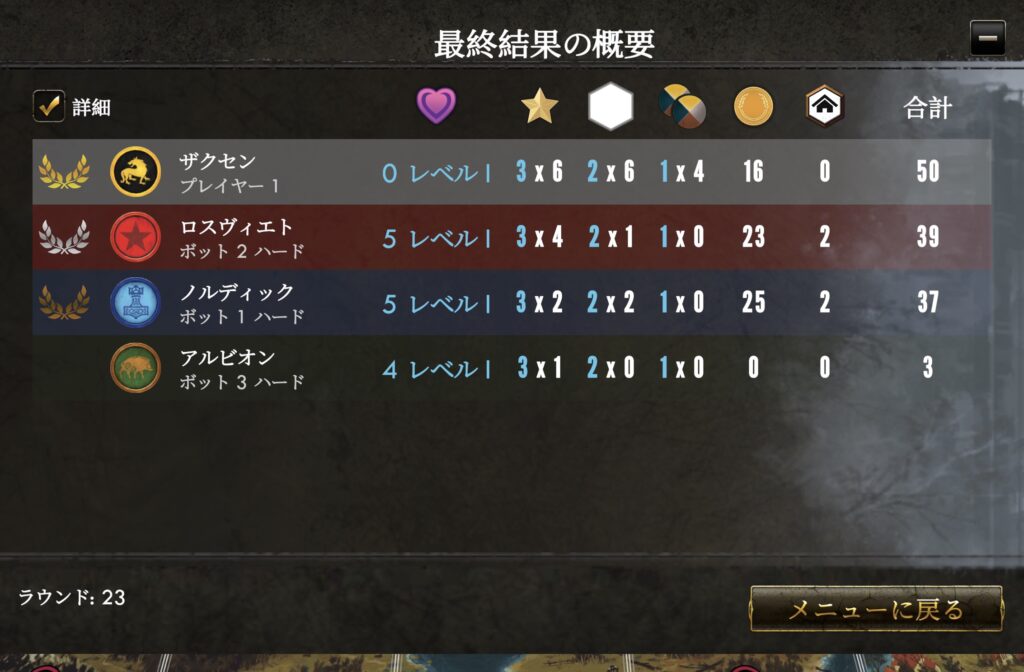

ガイアプロジェクト

なんと言ってもこれ。要素たっぷり、考えどころたくさんの重量級ボードゲームがアプリ化してくれたおかげで、ずっとこのゲームを研究していた時期がありました。

また、本ゲームで培った思考回路は他のゲームにも転用できた副次効果を生み出しました。

ブルゴーニュの城

運と戦略が程よく絡み、ソロプレイのようでインタラクションも強めの「古典」。プレイ時間が丁度いいということもあり、最近の行き帰りではこちらを遊んでいるほどです。

キャラホメ

『ボードゲーム』と定義するのは難しいものの、今年の特筆すべき作品です。

- コンポーネントとして推しを用意する(フィギュアでもスマートフォンの画面でも)

- そのキャラクターに言って欲しいカードを添える

と、それだけなのに、

- 推しを通じて自己肯定感を高める

- 自分が言って欲しい言葉を選ぶことで悩みを言語化する

2つは日頃のメンタルケアに必要不可欠なもの。製作者:かわぐち様よりテストプレイの協力依頼があったというのも重畳でした。

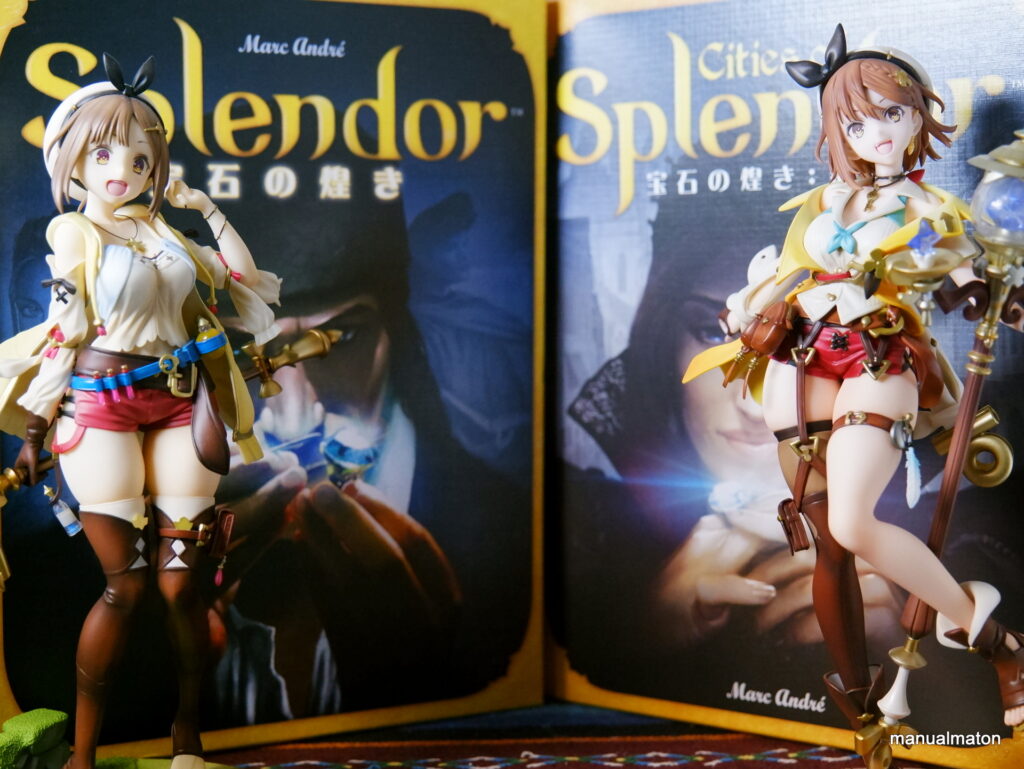

この「推しに褒めてもらうこと」により、プロジェクトを乗り切ることができたことや、「キャラクターとカードを一緒に、見栄え良く撮影する」ことでフィギュア撮影の技術が向上したこともいい思い出です。

2021年のキャラホメ-まとめにかえて-

そこで、今年1年、自分自身への「お疲れ様」を兼ねてキャラホメをやってみました。

選んだカードは「よく気がつく」。

仕事やら趣味やら、少しの気づきで改善できたことが多いという自負はあります。

この「言ってもらいたい言葉」を選ぶ行為は自信をつけることにもつながる思いました。

2022年もよきボードゲームに出会えることを祈り、このエントリーの締めとします。