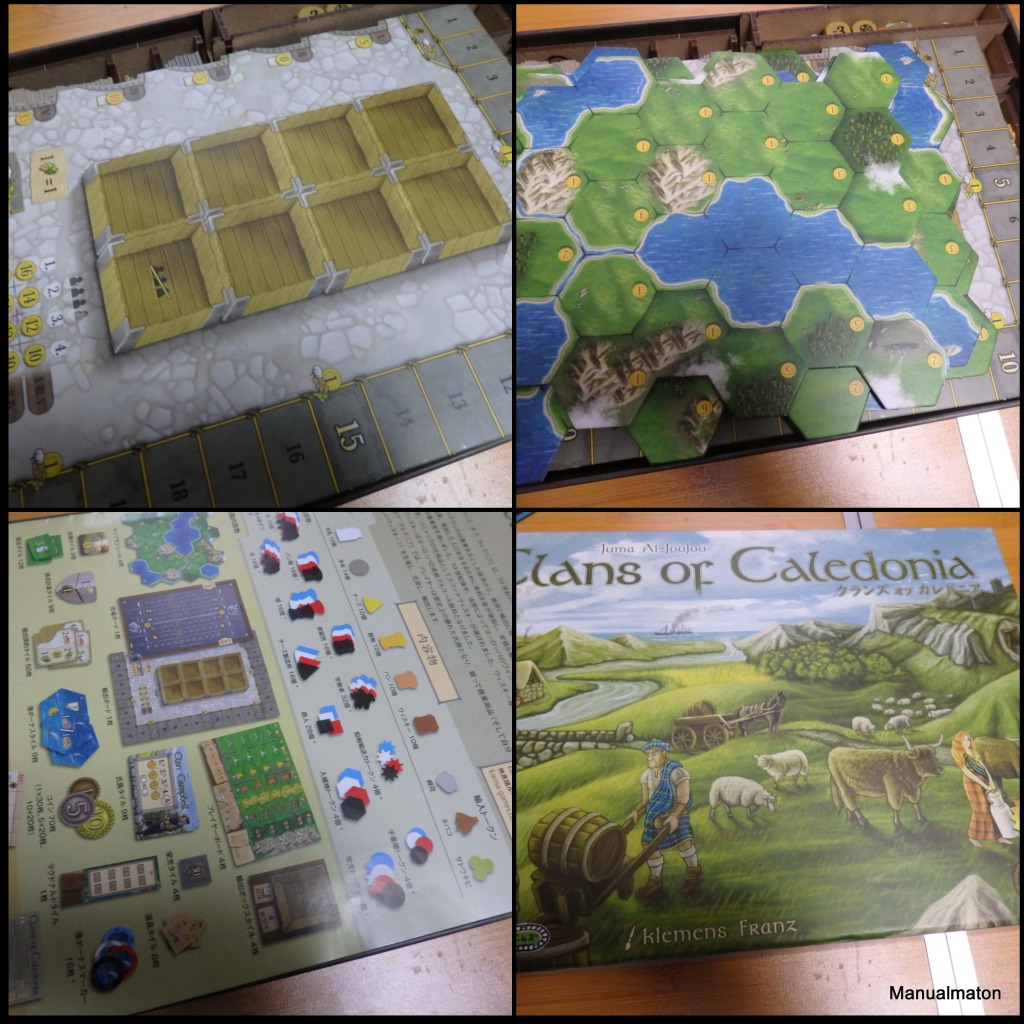

もう、10年も前に訪れたスペインはバルセロナの『サグラダファミリア』。

そのステンドグラス工房を舞台にしたボードゲームのアプリ版がリリースされていました。

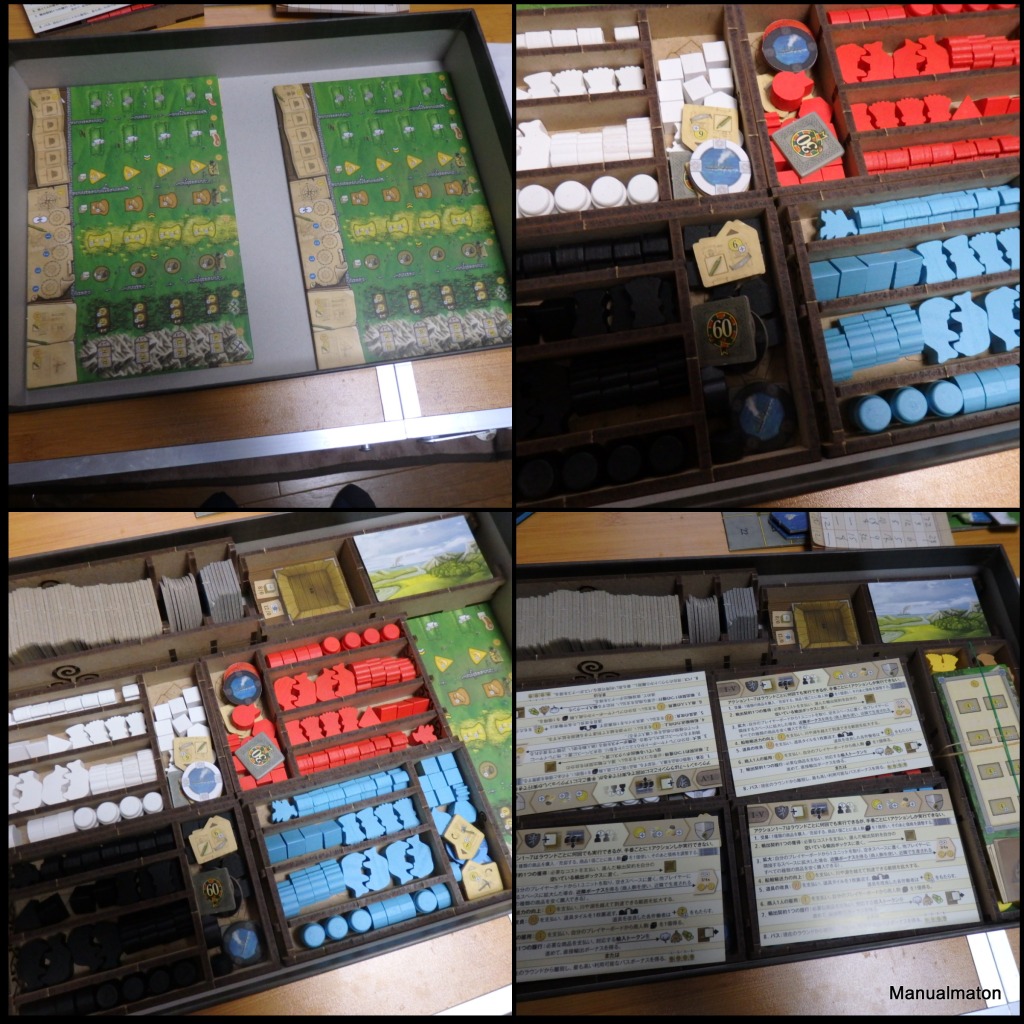

実際のゲームはこんな形。

カラフルなダイスを振ってドラフトしていき、一定のルールに従って配置していきます。

- 最初は四隅を含めた辺。

- その後は縦か横か斜めに隣接するところに置く。

- 縦か横は基本的に出目や色が重なってはならない。

- 難易度によっておける色や出目が決まっている。

- 10ラウンド終えて条件ごとに特典計算を行い

- 最後に一番高い人の勝ち。

比較的簡単で何よりも写真映え。相手が何を狙っているかも丸わかりですし、出目などを操作できる道具の存在も駆け引きが一層味わえます。

そんなゲームのアプリ版とあっては見逃せません。

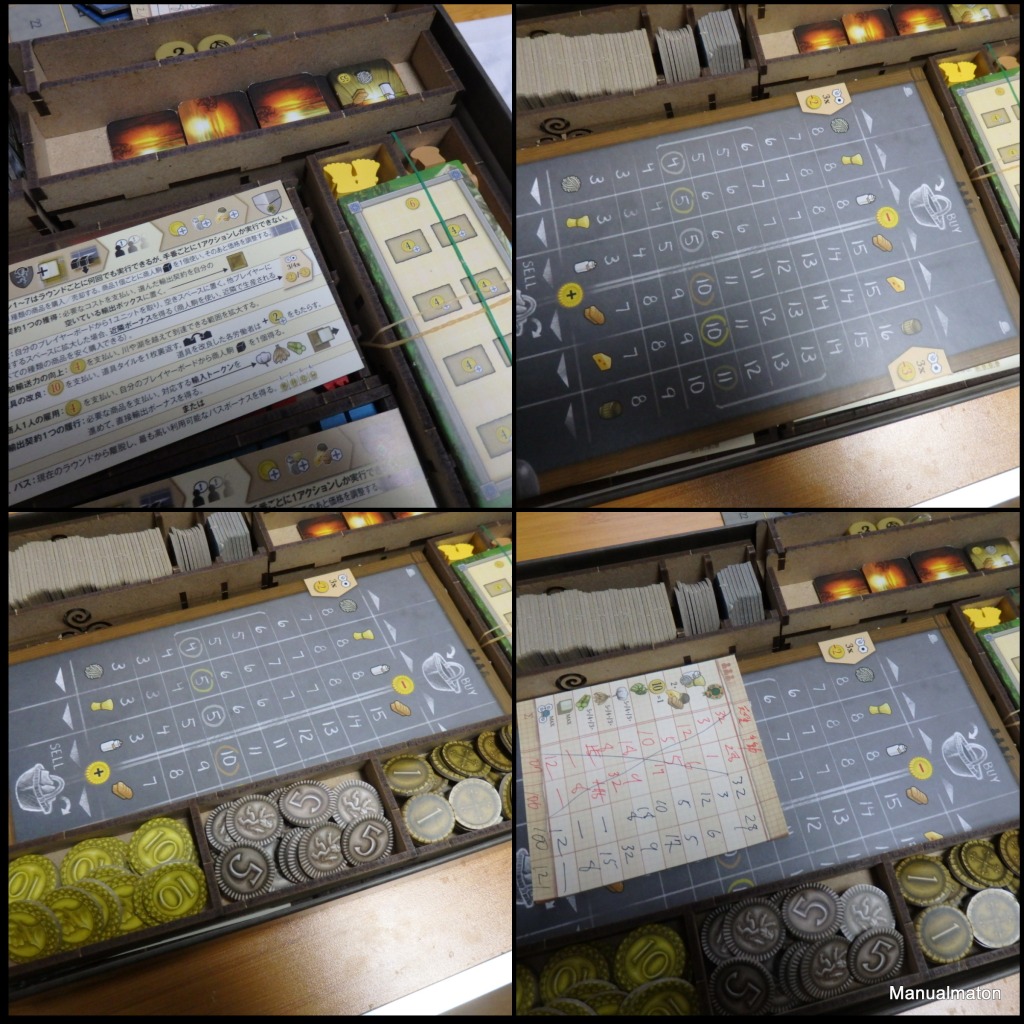

実際のボードゲームのように物理的な感覚は味わえませんが、デジタルらしく置ける位置や使える道具などがハイライトされているので迷いは少なめです。

AIの難易度や人数の調整もできるのもまたアプリの強みです。

何より、点数計算を自動で行ってくれる素晴らしさ。さくっと楽しめるのは素敵でなりません。

また一つ、移動中の楽しみが増えました。