降って湧いた週の中日の祝日。

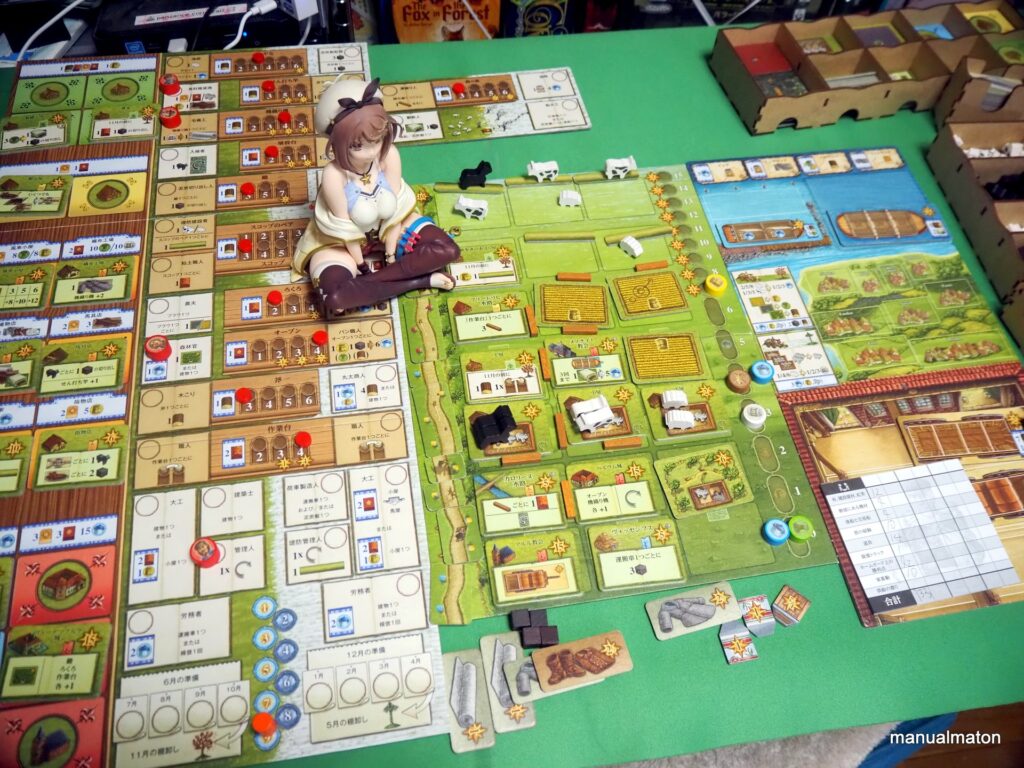

ボードゲーム『アルルの丘』ソロプレイを行いました。

棚卸し前に作業台を1つ上げ、小麦も手配してくれる「工房」で少しブースト。

小屋ごとに水路3つを供給してくれる建物も相まって、総得点133点でした。

気軽にプレイできる環境が整ったため、もう少し回す機会を増やしたいです。

降って湧いた週の中日の祝日。

ボードゲーム『アルルの丘』ソロプレイを行いました。

棚卸し前に作業台を1つ上げ、小麦も手配してくれる「工房」で少しブースト。

小屋ごとに水路3つを供給してくれる建物も相まって、総得点133点でした。

気軽にプレイできる環境が整ったため、もう少し回す機会を増やしたいです。

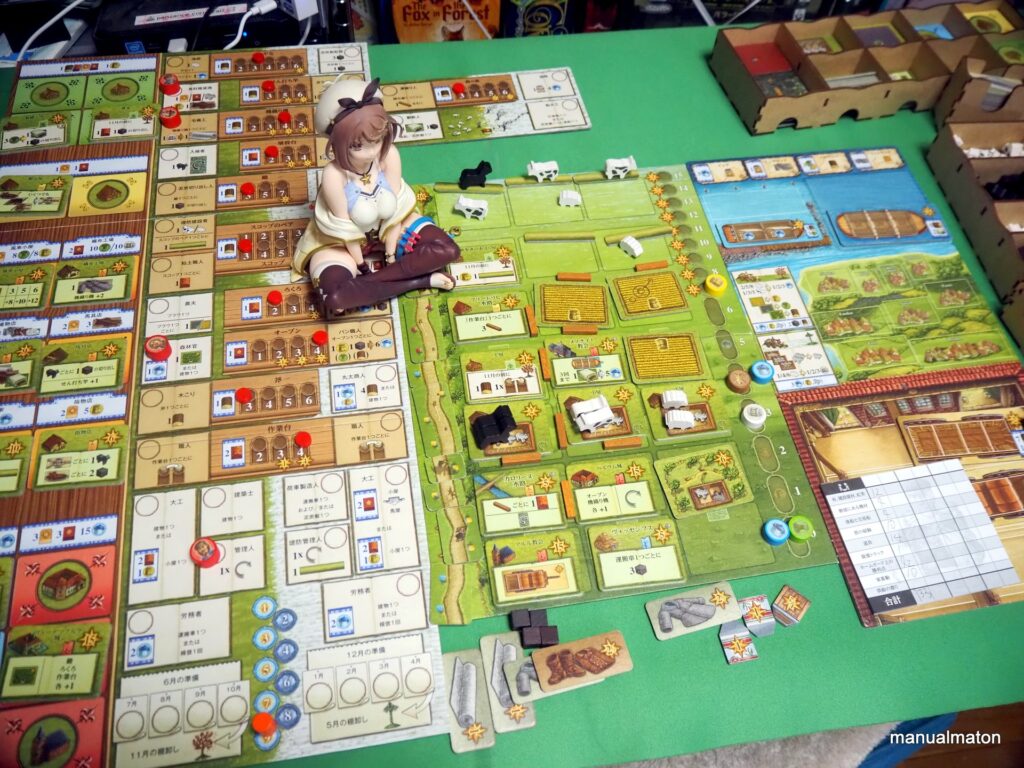

筆者は『ガイアプロジェクト』では

を使っていますが、4番手でそれらが塞がれているときに時々使うのがグリーン人。

という、「ハマれば強いが簡単に潰される」という、ホームランか三振かみたいな種族。

特にQICが使えないため、目に見えるところで妨害されやすくなっています。

とはいえ、AIの難易度が低いため、なんとかしてみようと動いてみました。

勢力ボードはこちら。

鉱山は全て建てることができました。(暗黒惑星も入っています)

自力同盟は2つ。

研究はわかりやすく航法とガイアのみ。

受動パワーのマイナス点が8点程度ではありましたが、要所で強力なパワーアクション(2鉱石など)取れたこと、

そして、圧倒的な素点を稼げたことでしょうか。

最終ターン、空いている宙域に鉱山を置けなかったこと。そのせいで宙域のマジョリティを取ることができませんでした。

密集地帯でしっかり稼げる「ガイアの第三勢力」とも言えるグリーン人、癖があるけど

ラウンド中盤~終盤のラウンド行動にガイア入植があると俄然輝く勢力です。

安定した強さを誇り、カットされなければ覇道を進むことができるダー・シュワーム。

しかも、マジョリティが

と、ダー・シュワームのためにあるようなものだったので、むしろ三番手でなぜ誰も取らなかったのかと思いながらスタート。

研究も3ゴールと上位タイル1つ(鉱山×2点)

得点は188点と、相当の点数をたたき出せました。

と、ミスった部分がほぼない珍しい状況でした。

かなり久しぶりのガイアプロジェクト投稿。

今回は

また、ラウンドブースターにパワートークンがあったので「イタル・先行首府戦略」を取ります。

この手法は「+2トークンのラウンドブースターがとれていること」も重要です。

能動パワーにより、パワー2エリアに8個のパワートークンがたまってる初期配置

というのも重要ですが

このとき、他に鉱山を建てることができたら儲けものぐらいの勢いで、

「ガイアエリアに8以上のトークンがある」

状態でパスをします。

ガイアフェイズでパワートークンが戻ってくる…… のではなく、イタル人の首府解放で「このフェイズで破棄したパワートークン4個につき、研究タイルがもらえる(つまり、研究トラックが1つ進む)」を得ているため

「破棄したパワートークン8個で研究タイルがもらえる」を意味します。

ここでは

を選択。あとは手なりで進め

ガイア惑星10個、宙域トップタイ。

ほぼまんべんなく同盟を使い切り

152点で終えられました。

地球人にガイアのゴールを取られたものの、研究所プラス3点の上級タイルがもらえたのでよしとします。

年明けのボードゲームとして選んだのは、物理の『大鎌戦役』

こちらが選んだのは『ザクセン帝国』。使ったマットはエンジニアリング。

「オートマ」の奥深さにやられました。

カードのオートマという気まぐれな意志決定機関に振り回され、私の思考回路が追いつかず、イージーでも辛勝した事実。

71-53で勝ってはいますが、オートマの星章獲得の速さで、終盤、なりふり構わず領土拡大にシフトしたため勝てた次第です。

そこで改めて思ったのが

Warhammerを嗜む友人の手によるキャラクターとメックの詳細なペイント」

の時点で神棚ではなく戦場の第一線で使うべきものです。

何よりも「物理的なコンポーネントを手にする満足感」。これは、面倒なアナログのセットアップを帳消しにするほどの楽しさです。

今年こそもう少し回したいと思った次第です。

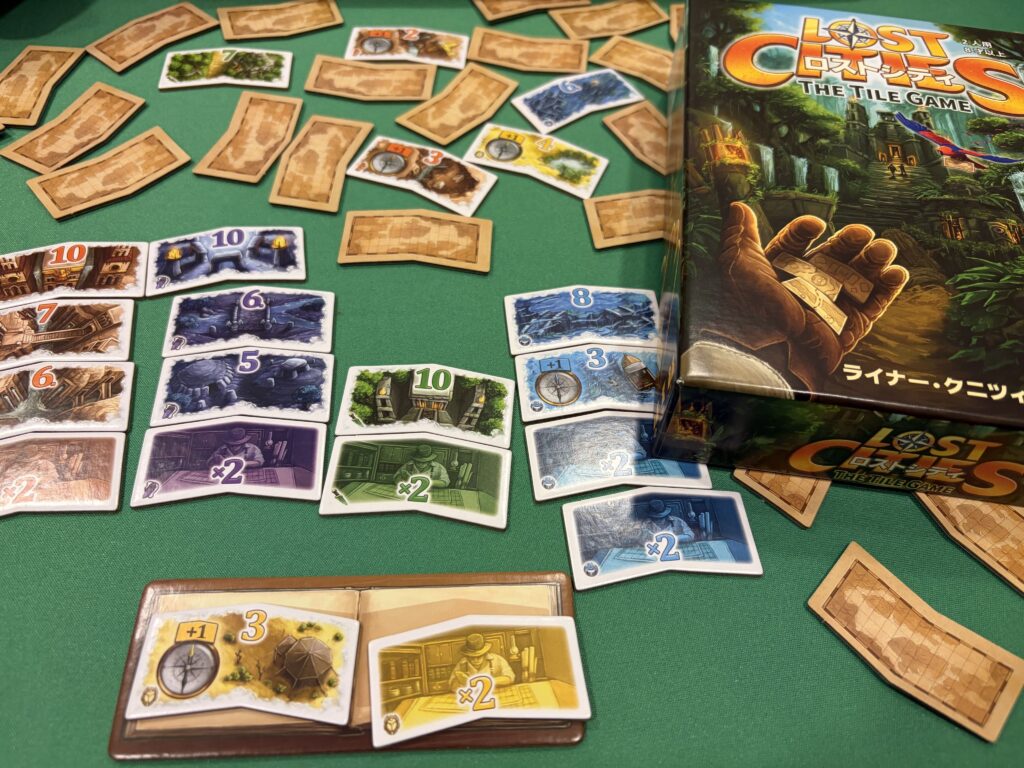

諸々が落ち着き、ボードゲームに手を出す余裕が生まれました。

BGGのバリアントを自分なりに調整したもの。固め取り戦略がうまくいき、18点の勝利となりました。

占い代わりのアグリコラ。強い職業に恵まれました。特に、日雇いと同時に畑を耕す職業や、増築分の石の数を減らす職業のおかげ。

また、小進歩も

も加わり、手番を圧縮。63点という高得点を撮ることもできました。

こういう、物理のコンポーネントは本当に落ち着きます。

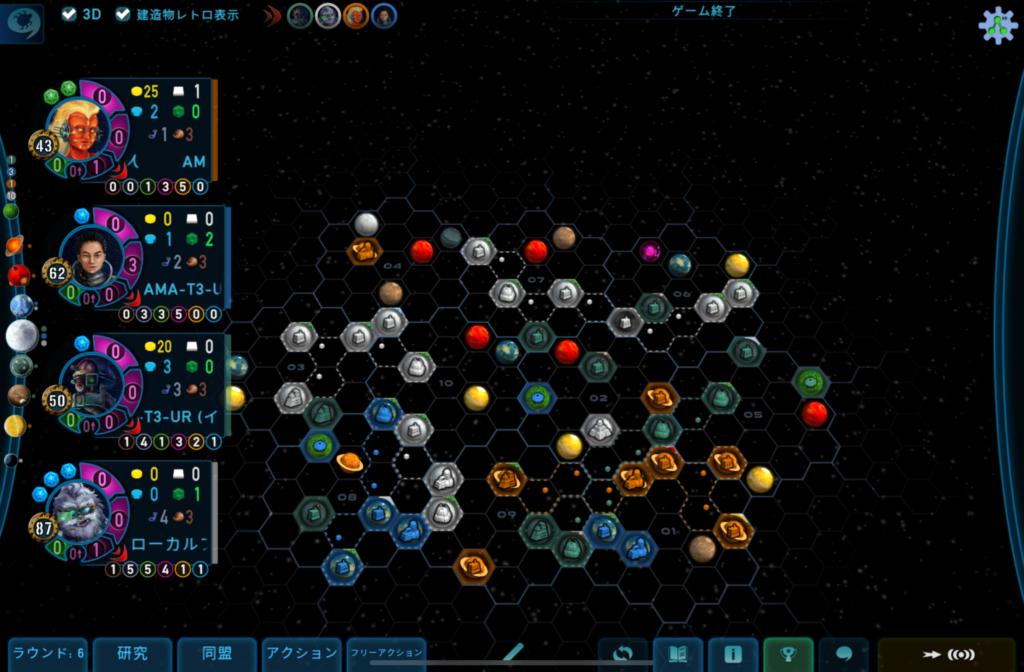

オリジナルは未プレイ。再販と同時にタイルバージョンが出ていたのでプレイしました。正直、ここまで面白いとは思いませんでした。

冒険の本質である「行くか、行かざるか。それが問題だ(To Go, or Not to Go, that is the question)」に迫る

を極めてシンプルなコンポーネントに落とし込んだ2人専用の傑作です。

プレイヤーは探検家となり、様々な遺跡を探検していきます。

ゲームのルールはシンプル。

の3つのみ。ここからルールに従ってタイルを配置。タイルがすべて公開されたらゲーム終了。

タイルの得点が高い方が勝者となります。

なんと、数字(と記号)が描かれたタイルとログブック(一時置き場)のみ。スリーブもインサートも不要。

この数字がわかりやすくもジレンマ満載のルールに落とし込まれています。

一度置いたタイルは昇順でしか置くことができません。(黄色のタイルに2を置いて、7を置いたら3~6を置けない)このルールにより、「進むか、引くか」のチキンレース要素を加速させます。

得点計算は自分が配置したすべての得点を足した後に「20を引いた数」。この、足きりどころではない減点要素により「栄光(勝利)のためには進むべき」という道を示します。

そして、事前調査「×2」のタイルの存在。このタイルを前もって置くことができれば、この合計得点(合計点数-20)の倍の数値を得ることができます。

この「減点要素」が加わると「破滅」もあり得るリスクがあります。

例を見てみましょう。

つまり、中途半端な探検は身の破滅。完遂した探検は栄光の階という、非常にリアルな探検要素がシンプルなルールで研ぎ澄まされています。

先に挙げた昇順でしか置けないルールが加わると、「このタイルは置けないから公開したままにする」機会が増えます。この公開情報は相手を利する結果になります。(公開されたタイルを置くことができるので)

「後で使うかもしれないから」とログブックに留め置いたとしても、この上限はわずかに2。これによって、「相手の狙いと自分の欲望を秤にかける」インタラクションが産まれます。

この、探検には己の運も必要というリアルな点と機会損失/相手の利得の利用もまた、本作の醍醐味でした。

青と紫の判別が、会場によっては見えづらかったのが気になりました。

ランダムなタイルをめくるという運の要素がありながらも

を読んだ上で

などが必要。実力が拮抗していないとワンサイドゲームになります。

この『ロストシティ タイル』は冒険の本質である「進むか引くかの判断力」と「大胆さと慎重さの二面性」をシンプルなルールと深い読み合いにまとめた素晴らしい作品。

この深い読み合いが20分程度(慣れれば10分程度)で終わるというのも驚嘆すべきものです。性質上、リプレイ性も高いので長く遊べる作品ですので「比較的短いプレイ時間でひりつく勝負がしたい」方には文句なしにおすすめできる優等生的な作品です。

今年買ったボードゲームを中心に回しました。

東南4局の半荘で。1点差でなんとか勝利。

という認識でした。

引きに恵まれ圧勝。

の非常にいいゲームです。

一差で敗北(守護獣を固められました)。最初は全然分からなかったゲームではありましたが、いざ何回かプレイするとすんなりと説明できるのが印象的でした。

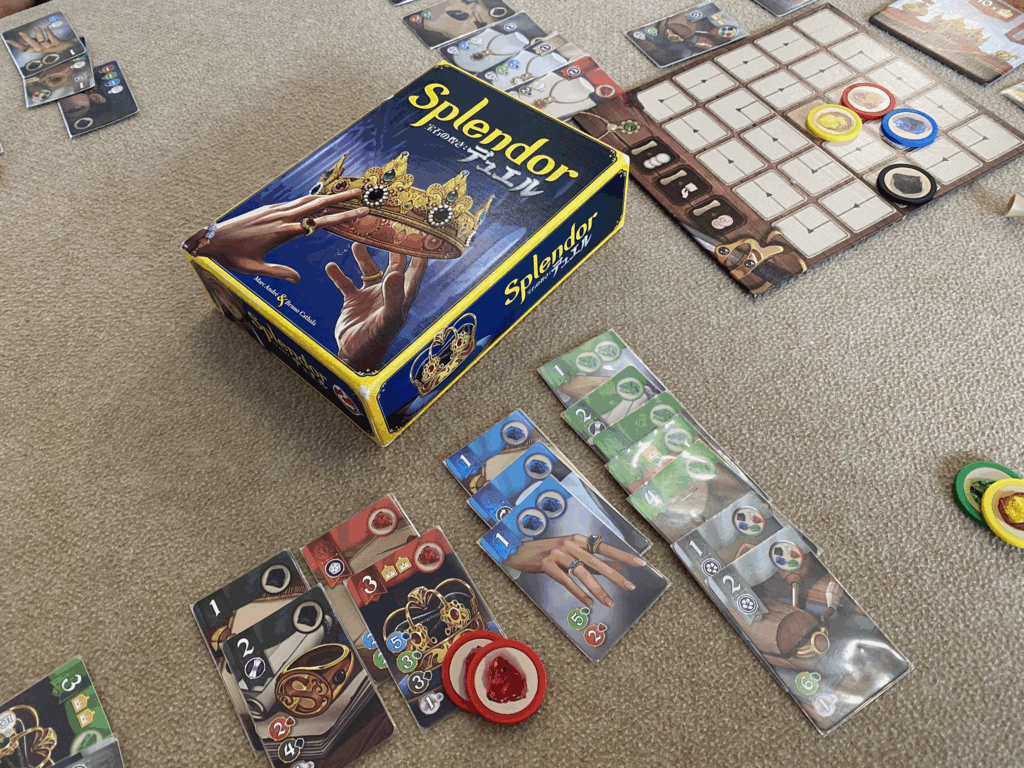

の勝利条件を同時に達成という快挙。うまくエメラルドを固め取りできたのが幸いしました。

デュエル系の作品が増えたことで、差しボードゲームの選択肢も増えたという印象です。

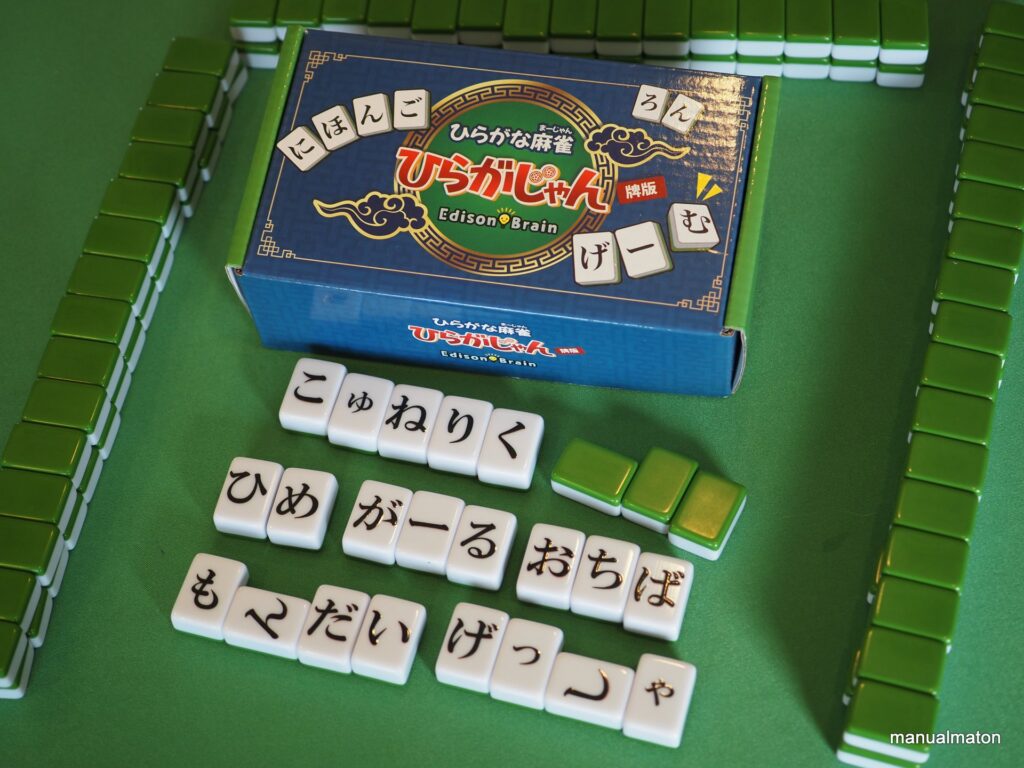

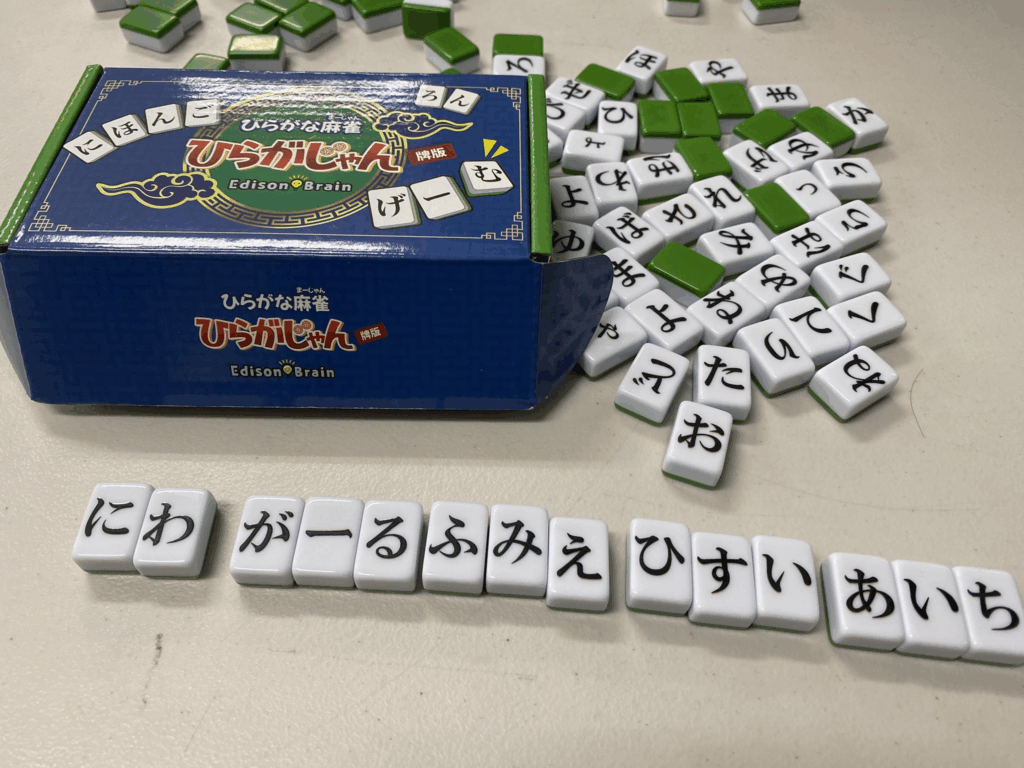

麻雀ベース/オマージュのボードゲームが多々ある中、自分に最も「ぶっ刺さった」作品がこの『ひらがじゃん』でした。

※本記事では麻雀用語を理解できる方向けの記事となっております。ご容赦ください。

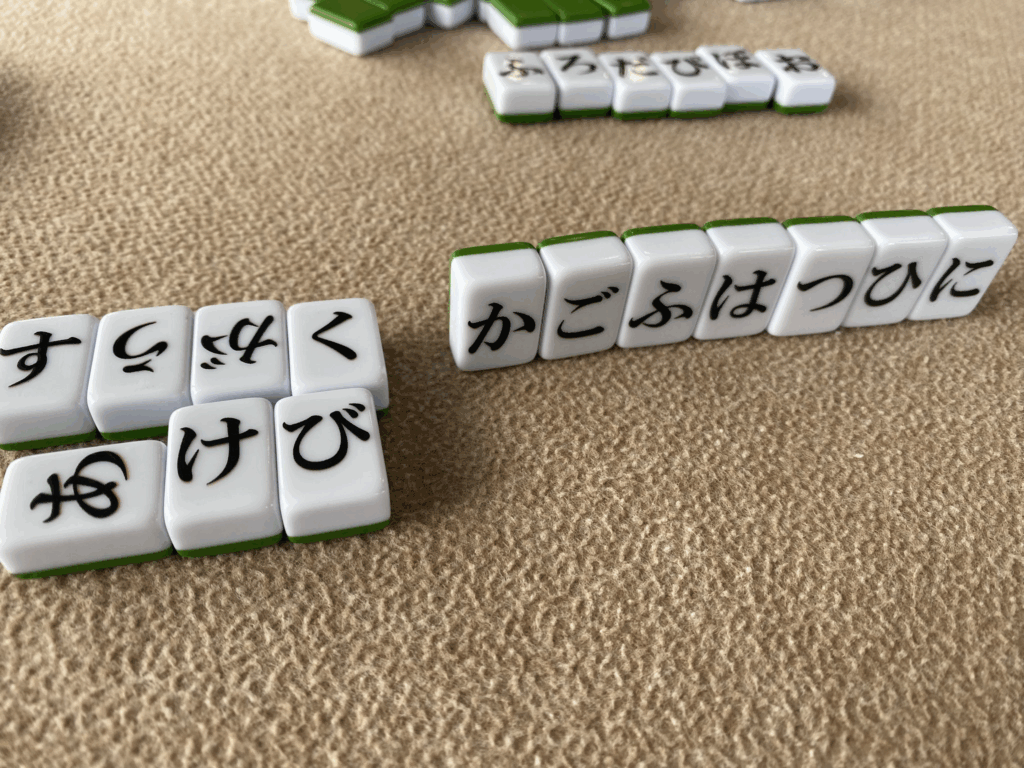

このゲームは、麻雀と同じく13個の牌を手元に持ってスタートします。

そして、麻雀が「4つの面子(3牌の組み合わせ)と1つの雀頭(同一2牌)」で和了(あがり)を目指すように、

『ひらがじゃん』ではひらがなの牌を組み合わせて

といった「日本語の名詞」ができるように和了を目指します。

自分の手番で牌を引いてくる「自摸(ツモ)」や、相手の捨てた牌で和了する「ロン」で役が完成したら一局が終了。これを何局か繰り返し、最終的に最も点数の高い人が勝利するという、麻雀経験者にはお馴染みの流れです。

麻雀では同一牌3枚でのポンですが、本作では「あと1文字で日本語3文字の名詞が完成する」状況でポンができます。

例えば、相手が捨てた「ぬ」の牌に対し、自分が持っている「た」と「き」の牌を公開することで、「たぬき」という3文字の言葉(面子)を完成させることができます。

この場合は4文字「以上」となる場合。「さ」「い」「て」の文字の牌があり、誰かが「い」を捨てた、あるいは自摸った場合「さいてい(裁定/再訂)」が完成。その後、不足の牌を自摸ります。

まず触れて驚いたのが、コンポーネントの質感です。麻雀牌と同じ材質で作られており、その適度な重さは手に取るたびに高い満足感を与えてくれます。牌が重なるときの音も小気味よく、将に麻雀という感じです。

2人、3人でも遊べます。その際にはルールの追加や調整も不要。

『すずめ雀』や『タイパ至上主義麻雀』等と同じく、本式麻雀のように牌を積む必要はありません。(もちろん、格好つけて積むのもOK)

裏返して洗牌し、適当に13枚を持ってくればゲーム開始です。

牌の種類は「を」を除いたひらがなと長音(ー)のみ。

麻雀の複雑な点数計算や、翻数、符計算といった要素がごっそり削ぎ落とされているため、計算も非常にシンプルです。

細かいルールの説明もほとんど必要なく、例外的な役も、全て2文字の言葉で揃える「七対子」のみと、非常に分かりやすくなっています。

テーマが「日本語」なので、日本語を理解できる人であれば、子供から大人まで、あらゆる年齢層が一緒に楽しむことができます。

シンプルなルールとは裏腹に、ゲーム中は非常に柔軟な思考が求められます。

など、常に頭はフル回転です。

一文字を自摸っただけで単語群がガラリと変わり、全く別の牌姿になることもこのゲームの醍醐味です。

このゲームの面白さの核とも言えるのが、待ちの種類の豊富さです。

例えば、「ん」と「ち」の2枚で待っていた場合、その待ちの広さは麻雀の国士無双13面待ち以上にもなります。(あ行、か行すべてが当たりでさ行もほぼカバー等)

「これは誰も使わないだろう」と思っていた意外な文字が和了牌になったり、「あ」のような母音の牌を捨てざるを得ない時の緊張感、そしてそれが通った時の安堵感は、このゲームならではの体験です。

ダブロンやトリプルロン、複数のプレイヤーが同時に鳴いた場合の優先順位といった、細かい取り決めがありません。

フリテンにしても不問にするほうが無難です。

思考が凝り固まってしまうと、どうしてもプレイ時間が長くなりがちです。

場合によっては流局が続いてしまうこともありました。チェスクロックなど、時間制限を設ける工夫も有効かもしれません。

点数計算が分かりやすい反面、大きな役がないため、一度点差が開くと逆転が難しい側面があります。

牌に文字が彫られているわけではないため、麻雀のような「盲牌」はできません。

また、ひらがなの羅列に慣れるまで、手牌を整理する「理牌」に少し時間がかかり、時にはゲシュタルト崩壊を起こしそうになることも。

牌を混ぜる「洗牌」の音は、麻雀と同様に大きいので、遊ぶ時間帯や環境には少し注意が必要です。

点数計算のために、紙とペンが必須となります。

このゲームは、プレイヤー次第で無限に楽しみ方を広げられる可能性を秘めていると感じました。

参加者全員が納得すれば、「外来語禁止(その場合、“ー”の牌は抜く)」「形容詞を許容」「お酒の席なら下ネタのみ」といったユニークな縛りを加えることで、全く新しいゲーム体験が生まれます。

山からランダムに牌を抜き出し、「何手で言葉を完成させられるか」といった、自分の語彙力に挑戦する一人遊びも可能でしょう。

参加者に児童や外国人の日本語初学者がいれば、

ような特別なハンデを設けたりすることで、実力差に関わらず楽しめます。

『ひらがじゃん』は、

を兼ね備えた、非常に満足度の高いゲームです。

何よりも「この文字をこの言葉に代えれば他もつながる」と閃いたときの喜びはなかなか得難い体験。

プレイ人数(2~4人)や時間も調整しやすく、まさに「はじめに言葉ありき」を体現したような作品です。

個人的な感想を付け加えるなら、レビューサイトの評価が星10までしか付けられないことが唯一の問題点です。

今年遊んだボードゲームの中で特に印象に残っただけでなく、これまでにプレイした数多くの作品の中でも十指に入る、「All time the Best」を更新する一作となりました。

4人の卓が立ったので遊んできました。

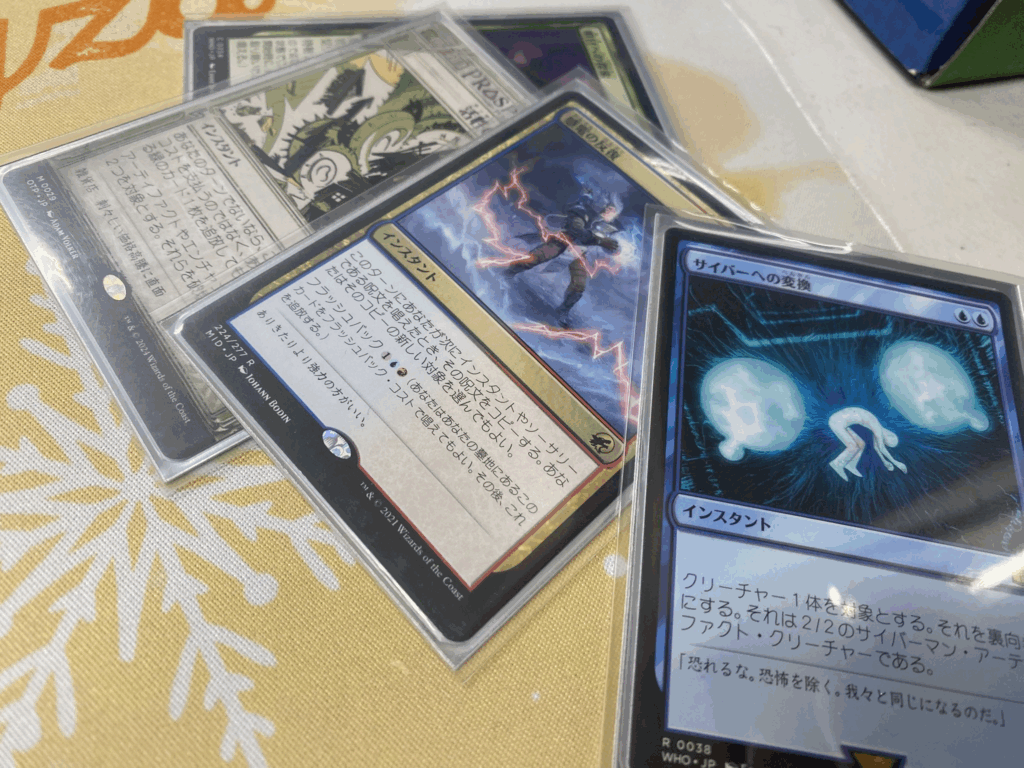

いずれも勝利とはいきませんでしたが、前回調整してきたカード群が見事活躍。

特に、厄介な統率者を 表現の反復 → サイバーへの変換 と同時無力化できたという見せ場を作ることができました。

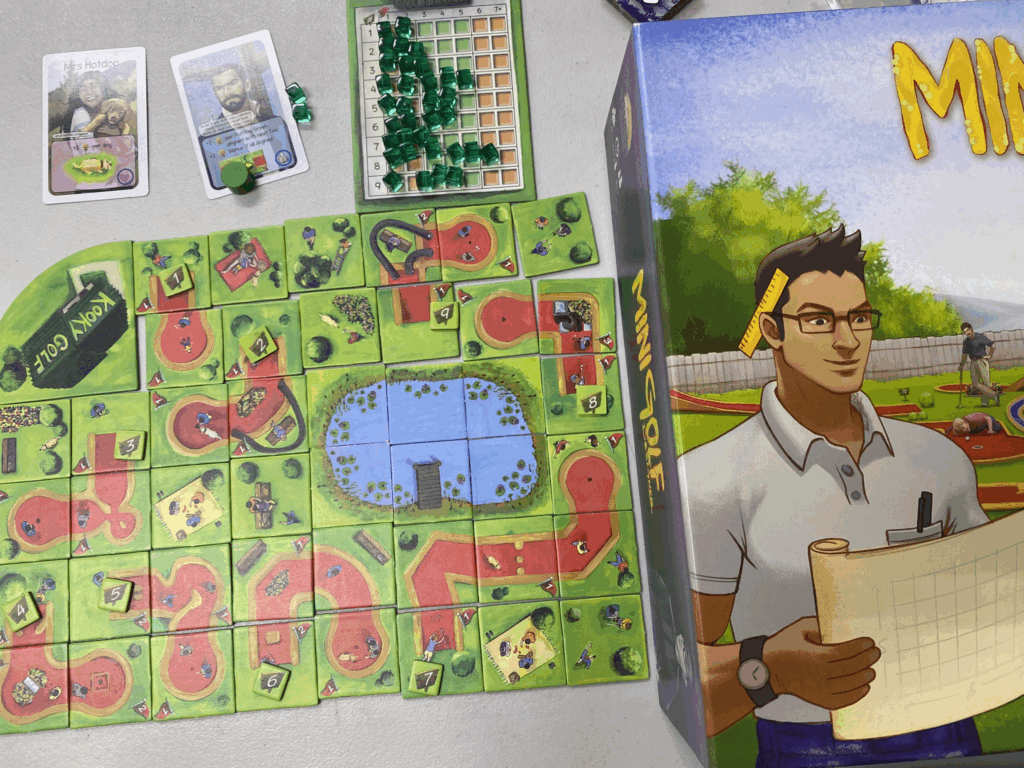

遊ばせていただきました。これは面白いです。

などの、条件キングドミノといった体です。「初心者でも遊べる」とは言い難いのですが、経験者ならサクサクと遊べるもの。KickStarter初とのことなので、一般販売が待たれる作品でした。

これに関しては、別途、章を設けての記述とさせていただきたいです。とにかく素晴らしい作品。

個人的なボドゲ殿堂の中に入ったぐらいの衝撃でした。

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén