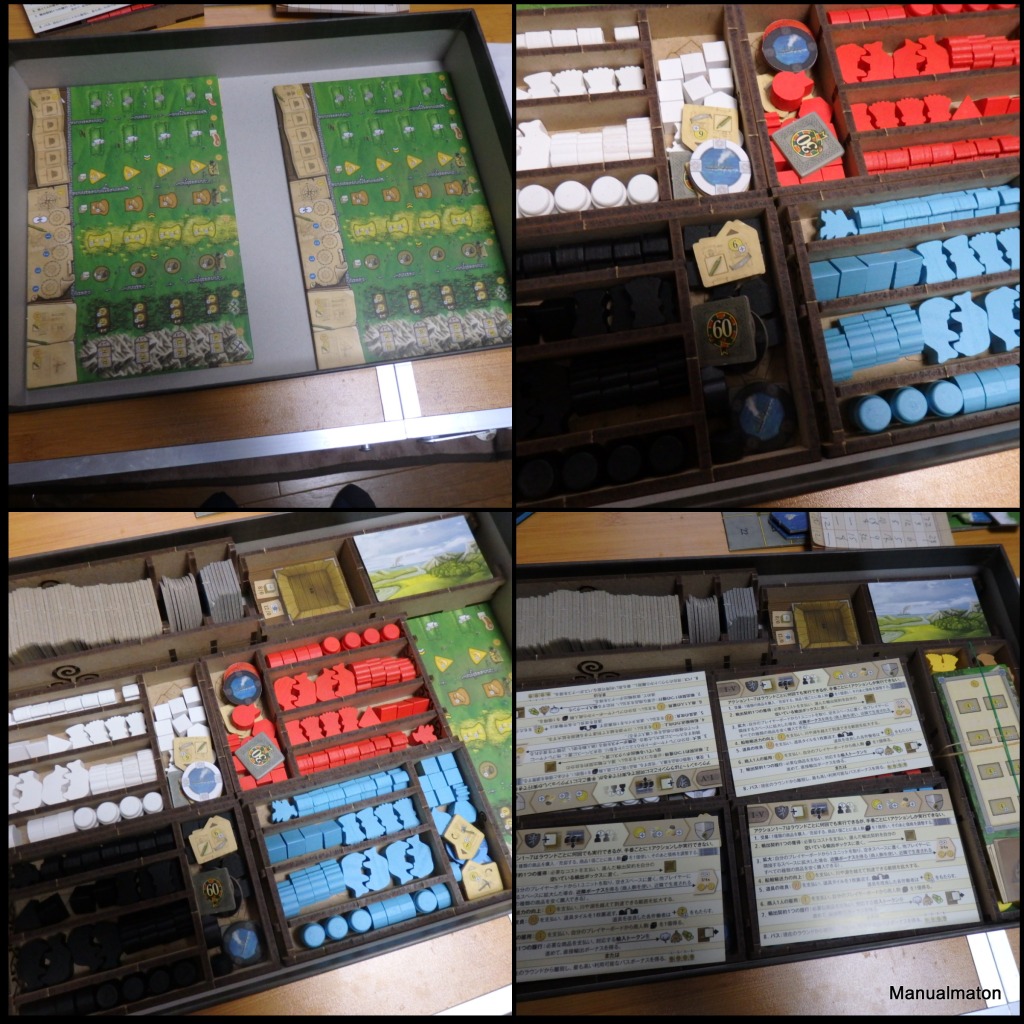

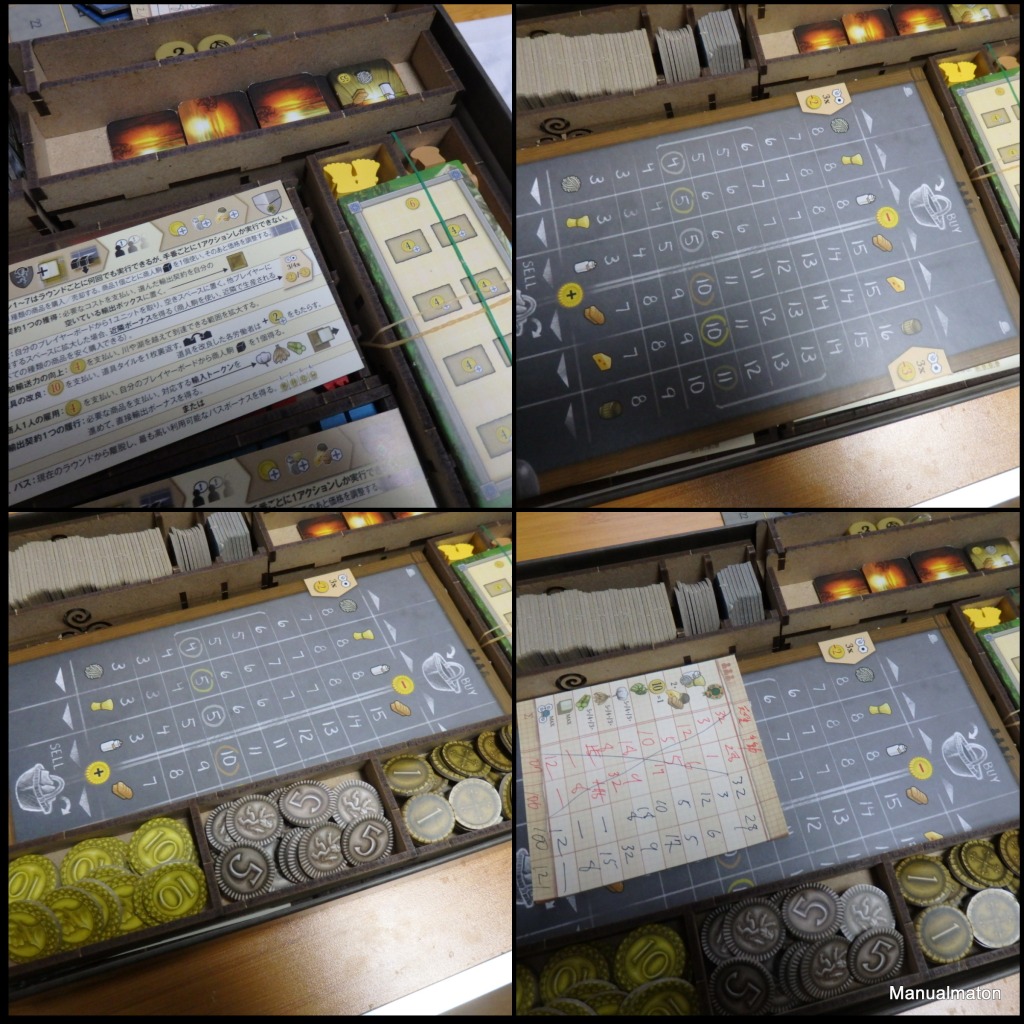

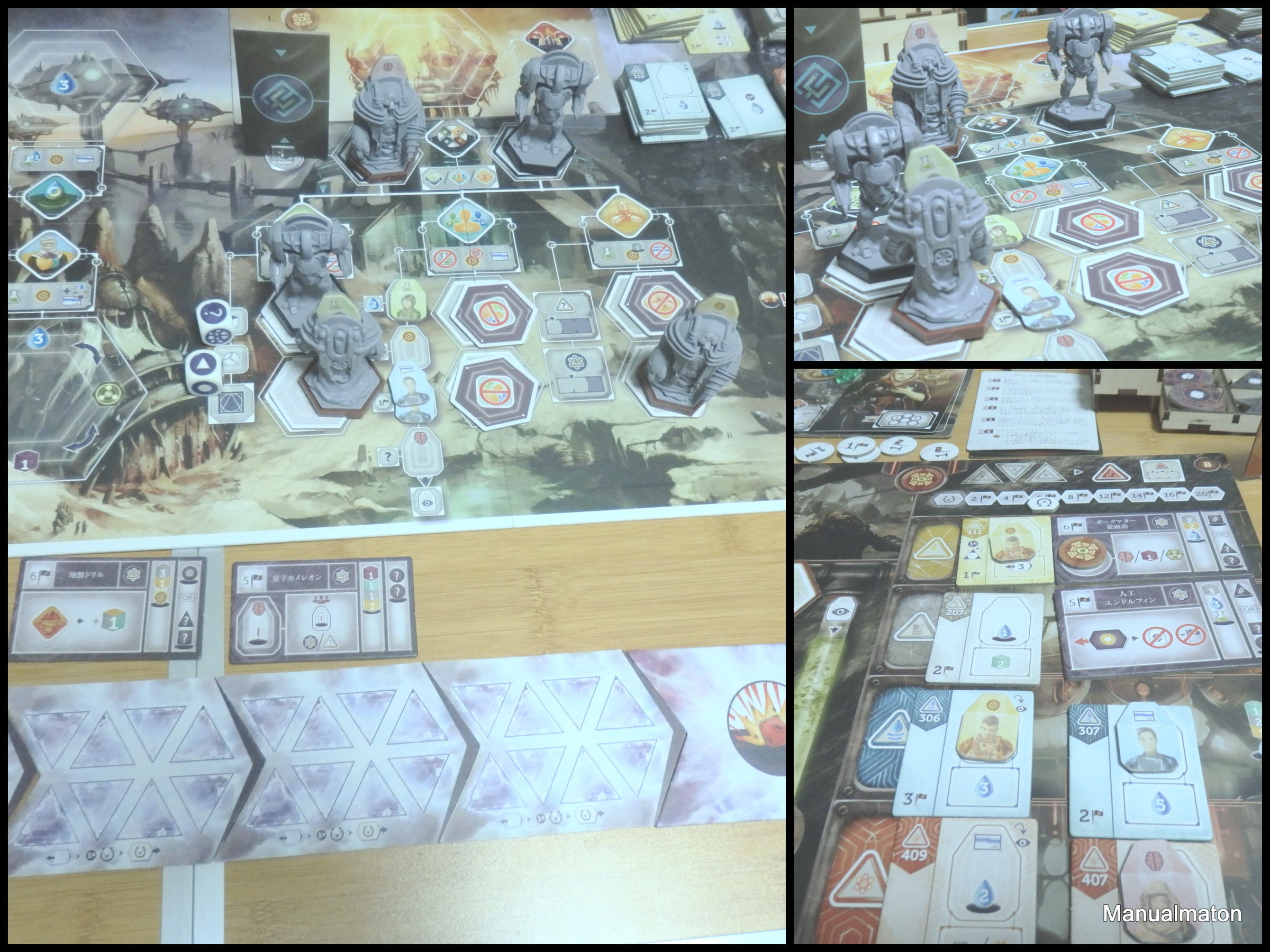

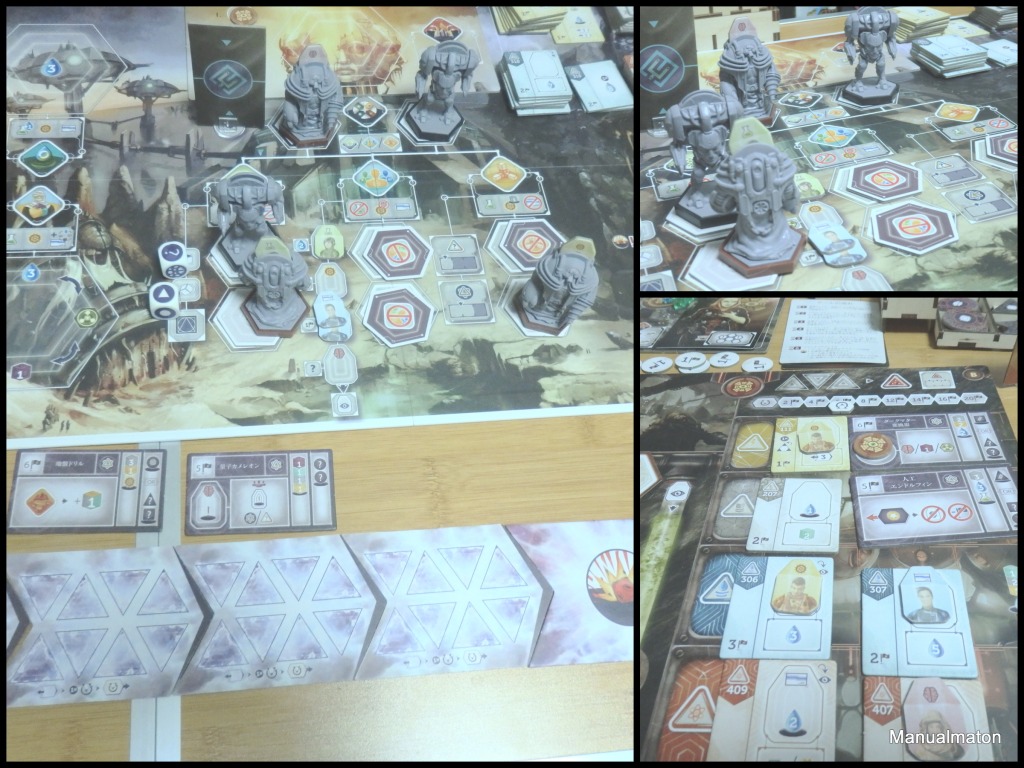

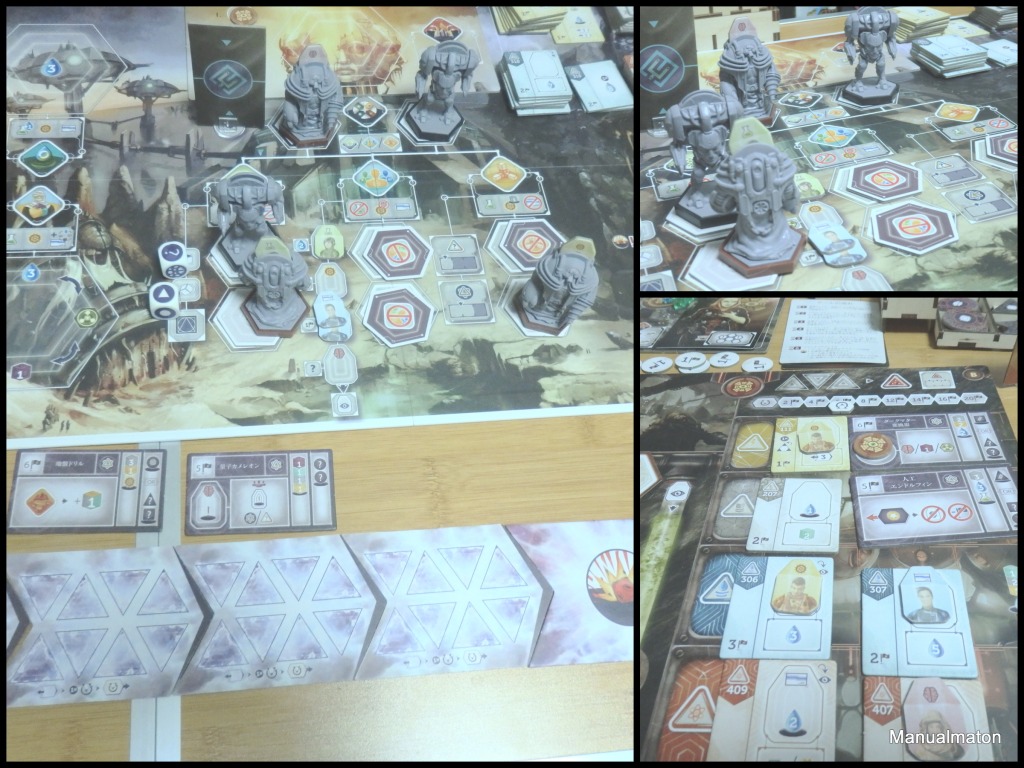

金・土に渡ってご紹介した『アナクロニー』収納。劇的にセットアップ時間が短縮されたので、早速、プレイすることにしました。

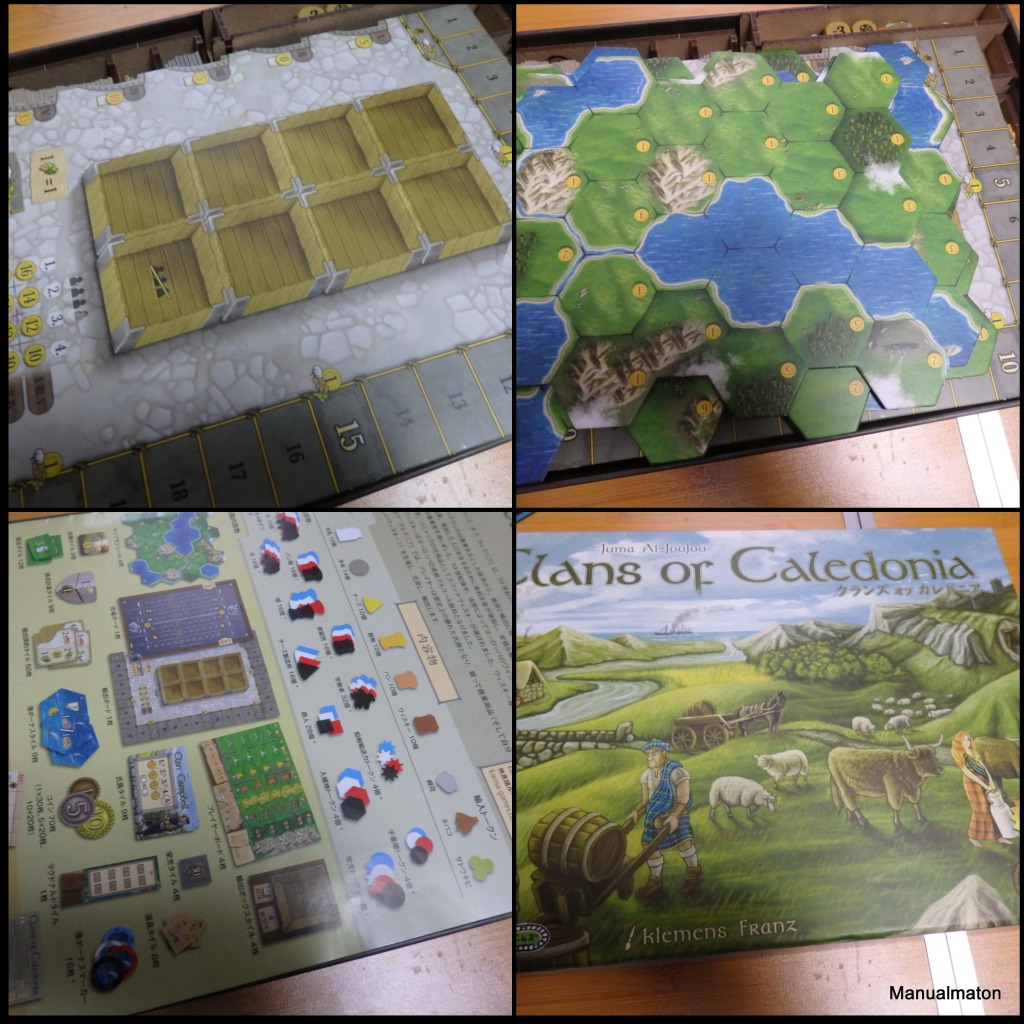

時空移動が可能になってしまったが故に近い将来の破滅が明らかとなったディストピアな地球の首都を舞台に、様々な資源を地球や未来から集めて脱出に必要な施設・資源を獲得していくというのがゲームの目的。

- テーマと一致したゲームシステム

- 各種プレイヤーキャラクターによる幅の広い戦略

- 運の要素も絡む恐ろしく高いリプレイ性

- アートワークと(拡張の)ミニフィギュアが織りなす没入性

- 戦略通りに動け、大量得点を獲得できたときの爽快感

等が特に素敵な超重量級ボードゲームです。

広大なマップと冗長な個人ボード、そして覚えることがたくさんのルールなどが行く手を阻みますが、それを乗り越えた先に待っているのは、緻密なゲームプランニングと上手な資源のやりくりが必要とされる、やはりディストピアなゲームでした。

このゲーム、いわゆるワーカープレースメントとなっていますが、下記のシステムが特徴的です。

- 地球(メインボード)でアクションを行うにはエグゾスーツと呼ばれるロボットが必要。

- このロボットはワーカーがいないと操ることはできない。※

- ロボット自体、1ターンで使い切りなので充電が必要。

- ロボットが不要な個人ボードのアクションスペースを作るにはロボットで地球に出て資源を集めて建設する。

- ワーカー自体を調達するにも基本的にはロボットに乗り込んで調達。

- ワーカーは基本的に使った後は疲弊状態となり次のターンで使えない。

- → 再利用するには水を飲ませて回復させたり強制労働で叩き起こす必要あり。

※固有能力や拡張によって無視されるケースもあります

何よりこのゲームを特徴付けるのが、「未来から資源を前借りできる」というシステム。建築に必要な素材はもちろん、水やワーカー、はては充電済みのエグゾスーツに至るまで未来の自分から借りられます。

ですが、借りすぎるて首が回らなくなるというのは世の常。借りた資源はタイムトラベル用の施設を作って過去に送り返さないと、ツケとして時空異常空間なるものが強制的に配置されます。

貴重な建築スペースを占有し、解消するにはより多くの資源とワーカーそのものを犠牲にしなければなりません。(マイナス勝利点のおまけ付き!)

反面、無事に返済できれば追加の勝利点が待っています。(クレジットカードで買い物をしたときに得られるポイントのようなもの。尤も、本ゲームでは勝利点で買い物はできませんが)

本ゲーム、ターンが進んでいくと地球に小惑星が衝突し、いよいよ終局へ向かいます。このとき、脱出に必要な条件が揃っていると、恐ろしく高い勝利点をたたき出せるので、これが実質的な勝利条件。

この条件も勢力によって異なります。(中には先述した時空異常空間を2つ作るというものも)

やることも多く、資源もシビアなものの、各勢力の脱出条件に満たすような行動ができるようになっていますから、戦略の方針は立てやすい方です。

ソロプレイは専用のボードとエグゾスーツを用います。ダイスとチップを合わせることで、ワーカープレースメント特有のアクションスペースを先取りされる緊張感が生まれています。

広いゲームスペースが必要で膨大なコンポーネントと格闘し、一つ一つの行動が重いので人は選びます。

ですが、全てのアクションがアイコンで示されているので覚えてしまえばサクサク進めます。

先述したリプレイ性、テーマ、没入感による快感は「これぞ重ゲー」と呼ぶにふさわしいものでした。