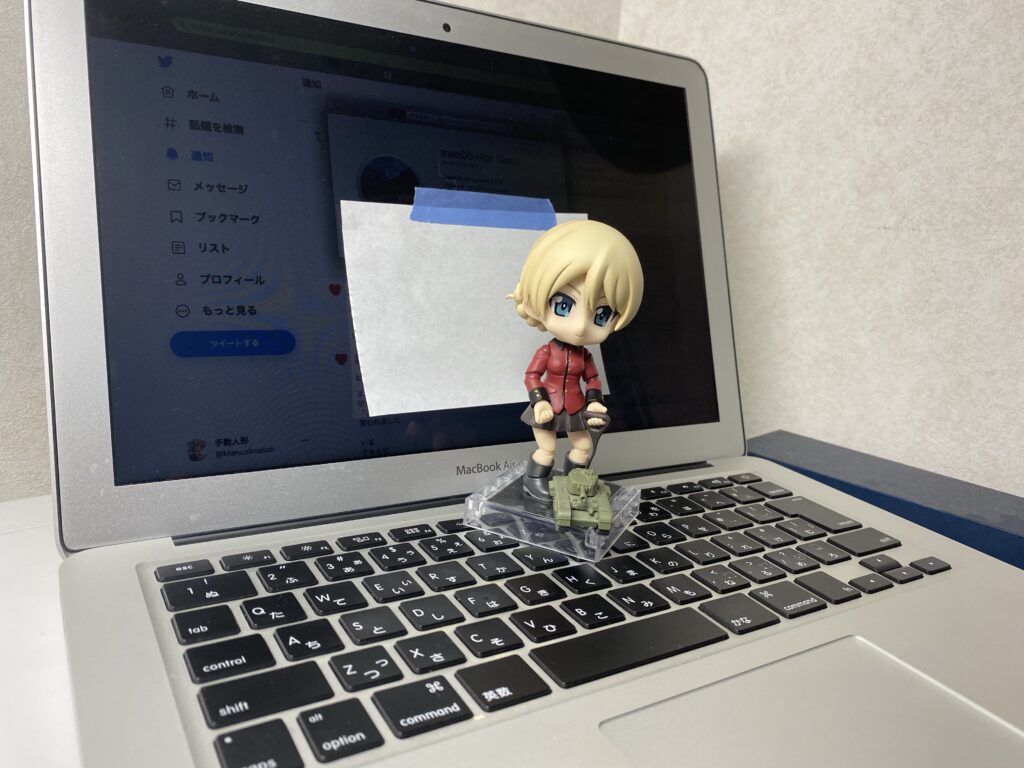

先月のバジェットで入手したローズヒップのフィギュア。立ち姿でない「ゆえに」万能でした。

そも、奥行きも高低差もあるので、角度差分をつけられます。

また、「万年筆と併せて撮影」に丁度いいサイズ。

のみならず、「台座」にも使い途があったのです。

- 他の座ってるフィギュアを飾る

- 角度をつけて配置する

と、分離独立ならではの可能性を見せました。

先月のバジェットで入手したローズヒップのフィギュア。立ち姿でない「ゆえに」万能でした。

そも、奥行きも高低差もあるので、角度差分をつけられます。

また、「万年筆と併せて撮影」に丁度いいサイズ。

のみならず、「台座」にも使い途があったのです。

と、分離独立ならではの可能性を見せました。

今回も『ガイアプロジェクト』の話。

「出先でどうにかして遊べないものか」と、サブノートPCにSteamクライアントを入れての検証です。

まず、昨年購入したChuwiのUBook Pro。

起動時にもたつきがありましたが、全く問題ありませんでした。

そして、Ubuntuを入れたIDEA Pad。

こちらはCPUパワーが比較的余裕ありますので、タブレットスタイルよりもサクサクと動きます。

こちらのタブレットはキーボードを取り外し、タッチペンを使うことでより直感的な操作ができるのがいい感じでした。(なお、3同盟を取りながらも散々な結果に終わってしまったプレイングの方が問題でした)

なお、バッテリー消費は

キーボードを外した状態ですと1ゲーム30%ほど消費と悪くありません。

これから先、旅行する機会ができたら時間つぶしの対象となる目算が生まれました。

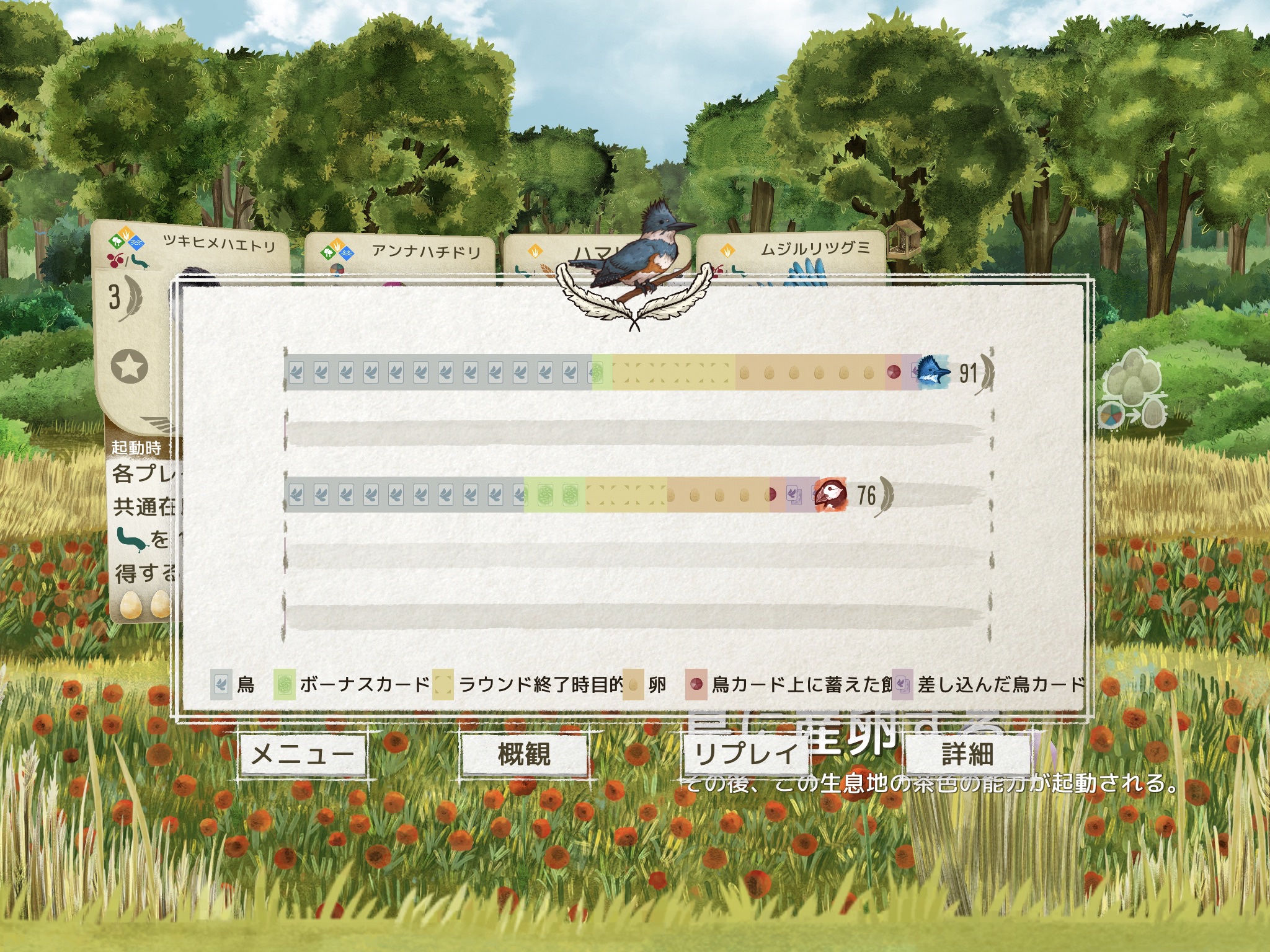

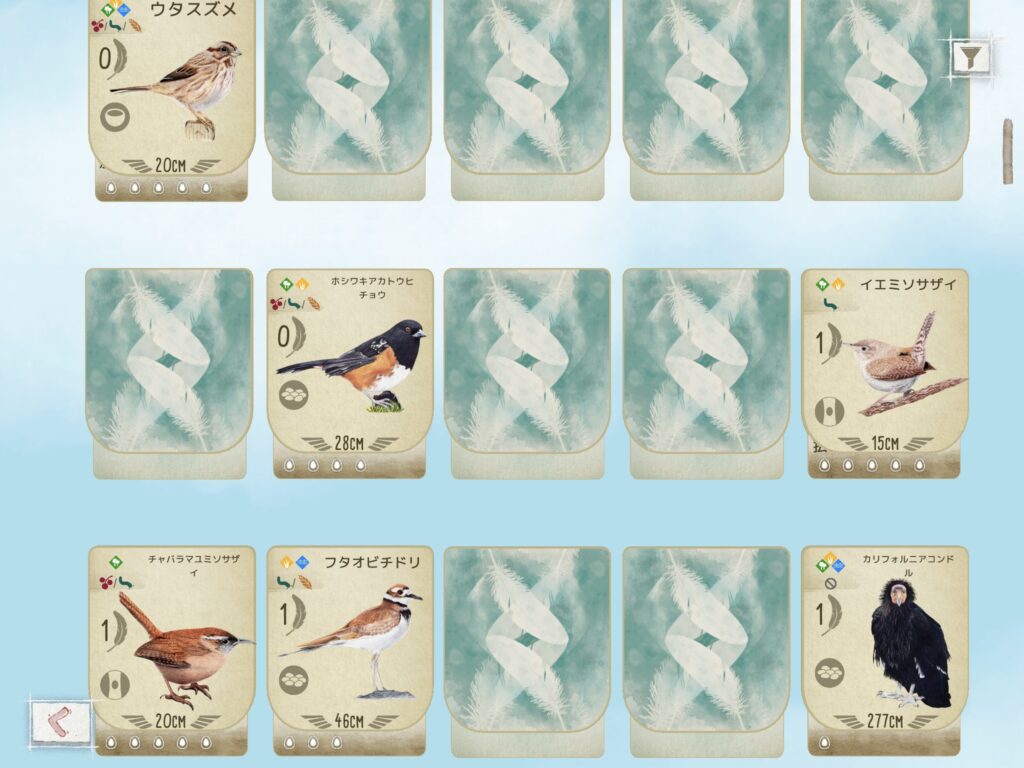

気がついたらリリースされていたので早速購入しました。

このボードゲーム、プレイヤーは鳥類保護区の管理人となり

を4ラウンドに渡ってプレイしていき、鳥カード自体の力を借りながら得点を重ねていきます。

また、「アクションが連鎖することで効率的な得点行動が得られる」エンシンビルドの要素も持っています。

基本はSteam版と同じ。

なのがいいところ。弱冠のマイナスは

です。とはいえ、タッチで各カードやアクションを“触れる”のはかなりの利点。

電車の中で瞬く間に時が過ぎました。

自分がプレイした鳥のみが解放されるのでやり応えも充分。

元ゲームが好きな方にもオススメです。

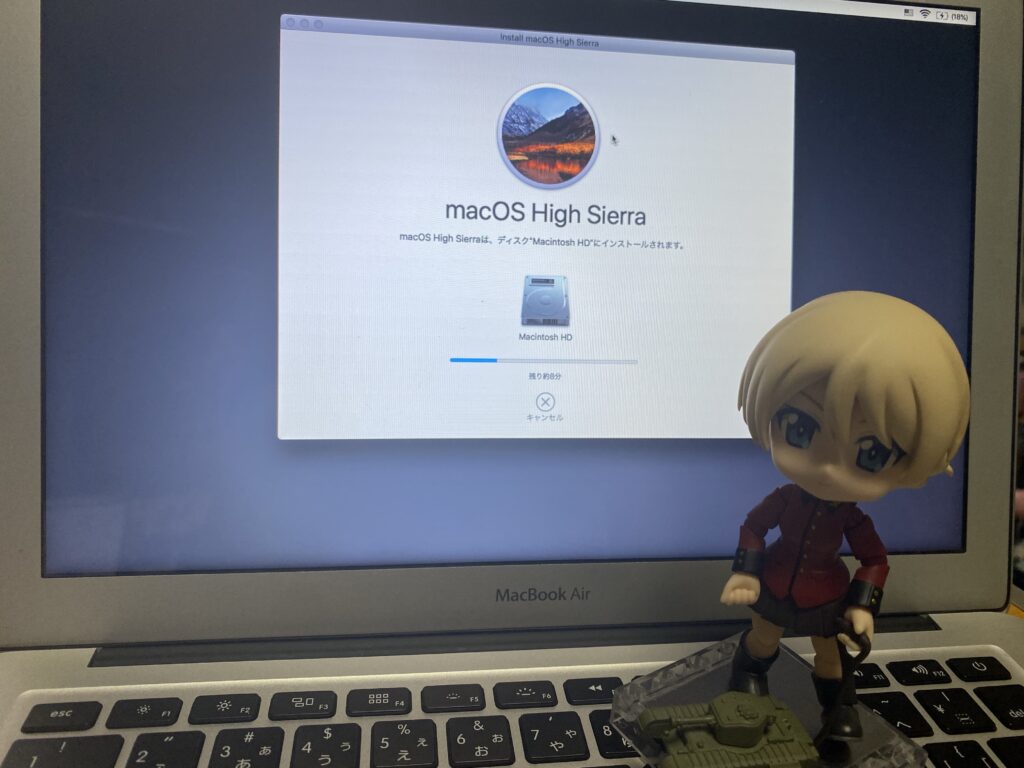

あまりにも予想外の展開が待っていました。

家族から「Macを初期化したい」言われ、

にて完了。それを渡したら「廃棄のために初期化してほしかったから。使うのならどうぞ」と

と、既存のiPhone/iPad miniと併せて「三種の神器」がそろってしまいました。

と、2017年モデルながら普段使いに使うには十分なスペック。取り急ぎ、ブラウザの設定だけはしましたので、これを使いやすくする工夫をしていきます。

勤務中にヘヴィな話があり、かなり沈んでしまいましたが、その憂さを晴らすために

丸の内オアゾの丸善に寄ってきました。

主な買い物はこちら。

スタンプと、「和の色」のスタンプインク。

これだけ鮮やかな色合いは流石と言ったところです。

書き物に沿えるため、もう少しスタンプを増やしてもいいかなと思いました。

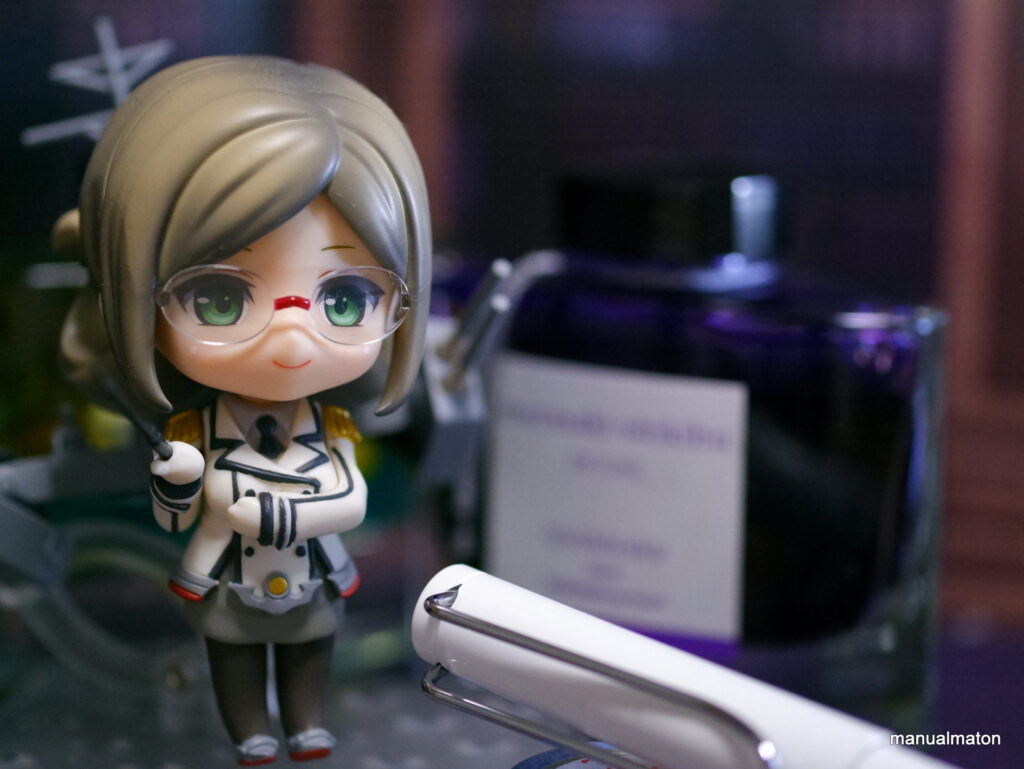

今年の1月から使っているマクロレンズ。

レンズフードが重く大仰だったので、サードパーティ製のφ39フードに換装しました。

これによって見た目もスッキリ。軽くなって取り回しも良くなった…… までは良かったのです。

構図やフォーカシングを「フードの重さ込み」で行っていたので体が「軽すぎるレンズ」に慣れない別の悩みが発生。

これに関しては納得いくまで反復するしかないとして

標準レンズと併せて見た目が合いました。

昨日の大失態から一夜明け――

水分補給の効果が出ました。

よく寝た成果も出て驚きの回復力。仕事前は確かに嫌でしたし、はずい失敗もあったものの、

野菜たっぷりミネラルたっぷりの夕飯が食べられましたし、

万年筆のインク補充をやりつつ撮影する余裕もできたと、順調な週の滑り出しです。

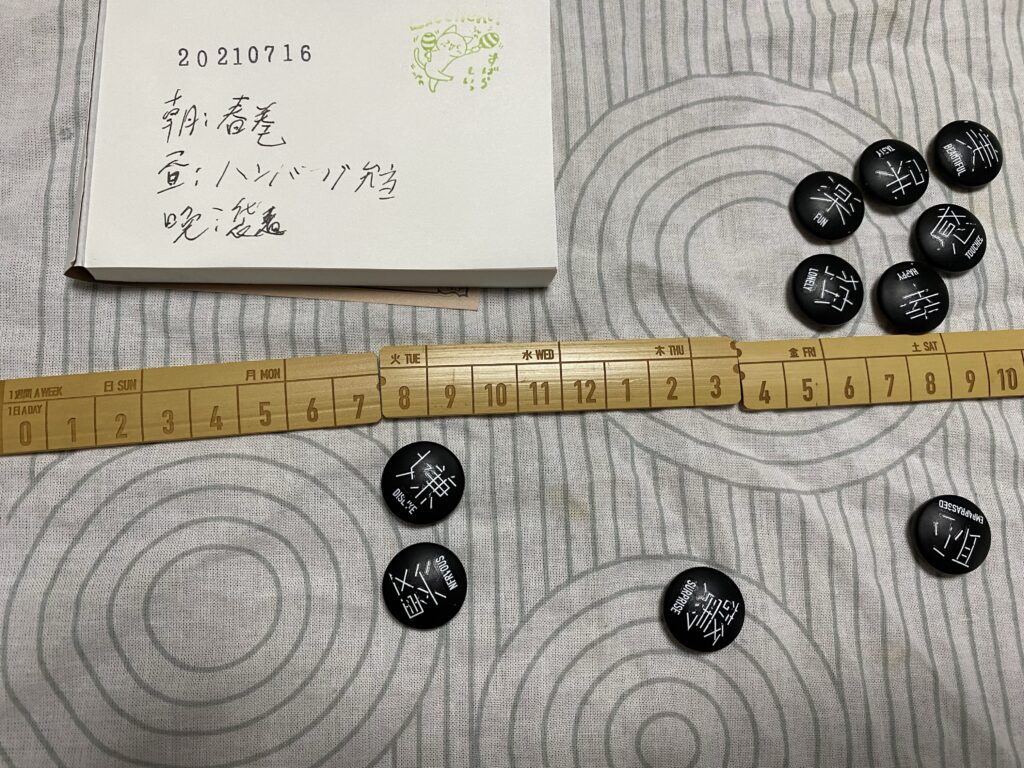

気がつけば、2021年もほぼ折り返し。

この半年間は去年よりも家にこもっていましたけれど、それでも、色々と購入していました。

1.マクロレンズ

なんと言ってもこれ。もともと、近接撮影は好きな部類でありましたが、今回、それ専門のレンズを購入したことで自宅待機中での時間の過ごし方が広がりました。「これで撮影したいから組む(組み直す)」とプラモ作成が再燃したのも見逃せません。

2.Moto G Pro

初のモトローラ製スマートフォン。「スタイラスがビルトイン」ということで購入しました。割とかゆいところに手が届く機能の上、カメラの性能も悪くありません。

3.Steam版ゲーム『ライザのアトリエ2』

前作の出来が良かったので迷わず購入。

「やりこみ要素が格段に広がったアイテムクリエーション」

は筆舌に尽くしがたいものがあります。これによって

「どうすれば戦闘が楽になるか?」

から逆算していってアイテムを調合。装備や使うタイミングを逐次見直して検証し、検証結果をフィードバックさせながら更に改善するというサイクルが出来上がりました。

特に、超高難易度DLC『陽炎の島』は万全の準備を期しても通常敵での苦戦は必至。それだけに、最高難易度“LEGEND”で制したときの喜びはひとしおでした。

グラフィックもサウンドも素敵だったので、三作目が出るのなら待ち遠しいです。

下半期、事態の改善を望みます。

いつの間にか始まっていたので購入です。

購入したのはこの3本。

『ハート・オブ・クラウン』はいわゆる「デッキ構築型ボードゲーム」のデジタル版。序盤の資金稼ぎと後半の勝利点稼ぎの立ち回りが面白いゲーム。

ディストピア世界でいかにして「監視の手から逃れて生活拠点を築くか」がキモとなるMr.プレッパー。これはずっとプロローグだけ落としていたもの。

三本目は去年話題になったものとして抑えておきました。

「既に色々とSteamのゲームは買っている」にも関わらず手を出してしまうのは本当に悲しい性だなぁと。

ただ、ちょうど、のめり込んでいたゲームは一段落ついたので新しいものを始めるにはいい機会です。

週末に注文していた商品が届きました。

開封にあたり、父が持っていたペーパーナイフが役立ちます。

紅茶に入れるドライフルーツとリアルグレードのダブルオーライザー。

今回のドライフルーツはオレンジとアップルと、今まで試したことのないものが加わっています。

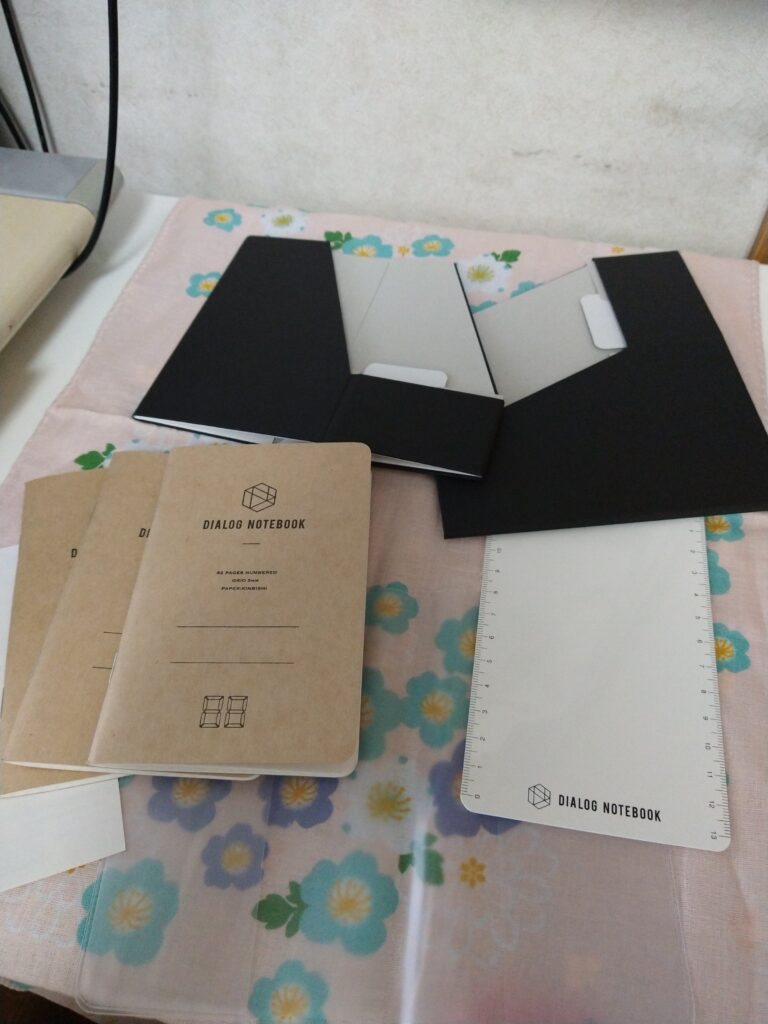

そして、手頃なサイズ感と絶妙な書き心地のダイアログノート。今回は新しい試みとして

専用収納ボックスを導入しました。散らばりやすい難点を解消できることに期待です。

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén