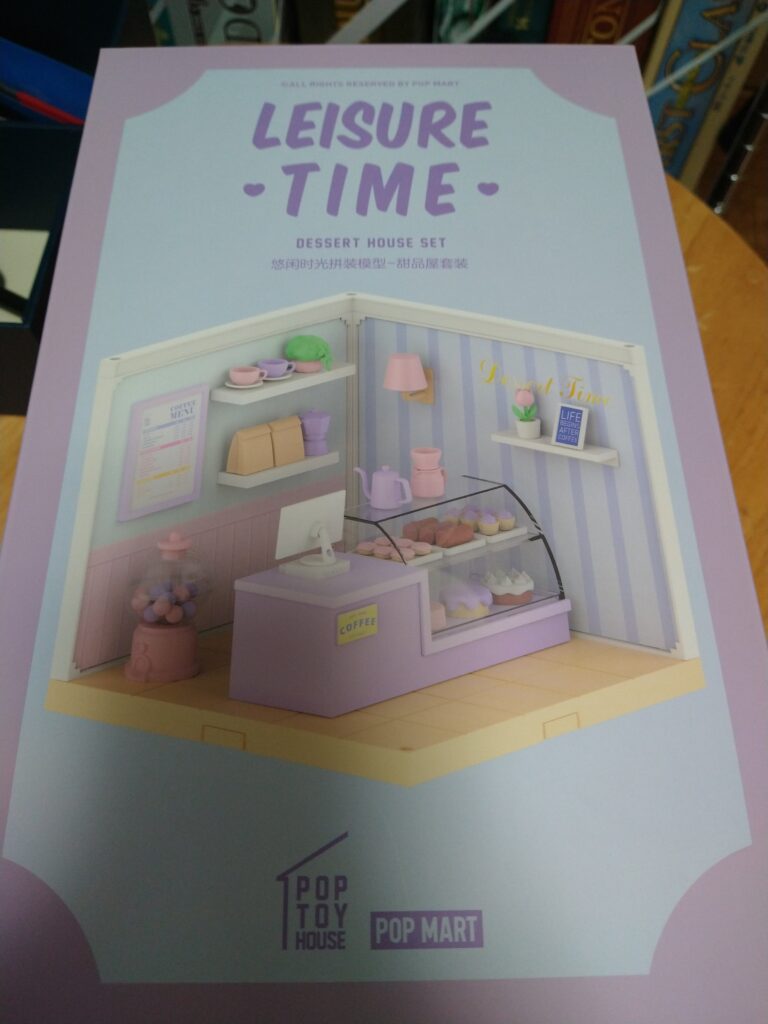

先月から積んでいたPOP MARTの新たな小部屋を組み立てました。

性質上、かなり細かいパーツがありましたが……

まさしく「店頭」と言った形の小部屋が完成です。

そして、部屋が増えたことにより

常時飾れる「背景」が完成。

ポップな雰囲気を足すことができました。

明月院の紫陽花を堪能した後に訪れたのは王子、飛鳥山。これまた、季節になると多くの人で賑わうところです。

紫陽花の花弁は青空よりもくすんだ空の方で映えるというのが持論。

フィルターをかけて遊んでみたり、

花に当たる光を計算しながら撮ってみたりと、様々な発見がありました。

「桜は見逃しても紫陽花だけは見逃さない」が、今年もクリアできたことは何よりです。

最後にここに訪れたのはいつだったかと記憶の底をさらいました。

鎌倉の明月院。お目当てはもちろん、自分の大好きな花である紫陽花です。特に今年は

新しいミラーレス:A-X7

今年買ったばかりのマクロレンズ

をひっさげていますから、屋外での撮影に嫌が上でも気分が昂揚します。

「明月院ブルー」と称される落ち着いた色合いの青が賛同を引き立てています。

マクロレンズの「大胆に背景を消す」描写にも息をのみました。

例年、多くの人が撮影するであろうこの丸窓は今回はクローズ。

反面、雨粒が残った状況からスタートし、好天に恵まれたのは幸いでした。

週末に注文していた商品が届きました。

開封にあたり、父が持っていたペーパーナイフが役立ちます。

紅茶に入れるドライフルーツとリアルグレードのダブルオーライザー。

今回のドライフルーツはオレンジとアップルと、今まで試したことのないものが加わっています。

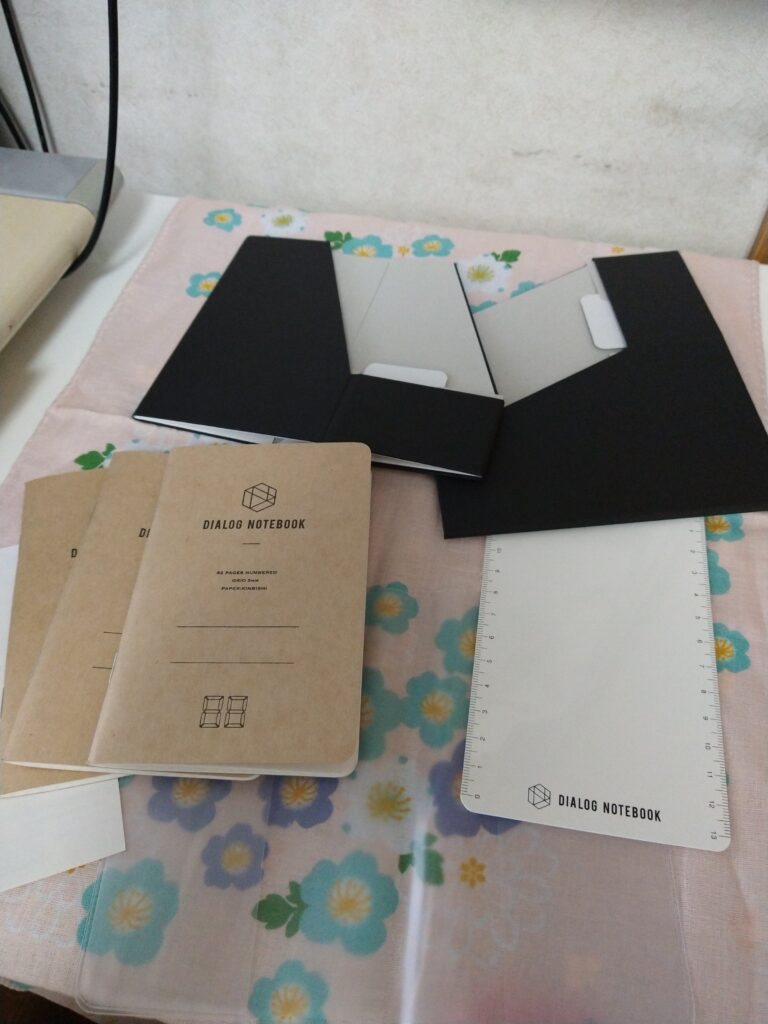

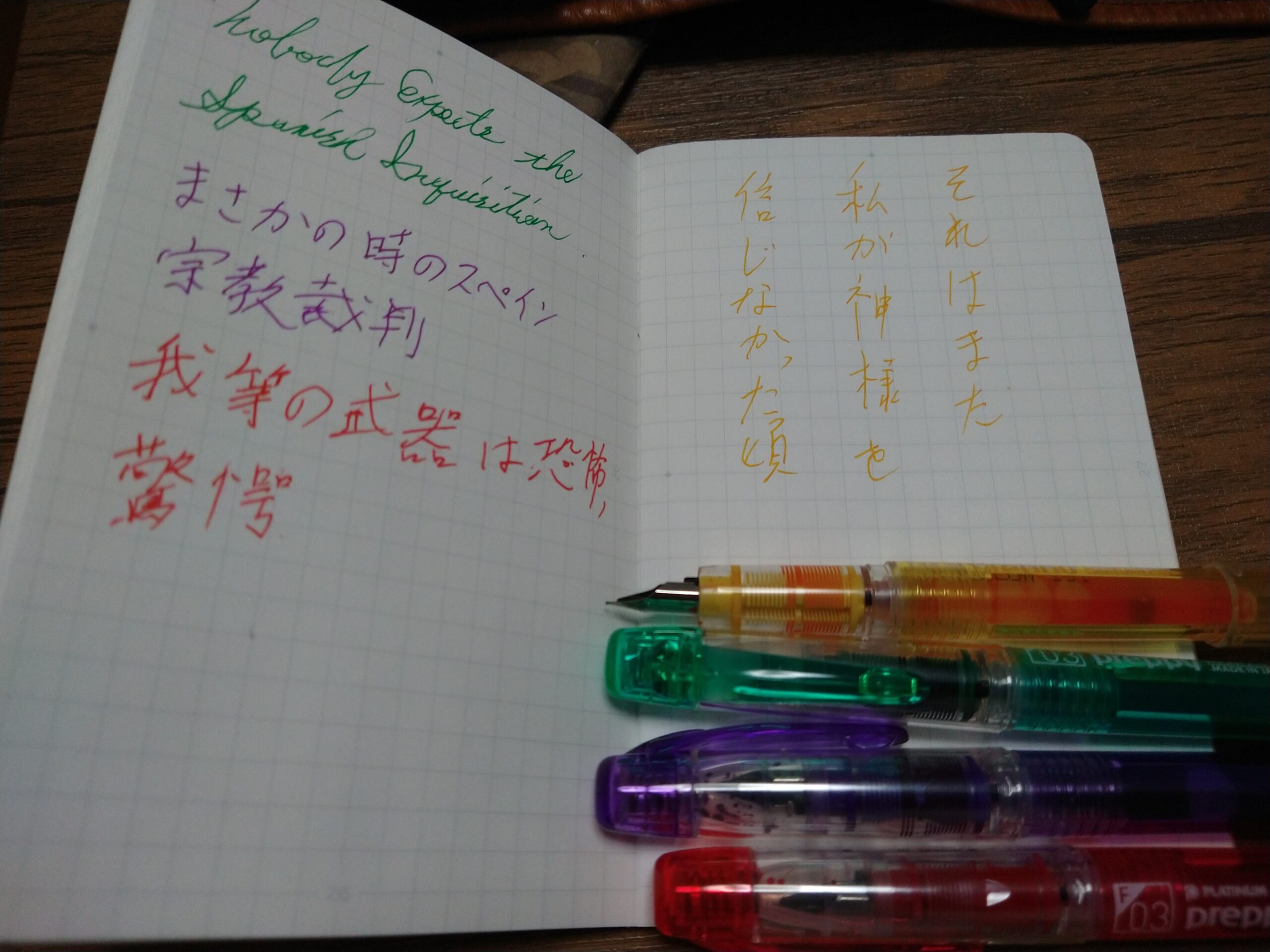

そして、手頃なサイズ感と絶妙な書き心地のダイアログノート。今回は新しい試みとして

専用収納ボックスを導入しました。散らばりやすい難点を解消できることに期待です。

所用のついでに百均に寄れたので買い物です。

セリアはフィギュア撮影のお供になるものがとても充実。

既存のロッカーとゴミ箱を組み合わせ、ステーションバーを組んでみたり

図書館を背景にしてシックな雰囲気を出したり。

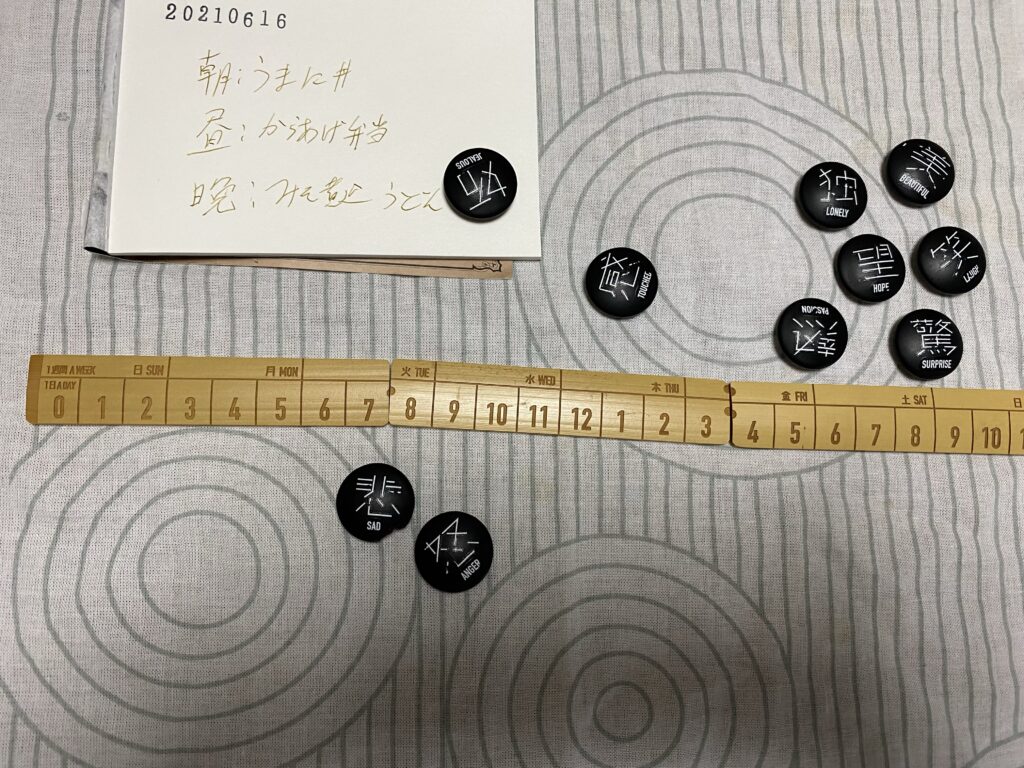

と、こんな形で夜の楽しみがいつも以上にあったタイル配置でした。(なお、悲しみは「気圧の低下で腕のしびれが強くなることが判明です

毎朝こなす習慣が増えました。

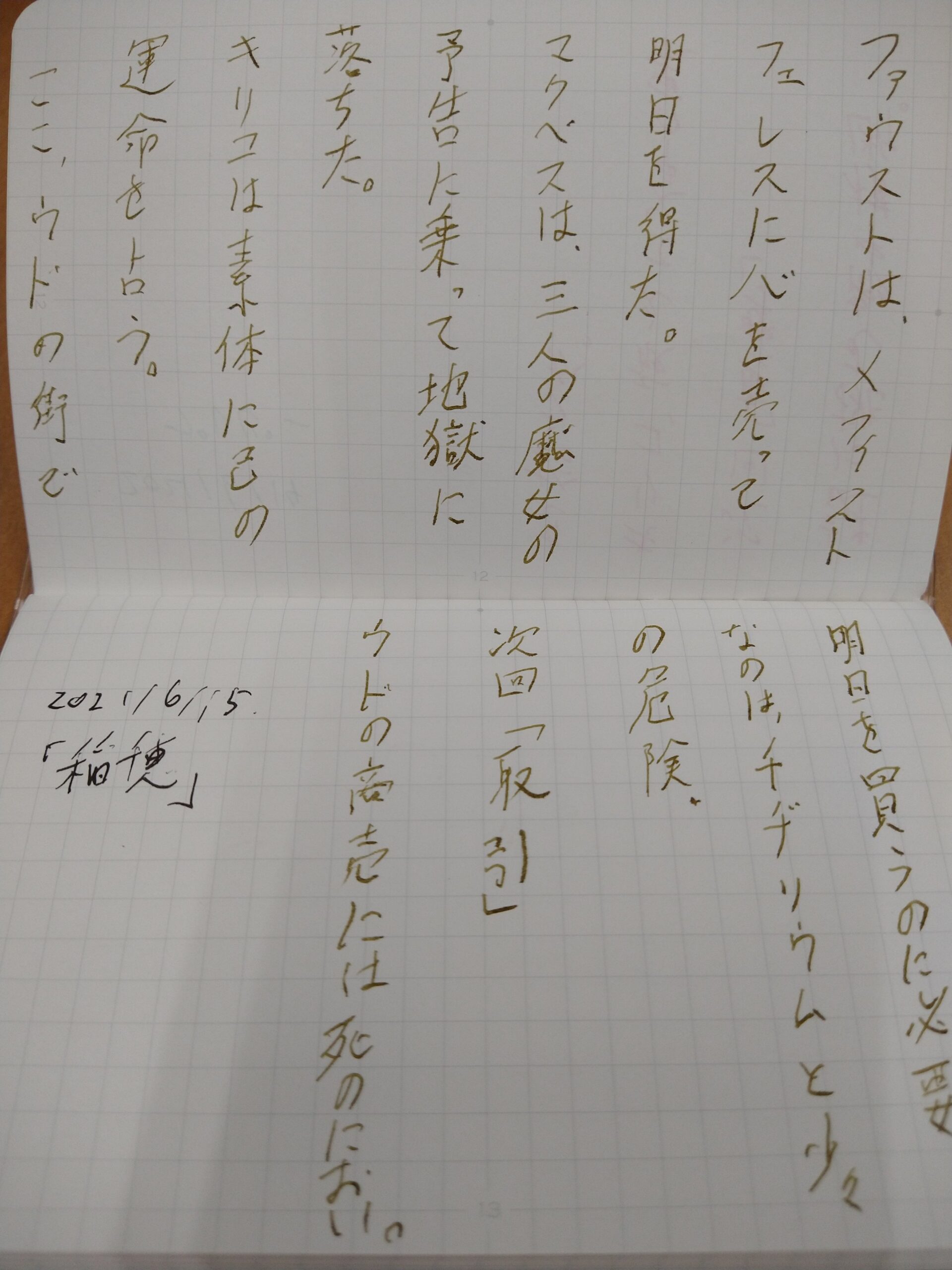

数日まとめて書いてた日記も都度書くようになったし、

ダイアログノートの書き物も一週間は続いています。

この手のもの、夜よりも朝の方が捗るのは何でだろう思ってたら「今までブラウザゲームやスマートフォンゲームのデイリー業務」と同じノリだと気づきました。

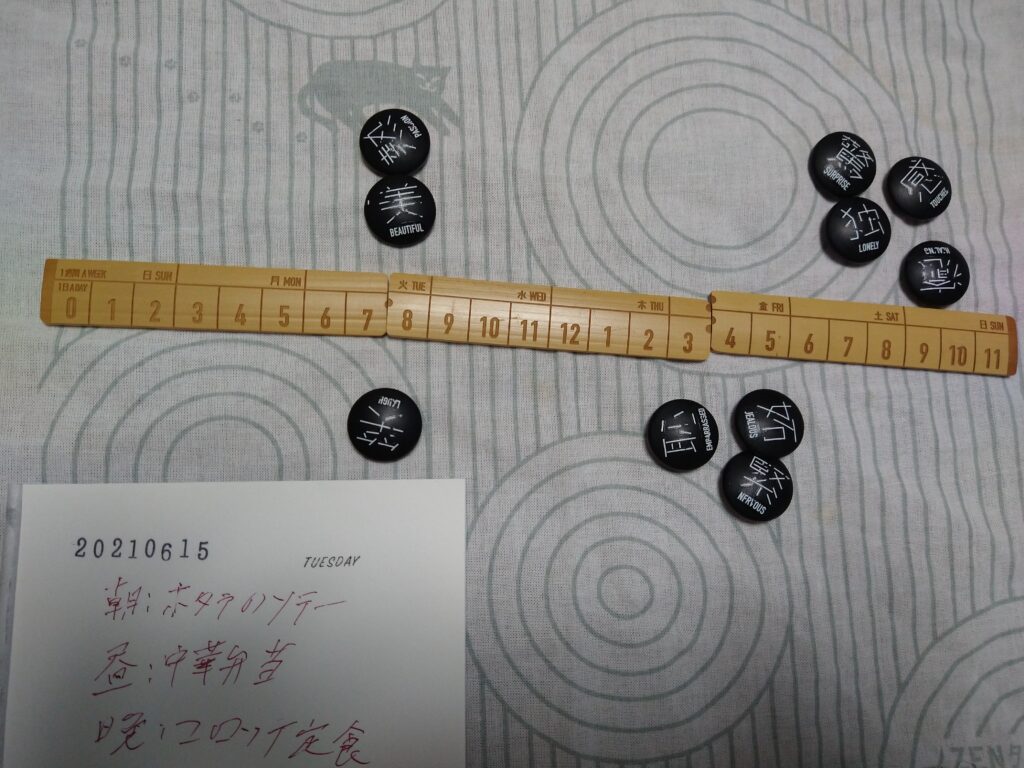

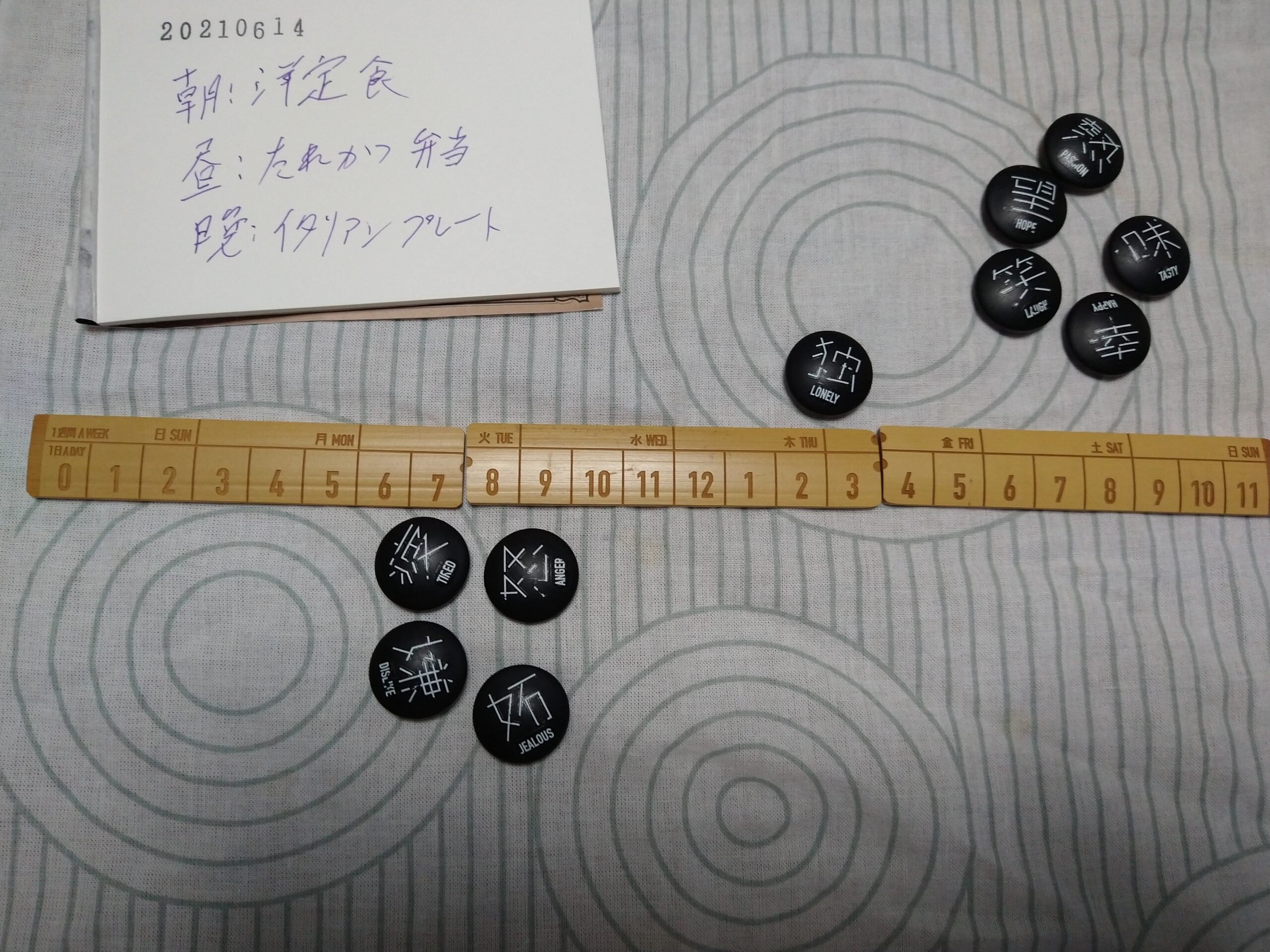

翻って、タイルの配置は、

「毎朝の習慣はどこで得られたか」の気づきと、業務のちょっとしたミスをリカバリーできたことが印象的となりました。

一時はどうなるかと思ってた事態でした。

一ヶ月は頭を悩ませていた腕(と指)の痺れが施術と姿勢の改善により快方の兆しをみせたこと。

そして、不安定だったメンタルも落ち着いたことで日曜と月曜日は珍しく快眠。

そんなわけで、この日のタイル配置は夜にプラス感情でした。朝のマイナスは「電車でいろいろあって、毎朝の習慣に支障を来した」です。

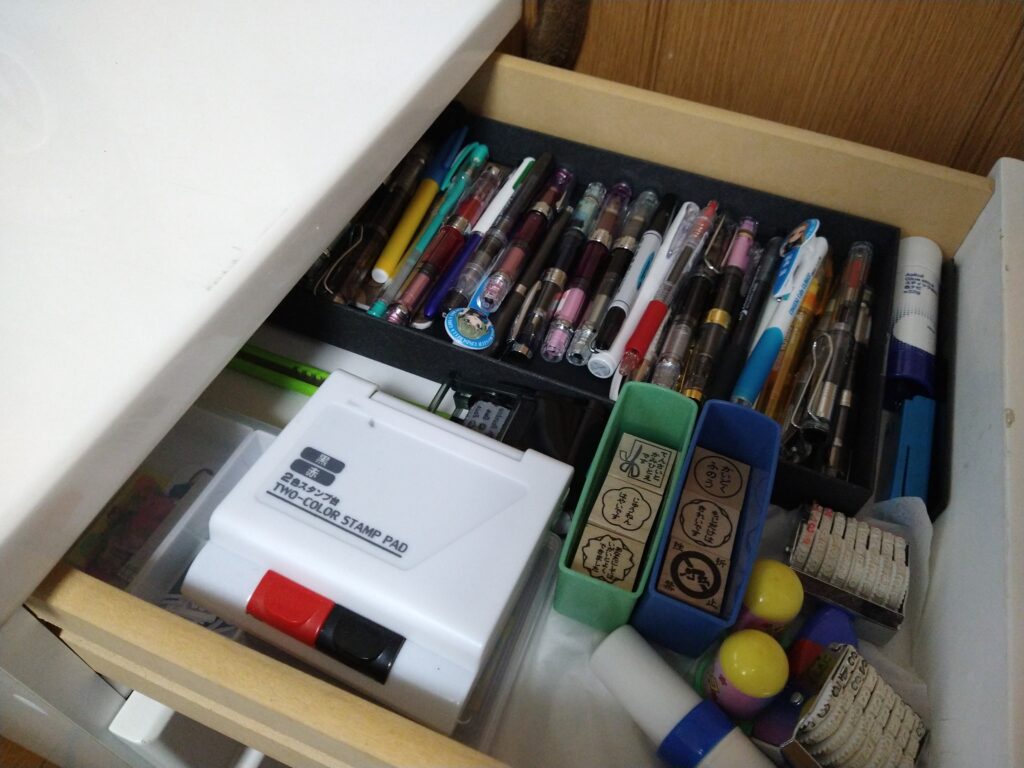

PCデスクで色々と作業をするようになると、「やはり、物理的に各スペースが欲しい」となります。

お手頃のサイドテーブルは無いかと考えていたときに家族が「処分するけど使うなら」といただいたのがこちら。

デスクの引き出し。ここのところ部屋の掃除をキチッと行っていたので設置スペースは問題なしでした。

ノートPCを入れてこの余裕。各種検証作業が捗ります。

手首の負担軽減のため、両腕を広げてキーボード入力をするようになったので、書き物スペースを作りつつ広々使えるデスクは素晴らしいとしか。

ここ一年でどさっと増えた文具類は取りあえずの収納。ここを突き詰めていくのが目下の課題です。

母が部屋を整理していたら「父の遺品があった」ということで受け取りました。

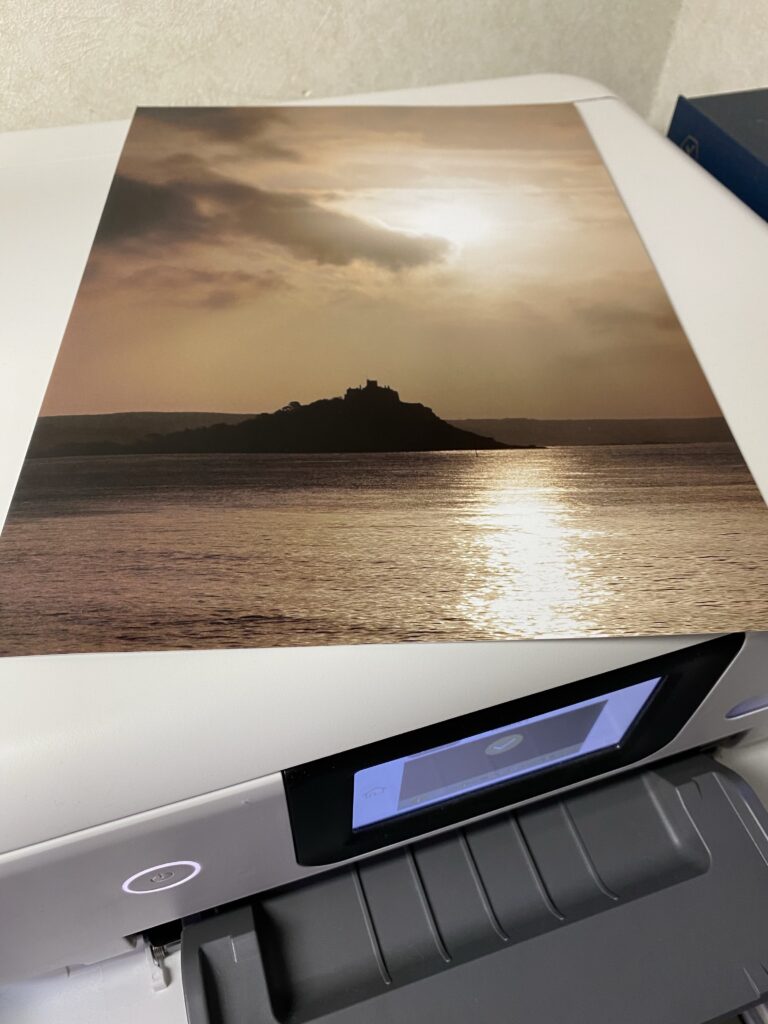

一つは写真用紙。そういえば、生前、父は色々とこまめに旅行記を書いていたなと思いながら奉納のために

早速、自身のベストショットを出力。

さすがA4。そのまま背景に使える大きさです。

そしてもう一つ(正確には二つ)、ペーパーナイフ。一つはドイツ・ローテンブルクで購入したというもの。もう一つは堅い木でできているもの(素材不明)

事務仕事やなんやかんやでペーパーナイフがちょうど欲しいと思っていたのでこれは助かります。

この手の道具は使ってこその供養です。

今月に入ってから:業務中に摂取する糖分を減らしています。

それはそれでいいのですが、今週、その反動が一気に来る形になりました。

日曜日のサンデーローストから始まり……

大根おろしたっぷりの豚肉

うにバターをたっぷり使ったソーセージの焼き飯

そして、キーマカレー。

ものの見事に「肉」と「油」と「炭水化物」を体現したような夕飯たちです。

ただ、それでも、毎日飲むものを清涼飲料水からお茶に切り替えたこと、そして、間食の頻度を減らしたことによって体重が減って健康診断でも数値が改善したあたり業が深いです。

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén