デスクトップPCとしてのLinux利用(Kubuntu 22.04インストール後にやったこと) – Manualmaton's Laboratory

こちら、ローカルサーバとして運用することにしています。

公開しているサイトと異なりnginxで動かしているので、その場合のメモです。

環境

- Ubuntu 22.04

- 適切に名前解決できる

- ドメイン名に沿った証明書がある

インストールして最初の設定が終わっている状態です。

nginxインストール

sudo aptitude install nginx

mysqlインストール

sudo aptitude install mysql-server mysql-client libmysqlclient-dev

sql設定変更

sudo cp -pi /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf /path/to/backup/mysqld.cnf.$(date +%Y%m%d)

# 任意のバックアップディレクトリを指定します。

# .$(date +%Y%m%d)をつけることで、バックアップファイルは当日日付(YYYYMMDD形式)で記録されます

diff -u /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf /path/to/backup/mysqld.cnf.$(date +%Y%m%d)

# バックアップが取れていることを「差分が存在しないこと」で確認します

echo -e "default_authentication_plugin=mysql_native_password" | sudo tee -a /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

# mysqld.cnfに追記をします

MySQL再起動

sudo systemctl restart mysql.service

MySQLのrootパスワード変更

sudo mysql

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';

flush privileges;

exit

運用に合わせて適切なパスワードを設定します。

mysql-secure-installation

sudo mysql_secure_installation

詳しい設定は以下に記しています。

https://atelier.reisalin.com/projects/zettel/questions/5-mysql_secure_installation

phpのインストール

https://barrel.reisalin.com/books/nextcloud/page/1-1-nextcloud

自サイトを参考にしていますが、一部異なります。

PHPレポジトリを追加して必要パッケージをインストールします。

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Ubuntu20.04系ではこれを行わないとPHP7.4系しかインストールされません。

sudo aptitude update

sudo aptitude install php8.1

sudo aptitude install php8.1-{opcache,pdo,bcmath,calendar,ctype,fileinfo,ftp,gd,intl,json,ldap,mbstring,mysql,posix,readline,sockets,bz2,tokenizer,zip,curl,iconv,phar,xml,dev,fpm}

#fpmを入れる必要あり

nginx環境でも動かすため、php(バージョン)-.fpmを入れます。

sudo disable apache2.service

依存関係でapache2も一緒にインストールされるので、ここで停止させます。

Composerインストール

https://barrel.reisalin.com/books/bookstack/page/bookstackubuntu2004

同じくこちらにメモを残しています。

cd /hoge

任意の作業ディレクトリに移動します

sudo php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

sudo php composer-setup.php

sudo php -r "unlink('composer-setup.php');"

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

sudo chmod +x /usr/local/bin/composer

composer --version

バージョンが表示されることを確認します。

DBを作成します。

mysql -u root -p

CREATE DATABASE bookstack character set utf8mb4;

CREATE USER 'bookstackuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

GRANT ALL PRIVILEGES ON bookstack.* TO 'bookstackuser'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

DB名/パスワードはポリシーに応じて適切なものを指定します。

BookStackの配置

cd /home/www-data

# パーティションの都合上、/home/www-dataに置いています。

# 環境に合わせて適切なWebサービス公開ディレクトリを指定してください。

sudo git clone https://github.com/BookStackApp/BookStack.git --branch release --single-branch

sudo chown -R www-data:www-data BookStack

cd BookStack

sudo cp -pi .env.example .env

教義・信仰に沿ったエディタで以下を編集します。

APP_URL=https://hoge.example.com

# 公開用URLを指定します

# Database details

DB_HOST=localhost

DB_DATABASE=bookstack

DB_USERNAME=bookstackuser

DB_PASSWORD=password

# DB名、パスワードなどは先ほど作成したものです。

sudo -u www-data composer install --no-dev --optimize-autoloader

sudo -u www-data php artisan key:generate

sudo -u www-data php artisan db:seed --force

sudo -u www-data php artisan migrate --force

Nginx設定

- 設定ファイル作成

- /etc/nginx/site-available/bookstack.conf

server {

listen 443 ssl http2;

listen [::]:443 ssl http2;

# サーバ名を指定します。

server_name hoge.example.com;

server_tokens off;

ssl_session_timeout 1d;

ssl_session_cache shared:SSL:50m;

ssl_session_tickets off;

ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384;

ssl_prefer_server_ciphers off;

add_header Strict-Transport-Security 'max-age=63072000';

# 任意のログディレクトリを指定します。

access_log /var/log/nginx/bookstack/access.log;

error_log /var/log/nginx/bookstack/error.log;

# SSL証明書を指定します。

ssl_certificate /path/to/ssl_certificate/hoge.crt;

# SSL秘密鍵を指定します。

ssl_certificate_key /path/to/ssl_key/hoge.key;

# BookStackが置かれているディレクトリです。/publicは必ず指定します。

root /home/www-data/BookStack/public;

index index.php index.html;

location / {

try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;

}

location ~ \.php$ {

fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;

include fastcgi_params;

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;

fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;

fastcgi_pass unix:/run/php/php8.1-fpm.sock;

}

}

# 強制的にhttps通信

server {

listen 80;

listen [::]:80;

server_name veritas.lumos;

return 301 https://$host$request_uri;

}

nginx設定を有効化します。

cd /etc/nginx/sites-enabled

sudo unlink default

sudo ln -sf /etc/nginx/site-available/bookstack.conf bookstack.conf

sudo nginx -t

エラーがないことを確認します。

sudo systemctl restart nginx.service

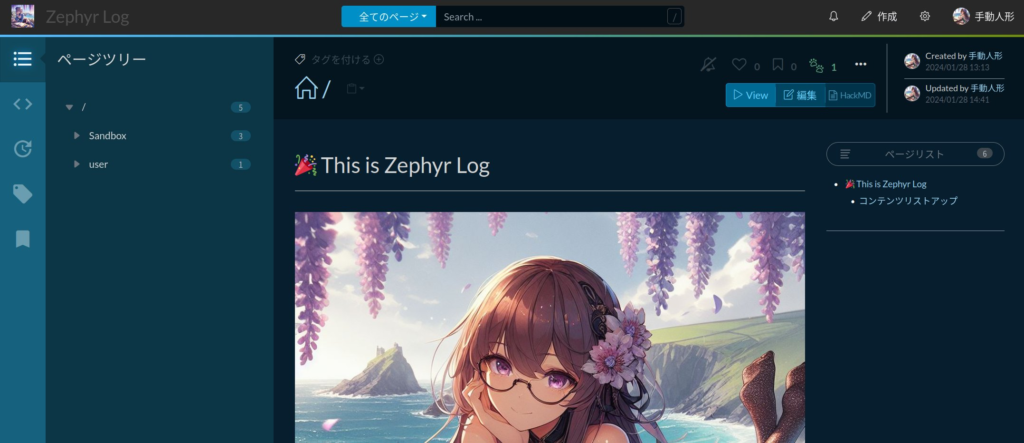

インストール確認

設定したドメインにブラウザでアクセスし、ログイン画面が出てくれば成功です。