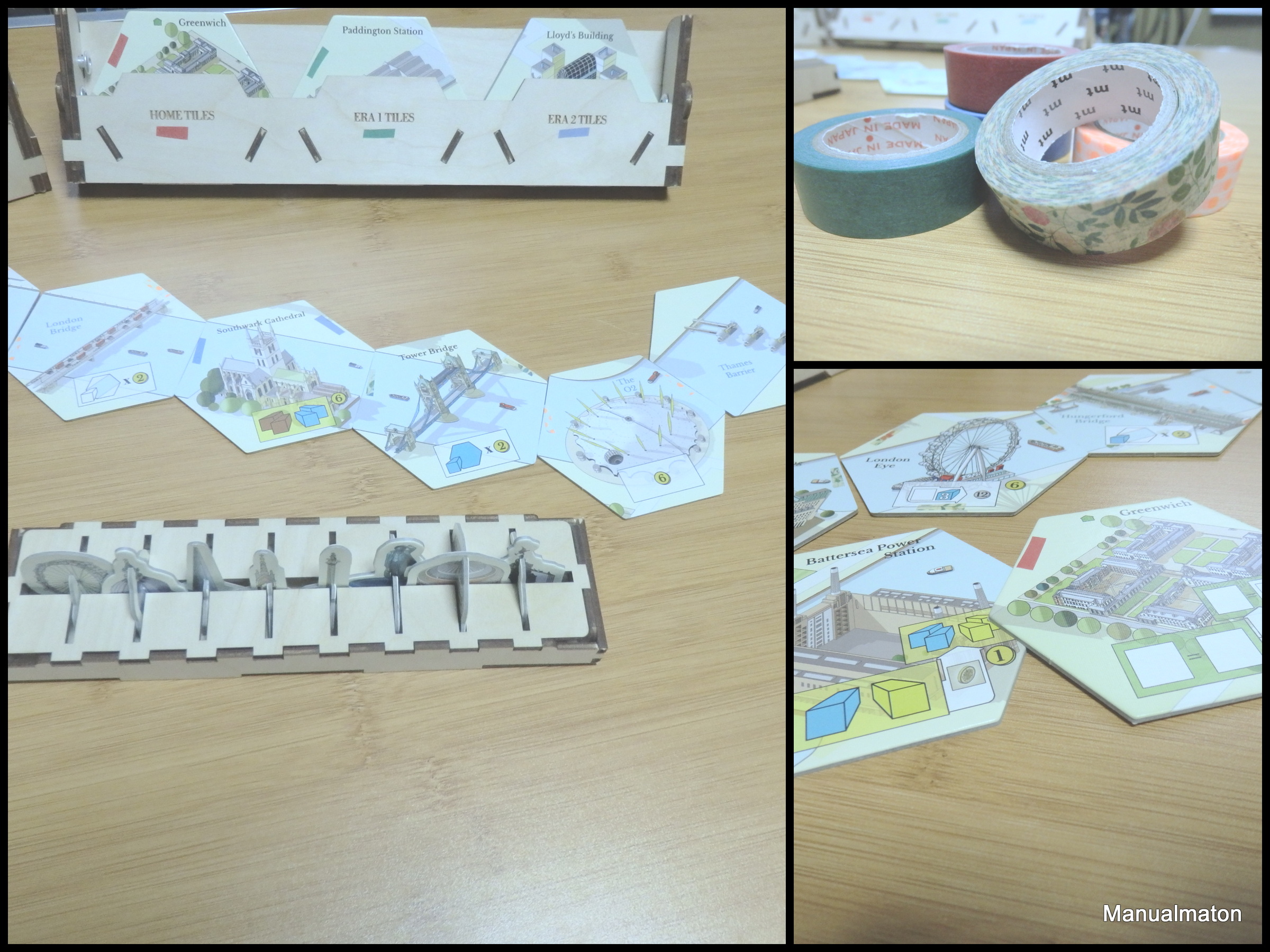

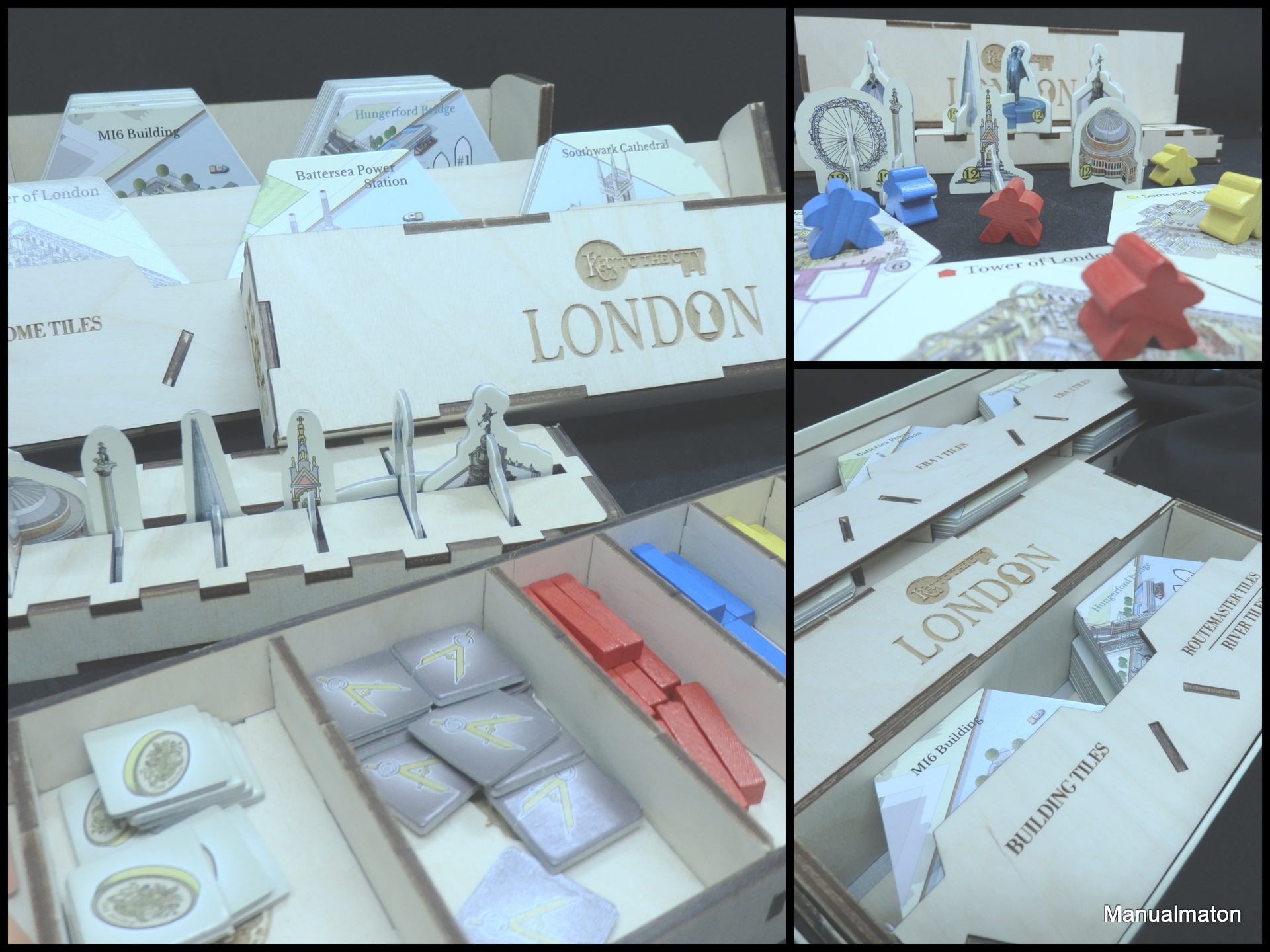

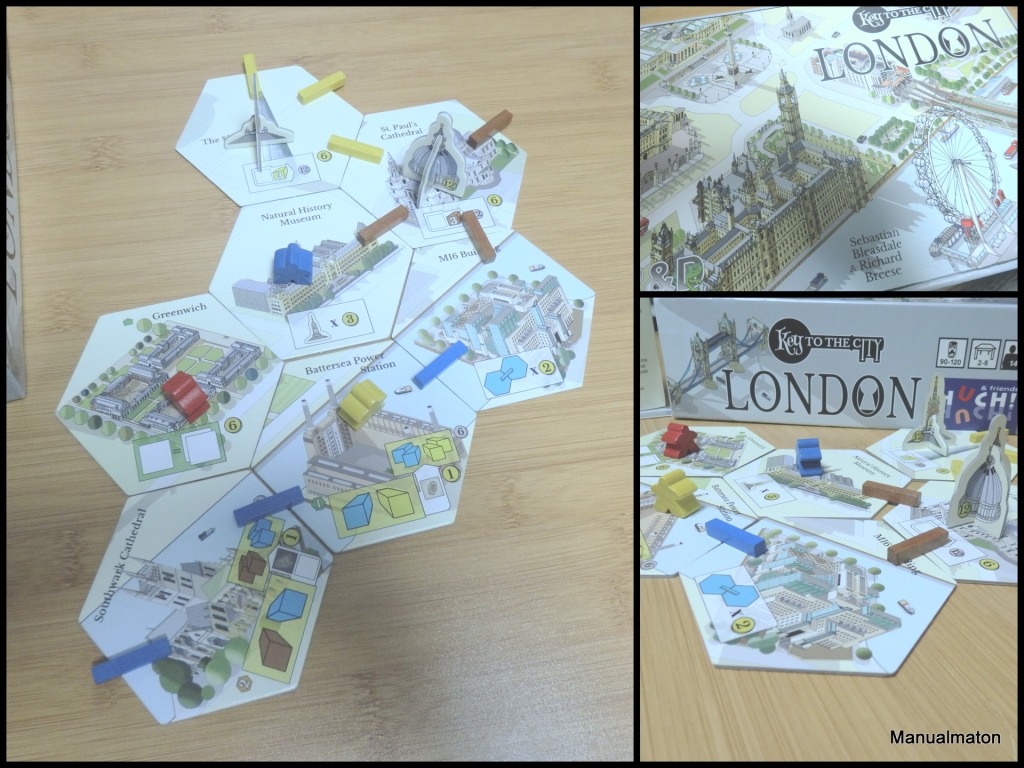

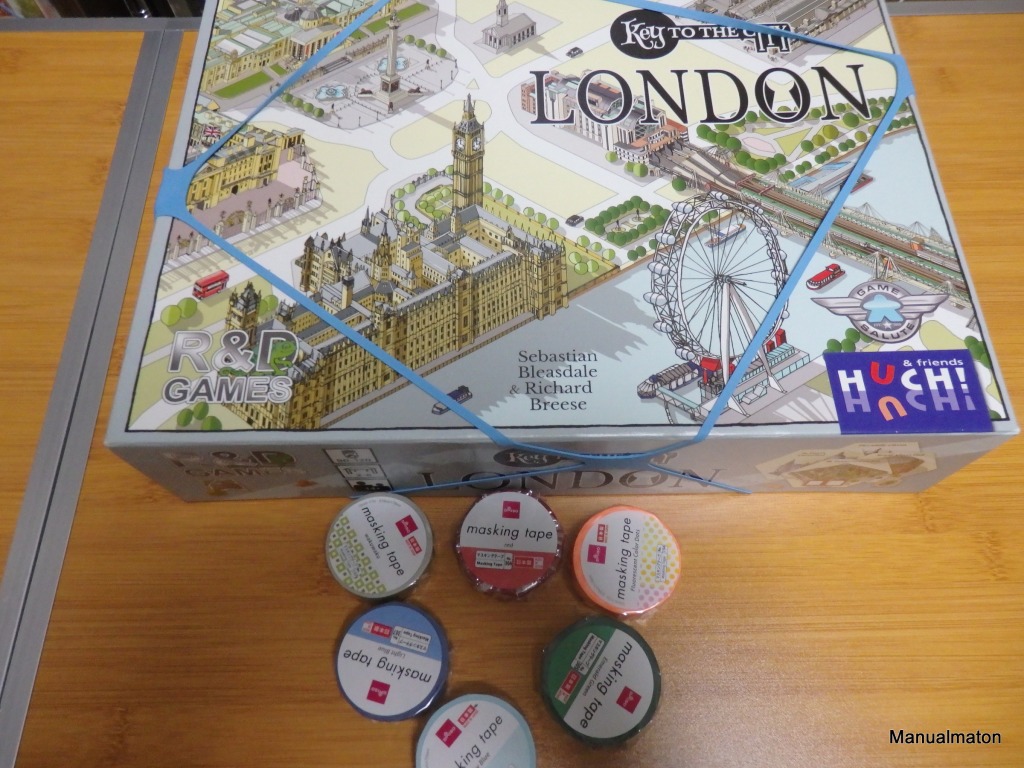

思い入れのある都市を舞台にしていることもあり大好きなボードゲームの一つ、『Key to the City - London』。専用オーガナイザーまで導入したのは先日ご紹介しましたが、小さくない問題点があります。

ラウンドマーカーや拠点、各ラウンドごとに異なるタイル群が全て同じ形をしていて、区別が極めてつきにくいのです。そのため、セットアップや片付けを手伝ってもらうときの確認時間が難でした。

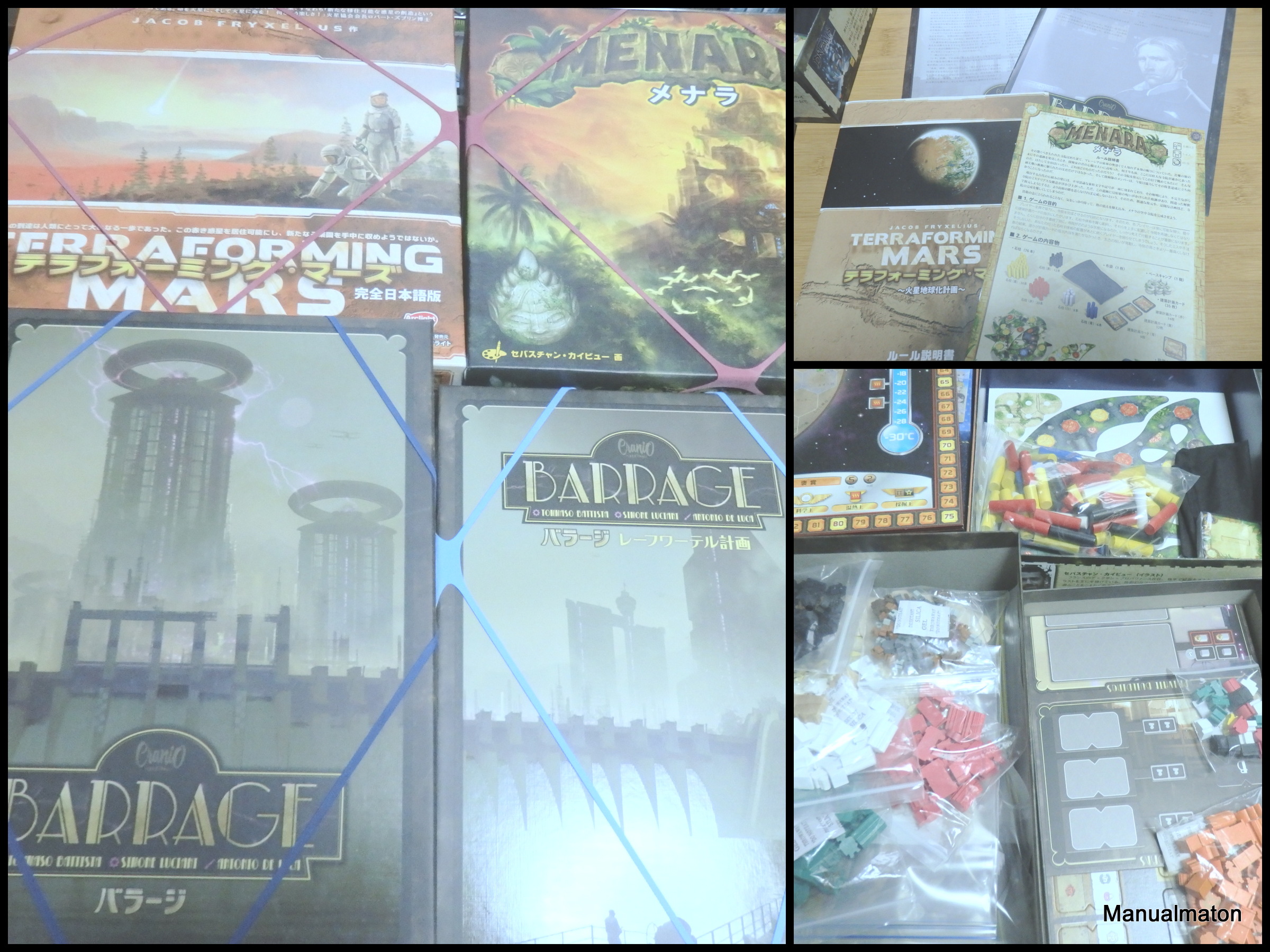

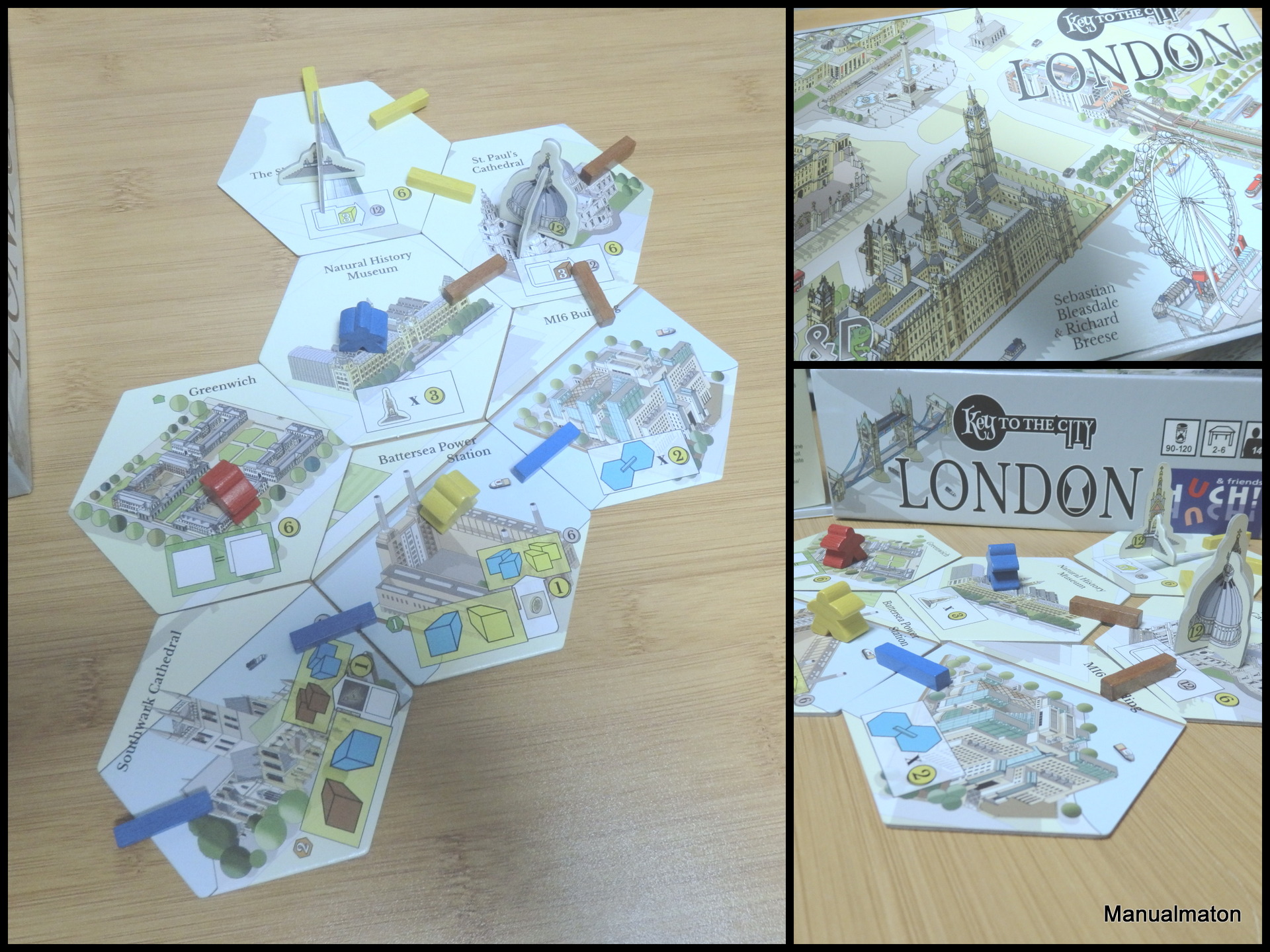

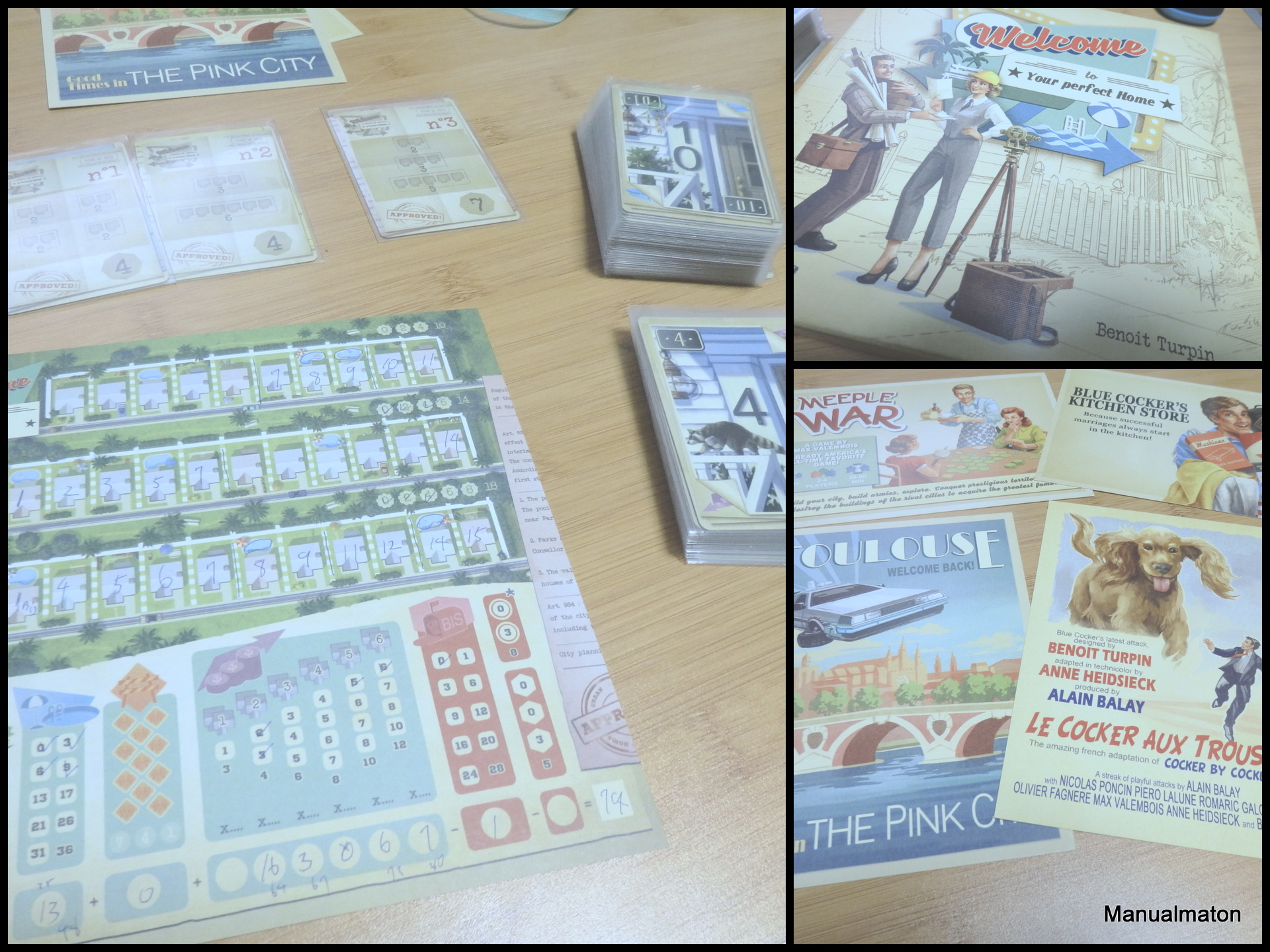

そこで用意したのはマスキングテープ群。ライターとかではなく、百均でも売られているものを中心にしています。

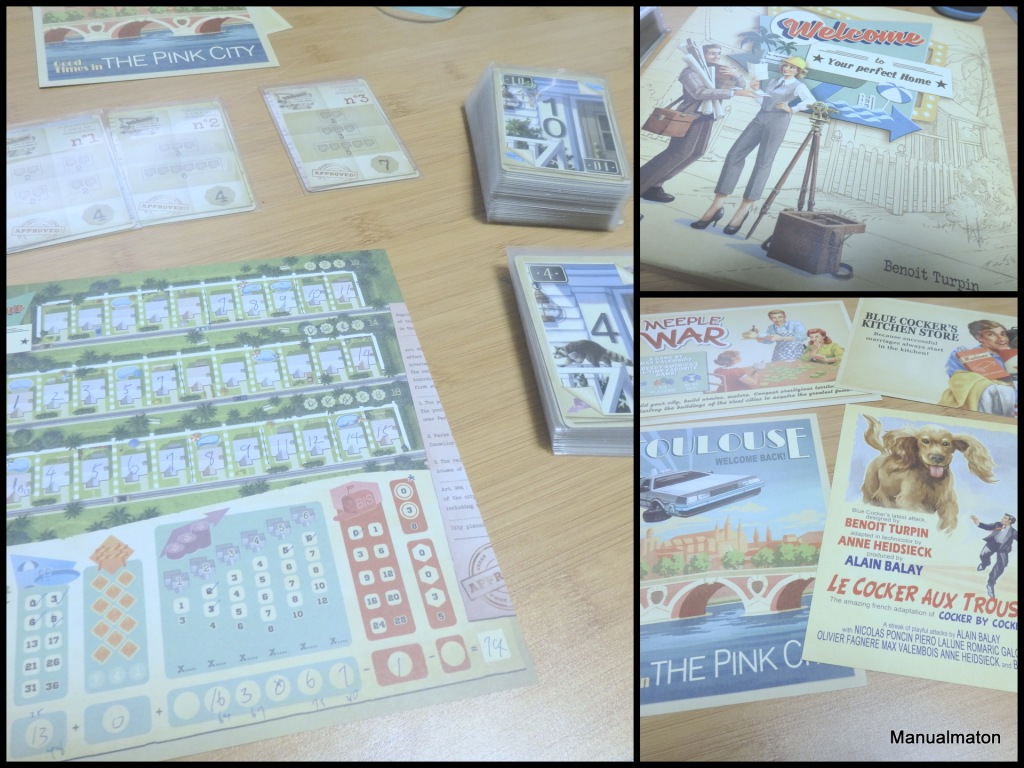

やったことは数が多いだけで単純な作業。「タイルのカテゴリーごとにマスキングテープを貼って」いきました。改良後の裏面は2本、ランドマークにより2段階改良があるものは3本のテープを貼りました。

タイルのラックにも各ジャンルのテープを貼ることで「どこに収納するか」を明確化させました。

- 一瞥して全体が俯瞰でき

- 広げやすく

- 収納しやすく

- プレイしやすい

を全て兼ね備えたのが「いい整理」だというのが、ボドゲ収納で得た結論です。