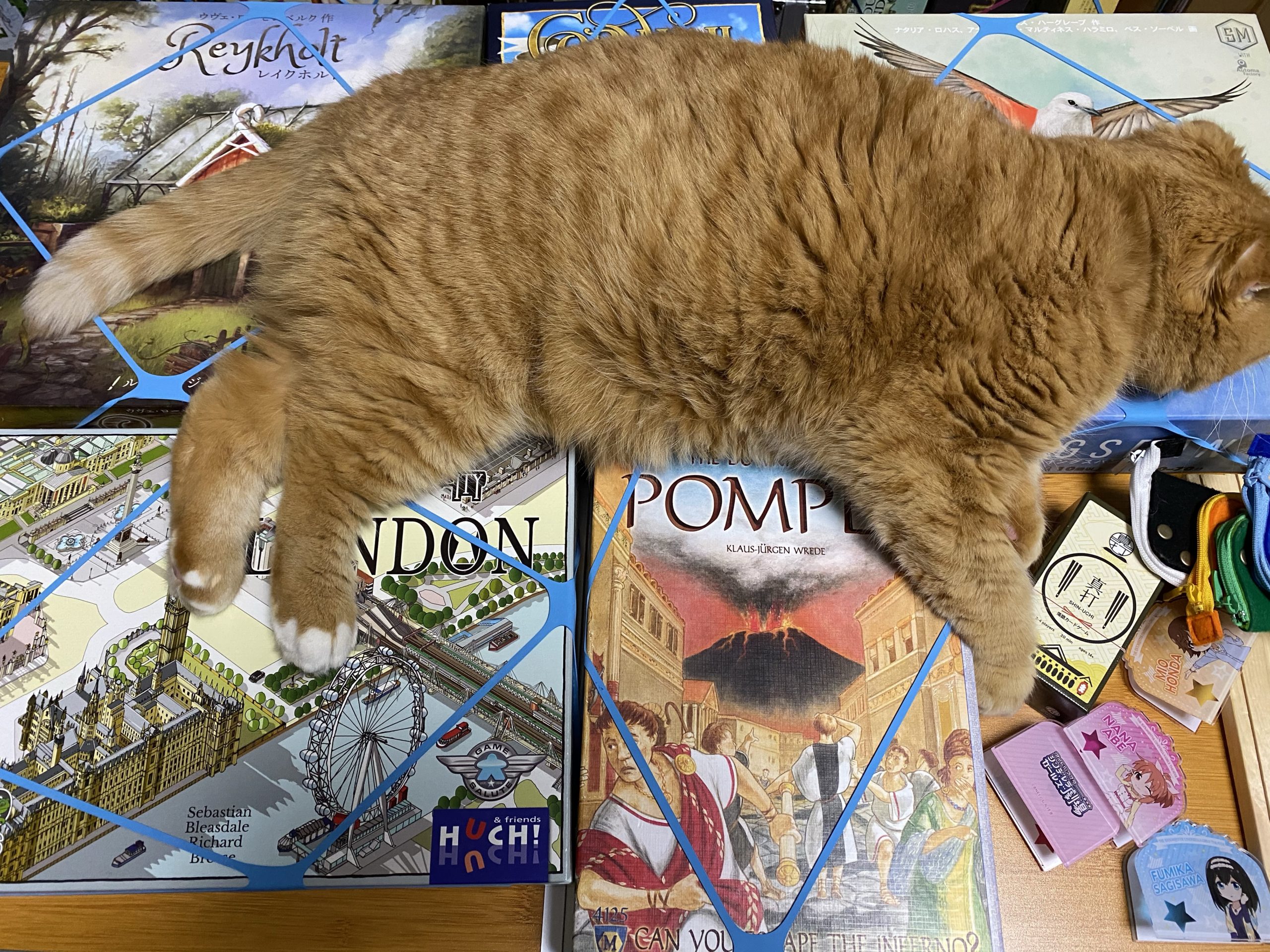

欲しい時には売られておらず、売られている時には持ち合わせが無かったボードゲーム『クランズ・オブ・カレドニア』。買って半年後にようやくプレイし、買って1年後に勘違いに気付きました。

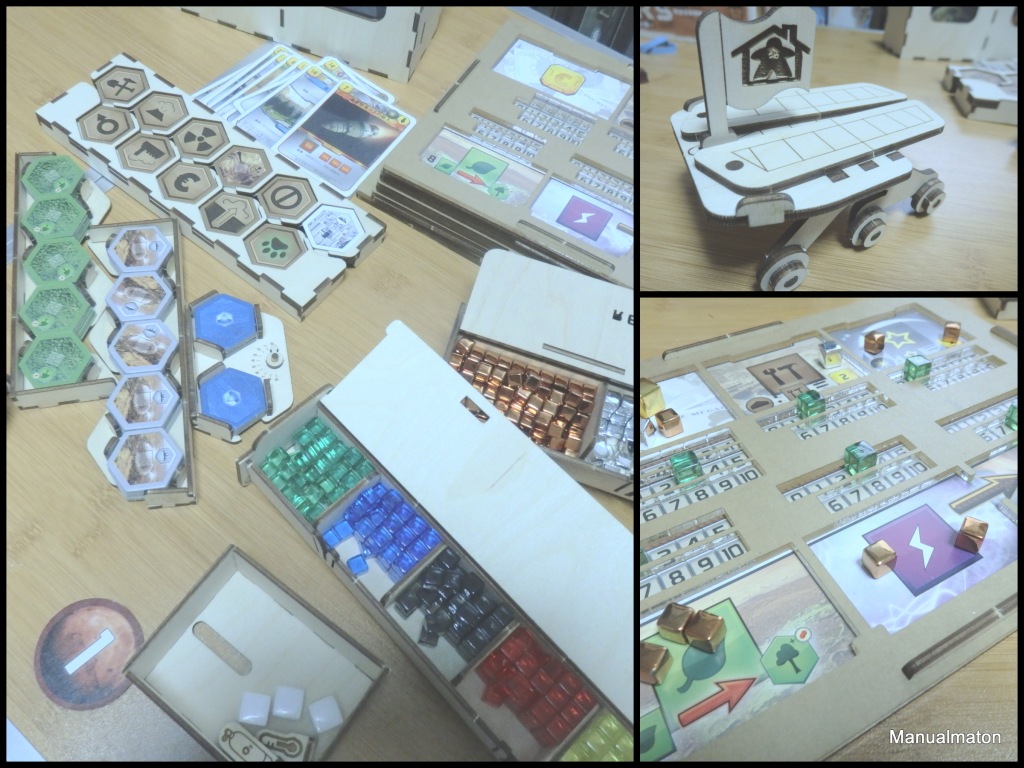

プレイヤーはスコットランドの氏族の族長として

- 鉱夫や木こりを雇い

- 商人を雇い

- 牛や羊を放牧し

- 穀物/チーズ加工場を作り

- 近隣氏族と売買し

- 輸送力を上げて勢力拡大し

- 海外との公易で希少品を手に入れ

そうして得たお金や資源で更に行動を増やす、やることいっぱいのゲーマーズゲーム。

こうしてマップに様々なコンポーネントが配置されていく様は小気味いいですし。カツカツの資源(特にお金)を管理していくのは好きな人には堪らない要素です。

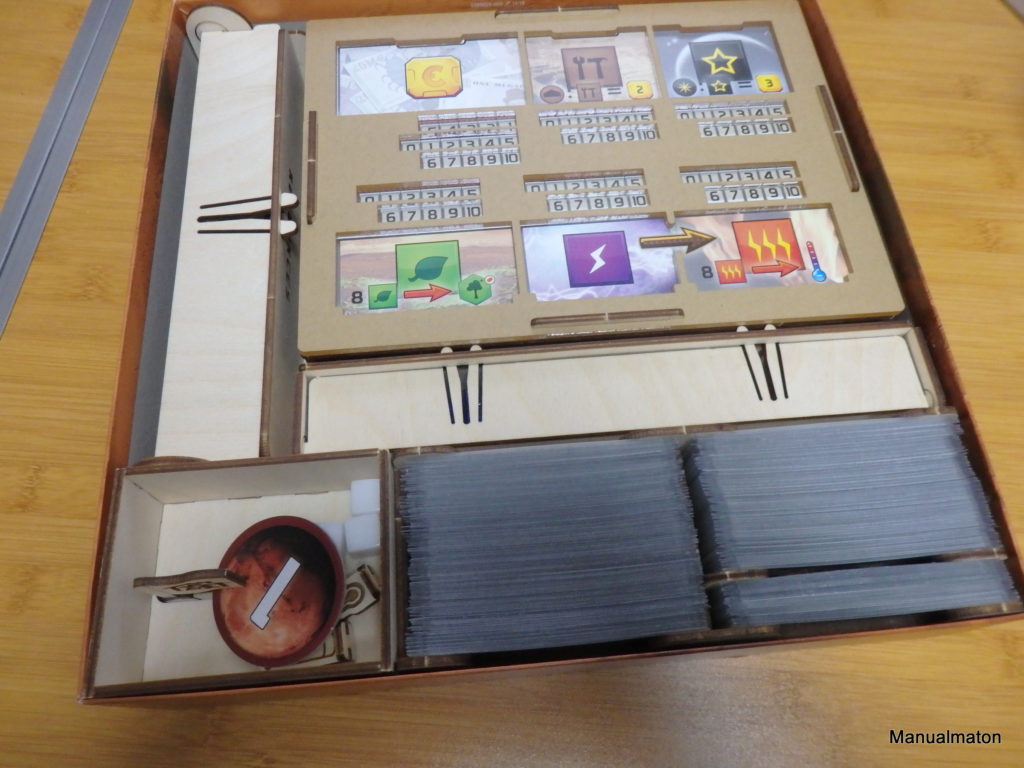

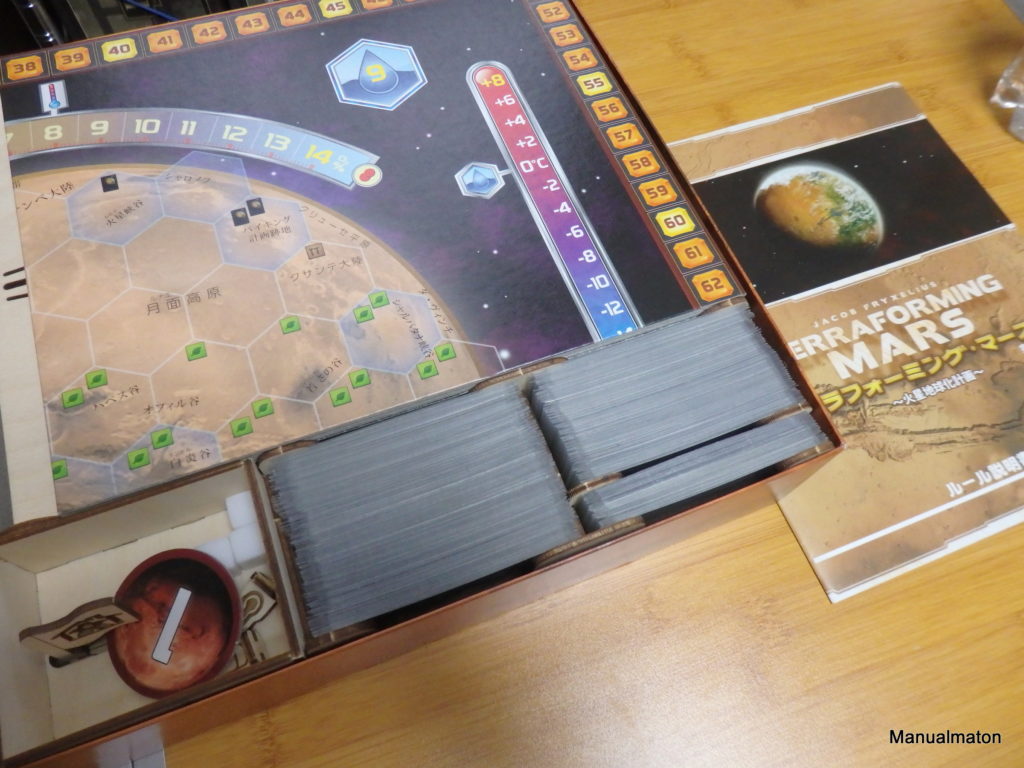

で、そんなゲームの「勘違い」とは、4枚のモジュールからなるマップ。それを「人数分しか使わない(ソロプレイは2枚)」と思っていたことでした。

なので、ソロプレイ時のルール『コスト1の土地が全て塞がれる』際に安い土地が見つからずただでさえカツカツの資金が瞬く間に底を尽き高得点が取れなかったのです。

そんな中でプレイ動画を見て「あ、4枚マップ使えるのか」と知ることができたので昨日、早速プレイし、自己最高点を大幅に更新。

よく言われる「何事も先達は」は全くの真理だと改めて思いました。