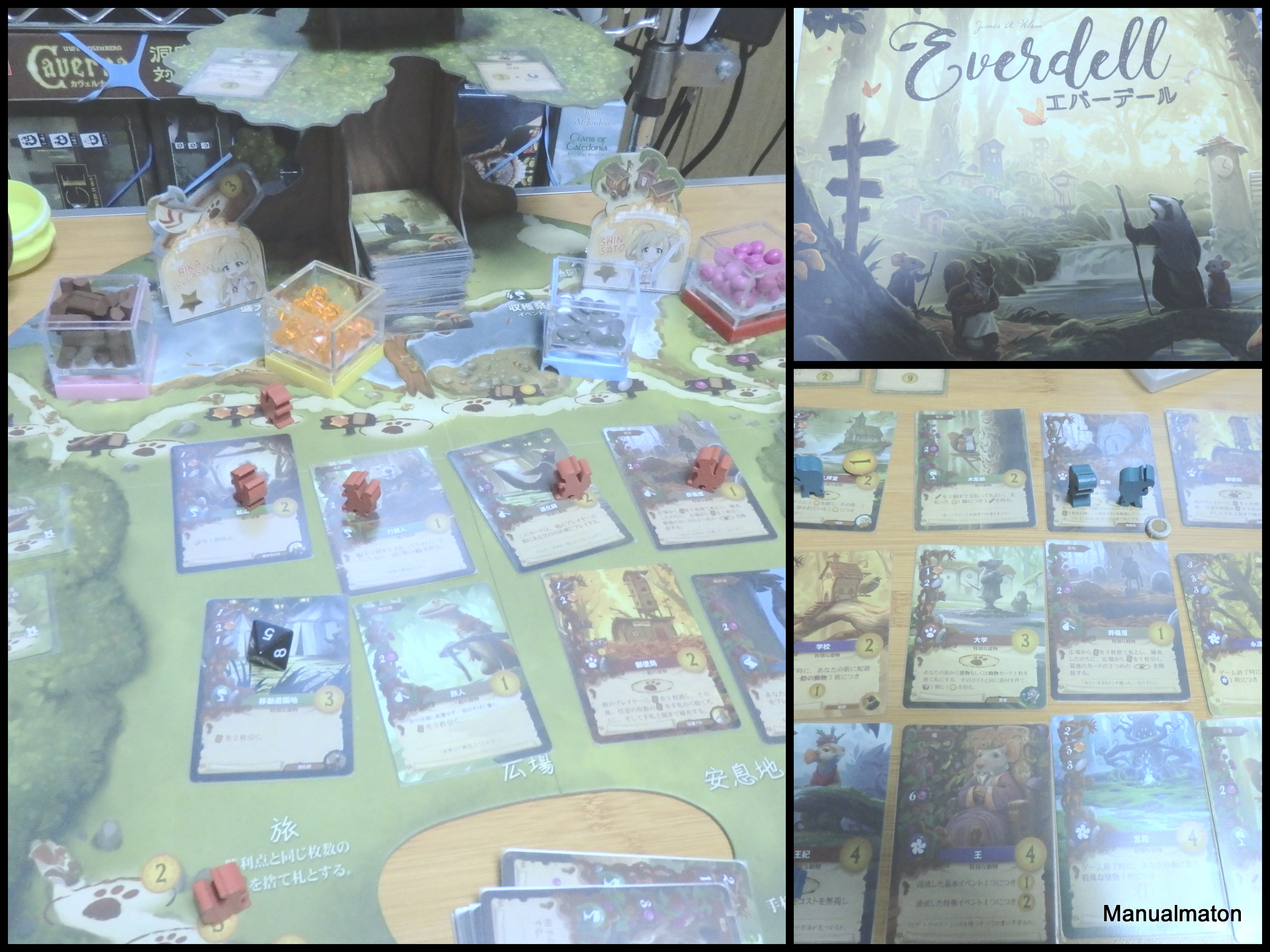

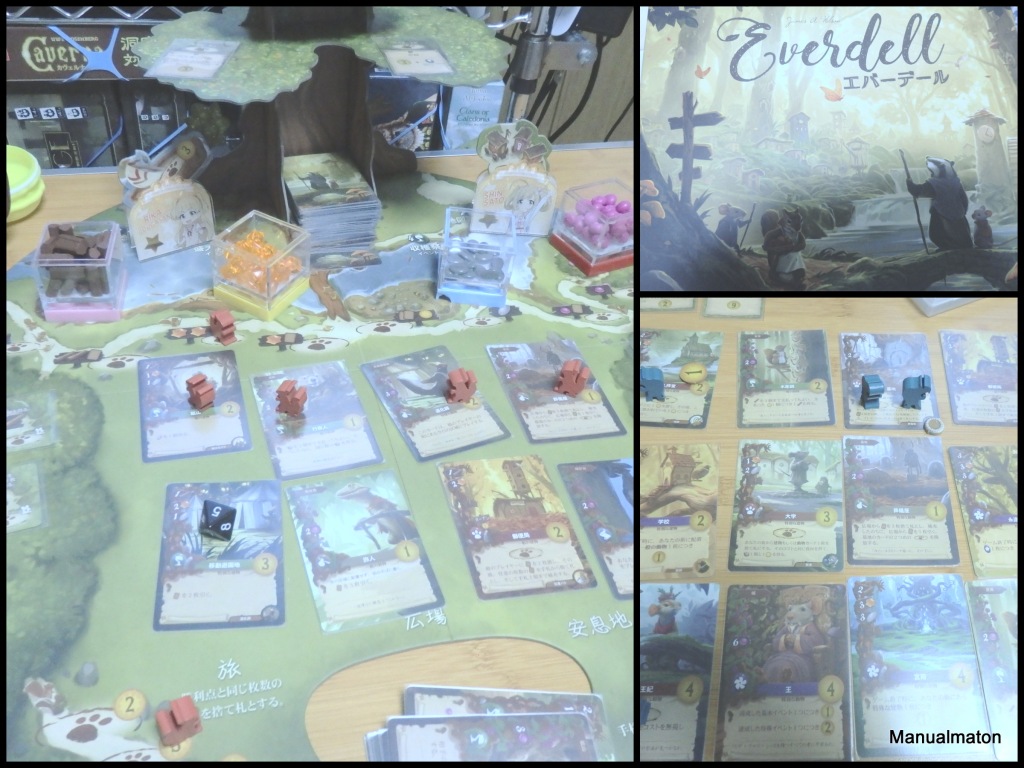

※本記事は『ボドゲーマ』に寄稿したものに一部だけ加筆修正を行いました。※

ソロゲームの目的

自由に選んだ企業1つで、14世代完了までに気温・酸素量・海洋の全てのグローバルパラメータを最後の段階まで達成させること。(クリアできない場合、ソロゲームに敗北します)

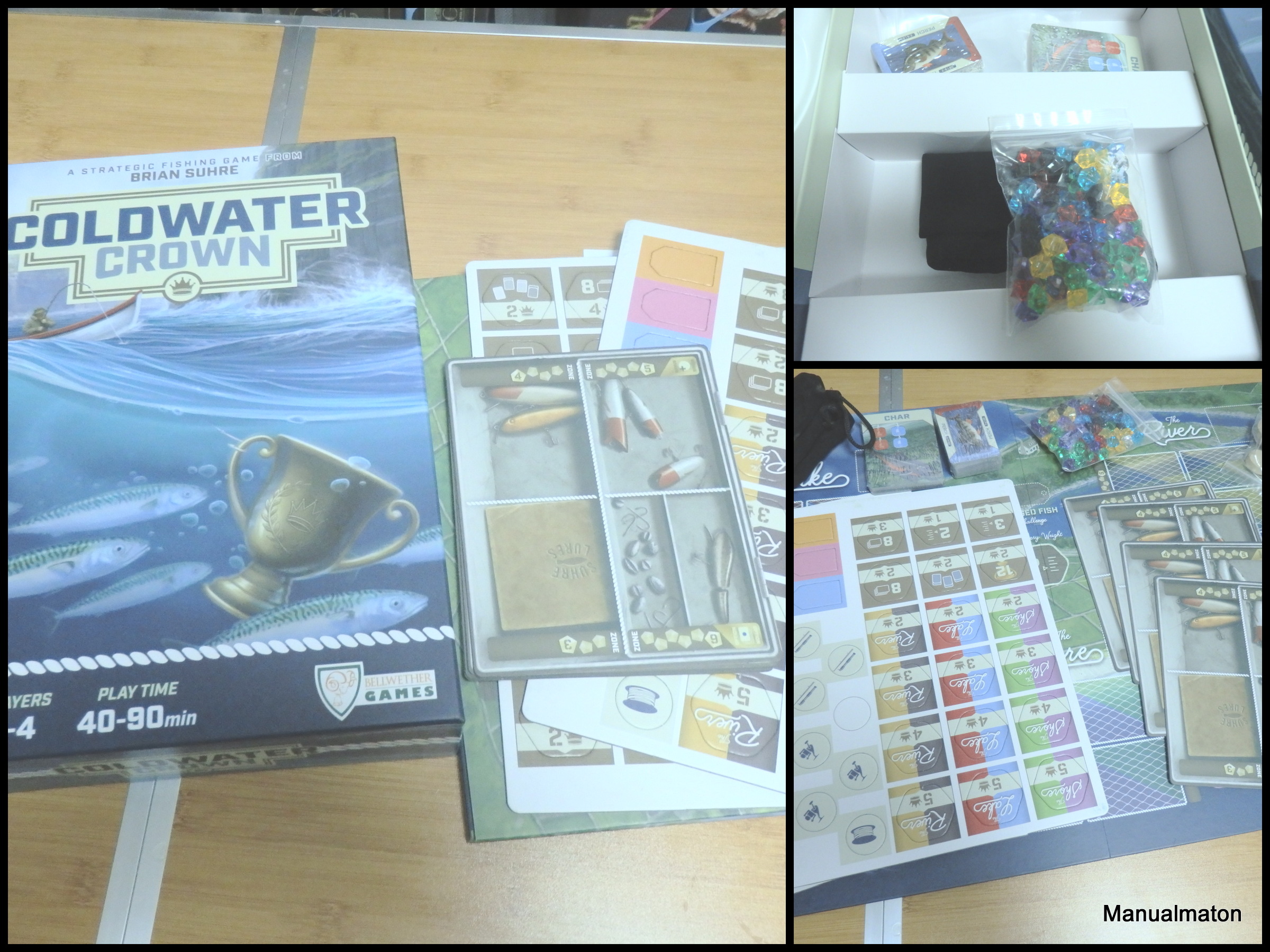

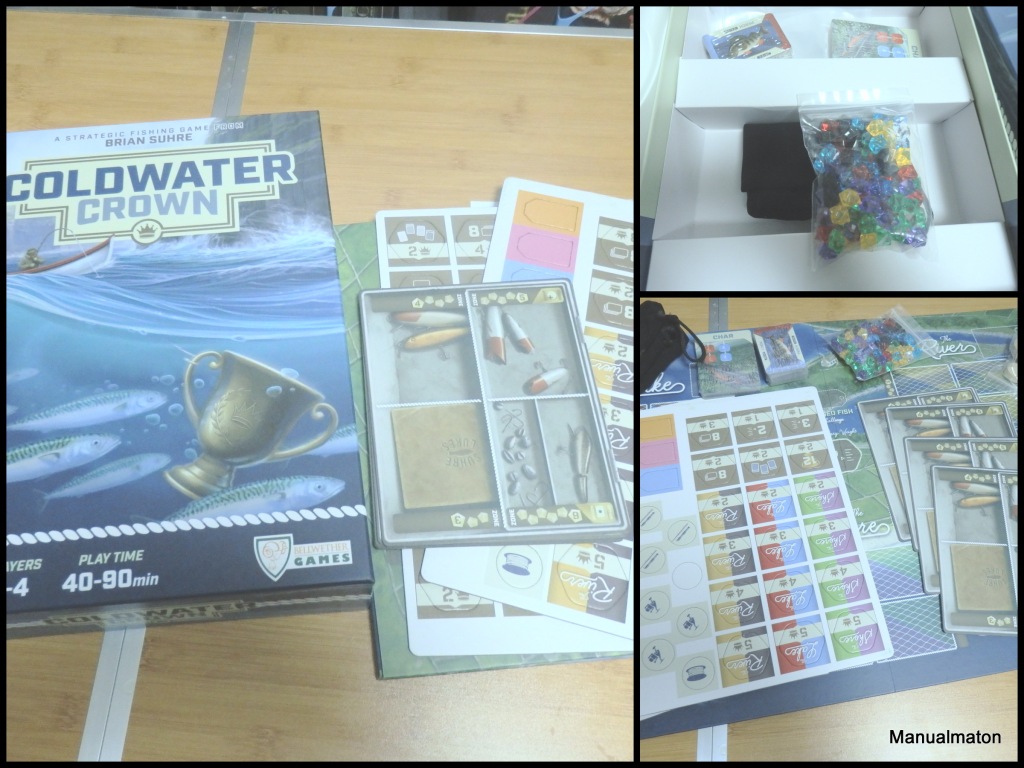

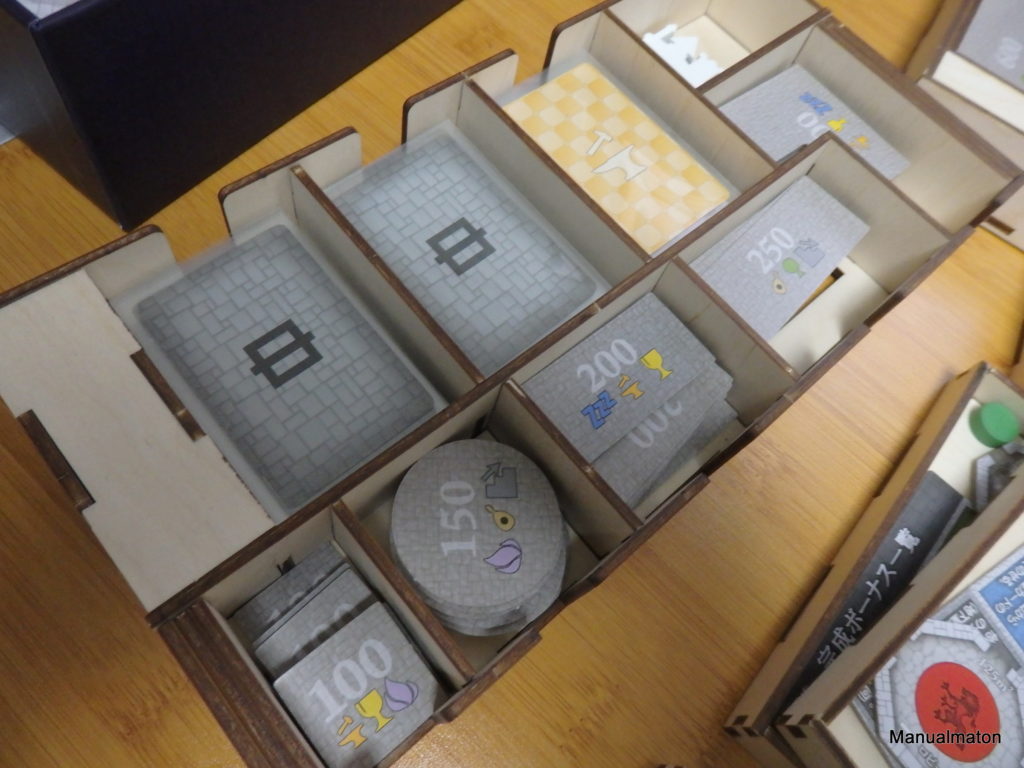

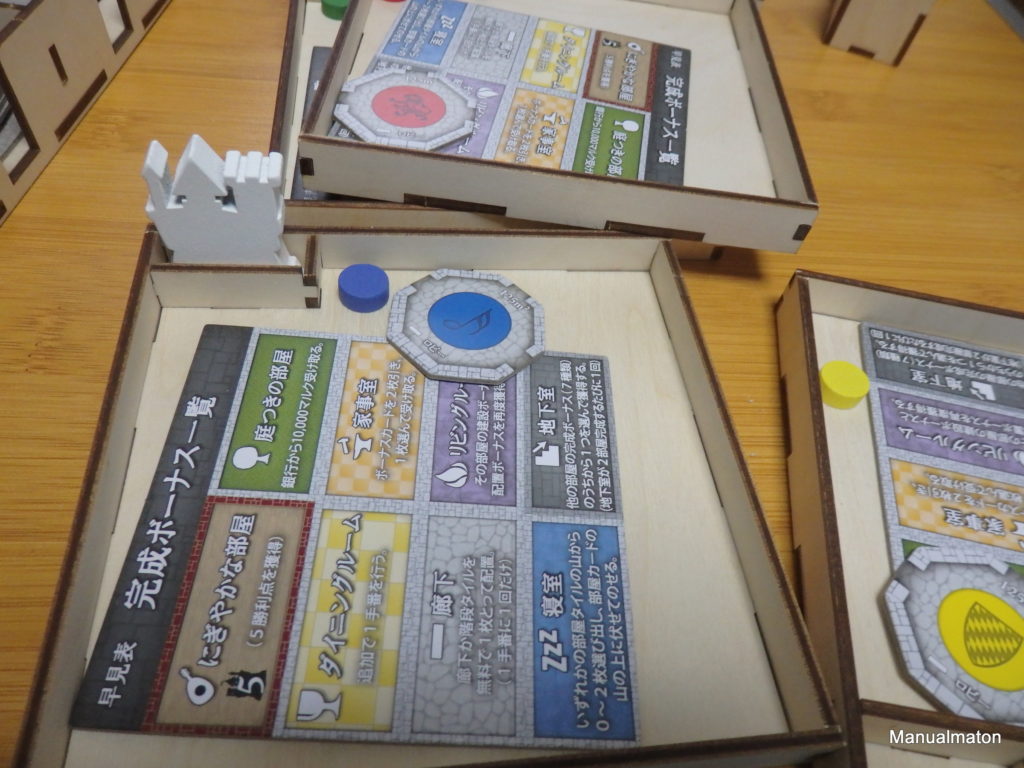

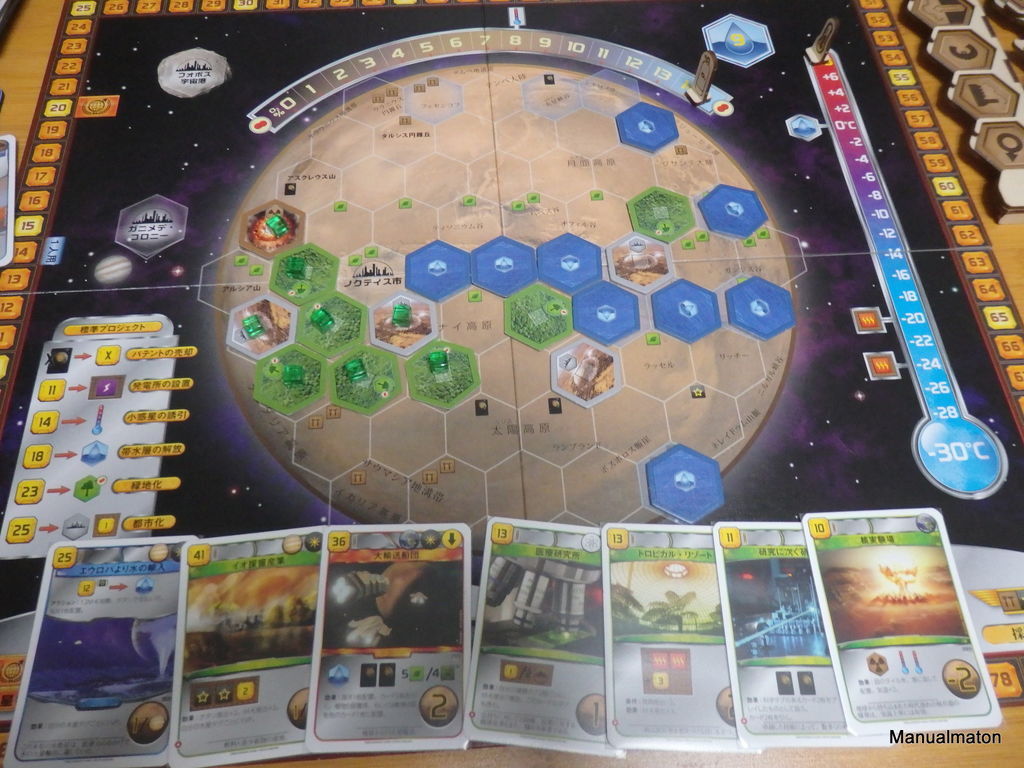

なお、写真はサードパーティー製のオーガナイザーとオーバーレイを用いているため一部コンポーネントがオリジナルと異なります。

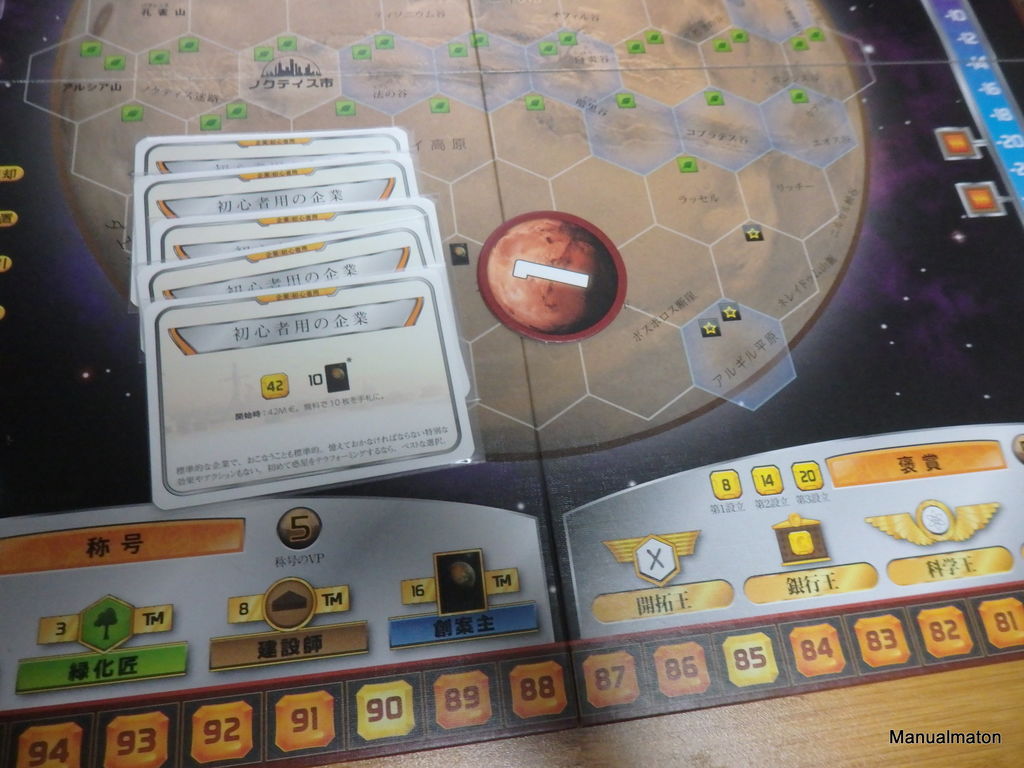

使わないもの

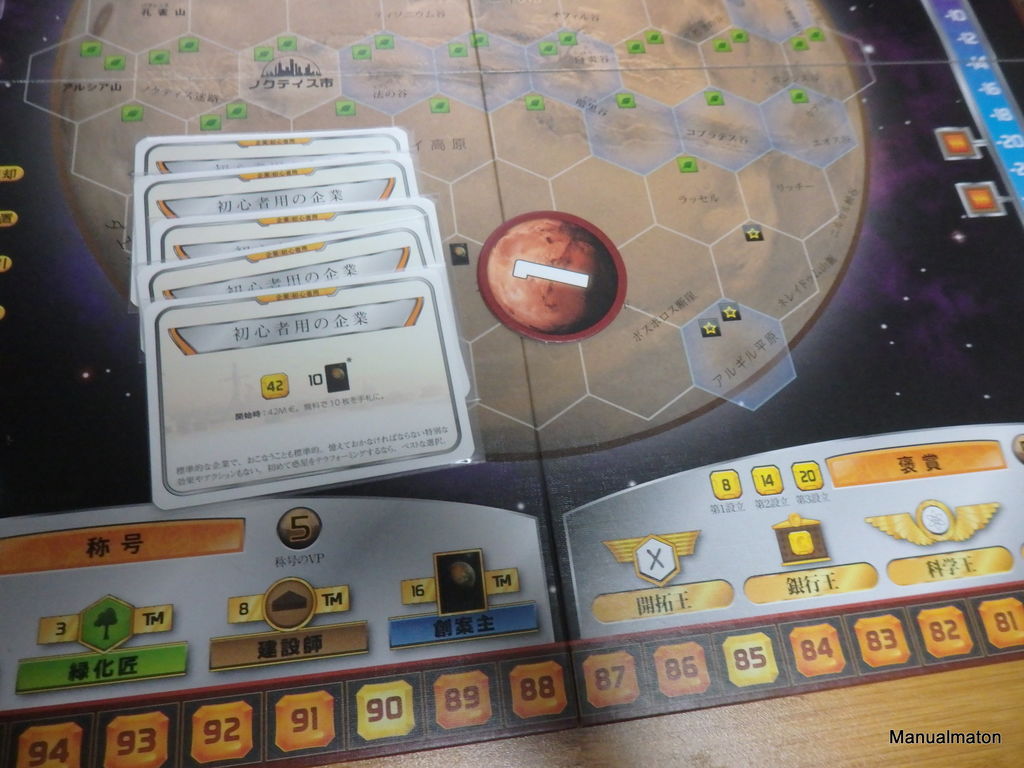

- 〔初心者用の企業〕は用いません。

- (当然のように)スタートプレイヤーマーカーは用いません。

- 称号と報賞のアクションを行うことはできません。

ボードの配置

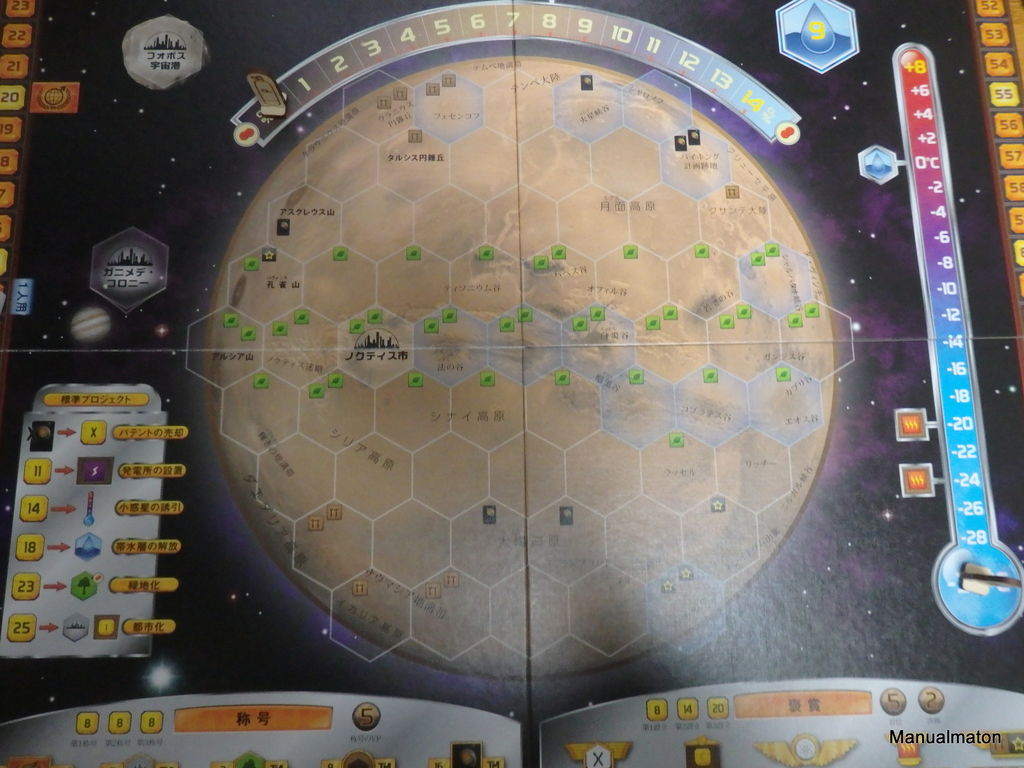

通常と同じようにボードを広げ、酸素量と気温メーターの初期値にマーカーを配置します。(写真では写っていませんが、9枚の海洋タイルも所定の位置に置いてください)

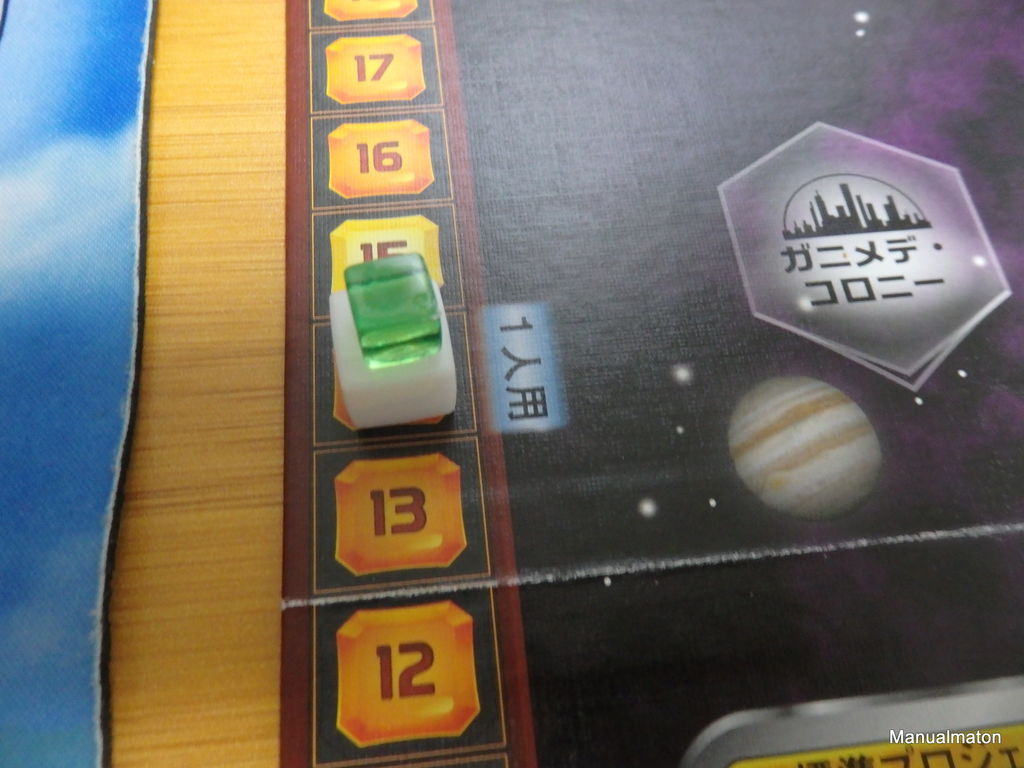

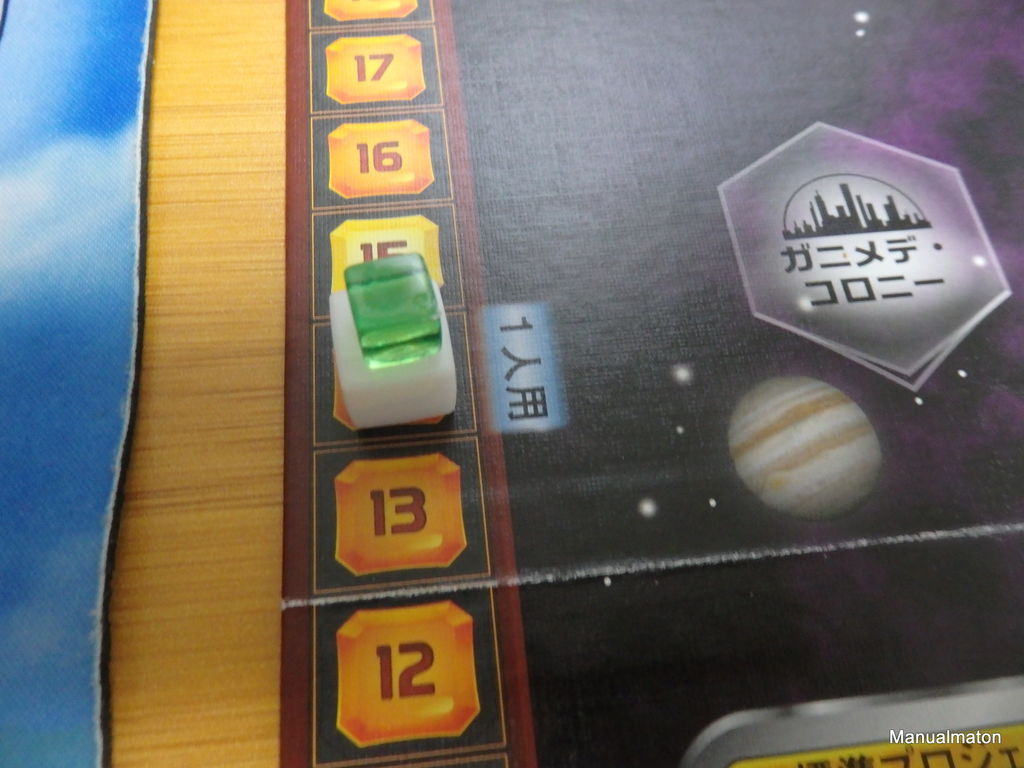

世代マーカーとTR用の個人キューブを「14」に配置させます。そのため、最初のTRは14とMCの算出もままならない厳しいものになります。

(多人数プレイと異なり、世代マーカーは14からカウントダウンしていきます)

企業の選定と初期産出量の決定

ソロゲームは「企業時代」のバリエーションが適用されます。そのため、各資源の産出量は「0」から始まります。

〔初心者用の企業〕以外の好きな企業を1つ選びます。企業カードに示されたMCや資源を受け取り、各資源の産出量を調整します。

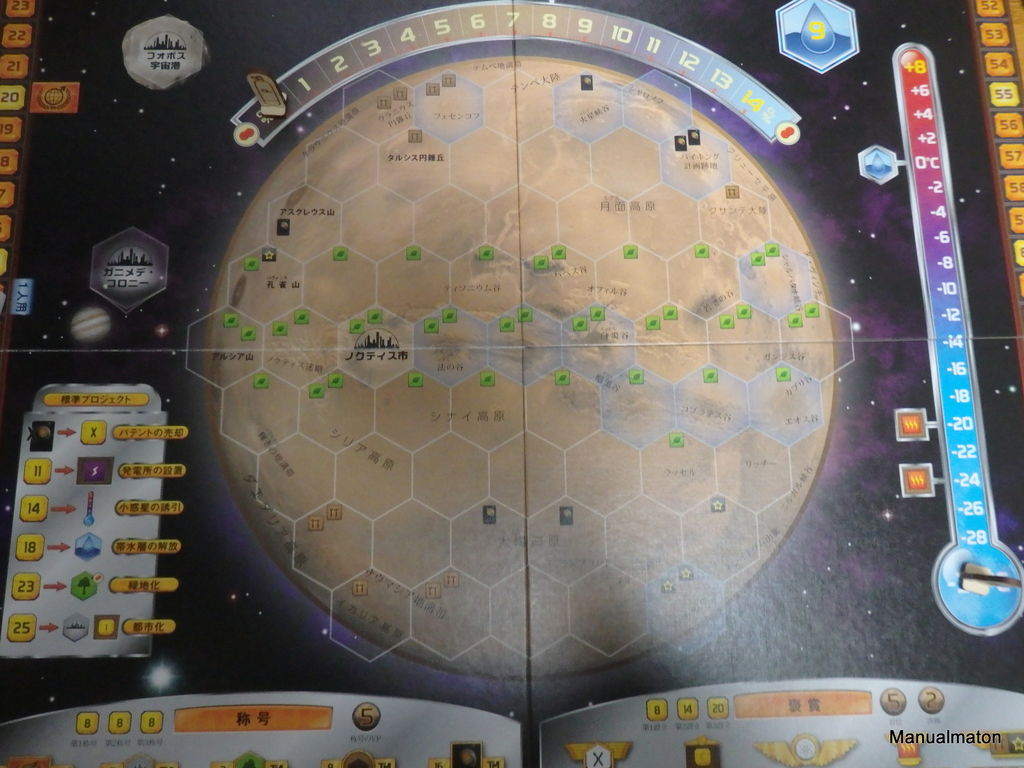

プロジェクトカードのシャッフルと都市/森林の配置

「企業時代」を含む全てのプロジェクトカードをよく切って山札を作ります。

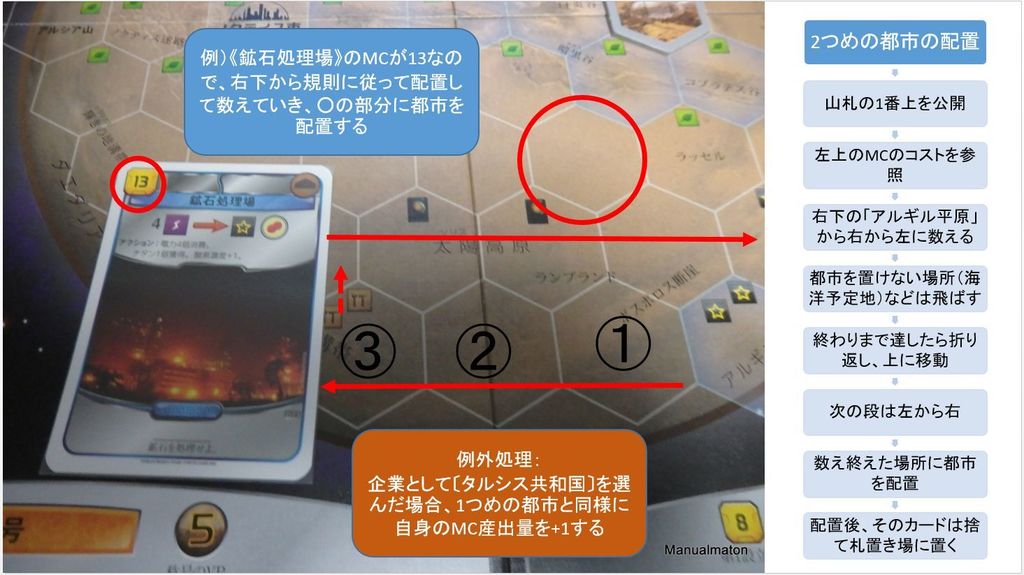

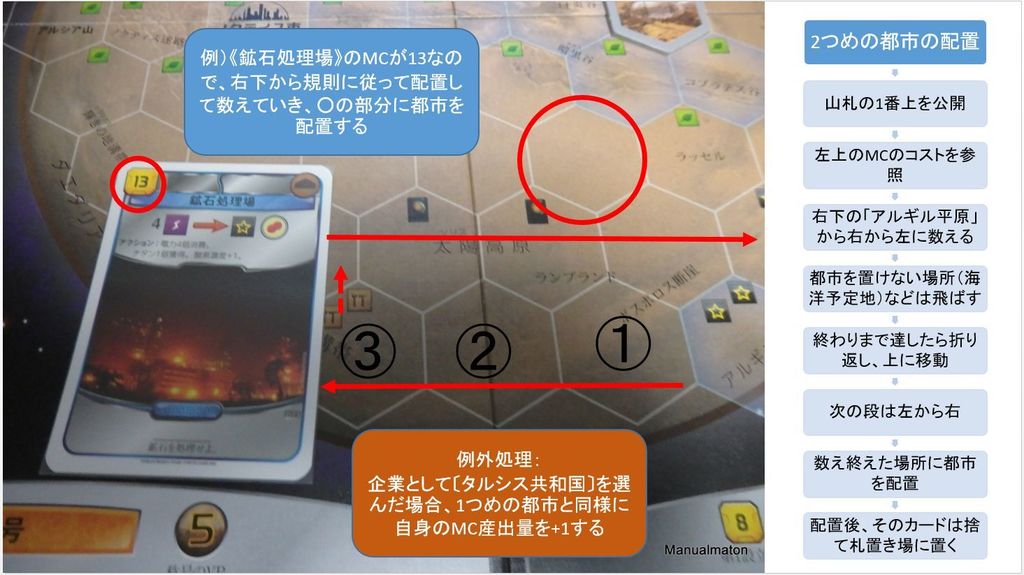

次に、中立となる都市と森林を、以下の図に従って配置します。

これらのタイルは中立となります。

- 配置ボーナスを中立者は受け取りません。

- 最初から森林2つが配置されていますが、酸素量は増えません。

- 中立でありますが、「都市が配置された」ことに変わりはないので〔タルシス共和国〕を選んでいた場合に限り、MC産出量が+1ずつの都合+2された状態でゲームが開始します。

- これら都市は、都市を参照するプロジェクト(《温室》や《火星鉄道》など)を用いる場合、都市2つ分としてカウントできます。

ゲーム開始/進行

あとは通常と同じように10枚のカードを引きます。1枚につき3MCを支払って手札に加えます。

そうして、ゲーム開始です。企業〔インヴェントリクス〕や〔タルシス共和国〕のように、最初のアクションとして指示されている場合、それに従います。

また、ソロゲームは「1ターンに2つまでの制限」はありません。ターンを終えることなく、パスするまで世代を続けてください。

ソロゲームではありますが、中立プレイヤーはいるものとして扱い、それらの資源は無尽にあります。そのため、《略奪》や《盗電》で「存在しないプレイヤーから資源や電力を奪う」状況は発生します。

世代が完了し、次の世代に移行する場合、世代マーカーをカウントダウンさせます。

ゲーム終了と点数計算

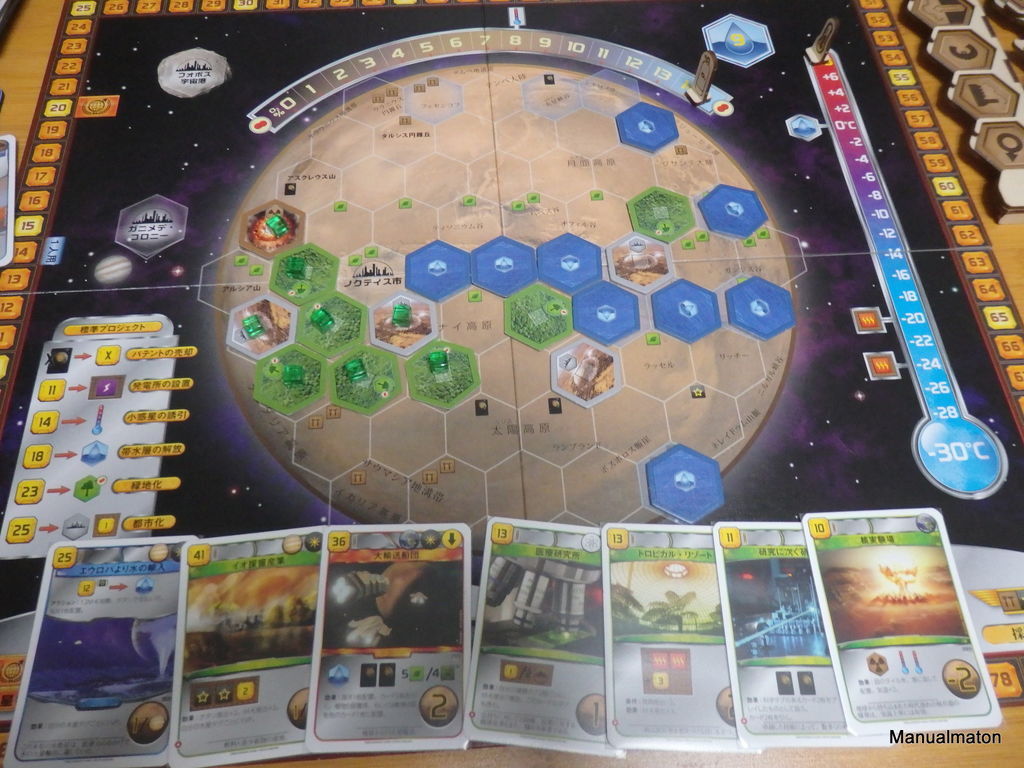

14世代が完了したら、グローバルパラメータのチェックを行います。9枚の海洋タイルを置き、気温8℃、酸素量14%に達成されたかをチェックしてください。

- 達成されなかった → ゲームに敗北します。(算出フェイズと植物タイル変換が行われたとしても酸素量は増えません)

- 達成された → 通常ルールと同じように算出フェイズと植物タイルの変換が行われ、得点を計算します。

上記例では14世代完了までにテラフォーミングが完了したため、得点計算を無事に行うことができました。

攻略の指針

各企業のまとめについては以下に述べています。

また、第5世代までにTRを19以上に伸ばしておかないと、クリアは厳しいという印象ですし、それでもなお引き次第ではクリアならずとなる厳しいソロ。

なので、ある程度先が見えたらスパッと諦めて再攻略に挑むという手もありです。