はじめに

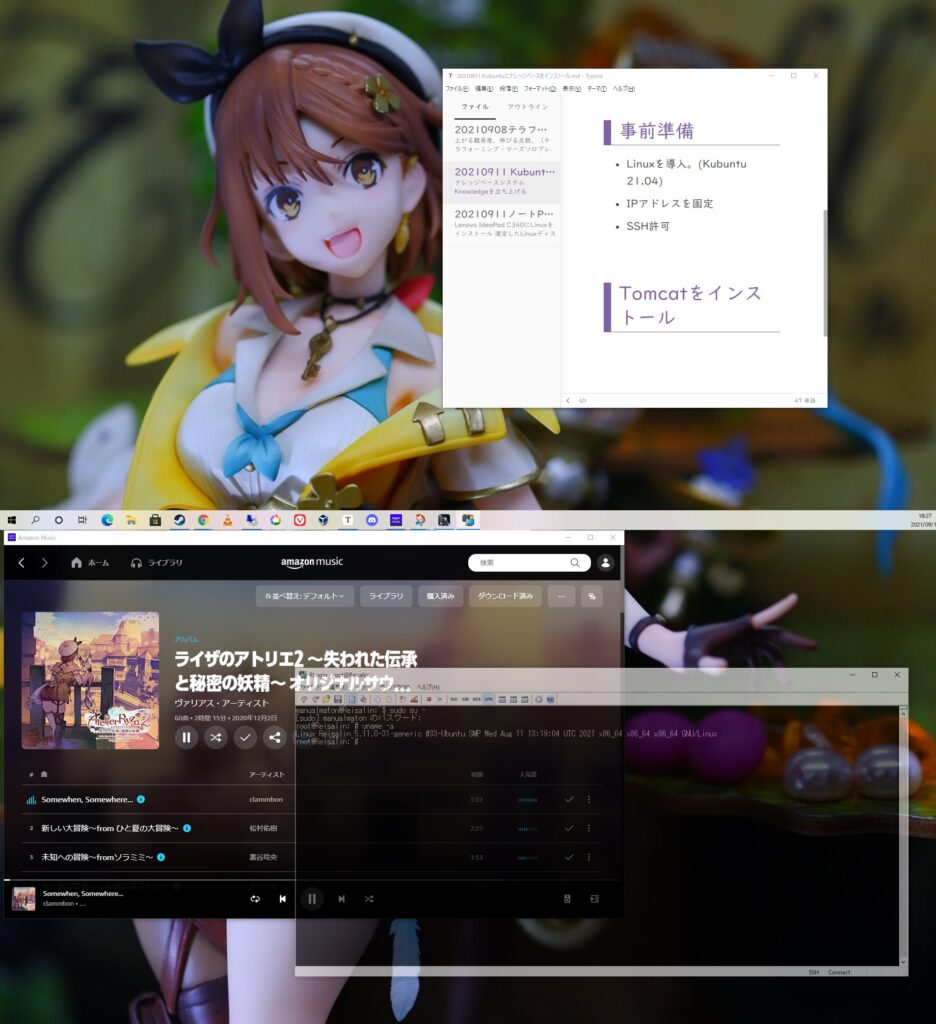

先日から始まった「Linux機にナレッジサーバを構築して運用する」プロジェクト。

OS基盤の前に、

何かあっても切り戻しができる VMと異なりリソース消費が少ない ことから、Dockerを入れてみます。

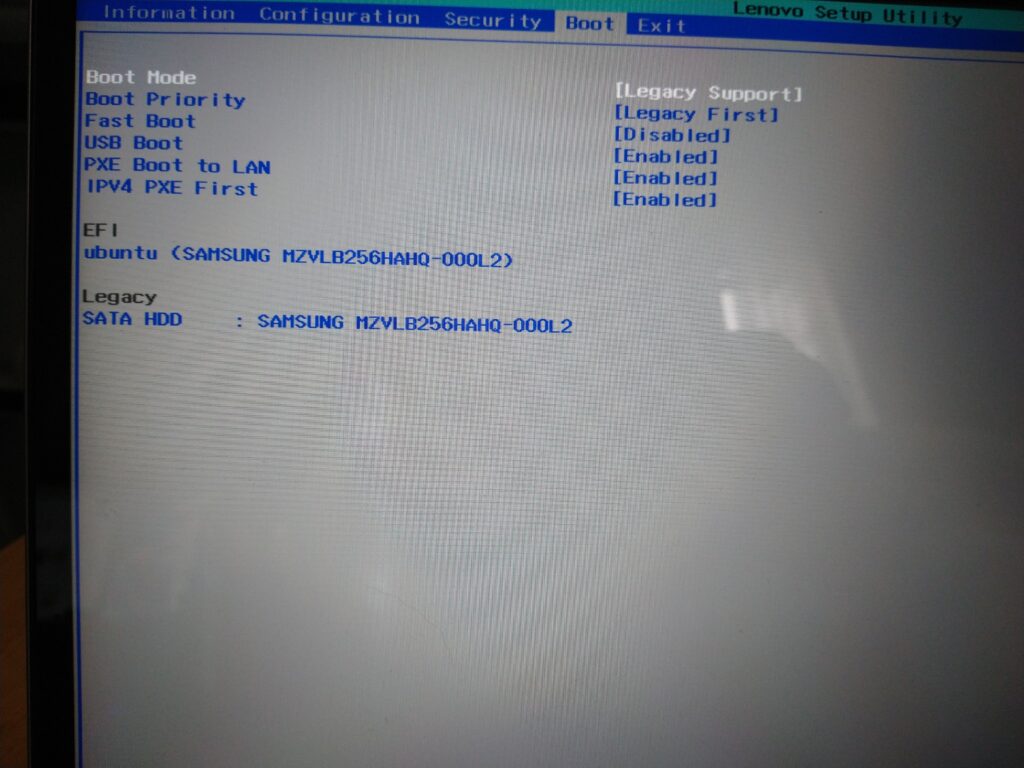

前提条件

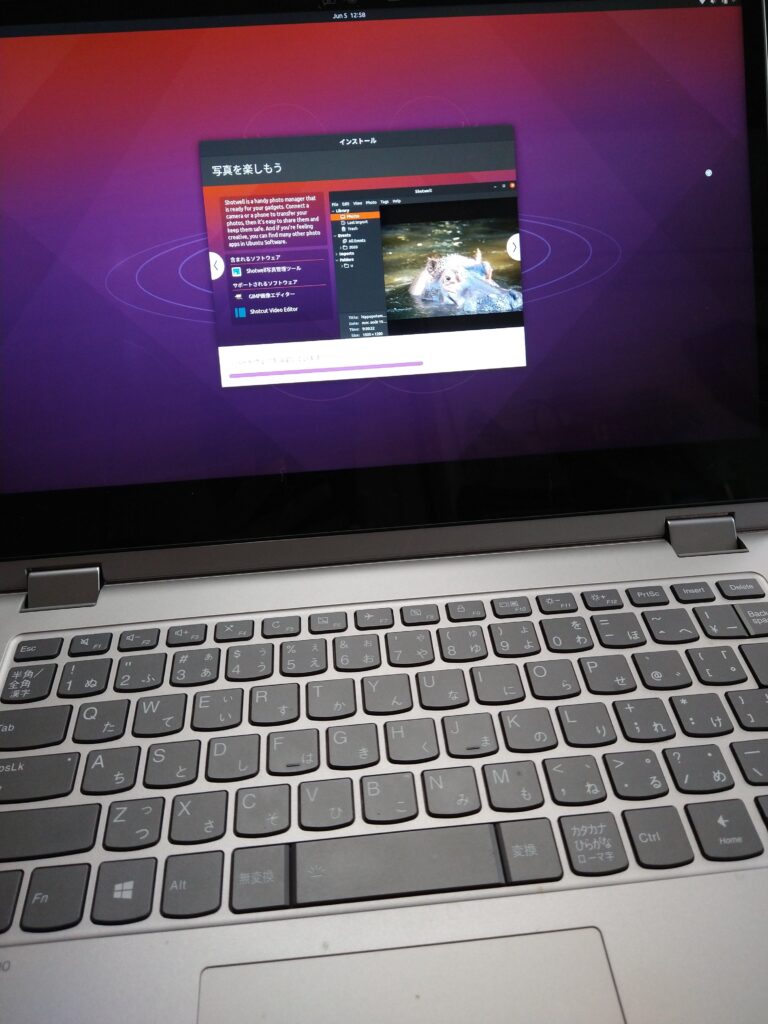

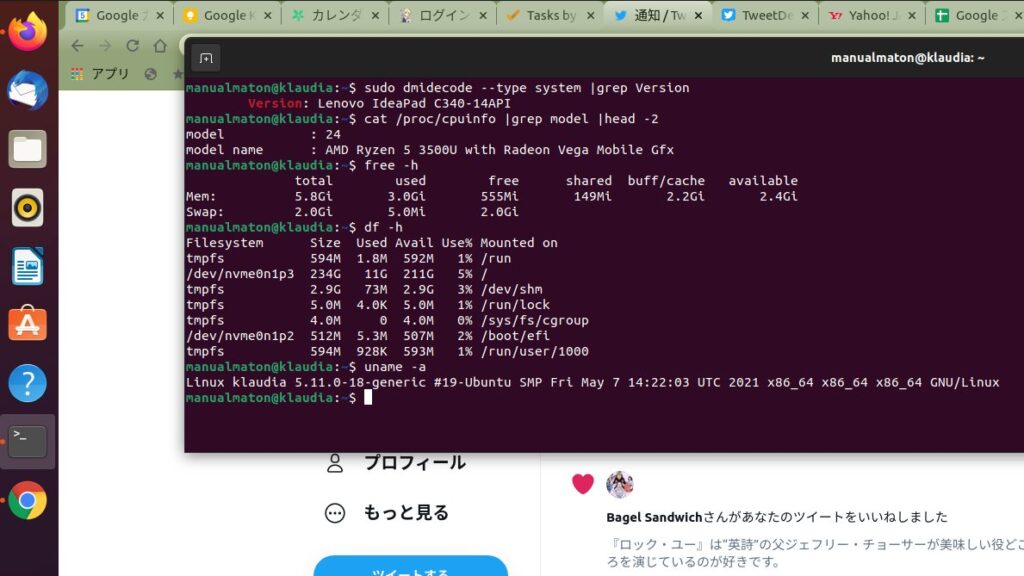

ベースPCは前述したとおり。

Kubuntu 21.04を導入 NWをIPv4のローカルで固定 家庭内のNWからSSH接続できるよう設定 Dockerインストール

以下、全てrootで実施します。

(参考:https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-docker-on-ubuntu-20-04-ja )

# aptitude install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

# curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

# add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"

# aptitude update

# aptitude install docker-ce

# systemctl status docker

以下、通常ユーザで実行します。

$ usermod -aG docker [ユーザ名]

$ sudo systemctl enable docker

docker 動作確認

まずはコンテナが動いているかを確認します。

(参考:https://qiita.com/Esfahan/items/52141a2ad741933d7d4c )

$ docker ps -a

→ 何も動いておらず。

$ docker run -i -t centos /bin/bash

$ docker ps -a

$ docker rm [コンテナID]

$ docker ps -a

何も動いていないことを再確認。

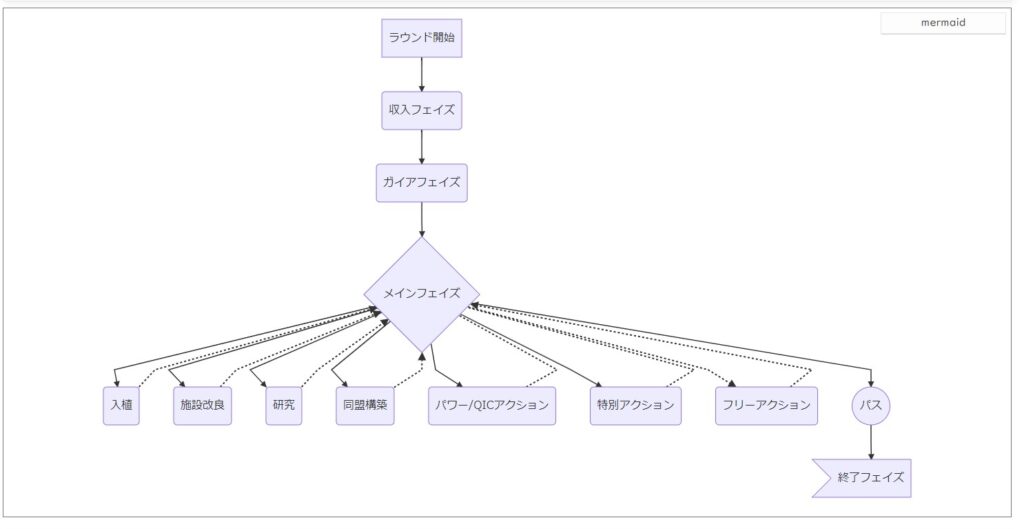

DockerコンテナからKnowledgeを作成

ここまで来たらあっけなく終わりました。

$ sudo docker pull koda/docker-knowledge

あとは、ブラウザ上から

http://[サーバのIPアドレス]

にアクセスし

正常にアクセス完了。Tomcatやnginxの設定すら不要でした。

残る課題

コンテナの自動起動設定。→ 現状、リスタートしても自動的にサービスが立ち上がらないので、ベースマシン再起動のたびにdocker start knowledgeを入力する必要があります。これを自動起動する設定を行います。 データ(コンテナ)の自動バックアップ まとめ

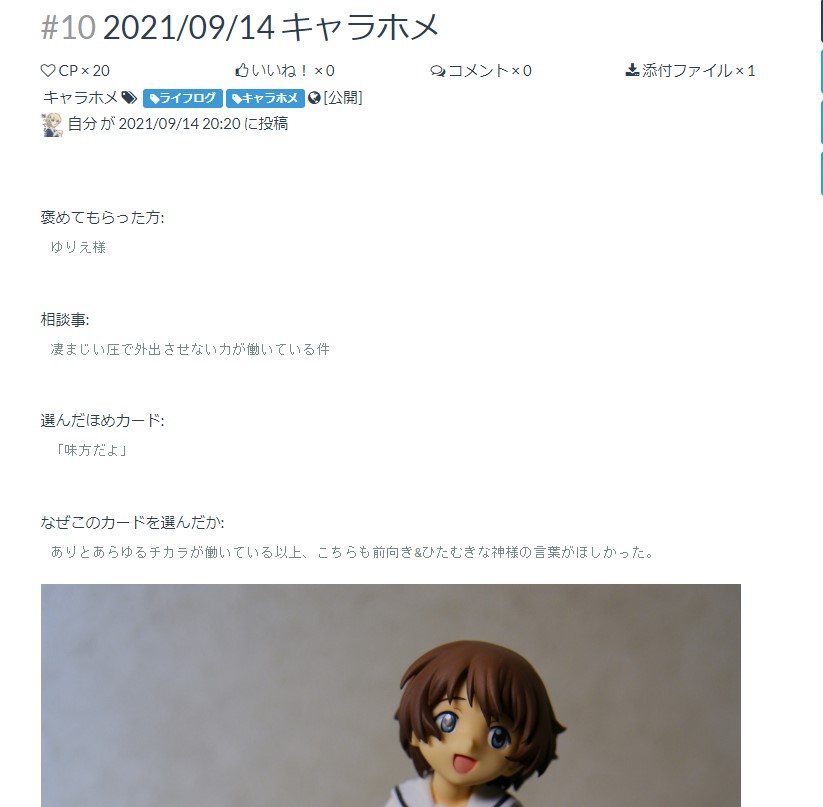

なんとなく作ったシステムが実は有用だったと気づいたものの、それを再現するためのメモがなかったことに唖然としました。

「前に取得した知識がどこかで役立つよう」

メモを残しておくことは本当に大事だと思ったわけで。

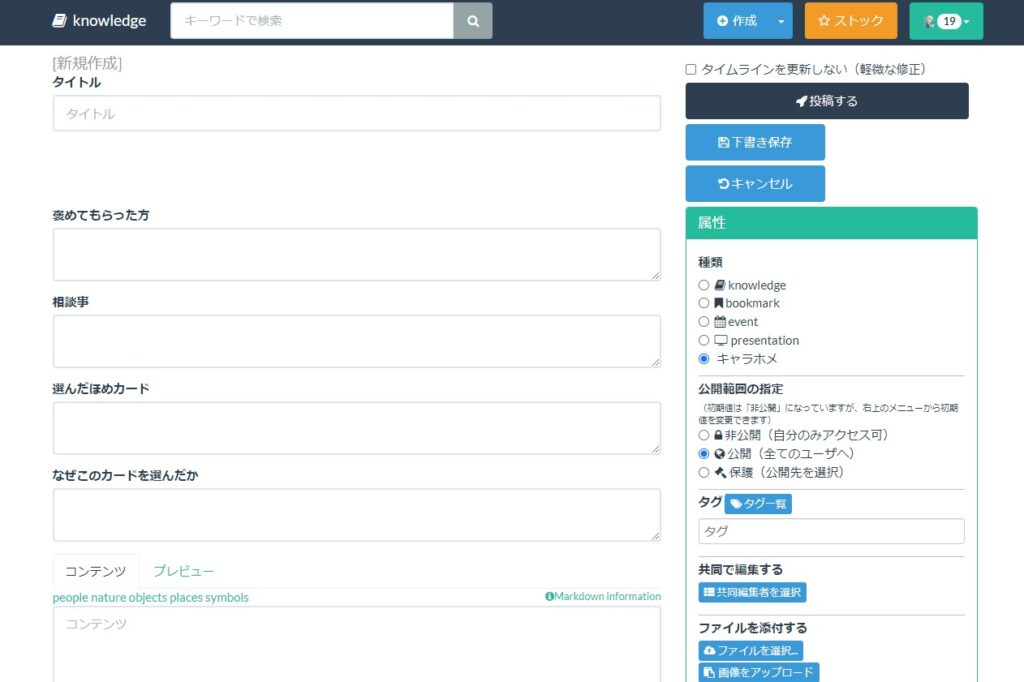

なにはともあれ、今後は

適当なMarkdownエディタを使って生地を作成 それをKnowledgeに放り込む スタイルが確立しそうな予感です。