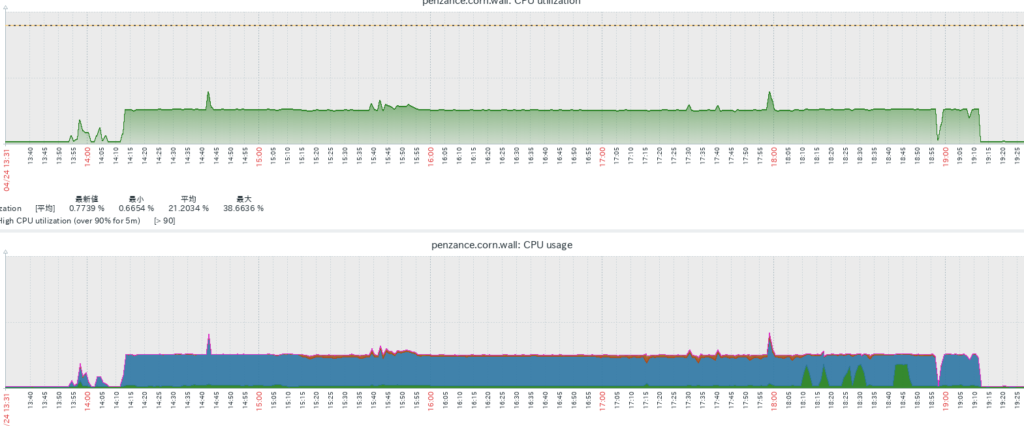

ClamAVでの動作確認が終わりましたので、定期スキャンをかけるようにします。

最初、リアルタイムスキャンを考えてはいたのですが

スキャン中のCPU使用率が相当高いと分かったので、cronで設定しました。

設定

参考:

https://www.yokoweb.net/2017/04/15/ubuntu-server-clamav/

バックアップ用のスクリプトを作成します。

redmine 用

vi /backup/execution/directory/clam-redmine.sh#!/bin/sh

SHELL=/bin/sh

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

echo =========================================

date

hostname

clamscan /var/lib/redmine/ \

--infected \

--recursive \

--log=/var/log/redmine/clamav/clamscan.log \

# redmineのログプラグインで見られるようにここにしています

--remove \

if [ $? = 0 ]; then

echo "ウイルス未検出."

else

echo "ウイルス検出!!"

fi

dateフルバックアップ

vi /backup/execution/directory/clam-full.sh#!/bin/sh

SHELL=/bin/sh

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

echo =========================================

date

hostname

clamscan / \

--infected \

--recursive \

--log=/var/log/redmine/clamav/clamscan_full.log \

--remove \

--exclude-dir=^/boot \

--exclude-dir=^/sys \

--exclude-dir=^/proc \

--exclude-dir=^/dev \

--exclude-dir=^/home/manualmaton/nas \

#NASは独自のウィルス対策があるため、重複を防ぎます

--exclude-dir=^/var/log/redmine/clamav/

if [ $? = 0 ]; then

echo "ウイルス未検出."

else

echo "ウイルス検出!!"

fi

date

スクリプトに実行権限を付与します。

chmod +x clam-*.shcronを設定します。

crontab -e以下、追加内容

# Virus Scan daily (redmine)

00 03 * * * /backup/execution/directory/clam-full.sh

# Virus Scan weekly (full)

00 04 * * 5 /backup/execution/directory/clam-redmine.sh動作確認

スクリプトを実行して動作を確認。

----------- SCAN SUMMARY -----------

Known viruses: 8613098

Engine version: 0.103.5

Scanned directories: 2384

Scanned files: 11764

Infected files: 0

Data scanned: 858.21 MB

Data read: 649.00 MB (ratio 1.32:1)

Time: 222.074 sec (3 m 42 s)

Start Date: 2022:04:24 19:08:02

End Date: 2022:04:24 19:11:44

ウイルス未検出.

これで、多少はセキュリティ対策ができてきました。