元々好きな落語をテーマにしたボードゲームがあると知り、早速入手して遊んでみました。

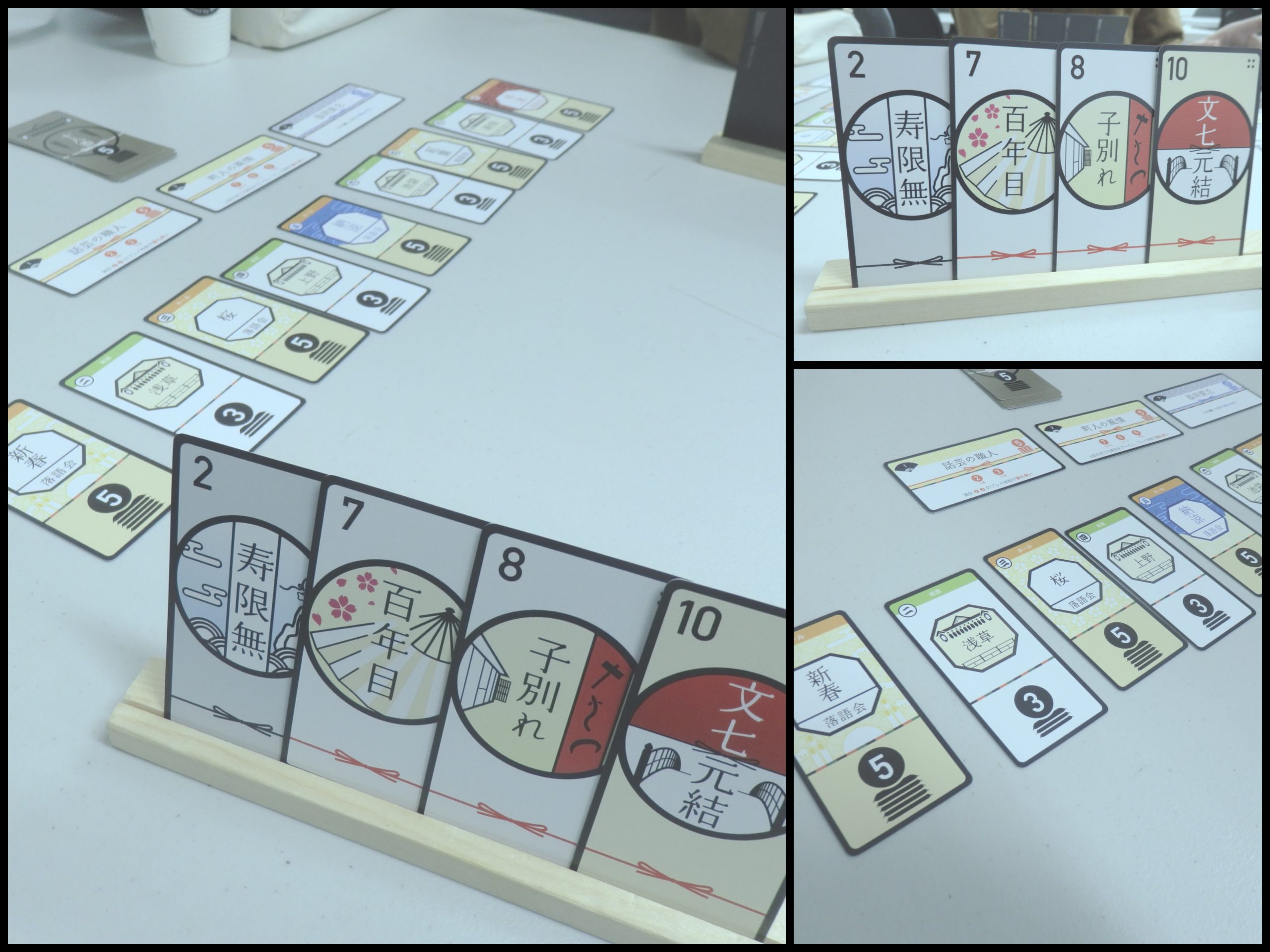

まず目につくのは抽象的ながらも演目のイメージに沿ったカード。このカードを場に出すことでゲームは進行していきます。

- 親から順番に演目のカードを出す。

- 一番演目の高い人がそのラウンド(落語会)のトリを務め、次の親となる。

- トリは演目の上に落語会カードを置いて得点の目印とする。

- 一番低い人から場にある演目のカードを選ぶ。

- 演目カードを並べ、次のラウンドに進む。

と、各ラウンドごとにやることも単純。

数字の高い大ネタを出せばトリの可能性は高くなります。しかしながら大ネタを出した人ほど次に仕入れるカードの選択肢が狭まります。

また、『寿限無』『初天神』などの前座噺をかけないとマイナスになる条件カードや同じ噺を3回高座にかけると『十八番』として最終得点が追加されたり、噺を特定の時期にかけると加点されるシステムが実に“らしく“グッときます。

そして、9ラウンドを終えて最も多くの点数を稼いだ人の勝利。

- 落語というなじみやすいテーマ

- 実際の演目や演芸場のある地名

- 短期(各ラウンド)、中期(次に仕入れるネタの選択)、長期(称号や十八番を見据えた動き)の目標がハッキリしている

- 勝負のしどころを見極め、ここ一番で大ネタを仕掛けられたときの爽快感

など、テーマも戦略性も素晴らしい小箱ボードゲームでした。

3件のピンバック