この記事の補足事項です。

クエスト「クレリアの想い人」は、特性「自由な魂」が付与された薬品を納品します。

当初、

- 超純水のマテリアル環「気体」にスカイバブルを入れる→薬の材料

- 隠者の軟膏を調合する

手段を執っていました。ですが、スキルツリーの最初の方に出てくる「ヘイズブレス」が遥かにやりやすいので、こちらの手順を紹介です。

調合可能なタイミング

無垢の鍵解禁後の方がやりやすいです。

必須素材

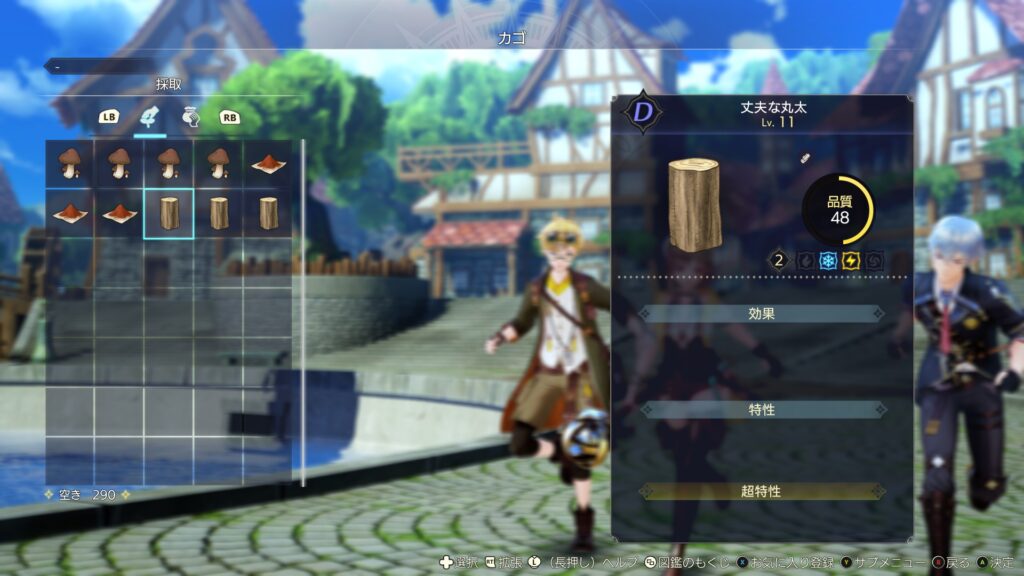

霞石

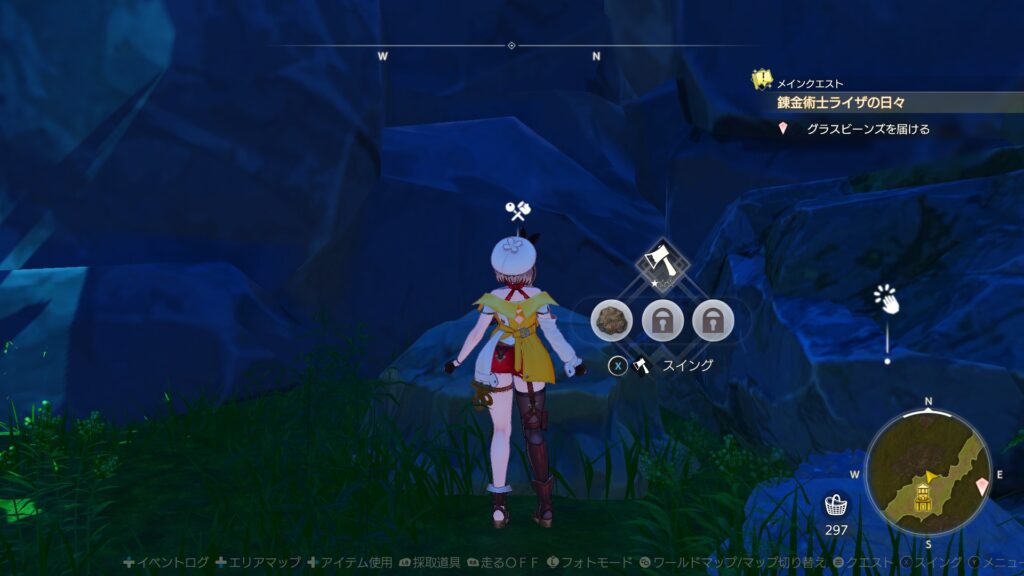

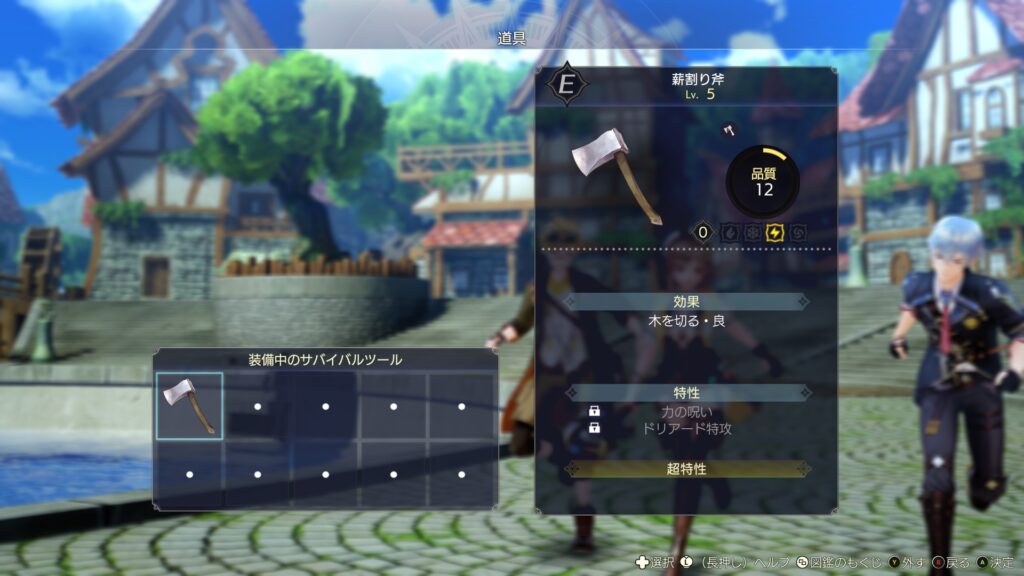

ランドマーク星見の高台近くにある小岩を斧で採取します。

狼煙草

ランドマーク紅の箱庭にある花から通常採取できます。

スカイバブル

特性付与に使います。ランドマーク尖晶の森から網で採取します。

オプション:水環石

ランドマーク星見の高台近くにある小岩をハンマーで砕きます。(要DLC)

これはリンクコールで使います。

調合

調合メニューから「ヘイズブレス」を選択します。

霞石を入れ、

狼煙草を入れます。

気体スロットにスカイバブルを入れます。

降下2をリンクコールします。「水環石」を代わりに発現。

クレリア地方~ネメド地方を最初に探索する際、全体回復を持つコアアイテムは地味に少ないので重宝します。

残りの効果発現は影響拡大を持つ素材で一気に行いました。

特性に「自由な魂」を忘れずに選択して調合完了。

これで、

- 比較的省CC

- 回復効果を持ち

- 後のクエストにも役立つ

アイテムが完成です。