概要

Nextcloudの管理画面から出てくるPHPの最大アップロードファイルサイズを変更します。

環境

2024/03/26現在

- Ubuntu 20.04

- Apache 2.4.58

- Nextcloud 28.0.3

- PHP 8.1.27

手順

現在のファイルサイズを確認

- upload_max_filesize

cat /etc/php/8.1/apache2/php.ini |grep max_filesize

upload_max_filesize = 2M- post_max_size

cat /etc/php/8.1/apache2/php.ini |grep max_size

post_max_size = 8Mそれぞれ、筆者の環境です。

バックアップ取得

- バックアップ

sudo cp -pi /etc/php/8.1/apache2/php.ini /path/to/backup/directory/php.ini.$(date +%Y%m%d)任意のバックアップディレクトリを指定します。

- バックアップ取得確認

diff -u /etc/php/8.1/apache2/php.ini /path/to/backup/directory/php.ini.$(date +%Y%m%d)エラーが出なければ(差分がなければ)バックアップはできています。

ファイル書き換え

- ファイル書き換え

sudo sed -i 's/upload_max_filesize = 2M/upload_max_filesize = 100M/; s/post_max_size = 8M/post_max_size = 120M/' /etc/php/8.1/apache2/php.ini※upload_max_filesize = 2Mとpost_max_size = 8Mは、自分の設定を入れてください。

- ファイル書き換えの差分表示

diff -u /path/to/backup/directory/php.ini.$(date +%Y%m%d) /etc/php/8.1/apache2/php.ini先ほどバックアップしたファイルを指定します。

; https://php.net/post-max-size

-post_max_size = 8M

+post_max_size = 120M

; Automatically add files before PHP document.

; https://php.net/auto-prepend-file

@@ -847,7 +847,7 @@

; Maximum allowed size for uploaded files.

; https://php.net/upload-max-filesize

-upload_max_filesize = 2M

+upload_max_filesize = 100M設定反映

- apacheのステータス確認

systemctl status apache2.serviceactive(running)を確認します

- apache再起動

sudo systemctl restart apache2.service- apacheのステータス確認

systemctl status apache2.serviceactive(running)を確認します

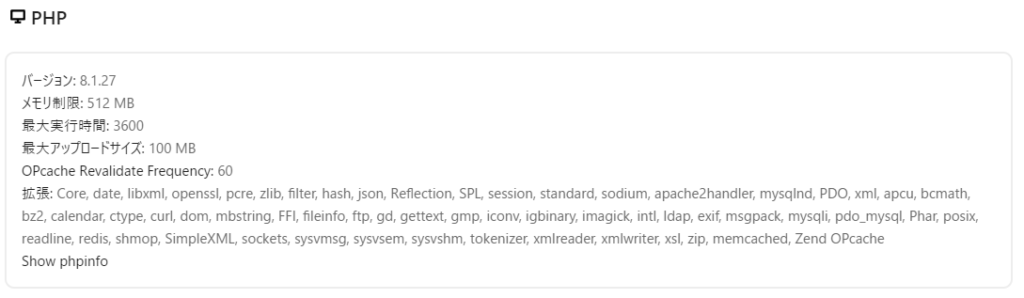

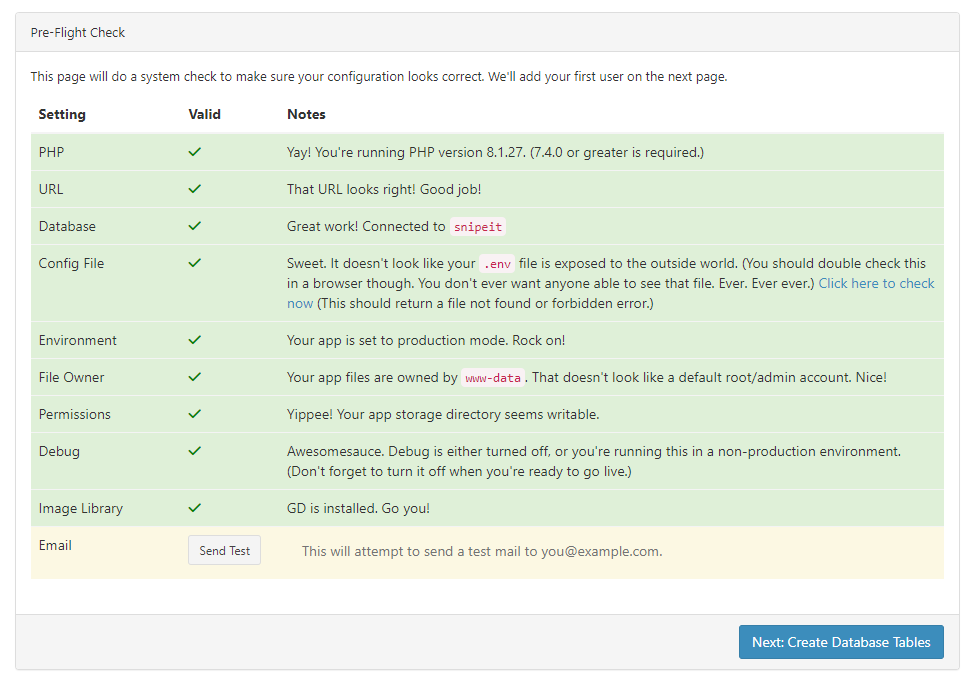

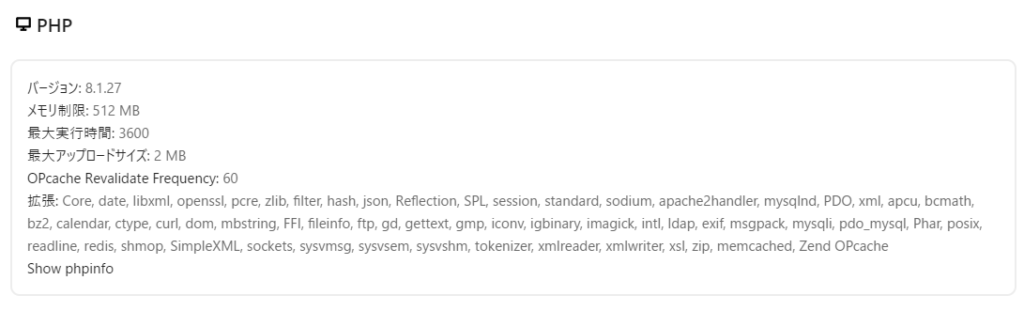

設定反映確認

先ほど修正を行ったNextcloudに管理者権限でアクセスします。

管理>システムに進みます。

最大アップロードファイルサイズが修正した値になっていれば設定完了です。