オリジナルは未プレイ。再販と同時にタイルバージョンが出ていたのでプレイしました。正直、ここまで面白いとは思いませんでした。

冒険の本質である「行くか、行かざるか。それが問題だ(To Go, or Not to Go, that is the question)」に迫る

- 進むか留まるかのジレンマ

- リスク計算と駆け引き

- 強烈なインタラクション

を極めてシンプルなコンポーネントに落とし込んだ2人専用の傑作です。

ゲームの概要とルール

プレイヤーは探検家となり、様々な遺跡を探検していきます。

ゲームのルールはシンプル。

- 場に伏せられたタイルをめくって探検する(自分の場に配置)か、しないか(取り置く)を決める。

- 既に公開されたタイルで探検を進める。

- 取り置いたタイルで探検を進める。

の3つのみ。ここからルールに従ってタイルを配置。タイルがすべて公開されたらゲーム終了。

タイルの得点が高い方が勝者となります。

このゲームの素晴らしいところ

言語依存のないシンプルなコンポーネントとルール

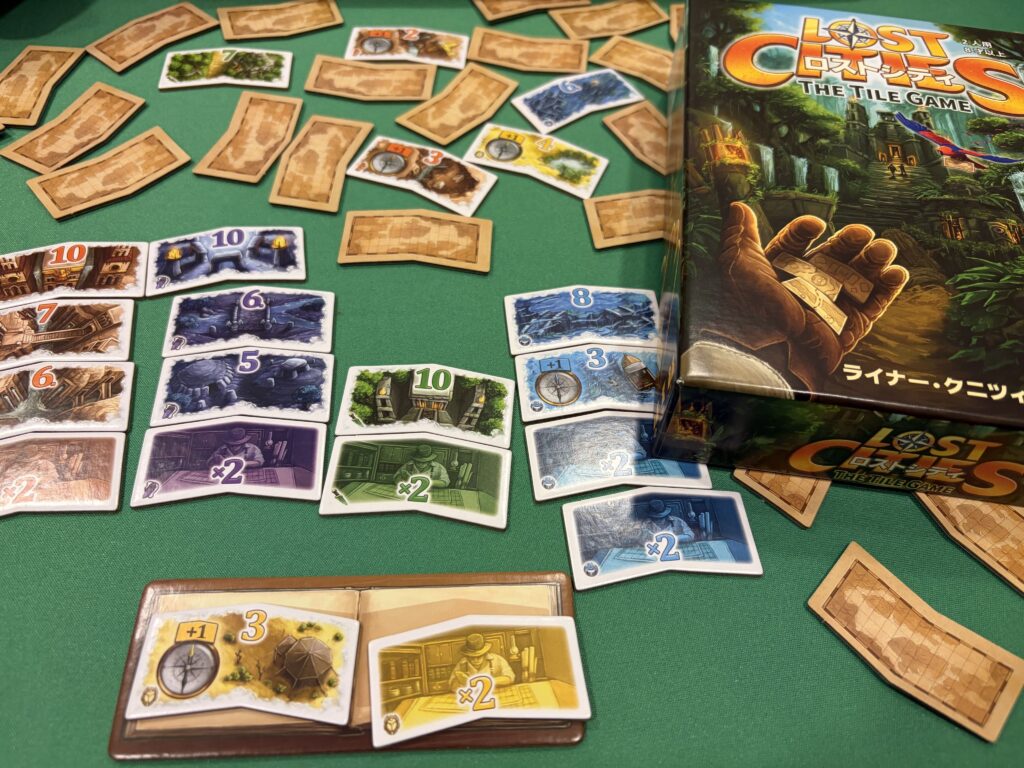

なんと、数字(と記号)が描かれたタイルとログブック(一時置き場)のみ。スリーブもインサートも不要。

この数字がわかりやすくもジレンマ満載のルールに落とし込まれています。

一度置いたタイルは昇順でしか置くことができません。(黄色のタイルに2を置いて、7を置いたら3~6を置けない)このルールにより、「進むか、引くか」のチキンレース要素を加速させます。

盛大なマイナスとプラスの乗算

得点計算は自分が配置したすべての得点を足した後に「20を引いた数」。この、足きりどころではない減点要素により「栄光(勝利)のためには進むべき」という道を示します。

そして、事前調査「×2」のタイルの存在。このタイルを前もって置くことができれば、この合計得点(合計点数-20)の倍の数値を得ることができます。

この「減点要素」が加わると「破滅」もあり得るリスクがあります。

例を見てみましょう。

- 黄色い列に「×2」タイルを置いた状態で2 , 5, 7, 8, 9を置きました。合計は31。ここから20を引くことで11。そして×2で22点を取得。

- 茶色い列に「×2」タイルを置いた状態で4しかおけませんでした。ここから20を引くことで-16。そして×2は、-32。

- 青い列には何も置きませんでした。この場合は0。得点は得られませんが失点も起きません。

つまり、中途半端な探検は身の破滅。完遂した探検は栄光の階という、非常にリアルな探検要素がシンプルなルールで研ぎ澄まされています。

明らかになるにつれ動きづらくなる逆説

先に挙げた昇順でしか置けないルールが加わると、「このタイルは置けないから公開したままにする」機会が増えます。この公開情報は相手を利する結果になります。(公開されたタイルを置くことができるので)

「後で使うかもしれないから」とログブックに留め置いたとしても、この上限はわずかに2。これによって、「相手の狙いと自分の欲望を秤にかける」インタラクションが産まれます。

この、探検には己の運も必要というリアルな点と機会損失/相手の利得の利用もまた、本作の醍醐味でした。

このゲームの少しの問題点

色合い

青と紫の判別が、会場によっては見えづらかったのが気になりました。

運ゲーに見えた実力ゲー

ランダムなタイルをめくるという運の要素がありながらも

- 自分の意図

- 相手の意図

を読んだ上で

- 残りの枚数はどれぐらいかの確率計算

- それを見越したディシジョンメイキング

- 損切りと行動力

- いつ終了トリガーを引くか

- 「運の流れはどちらにあるか?」の直感

などが必要。実力が拮抗していないとワンサイドゲームになります。

まとめ

この『ロストシティ タイル』は冒険の本質である「進むか引くかの判断力」と「大胆さと慎重さの二面性」をシンプルなルールと深い読み合いにまとめた素晴らしい作品。

この深い読み合いが20分程度(慣れれば10分程度)で終わるというのも驚嘆すべきものです。性質上、リプレイ性も高いので長く遊べる作品ですので「比較的短いプレイ時間でひりつく勝負がしたい」方には文句なしにおすすめできる優等生的な作品です。