麻雀ベース/オマージュのボードゲームが多々ある中、自分に最も「ぶっ刺さった」作品がこの『ひらがじゃん』でした。

※本記事では麻雀用語を理解できる方向けの記事となっております。ご容赦ください。

ゲームの概要

基本ルール

このゲームは、麻雀と同じく13個の牌を手元に持ってスタートします。

そして、麻雀が「4つの面子(3牌の組み合わせ)と1つの雀頭(同一2牌)」で和了(あがり)を目指すように、

『ひらがじゃん』ではひらがなの牌を組み合わせて

- 3文字からなる名詞(『げーむ』『ごはん』など) の組み合わせ×4

- 2文字からなる名詞(『うし』『さば』など)の組み合わせ×1

といった「日本語の名詞」ができるように和了を目指します。

自分の手番で牌を引いてくる「自摸(ツモ)」や、相手の捨てた牌で和了する「ロン」で役が完成したら一局が終了。これを何局か繰り返し、最終的に最も点数の高い人が勝利するという、麻雀経験者にはお馴染みの流れです。

鳴きルール

- ポン

麻雀では同一牌3枚でのポンですが、本作では「あと1文字で日本語3文字の名詞が完成する」状況でポンができます。

例えば、相手が捨てた「ぬ」の牌に対し、自分が持っている「た」と「き」の牌を公開することで、「たぬき」という3文字の言葉(面子)を完成させることができます。

- カン

この場合は4文字「以上」となる場合。「さ」「い」「て」の文字の牌があり、誰かが「い」を捨てた、あるいは自摸った場合「さいてい(裁定/再訂)」が完成。その後、不足の牌を自摸ります。

素晴らしいと感じた点

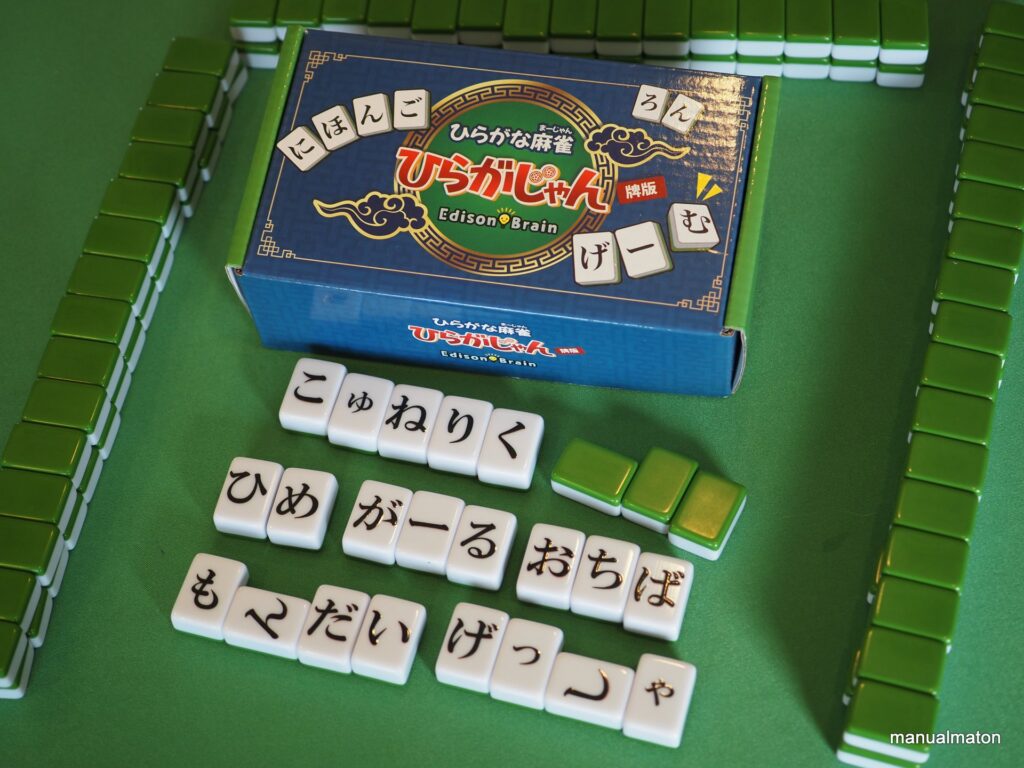

手に馴染む、高品質なコンポーネント

まず触れて驚いたのが、コンポーネントの質感です。麻雀牌と同じ材質で作られており、その適度な重さは手に取るたびに高い満足感を与えてくれます。牌が重なるときの音も小気味よく、将に麻雀という感じです。

2〜3人でもルール変更なし

2人、3人でも遊べます。その際にはルールの追加や調整も不要。

牌山不要の気軽さ

『すずめ雀』や『タイパ至上主義麻雀』等と同じく、本式麻雀のように牌を積む必要はありません。(もちろん、格好つけて積むのもOK)

裏返して洗牌し、適当に13枚を持ってくればゲーム開始です。

麻雀を知っていればすぐに遊べる、洗練されたルール

牌の種類は「を」を除いたひらがなと長音(ー)のみ。

麻雀の複雑な点数計算や、翻数、符計算といった要素がごっそり削ぎ落とされているため、計算も非常にシンプルです。

細かいルールの説明もほとんど必要なく、例外的な役も、全て2文字の言葉で揃える「七対子」のみと、非常に分かりやすくなっています。

言葉を作るという、とっつきやすさ

テーマが「日本語」なので、日本語を理解できる人であれば、子供から大人まで、あらゆる年齢層が一緒に楽しむことができます。

求められる、柔軟な思考力

シンプルなルールとは裏腹に、ゲーム中は非常に柔軟な思考が求められます。

- どうすれば3文字の言葉(面子)をうまく組み合わせられるか?

- 手持ちの牌を並べ替えて、複数の言葉を作れないか?

- どの牌を入れ替えれば、より良い手に近づくか?

- この面子を確定させると、残りの手牌でどのような言葉が作れるか?

- どうすれば待ちが広く、相手の意表を突く聴牌(テンパイ)にできるか?

など、常に頭はフル回転です。

一文字を自摸っただけで単語群がガラリと変わり、全く別の牌姿になることもこのゲームの醍醐味です。

多彩な待ちがもたらす高い緊張感

このゲームの面白さの核とも言えるのが、待ちの種類の豊富さです。

例えば、「ん」と「ち」の2枚で待っていた場合、その待ちの広さは麻雀の国士無双13面待ち以上にもなります。(あ行、か行すべてが当たりでさ行もほぼカバー等)

「これは誰も使わないだろう」と思っていた意外な文字が和了牌になったり、「あ」のような母音の牌を捨てざるを得ない時の緊張感、そしてそれが通った時の安堵感は、このゲームならではの体験です。

少し気になった点

麻雀特有の裁定がない

ダブロンやトリプルロン、複数のプレイヤーが同時に鳴いた場合の優先順位といった、細かい取り決めがありません。

フリテンにしても不問にするほうが無難です。

ゲームが停滞する可能性

思考が凝り固まってしまうと、どうしてもプレイ時間が長くなりがちです。

場合によっては流局が続いてしまうこともありました。チェスクロックなど、時間制限を設ける工夫も有効かもしれません。

逆転の難しさ

点数計算が分かりやすい反面、大きな役がないため、一度点差が開くと逆転が難しい側面があります。

牌の視認性

牌に文字が彫られているわけではないため、麻雀のような「盲牌」はできません。

また、ひらがなの羅列に慣れるまで、手牌を整理する「理牌」に少し時間がかかり、時にはゲシュタルト崩壊を起こしそうになることも。

麻雀牌と同じ注意点

牌を混ぜる「洗牌」の音は、麻雀と同様に大きいので、遊ぶ時間帯や環境には少し注意が必要です。

点棒が付属しない

点数計算のために、紙とペンが必須となります。

『ひらがじゃん』が秘める、さらなる可能性

このゲームは、プレイヤー次第で無限に楽しみ方を広げられる可能性を秘めていると感じました。

ローカルルールの追加

参加者全員が納得すれば、「外来語禁止(その場合、“ー”の牌は抜く)」「形容詞を許容」「お酒の席なら下ネタのみ」といったユニークな縛りを加えることで、全く新しいゲーム体験が生まれます。

ソロプレイの探求

山からランダムに牌を抜き出し、「何手で言葉を完成させられるか」といった、自分の語彙力に挑戦する一人遊びも可能でしょう。

ハンデ戦の導入

参加者に児童や外国人の日本語初学者がいれば、

- 作る面子の数を減らす(3面子1雀頭にするなど)

- 動物の名前のみで和了可能

ような特別なハンデを設けたりすることで、実力差に関わらず楽しめます。

まとめ

『ひらがじゃん』は、

- 質感の高いコンポーネント

- 日本語話者なら理解できる分かりやすいルール

- ルールとは裏腹に柔軟な思考と瞬発力が求められる緊張感

- 更なるバリアントによるゲームの広がり

を兼ね備えた、非常に満足度の高いゲームです。

何よりも「この文字をこの言葉に代えれば他もつながる」と閃いたときの喜びはなかなか得難い体験。

プレイ人数(2~4人)や時間も調整しやすく、まさに「はじめに言葉ありき」を体現したような作品です。

個人的な感想を付け加えるなら、レビューサイトの評価が星10までしか付けられないことが唯一の問題点です。

今年遊んだボードゲームの中で特に印象に残っただけでなく、これまでにプレイした数多くの作品の中でも十指に入る、「All time the Best」を更新する一作となりました。

コメントを残す